もはや誰が大統領になっても同じ…アメリカで蔓延している失言・謎発言・謎投稿なれの果ての"通常運転"

プレジデントオンライン / 2025年2月1日 8時15分

※本稿は、三牧聖子・竹田ダニエル『アメリカの未解決問題』(集英社新書)の一部を再編集したものです。

■「米国第一」への3つのシンプルな質問

2025年1月20日、2期目のドナルド・トランプ政権がスタートした。就任演説でトランプは、「米国がこれ以上利用されることを許さない」、「非常に明快に米国を第一に据える」と強調し、初日から26本もの大統領令に署名した。

その中には、気候変動対策のためのパリ協定からの脱退や、新型コロナウィルス感染拡大時にはワクチンの開発・流通の国際協力を推進した世界保健機関(WHO)から脱退する大統領令も含まれていた。トランプに言わせれば、これらの国際的な枠組みは、米国の手足を縛るだけで、「米国の利益にならない」のだった。

さらにトランプは、対外支援が「米国第一」の外交方針に一致しているかどうかを精査するため、対外支援を90日間停止することを求める大統領令にも署名した。1週間後、国務省は、対外援助の資金拠出を原則として凍結する方針を発表し、こう述べた。

「我々が費やす1ドル、資金提供する全プログラム、追求する政策は次の3つのシンプルな質問に答えられなければならない。米国をより安全に、より強く、より繁栄させられるか」

このように「米国第一」のもと、対外支援を厳しく精査・制限する姿勢を見せているトランプ政権だが、緊急食糧援助、およびイスラエルおよびエジプトへの軍事費援助は除外された。とりわけイスラエル支援は、バイデン政権よりも手厚いものとなる可能性すらある。

■ガザ問題が大統領選に落とした影

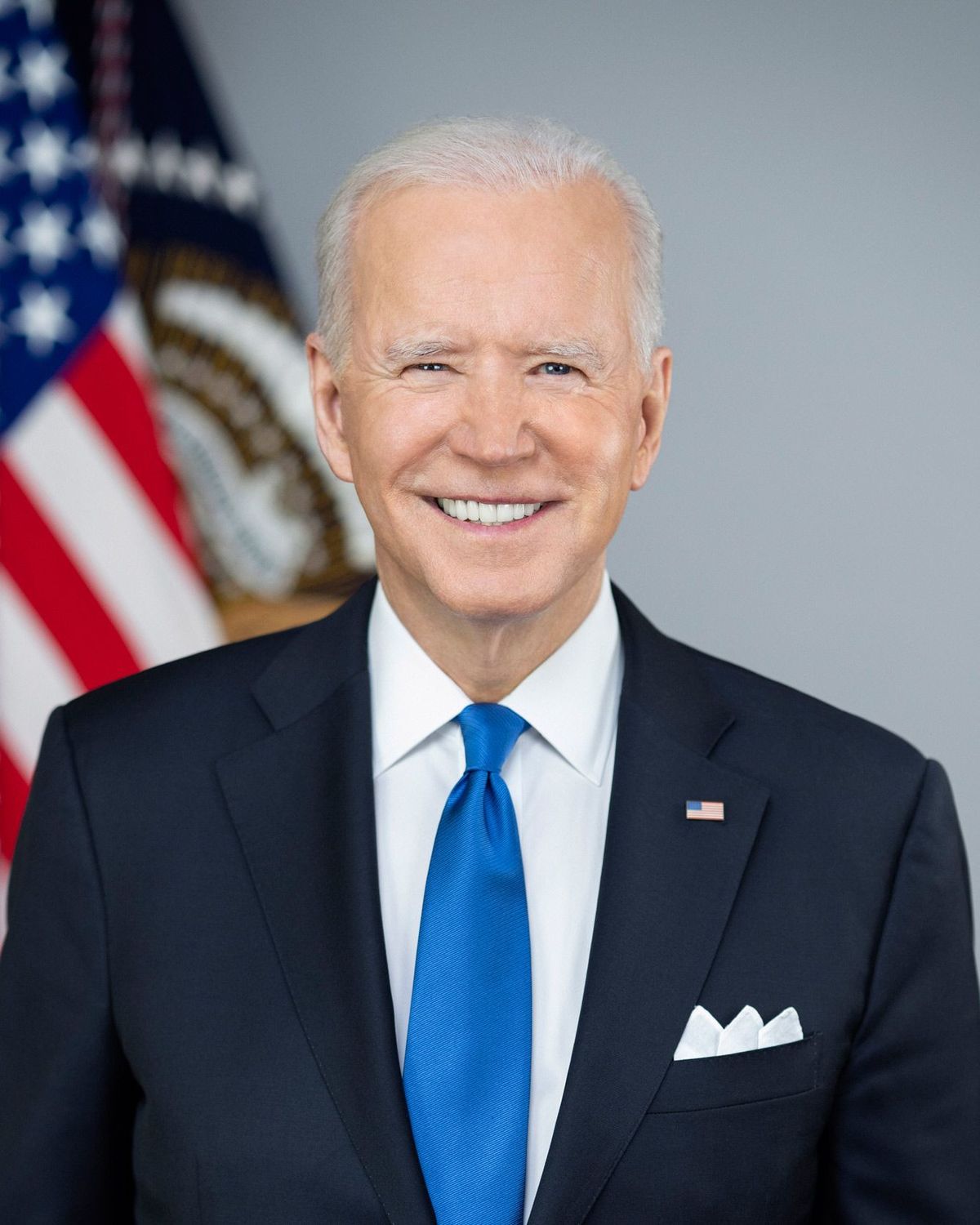

バイデン前大統領の政権は、ガザでいかに凄惨な軍事行動が行われていても、イスラエルに絶え間なく武器弾薬を送り続けた。そして民主党の新たな大統領候補者となったハリスも、この方針は変えないと宣言した。

バイデンもハリスも、こうした方針こそが選挙での勝利をもたらすと踏んでいたのだろう。親イスラエルのロビー団体は、アメリカの選挙で強い影響力を持つし、親イスラエルの世論はいまだにアメリカに強い。しかし、本当にそれは、人道的にはもちろん、政治的にも正しい選択だったのだろうか。

大統領選後に世論調査会社YouGovとInstitute for Middle East Understanding(IMEU)が行った世論調査によれば、2020年大統領選ではバイデンに投票したが、今回の大統領選ではハリスに入れなかった人があげた理由で最多だったのが、パレスチナ自治区ガザへの対応だった。長らく親イスラエル世論が強かったアメリカだが、若い世代を中心に、パレスチナ連帯が強まっている。

2024年の大統領選では少なくない有権者が、ドナルド・トランプになればさらに親イスラエルの政策が追求されることは予想しつつも、ガザで4万超の市民の犠牲を生み出すイスラエルの軍事行動に加担したバイデン政権を「より小さな悪(lesser evil)」と支持することはできないと判断し、投票しなかったのだ。

以下に抜粋する『アメリカの未解決問題』の竹田ダニエルさんと私の対談は、まだ大統領選の結果がわからない中で、ガザ問題が大統領選に与えうる影響を語り合った記録である。当時の言葉をそのままお届けしたい。(三牧聖子)

■若者はジェノサイドも約束が守れない人も嫌い

【竹田】よく専門家がテレビで「なぜ若者たちがバイデンから離れたのだろう」と分析していましたが、その問いへの答えは「若者はジェノサイドも約束が守れない人も嫌いなんだよ、以上」です。せっかく頑張って大統領になったのに、バイデンは「ジェノサイド・ジョー」というあだ名をつけられました。日本では「これが大統領選にどう影響しますか」ばかり聞かれましたが、正直、もはやそういう段階じゃないんだけど、という感じでした。

【三牧】「大統領選に影響しないとしたら、どんな虐殺が起きていても、それに対する抗議が強まっていても関心を持たないんですか」と逆に問いたくなってしまいますよね。選挙の結果を左右することでなくとも、大事なことはたくさんある。相変わらずガザでは虐殺が続いているのに、日本メディアまでガザへの関心が低下しているように思えるのは、そのあたりも関係しているのかもしれません。

■バイデンが人道に基づいた政治をしていたならば

【三牧】確かに2024年の大統領選において、Z世代を含め、有権者の主要な関心は経済政策や移民対策であって、ガザ情勢ではなかった。しかし、アメリカの有権者が、ガザには関心がないというわけでもない。YouGovとAmericans for Justice in Palestine Actionが2024年5月に接戦5州(アリゾナ、ミシガン、ペンシルベニア、ウィスコンシン、ミネソタ)の有権者を対象に行った世論調査で、有権者の5人に1人が、ガザ対応を理由に当時は再選を目指していたバイデンに投票する可能性が低くなったと回答しました。

また、上記の州の民主党支持と無党派の有権者の40%以上が、「即時かつ永続的なガザ停戦、イスラエルへの軍事支援の条件づけ、ガザへの人道支援の完全な履行が実現された場合、バイデンに投票する率は高くなる」と回答しています。経済や移民の問題ではバイデンにさほど期待できないという有権者でも、バイデンがもっと人道に基づいたイスラエル・パレスチナ政策をしていたならば支持できた、と考えている人も少なくないでしょう。

「もしトラ」に世界で最も踊らされたのは日本ですよね。岸田首相(当時)が訪米してバイデンとの友好関係を強調しましたが、「もしトラ」対策として、少し時間を置いて麻生副総裁(当時)がトランプとニューヨークで面会した。メディアでも大々的に報道されましたが、こうした「もしトラ」報道そのものが、権力者の動向しか重視しない日本のアメリカ報道を象徴している。

■もはや誰が大統領になっても同じ

【竹田】どちらが大統領になるのかだけを考えるのが、一番頭を使わない楽なやり方ですけどね。でも国を代表するキャラアイコンとして大統領が捉えられた時代、大統領の発言が真剣に大きな影響力を持った時代は、オバマ政権で終わっていると思います。もはや誰が大統領になっても同じ、という空気が蔓延しているし、あまりにもバイデンやトランプが失言や謎発言、謎投稿をしすぎて、もはや真面目に受け取ることのほうが難しい。トランプの裁判だって、アメリカ人で真剣に追っている人はほとんどいない。トランプ支持者のおかしさも周知の事実、「またやってるな」「いつものことだ」という感じです。

これを「分断」と呼ぶのは違うなと。多様な世界に異なる意見があるのは当たり前です。なぜ同一性を求め、価値観や政治観に違いがあることを悪いことだと嫌悪するのか、私にはそちらのほうが不思議な気がします。差別や格差は当然なくなったほうがいいわけですが、多様な社会では価値観が大きく異なり、資本主義に基づいたアメリカのような国では現実的に考えれば、完全にそれらはなくならない。大統領選などでその「違い」が大きく浮き彫りになることで、「分断」が突然生まれたかのように見えるのかもしれないですが。

■都合のいいときだけアメリカを称える日本

【三牧】日本ではまだ多様性より同質性を求める価値観が支配的です。「日米は価値を共有する重要な国」と外交上はうたってきましたが、エマニュエル駐日アメリカ大使が日本のジェンダー問題に批判的に言及したり、フェミニズムを賛美したり、同性婚の導入を促したりすると、バッシングが巻き起こり、「内政干渉だ」との声まで出る。

結局、アメリカを都合のいいときだけ称えて、消費しているだけだといえます。

たとえばメディアをみてみましょう。各国の主要メディアの編集幹部や番組制作トップにおける男女の割合を調査したロイタージャーナリズム研究所(イギリス)によれば、2021年、日本における女性の編集トップは0%。23年には17%に上昇しましたが、24年は再び0%。近年は常に4割を越え、男女同数を記録したこともあるアメリカとは対照的な状況です。ジェンダー平等でもこの有様ですから、人種などその他の多様性についてはさらに考慮の外にあるのが現状でしょう。

■社会はそもそも多様なものである

【三牧】繰り返しますが、アメリカも多様性や平等にいまだ大きな問題を抱えている。しかし、社会が多様である以上、多様性は尊重され、意思決定や創作の現場で実現されていかなくてはならない価値であるという認識がそれなりに定着している。だから、多様性が欠けている現場にあっては、必ず誰かが「おかしい」と声を上げる。

日本には、まだまだ多様性を推進していかなければならない社会状況があることは明白なのに、多様性を推進しようとする動きに対しては必ず、「多様性が実現されても、それがいい結果につながるとは限らない」「マイノリティを多く登用することが全体としてよい結果になるとは限らない」という意見が出て、反対する動きが生まれる。

実際には、多様性が実現された現場のほうがより生産性が高いことや、創造的なものが生まれることを裏づける調査結果は山のようにあり、こうした意見にデータで反論することも可能なのですが、大事なことは、社会が多様な人間から構成されている以上、多様性は、それ自体において擁護され、促進されるべき価値であるという認識。もっと日本にも根づかせていく必要があります。

(2024年5月収録後、加筆修正)

----------

同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科准教授

1981年生まれ。専門はアメリカ政治外交史、国際関係。東京大学教養学部卒、同大大学院総合文化研究科博士過程修了。米ハーバード大学日米関係プログラム・アカデミックアソシエイト、高崎経済大学准教授などを経て現職。著書に『Z世代のアメリカ』(NHK出版新書)、『私たちが声を上げるとき アメリカを変えた10の問い』『自壊する欧米 ガザ危機が問うダブルスタンダード』(共著、集英社新書)、共訳・解説書に『リベラリズム 失われた歴史と現在』(青土社)など。

----------

----------

ジャーナリスト、研究者

1997年生まれ。米国・カリフォルニア出身、在住。カリフォルニア大学バークレー校研究員。著書に『世界と私のA to Z 』(講談社文庫)、『ニューワード ニューワールド 言葉をアップデートし、世界を再定義する』(集英社)など。

----------

(同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科准教授 三牧 聖子、ジャーナリスト、研究者 竹田 ダニエル)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「2国家解決」で歴史に名を残したい、2人の思惑が合致するとき...サウジの「外交Xデー」はあるのか?

ニューズウィーク日本版 / 2025年1月16日 15時52分

-

ガザ停戦合意、バイデン氏「自分の提案反映」 トランプ氏も功績主張

ロイター / 2025年1月16日 9時37分

-

ガザ停戦で合意、イスラエルとハマスまず6週間休止 19日発効

ロイター / 2025年1月16日 8時55分

-

ガザ停戦合意を確認、トランプ氏チームと協力で合意=バイデン氏

ロイター / 2025年1月16日 7時27分

-

ガザ停戦交渉に進展、米現・次期政権が連携 最終案をハマスに提示

ロイター / 2025年1月14日 1時1分

ランキング

-

1ブログに「ざまあみろ」記述の市議 政倫審出席 発言謝罪も「体制あらためてほしい」

Daiichi-TV(静岡第一テレビ) / 2025年1月31日 17時25分

-

2「はま寿司」で15人が食中毒…2歳と7歳女児が入院 ノロウイルス検出 鹿児島・南さつま市

MBC南日本放送 / 2025年1月31日 19時25分

-

3警察官が同僚に「お前だけは許さん、ボコボコにしてやる」 恐喝疑いで書類送検 交際女性めぐるトラブル解決金で50万円

CBCテレビ / 2025年1月31日 19時4分

-

4更衣室にスマホ、所有の教諭死亡 小学校側の聞き取り後に

共同通信 / 2025年2月1日 1時26分

-

5ホンダ、155万台リコール=「N-BOX」など―国交省

時事通信 / 2025年1月31日 16時31分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください