天皇への態度が歴代首相と明らかに違った…昭和天皇を戸惑わせた田中角栄の「異例の内奏」の一幕

プレジデントオンライン / 2025年2月1日 18時15分

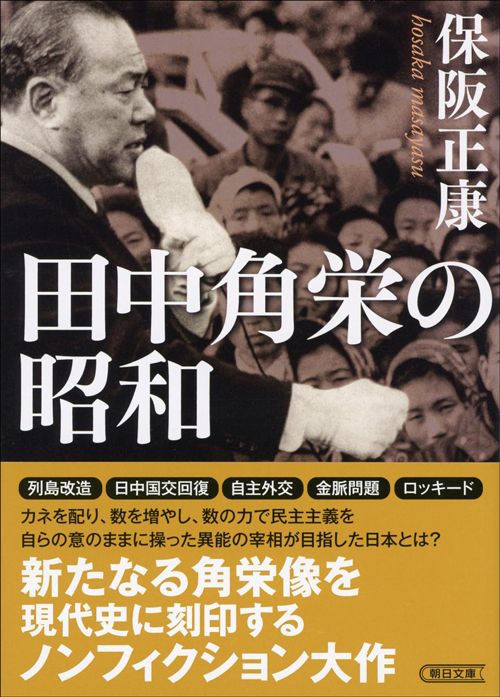

■見たことのない「異形の総理大臣」

田中の実像は、昭和天皇との関係にもあらわれている。

田中は首相在任中も、天皇に対してはとくべつな感情を示していない。吉田茂や佐藤栄作とは違い、〈臣角栄〉という感情はほとんどもっていなかったように思える。それはなぜだったのか。実はこれは田中論を記していくときのもっとも重要なテーマになる。

私見をいうなら、それは田中と同年代の者がもつ感情と必ずしも一体化していないし、田中自身の独自の人生観から発せられているのではないかと思われるのだ。

天皇は田中首相が自らの政策内容を克明に語り続けた内奏(天皇への非公式の報告)に接して、昭和に入って出会ったこれまでの25人の首相とは異なる「異形(いぎょう)<の総理大臣」を初めて見たと思ったのではないか、と私は思う。

■昭和天皇の質問に対して、角栄は…

これをもうすこし踏みこんでいくなら、無作為の国体破壊者の姿を垣間見たと思ったのではないか。この場合の「無作為の」というのは、たとえば「天皇制打倒」を唱える社会主義者を作為的とするなら、田中はまったくの無作為という意味である。

新しい憲法のもとで、天皇に課せられている政治的役割はきわめて微妙なのだが、田中はそれにまったく気をつかわずに自分の思う方法で、そして自分なりのルールで天皇の前にでていたのである。

私は元宮内庁長官の宇佐美毅から、昭和天皇への内奏について話を聞いたことがある。宇佐美は昭和28年から24年間にわたってそのポストにあり、天皇の信頼を得て引退していた。

田中内閣のときに、ニクソンショックがあったが、そういう折に内奏した田中に対して、天皇は、たとえば「1ドル、360円で大丈夫かな」と質問をする。この質問に対する答えは、政府が現下の情勢にどのような策を考えているか、あるいは外国との関係や国内経済に対する姿勢、いわば通貨政策に関する政府の包括的な姿勢を二言か三言で返すだけでいい。

天皇も実はそういう答えを求めているというのである。それ以上になると天皇が政治に関与しているとの批判もでてくる。

■予想外の回答に、驚きの表情を浮かべた

ところが田中は、とにかく数字を並べて、ドルがどう推移しているとかフランはいくらになっているとか、通貨発行高はどのていどになっているという具合に答えを返していく。そして自らの政策を語りつくす。

天皇は自ら要求した答えがあまりにも細部にわたって返ってくるのにとまどい、そして驚きの表情に変わっていく。田中と天皇の関係は、表現をいささか不謹慎にするなら、コミュニケーションの回路ができにくいといった状態であった。

田中の前任者の佐藤栄作は、内奏好きで知られていた。8年近くも権力の座にあったわけだから、内奏の回数もふえて当然なのだが、その内奏の時間もしだいに拡大していった。一回の内奏時間は5分とか10分という段階から、その最終段階には3時間に及ぶほどになった。

こうした佐藤に比べると、田中の在任中の天皇への態度は、内奏も3回か4回かであり、他の首相より極端に少ないという特徴があった。田中の時代は、内閣側から宮内庁におうかがいを立てる回数はほとんどなかったとも言われている。

■よくいえば天皇自身の意思に無関心

宇佐美によるなら、内閣はいつでも天皇に上奏してかまわないとの内規があったというが、「田中さんはそれほど参内(さんだい)しなかったように記憶しています」と、その距離と内容の変化を認めているのであった。

加えて田中は、他の首相とは異なった対応をとるという点では幾つかの突出した行動をとっている。

たとえば、園遊会などには自分の選挙区から極端に多くの人を招いた。昭和48年5月には、朝日新聞から「角さん、身びいき招待?」という見出しで皮肉られるほどで、十数人規模で田中の選挙区から招かれているのだが、そのことを当時丹念に調べた新聞記者の証言では、

「招待客にはあまりにも越山会のメンバーが多いので驚きました。農業とか自動車販売会社の経営者もいるので訪ねていくと、本人もなぜ園遊会に招かれたのかわからないなどと言う始末でした。これは園遊会の政治的利用といえます。さらに公私混同ともいえるわけです。

田中さんはこういうことには他の首相よりも、よくいえば天皇自身の意思などに無関心、わるくいうと天皇は国民すべてに君臨するのではなく、国民が存在することによって天皇の存在が意味をもつと考えていた節さえあるように見えます」

と言うのだ。

■「天皇を利用した公私混同」と批判

園遊会だけでなく、生存者叙勲でも田中は歴代の首相とはあまりにも異なる露骨な対応をとった。

昭和48年11月の生存者叙勲で、田中は木曽重義という人物に勲二等瑞宝章を与えて、世間を驚かせている。木曽は、九州の炭鉱王であり、昭和23年の炭管汚職の際には民主自由党の代議士であった田中に贈った100万円が賄賂ではなく、工事代金の前わたし金であると主張し、田中の二審無罪の有力な証人となった。さらに木曽は、民主自由党への政治献金の内幕を明かされるのを防いだ功労者とも噂されていたのだ。

田中は、勲二等以上の受章者82人に、天皇の前で授与式を行っている。木曽の期待に応えたという意味で、これも間接的には天皇を自らの政治上の利益のために利用した公私混同との批判もされた。

そしてもっとも重要な問題は、昭和48年春の天皇の訪米をめぐって官邸と宮内庁が対立した一件であった。

■身内すら反対した独断の天皇訪米

田中はハワイでニクソン米大統領との会談の折に、ニクソンから天皇をアメリカに招待するとの申し出を受けたのだが、これはベトナム戦争をめぐって日本とアメリカの間にぎくしゃくした関係が生まれていたのを天皇訪米によって、その空気を和らげようとのニクソンなりの計算によっていた。

田中は、この申し出に即座に応じ、その訪米の時期はいつがよいかなども話し合った。田中は、天皇の意向などまったく考慮せずに、この話を詰めていくよう外務当局に指示したのである。

ところがこの年の天皇家には幾つもの行事があり、訪米への不安材料があった。たとえば、この年の秋は伊勢神宮の遷宮にあたっていて、日程がとれないという事情もあったし、アメリカ軍による北爆の再開がはじまっていたのに加え、繊維をめぐる日米経済摩擦も起こっていた。

そのため自民党内部や社会党からも「天皇訪米反対」の声があがるという事態になった。田中は、天皇を政治的に利用し、日米間のさまざまな問題をなしくずしにぼかしてしまおうとの戦略をもっているとの批判が、議会内外から公然とくり返された。

このとき、宮内庁長官の宇佐美毅は辞任を覚悟で田中に会い、天皇の政治的利用を拒否する、と強い調子で申しでている。むろんここには天皇の意思が働いていたと見ることができる。

■昭和天皇自身も角栄を警戒していた?

この訪米問題は結局、外務省が宮内庁をだしぬくという形をとったとして、外務次官や幹部の更迭で政治決着がついた。まもなくニクソンはウォーターゲート問題で辞任に追いこまれるという結果になった。ニクソンもまた、天皇の政治利用に失敗したという報道がアメリカ国内でも行われた。

もし天皇が、ニクソンと田中の合意だけによって訪米していたら、天皇もまた傷つくという事態になっていたのである。

「田中という政治家は、天皇を政治的に利用することを何とも思っていない」という警戒心が、宮内庁の官僚たちの間にも、天皇自身にも強まっていったのではなかろうか。

私の取材メモによれば、宮内庁の官僚が、「田中さんが、陛下が憲法上どのようにあるべきか、というビジョンをもっていないことに驚いた」と話している旨の記述が残っている。

昭和40年代の指導者は、佐藤栄作、福田赳夫のように、まだ明治30年代生まれであった。「三角大福」という語に代表される政治指導者(三木武夫、田中、大平正芳、福田)のなかで、大正生まれは田中角栄だけであり、その天皇観は他の3人とは著しく異なっていた。〈臣角栄〉の意識はほとんどと言っていいほどない生活体験の持ち主だった。

■同世代とも違う、天皇への冷めた感情

一般的にいえば、田中の世代はあの戦争(太平洋戦争)によって、もっとも多くの戦没者をだした。犠牲者の数は他の世代に比べて圧倒的に多い。大正7年生まれの田中の世代は、戦争体験をもとにその後半生を生きていかざるを得なかったのである。

私の見るところ、この世代は15分も話をすれば、青年時代に戦争という体験からつかみとった人生訓を必ず語り、天皇への屈折した感情をも語る。田中の言行録を丹念に調べていくと、そういう人生訓がほとんどといっていいほどでてこない。戦争体験による屈折の言がない。

田中を見つめていくときの前提に、このことを据えなければならない。そうした人生訓に出会わないということ、そして天皇には屈折というより冷めた感情をもっていたという二点である。

私自身がこの二点を田中を解剖していくときの尺度の一端に据えていることを知っておいてほしいと思う。田中を昭和史の記憶の中に刻むのに、この二点をフィードバックすべきだという意味でもある。

----------

ノンフィクション作家

1939年北海道生まれ。同志社大学文学部卒業。編集者などを経てノンフィクション作家となる。近現代史の実証的研究をつづけ、これまで延べ4000人から証言を得ている。著書に『死なう団事件 軍国主義下のカルト教団』(角川文庫)、『令和を生きるための昭和史入門』(文春新書)、『昭和の怪物 七つの謎』(講談社現代新書)、『対立軸の昭和史 社会党はなぜ消滅したのか』(河出新書)などがある。

----------

(ノンフィクション作家 保阪 正康)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

田中角栄が日本の「テレビ時代」をつくった…39歳の最年少・郵政大臣が断行した"大改革"の結果

プレジデントオンライン / 2025年1月30日 18時15分

-

なぜ秋篠宮家の「皇籍離脱」説が浮上したのか…「生身の人間」発言に滲む秋篠宮さまが本当に守ろうとしているお方

プレジデントオンライン / 2025年1月18日 15時15分

-

「宮内庁御用達」など今はもう存在しないのに…皇室をめぐる詐欺事件がなくならない諸悪の根源

プレジデントオンライン / 2025年1月17日 7時15分

-

秋篠宮さま「娘は一所懸命取り組んでいる」2024年、佳子さまの活躍とワンピースに込められた“決意”

週刊女性PRIME / 2025年1月5日 21時0分

-

「総理在職日数ベスト10」で振り返る"昭和100年" 3位は吉田茂、2位は佐藤栄作で…1位は?

東洋経済オンライン / 2025年1月4日 8時1分

ランキング

-

1埼玉道路陥没事故、硫酸発生・気温上昇・軟弱地盤…複合要因か 地中深くの異変は把握困難

産経ニュース / 2025年2月1日 16時3分

-

2東京23区も一部積雪か=関東甲信、交通障害注意―気象庁

時事通信 / 2025年2月1日 17時57分

-

3飲酒時に30代の妻と口論になり顔面殴打 傷害の疑いで43歳美容師の男を逮捕 北海道旭川市

北海道放送 / 2025年2月1日 10時47分

-

4自公が悪あがき…旧安倍派“金庫番”めぐり常套句「民間人の参考人招致は重い」のご都合主義

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月1日 9時26分

-

5【埼玉・八潮の道路陥没事故】「前から糞のようなニオイが…」近隣住民らが感じていた“異変” アスファルトのヒビは予兆だったのか

NEWSポストセブン / 2025年2月1日 11時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください