だから田中角栄の「喋り」は人の心を掴んだ…「政界入りした理由」を語った取材で魅せた"人並外れた能力"

プレジデントオンライン / 2025年2月3日 18時15分

■少年時代の知り合いの電話番号も記憶

田中角栄のもっとも大きな特性は、その記憶力にある。田中のインタビュー記事、あるいは口述筆記した内容を検証していて驚かされるのは、日時、場所、人名などがすべて記憶のファイルにしまいこまれているかのようなのだ。

田中自身、昭和50年代にはいっても、少年期からの、知り合った人物の電話番号や生年月日をすべて記憶していると豪語したことがあるが、その大半は正確だったというエピソードもある。

田中は、過去のある事実を語るときに、本筋とは離れた別な事実を事細かに説明する。

たとえば、昭和20年12月に代議士に立候補した経緯を述べるときに、どのような動きがあったかを日時、場所などを特定しながら話す。

戦後すぐにかつての民政党系の政治団体が進歩党として再出発したが、その中心人物であった大麻唯男は自らの興した田中土建工業の顧問であり、その大麻が田中を説得したというのである。この経緯をインタビューで、メモなしで話している(59年4月の取材速記より)。

■約40年前の出来事をスラスラと語る

「僕がね、政界に入ったのは昭和20年の10月頃、占領軍が『総選挙をやれ』ということで12月31日に解散して、1月31日総選挙だと。そのころ私の会社(注・田中土建工業)には大麻唯男ほか有能な連中が顧問としていっぱいおったんですよ」

「(大麻に立候補を勧められたのは)昭和20年11月3日の日ですよ。紀元節(注・誤り。明治節)文だからよく覚えてんだ。(大麻に)呼びだされて、『おい、代議士にならんか』といわれたから、『絶対出ませんよ』といった。昔、大麻さんがしょっちゅう使っておった新橋の秀花という料亭だ。そこは民政系の巣だったんです」

「(説得に応じて立候補することになって)それで昭和21年の1月2日の日に、わしは上野駅から新潟行きの急行に乗ったわけだ。そのときに連れて行ったのがうちの監査役をしていた塚田十一郎君であり、朝岡という男と、もう一人、曽我某という者だ。それで新潟に着いて、料亭『玉屋』に入ったわけだな。新潟の代表的料亭だ。それが運のつきになっちゃった(笑)」

■選挙の日付、他人の獲得票数まで

このように日時、場所、人名などが縦横にでてくる。まるで目の前に「現実」が浮かんでくるかのような話しぶりだ。話の内容が微細な事実に及べば及ぶほど、それは説得力をもっているかのように思える。田中のこのインタビューをもう少し引用してみよう。

「ところが、(注・昭和21年)1月4日に総司令部がね、『公職追放令』を発したんだ。そしたら選挙が延びちゃって、3月11日告示、4月10日か何かの投票になるんだよ。だから1月2日に行って、それっきりずっと4月まで新潟に行きっきりでした」

「そのうち選挙もおかしくなって大麻さんがいった代議士や何か全部回ったら、誰も(自分を)推すといわないんだ。有名な中村又七郎という代議士がいたが、この人だけはちゃんとやってくれた」

「そして選挙をやったら、塚田君が5万3千票で第3位だ。わしは3万4120票と覚えているが、それで次点落選したんです。次の総選挙が行われたのは22年4月25日です。新憲法下初の選挙というと、22年の選挙ということになるんですな」

■覚えようとして覚えているのではない

人名だけでなく、自らの選挙での票数もそらんじてみせる。つまり田中は、自らに関する事実は――それは自分にとっての利害得失を尺度にするということでもあろうが――ほとんどといっていいほど記憶しているようなのだ。

しかもその記憶の内容は一部に間違い(たとえば、田中の第1回の選挙での得票は3万4124票といったていどのことなのだが)があるにしても、ほぼ正確である。

それゆえに、田中には〈人間コンピューター〉という別称が生まれたのであろう。

だが、田中のこういう記憶力を駆使した話法を解析してすぐに気づくことがある。それは柳田国男や宮本常一のまとめた民俗学、あるいは民俗誌、生活誌の書の中に登場する庶民の語り口ときわめて似ているという事実だ。

その語り口は、人名や日時、それに場所などは実にこまかい。このこまかさは記憶力のせいではなく、生活の中でごく自然に身についてくるということだろう。

記憶するというのではなく、生活の智恵を獲得することで現実社会を遊泳してきた者は特別の苦労もなく、人名や日時などを覚えてしまうのだ。それを仲間うちで語り継ぐことによって、しだいに記憶の中に刷り込まれていったのではないかと思えるのである。

■角栄の饒舌な語りに欠けていたもの

田中は自らの記憶は肌で覚えているから、インタビューの折には細部にわたっての事実を語ることができる。しかし、その時代に生きた世代の痛みや苦しみの表現は、自身の肌で直接に受け止めようとしなかったためか、驚くほど欠けている。いや、そのような努力さえ行っていないのではないかと思われるほどなのである。

さらに吟味すれば、田中のインタビューでの発言や彼自身の証言は、すべて時代状況やその背景を全面的に容認するという前提で成りたっている。

あの時代の政策はおかしいのではないか、このような誤りがあったのではないか、という基本的な発想が、田中にはまったく見あたらない。

■選挙のスケジュールが変わった重要な背景

田中は先のインタビュー記事の中できわめて興味深い言い方をしている。昭和20年12月31日に解散して1月31日に総選挙をとGHQ(連合国軍最高司令部)が10月頃に要望したが、昭和21年1月4日の公職追放令によってそれが3月11日告示、4月10日の総選挙に変わったと簡単に片づけている。

歴史の年表として、それ自体は正しいにしても、その背景は田中の指摘するほど簡単なことではなかった。

GHQは、昭和20年の10月にはいってから相次いで日本改造の骨格を東久邇宮内閣、そして幣原喜重郎内閣に示した。10月11日には労働団結権、教育の民主化、婦人参政権などを謳った五大改革を要求し、その後も治安維持法の撤廃、教育現場からの軍国主義者や超国家主義者の追放を要求していった。

アメリカを始めとする連合国の姿勢は、明らかに大日本帝国の解体、アメリカンデモクラシーの定着などを意図していた。日本の旧体制、旧人脈はすべて一掃するという意思が鮮明になった。しかもその最大の眼目は、大日本帝国憲法の改正にあり、そのためにGHQは独自に草案を練る一方で、日本側にもその作業を急ぐよう迫っていた。

日本の政治家たちは、敗戦後もこうしたアメリカの意図をそれほど重視していなかった。9月4日、5日に開かれた第八十八臨時議会は、東久邇宮首相の施政演説で始まったのだが、そこには天皇の意を受けて新生日本の創立に力を尽くすとあるだけで、形の上では天皇主権国家の追認を行っていた。

だからこそ、衆議院では、旧民政党総裁の町田忠治が「承詔必謹決議案」上程の提案を行うという、なんとも奇妙な光景が演じられていたのである。

■GHQと相対する政治家の「勢力図」

政党政治家は、GHQの真の意図を理解していなかったのだが、田中に代議士への転身を勧めたとされる大麻の言(12月31日に解散、1月31日に選挙が行われるという言)にしても、特別にGHQの指令だったのではなく、大麻らの政党の領袖(りょうしゅう)クラスが勝手に決めようとしていたスケジュールにすぎなかった。

田中とすれば、こうした日程が、GHQの意向を無視して領袖たちによって恣意的に決められようとしていたことなどはさして問題ではなかったのだ。

大麻は、議会政治家としてはつねに権力の周辺にいるような変わり身の早さをもっていた。太平洋戦争の戦時下の議会では、大日本政治会という大政翼賛選挙で当選した議員たちでつくられる親軍勢力があった。大麻はその勢力を動かしていた。

その中で比較的に陸軍とは距離を置いていた鳩山一郎は、戦後になって自由主義者と目されていた美濃部達吉、菊池寛、石橋湛山、石井光次郎などと共に自由党を結成した。総裁が鳩山一郎、幹事長は資金面を担った河野一郎である。こちらは表面上は、戦前の衣はぬぎすてるという政治目標を掲げていた。

■戦時下体制の継続vs脱却という対立

もうひとつが大日本政治会を中心とする保守党の結成の動きであった。大日本政治会は戦時下では377人を擁する勢力だったが、彼らは新党である進歩党を誕生させるまでにさまざまな動きを示した。

大麻は大日本政治会の幹部であったが、彼は戦後になっても新しい政党の領袖になれると思っていたのである。大麻に対抗する若手の反発も大きく、その間に激しい確執が起こった。戦時下の体制を継続させるという認識の大麻らのグループと、それとは一線を画すべきという若手の対立は、あの戦争をどのように考えるかという対立も含んでいた。

進歩党は、結局長老たちと若手との間で妥協が成り、町田忠治を総裁にかついで結成されたが、その宣言には「国体を擁護し、民主主義に徹底し、議会中心の責任政治を確立する」など三カ条が盛りこまれた(11月16日に結成)。

田中は、この大麻から立候補を勧められて政治家を目指すのである。

■角栄の超高額な寄付が大麻を支えた

このとき田中はまだ28歳である。大日本帝国憲法下では立候補はできない。婦人にも参政権はなかった。GHQはそれを一刻も早く改めるよう前述のように10月11日に幣原内閣に求めたが、幣原内閣もそれを受けいれるというかたちで、新選挙法を臨時議会に提出したのは11月26日のことだった。

この新選挙法によって、20歳以上の男女であれば、選挙権が与えられることになり、25歳以上であれば、被選挙権が与えられるようになったのだ。

この法案は12月14日に貴族院、15日に衆議院を通過した。そして17日に公布されることになる。新生日本にとっては、もっとも重要な法案であり、このことを抜きに政党政治家が戦後の出発点を回顧することは本来ならありえないはずであった。

田中に好意的な著者である馬弓良彦の『人間田中角栄』によると、大麻は戦時下の御用商人の系譜をひく田中に、

「選挙も近いと思われる。そこで選挙資金の300万円を最初につくった人が総裁になると私は提案したんだ。だから君も協力してほしい」

と頼んだという。その求めに応じて田中は100万円を寄付したとある。100万円といえば、現在の価値に換算すれば数億円ほどになるだろう。それは、田中が常識を超えるほどの私財を戦時下で得ていた事実を裏づける。とにかくこうして大麻の推す町田が、若手との仲介役として進歩党の総裁になったわけである。

■詳細を語ることで本質をはぐらかす話術

戦後の政党づくりは、資金面に関しては政治家たちは無定見、無原則、無節操そのものであった。現金があればいい、その出所は問わないというのである。

自由党幹事長の河野一郎は、戦時下で海軍の物資調達にあたり、御用商人ともいうべき立場にいた児玉誉士夫が、上海から日本に戻る際に膨大な金額を持ち帰ったとされていて、それを頼りに資金を調達したことが幹事長のポストに就く動機となった。

社会党とて、その資金は旧華族の徳川義親の提供によって結成された。田中もまた軍需で獲得した利益を還流させたのである。

田中の証言には、このような事実や当時の背景が一切語られていない。田中の話法は、むしろこうした構図を気づかせまいとしているかのように巧妙である。徹底して自らの体験を麗句で飾るようにして語り継ぎ、むしろ本質をはぐらかす一助として日時、場所などの細部が語られている。

こうした検証を続けていくと、田中の人心掌握術のひとつは、個々に樹木を説明し、森を見せまいとするテクニックを駆使していたことに気づくだろう。

----------

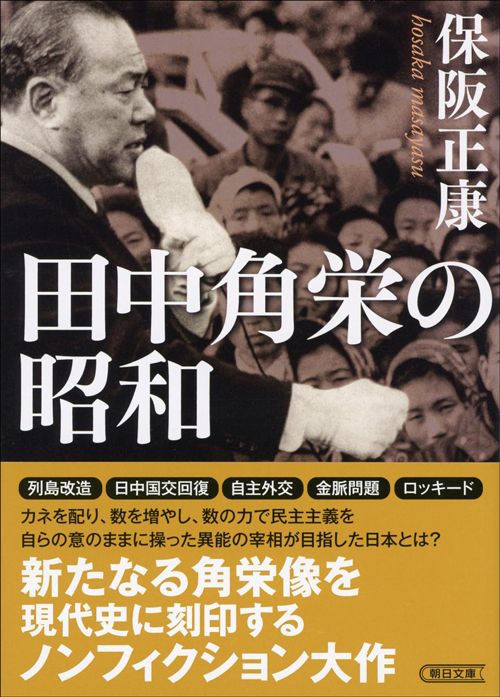

ノンフィクション作家

1939年北海道生まれ。同志社大学文学部卒業。編集者などを経てノンフィクション作家となる。近現代史の実証的研究をつづけ、これまで延べ4000人から証言を得ている。著書に『死なう団事件 軍国主義下のカルト教団』(角川文庫)、『令和を生きるための昭和史入門』(文春新書)、『昭和の怪物 七つの謎』(講談社現代新書)、『対立軸の昭和史 社会党はなぜ消滅したのか』(河出新書)などがある。

----------

(ノンフィクション作家 保阪 正康)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

天皇への態度が歴代首相と明らかに違った…昭和天皇を戸惑わせた田中角栄の「異例の内奏」の一幕

プレジデントオンライン / 2025年2月1日 18時15分

-

メルケル氏、移民厳格化決議で極右に頼ったメルツ氏を非難 独

AFPBB News / 2025年1月31日 18時48分

-

田中角栄が日本の「テレビ時代」をつくった…39歳の最年少・郵政大臣が断行した"大改革"の結果

プレジデントオンライン / 2025年1月30日 18時15分

-

2024年の沖縄政治を振り返る(下)4区の「オール沖縄」分裂とミニ政党などの存在感

Japan In-depth / 2025年1月19日 23時0分

-

石破茂首相 年頭会見で一転 与野党による〝大連立〟を否定「考えているわけではない」

東スポWEB / 2025年1月6日 19時49分

ランキング

-

1下水道管調査にドローン 水流れていても安全に 道路陥没事故で注目

毎日新聞 / 2025年2月3日 16時0分

-

2岸和田市長の妻も当選「不信任案が同じ内容のものなら反対」 “不信任派”の市議が過半数…市長失職の公算大 岸和田市議選

MBSニュース / 2025年2月3日 17時40分

-

3ドラッグストアで大量万引き続発、訪日客が容疑者の被害額は1件8万8531円…警察庁が指針策定

読売新聞 / 2025年2月3日 19時13分

-

4「本屋大賞」ノミネート10作品を発表 宮島未奈さんが2年連続

毎日新聞 / 2025年2月3日 14時21分

-

5【速報】気象庁と国土交通省が緊急会見 「この冬一番の寒気」で大雪が数日続く見込み

日テレNEWS NNN / 2025年2月3日 14時12分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください