「庶民宰相」は庶民の"敵"だった…今太閤・田中角栄を失脚させた「50年前の文春砲」のインパクト

プレジデントオンライン / 2025年2月7日 18時15分

■『文藝春秋』が放った特大スクープ

月刊『文藝春秋』の発売日は毎月10日である。昭和49年11月号が店頭に並んだのは10月10日からであった。

表紙には大きく「田中角栄研究――その金脈と人脈」「淋しき越山会の女王」とあり、前者は田中角栄が一土建業者から出発して自らの企業をふやす一方での、土地ころがしなどでの資金づくりの実態を克明に追いかけたものだった。

田中の資産についても、許される範囲であらゆる資料や記録文書を集めて批判を行っていた。ここに紹介された内容はたしかに新聞記事でこれまでも単発的にとりあげられたことはあるが、こうしてまとまってみると、田中の資金づくりはまさに法の網の目をくぐりぬけての巧妙な方法であり、もともと節税とか脱税というのにはそれほどこだわっていないのではないか、ということが明らかになった。

■「ペンは剣よりも強し」を実演した

越山会の女王とは、田中の秘書兼金庫番とされていた佐藤昭だった。彼女は、政治的な隠れみのに利用できるほど有能な女性でもあった。その実像がルポライターの児玉隆也の筆によって暴かれたのだ。

田中金脈研究は、やはりジャーナリストの立花隆の筆になるのだが、改めてこうして時間を置いてみるとこの二本の論文、あるいはレポートが田中首相を退陣に追い込んでいったことが、よくわかる。まさにペンは剣よりも強し、という光景が演じられたのである。

月刊『文藝春秋』の11月号は、たちまちのうちに書店から消えていった。月刊誌が刷り増しされることはあまり例がなかったのだが、この号は珍しく刷り増しを行っている。

この月刊誌について、自民党の総務会でも「この記事は本当か。きわめて遺憾な内容である。田中首相はなんらかの手を打つべきである」の論も起こった。

これに対して田中をもっとも強力に支えている幹事長の橋本登美三郎が「ここにとりあげている記事はいずれも総裁就任以前であり、さして問題にならない」と軽く受け流した。確かにそれが田中の受け止め方でもあった。不必要に弁明したり、反論したりすると、それ自体が利用されてしまうというのである。

■「庶民」とはかけ離れた膨大な資産

両レポートが田中を追いつめたのだが、このレポートによって浮かびあがる田中像は二つの影をもっていることがわかった。

ひとつは庶民宰相というが、その私的財産は庶民どころか、膨大な不動産や大量の株を所有していて、およそ庶民感覚からかけ離れた政治家であるということだった。しかもその資産運用法はもっとも単純なかたちでの錬金術で、要は土地転がしによって蓄財していたことが明らかになった。

そしてもうひとつは、田中の私生活においての女性関係などがあきらかになったことだった。とくにその女性が田中の陰にあって、資金面を差配しているという異常さであった。

これらの二つに共通することとして、田中は政治家という立場で立法府にいることをいいことに、法律そのものを自らに都合のよいかたちでつくりあげていたことだった。

■記者たちの厳しい追及に必死の弁明

確かに国民の不信に正直に応えたレポートであった。自らもこの企画に加わっていた塩田潮は、その著(『田中角栄失脚』)でこの記事がつくられたプロセスを丹念に検証しているが、立花が集められた資料をもとに分析すると、田中には「政治家」「実業家」「資産家」「虚業家」の四つの顔があることに気づいたと塩田書にはある。その四つの顔には、徹底したエゴイストの側面が窺えるというのであった。

田中のつまずきは10月12日昼に東京・丸の内の外国人記者クラブでの講演とそれにつづいての記者たちの質問によって始まった。

記者たちは口調鋭く、「文春の記事を正しいと認めるか」「財産を公開しないのか」「税の申告は正しかったとするなら、その裏ガネはどのようにつくられるのか」と迫っている。これに対して、田中は必死に弁明している(中野士朗『田中政権・八八六日』からの引用)。

■盟友の大平正芳も「辞めるしかないだろう」

田中はこのときを境に窮地に追いこまれていった。自民党内にも辞任を求める声が少しずつ広がっていった。社会党や共産党は、田中金脈追及のプロジェクトチームをつくり、本格的にその内実を調査し始めた。

当時の新聞を見ると、10月下旬になると、田中金脈を糾弾する声は大きくなり、田中解任の方向が具体的に論じられてもいる。しかし田中自身は、内閣をさらに改造してでも、あるいは臨時国会でどのような質問を受けようとも、とにかくのりきることに政治生命を賭けていた。

だが大平でさえ、「田中は辞めるしかないだろう。(国会での)田中のあと始末は自分がやる以外にない」と伊藤昌哉に洩らしていたのである。

■内閣改造で中央突破を図るも、疲労極まる

それでも田中はかねてからの予定どおり、ニュージーランド、オーストラリア、ビル(現・ミャンマー)を訪問し、日本に戻ってからも内閣改造を行った。13人の新たな閣僚をむかえいれて、とにかく中央突破を試みた。

加えて11月18日にフォード大統領が来日することになっていて、田中はこの出迎えにも気をつかっていた。なぜなら現職のアメリカ大統領が来日するのは初めてのことで、田中にとっては名誉なことでもあった。しかし、そのフォード大統領が22日に日本を離れると政局は一気に田中辞任へと動いた。

このころ田中については奇妙な噂が流れている。田中は心身ともに状態が悪く、とくに心理状態が最悪だったというのだ。大平の側にあって田中の動静を耳にいれていた伊藤昌哉からの直話なのだが、田中はこのときも顔面神経マヒを起こしていたとか、総理として執務をとるのも面倒になっていたとか、さらにフォード大統領の晩餐会では、常識外れの挨拶をしたとの噂もあった。

田中自身、疲労の極にあったということにもなるだろう。参議院の決算委員会に田中の身内の者が参考人として呼ばれ、証言を求める動きもあったというのだ。それも心痛になっていた。

■官房長官・竹下登が読みあげた「退陣表明」

11月26日、田中は竹下官房長官を通じて公式に退陣表明の意思を示した。「私の決意」と題して竹下が読みあげた文章は800字ほどの内容である。

「政権を担当して以来、2年4カ月余、私は決断と実行を肝に銘じ、日本の平和と安全、国民生活の安定と向上のため、全力投球を続けてまいりました。しかるところ、最近における政局の混迷が、少なからず私個人にかかわる問題に端を発していることについて、私は国政の最高責任者として、政治的、道義的責任を痛感しております。

一人の人間として考えるとき、私は裸一貫で郷里を発(た)って以来、1日も休むことなく、ただ真面目に働き続けてまいりました。顧みまして、いささかの感慨もあります。しかし、私個人の問題で、かりそめにも世間の誤解を招いたことは、公人として、不明、不徳のいたすところであり、耐えがたい痛苦を覚えるのであります。私は、いずれ真実を明らかにして、国民の理解を得てまいりたいと考えております。(略)

わが国の前途に想いをめぐらすとき、私は一夜、沛然(はいぜ)として大地を打つ豪雨に心耳を澄ます思いであります。(略)私も政治家の一人として、国家、国民のため、さらに一層の献身をいたす決意であります」

■56歳の角栄「もう一回、総理をやる」

この原稿は秘書の早坂茂三が書いたことが、のちに明らかになった。

田中は、このときにいちどは身を退いても、これですべてをあきらめたわけではなかった。まだ56歳である。秘書の佐藤昭に、「ここは一度退くが、もう一回、総理をやる。このままおめおめと引き下がれない」と打ち明けている(前出の塩田書)。実際に田中周辺では、いずれ田中は再起するだろう、今回はたまたま身体の調子も悪いうえにマスコミのターゲットにされたにすぎないのだからと、状況を楽観視する者もまた多かったのである。

立花隆がその後にこの金脈研究をさらに補完するかたちで、『田中角栄研究全記録(上・下)』(昭和51年10月)を刊行している。

このなかで立花は、田中側から意図的に流されたと思われるデマに、「あれは反主流派が(文春に)資料を提供したのだ」「(田中側は説明資料を集めようと)プロジェクト・チームを作って、大々的な調査をやってみたが、さっぱり資料が集まらない。(だから文春も)あれだけの資料が集められるはずはない」といったものがあるとしたうえで、「そんなデタラメをいう人間を絞め殺してやりたい」と書いている。

■近代日本史のなかでも特筆すべき退陣劇

昭和という時代に、内閣が直接、間接にせよペンの力で倒れたのは初めてのことである。むろん新聞が退陣を促すことで身を退いた首相もないわけではないが、これほど明確にその金脈が暴かれて倒閣というケースはなかった。

それも当時はまだ無名と言っていい一ジャーナリストの筆で倒されたのだから、昭和史、いや近代日本史のなかでも特筆されることであった。立花はこの書の「まえがき」で巧みな比喩を用いている。

「たしかに、『文藝春秋』11月号の「田中角栄研究」の与えたインパクトは大きかった。しかし、そのインパクトの大きさは、その論文プロパーの持つ力ではなかった。背中に荷物を目いっぱいに積んでようやく立っているロバの背に、ワラをもう一本のせただけで、ロバがひっくりかえることがある。私はただ、最後の一本のワラをのせる栄誉をになっただけにすぎない」

■田中政権がのこした物価上昇と賃金減少

田中に対する国民の期待は、辞任直前の世論調査で見ると、支持率が12%になっていることでもわかるように極端なまでに落ちていた。この12%というのは戦後最低の数字だった。逆に支持しないも69%になり、これは歴代内閣での最高に達していた。

今太閤と賞賛されたその身が今は幻滅の対象となった。月並みな表現をすれば、栄光の後にはあまりにも悲惨な現実が待ち受けていたのである。新聞の中には、「二年四カ月余の“セカセカ政治”田中政権が庶民にのこしたものはなんだったのか――」と題して、諸物価の値上げを報じるものもあった。

それによれば、土地譲渡価格は「47年の8兆7100億円から48年は15兆700億円となった」とあるし、全国消費者物価指数は「46年を100とすると、47年7月に110.7に、49年9月には159.2」になったという。勤労者の実質賃金指数は、「45年を100とすると、48年9月に97.8、49年2月には88.3」にまで落ちこんだ。

田中内閣になって庶民の生活はかなり厳しくなったのである。日本社会が住みづらくなったというのが庶民の本音でもあった。

----------

ノンフィクション作家

1939年北海道生まれ。同志社大学文学部卒業。編集者などを経てノンフィクション作家となる。近現代史の実証的研究をつづけ、これまで延べ4000人から証言を得ている。著書に『死なう団事件 軍国主義下のカルト教団』(角川文庫)、『令和を生きるための昭和史入門』(文春新書)、『昭和の怪物 七つの謎』(講談社現代新書)、『対立軸の昭和史 社会党はなぜ消滅したのか』(河出新書)などがある。

----------

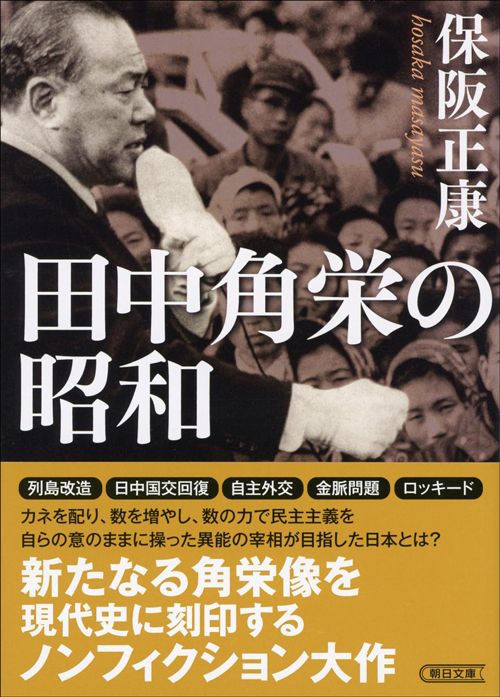

(ノンフィクション作家 保阪 正康)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「小学校卒の叩き上げ政治家」が大蔵大臣に…学歴エリートの大蔵官僚を懐柔した田中角栄の"人心掌握術"

プレジデントオンライン / 2025年2月5日 18時15分

-

「アメリカ社会は『頭脳』と『肉体』が分離している」昭和史研究家・保阪正康が読み解く“戦後のアメリカ像”の本質

文春オンライン / 2025年2月5日 6時0分

-

だから田中角栄の「喋り」は人の心を掴んだ…「政界入りした理由」を語った取材で魅せた"人並外れた能力"

プレジデントオンライン / 2025年2月3日 18時15分

-

天皇への態度が歴代首相と明らかに違った…昭和天皇を戸惑わせた田中角栄の「異例の内奏」の一幕

プレジデントオンライン / 2025年2月1日 18時15分

-

田中角栄が日本の「テレビ時代」をつくった…39歳の最年少・郵政大臣が断行した"大改革"の結果

プレジデントオンライン / 2025年1月30日 18時15分

ランキング

-

1「文春砲」食らったレジャバ・ジョージア大使、Xで見せたまさかのアンサー

J-CASTニュース / 2025年2月6日 16時35分

-

2無罪の二審破棄、実刑確定へ=長野中3死亡ひき逃げ―救護義務違反を認定・最高裁

時事通信 / 2025年2月7日 17時5分

-

3「贋作の可能性高い」 高知県立美術館、1800万円で購入の絵

毎日新聞 / 2025年2月7日 15時19分

-

4兵庫知事「捜査に全面的に協力する」 公選法違反容疑で家宅捜索

毎日新聞 / 2025年2月7日 15時10分

-

5コンビニ駐車場で男3人が「車をよこせ」、引きずり降ろされ殴られた男性擦り傷…長野県上田市

読売新聞 / 2025年2月7日 13時28分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください