なぜ男の子が赤いランドセルを選ぶのを許せないのか…心理学者が分析「無意識に子の性差を作り出す親の言動」

プレジデントオンライン / 2025年2月2日 18時15分

※本稿は、森口佑介『つくられる子どもの性差「女脳」「男脳」は存在しない』(光文社新書)の一部を再編集したものです。

■男の子と女の子には性差がある? ランドセルの色問題

日々の生活を通して、「子どもには厳然たる性差が存在する」と感じている人も多いでしょう。そのわかりやすい根拠として、子どもの色、おもちゃ、遊び、といったものの好みが挙げられます。

以前、子どもを持つ女性を主なターゲットとした雑誌にインタビューを受けたことがあります。その時のテーマが「息子が赤いランドセルを選ぶことを許容できるか」というものでした。

これは、実際にあったケースに基づいた記事でした。ランドセルといえば、小学校に入ること、つまり、子どもが大きくなったことの象徴です。値段も高いし、低学年の児童が持つには大きく、高学年の児童が持つには小さいこのかばんを購入することにどれだけの意義があるのか、気になるところもあります。とはいえ、祖父母などの親族がランドセルを購入することを喜ぶなど、社会的な意味合いとしてランドセルの必要性はまだ残っているのかな、などと思ったりもします。

■昔はほぼ全女児が赤色のランドセルを選んでいたが…

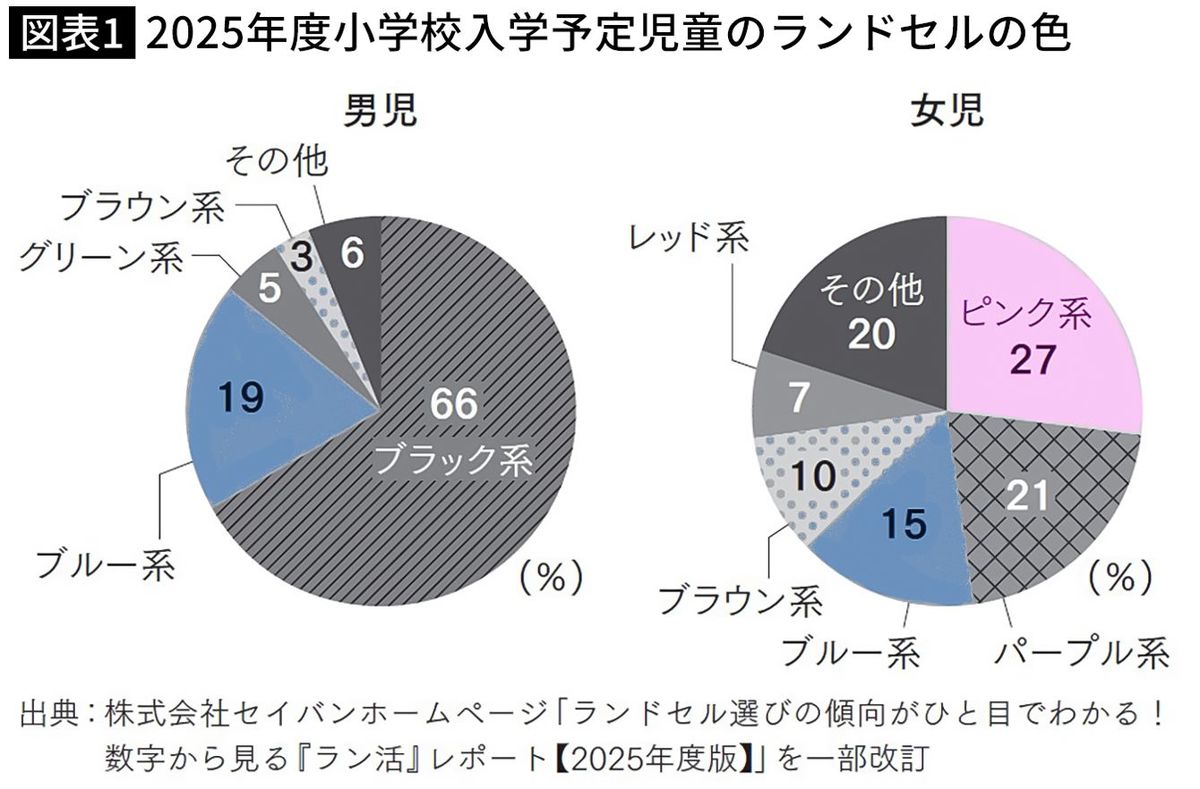

筆者が小学生のころは、ほぼ100%女児は赤色、男児は黒色のランドセルで、私立の小学校に通う同じくらいの年齢の子どもの持つバッグを見てうらやましく思ったものです。ですが、ランドセルの色は、ここ数十年で多様性を増してきていて、ランドセルを選び、購入するまでの一連の活動を指す「ラン活」という言葉もあります。2024年5月のセイバン社の調査によれば、女児にはかなり多様性がある一方で、男児は比較的画一的なようです。

実際、男児では、黒系が66%、青系が19%で、この2つで85%を占めます。一方、女児では、ピンク系が27%、紫系21%、青系が15%、茶色系10%で、かつてはほとんどの女児が持っていた赤系はたったの7%です。

確かに、赤色のランドセルを持った女児を見ることは減りましたが、赤色のランドセルを持つ男児を見ることもそれほど多くありません。このような状況で、自分の息子が赤色のランドセルを選びたいと言ったときに、それを尊重できるかという問題です。

■戦隊ものの主人公はたいていレッド、男が赤を選んでもいい

しかし、考えてみると、これは奇妙な問題です。男児が赤色を選ぶのはそれほど不思議なことではないはずです。戦隊もののエースはたいてい赤色ですし、サッカーではマンチェスター・ユナイテッド、リバプール、スペイン代表、浦和レッズ、野球でも広島カープやMLBのエンゼルスなど、赤色のユニフォームを着用しているチームは少なくありません。男児が赤色を好むことは、全然不思議ではないのです。

結局のところ、今の親の世代では、「赤色のランドセル=女児」という記憶があり、その思い込みが子どもの選択を阻害しています。小学校以降はより友達関係が大事になっているので、友達同士での同調圧力の中で、赤色を持つことが心配になるということもあるでしょう。

こういう問題が出てくるのは、子どもの好みに多様性が出てきたからかもしれません。では、子どもの色の好みは本当に多様なのでしょうか。

■頭の中で3Dをイメージする空間認知能力には男女差がある

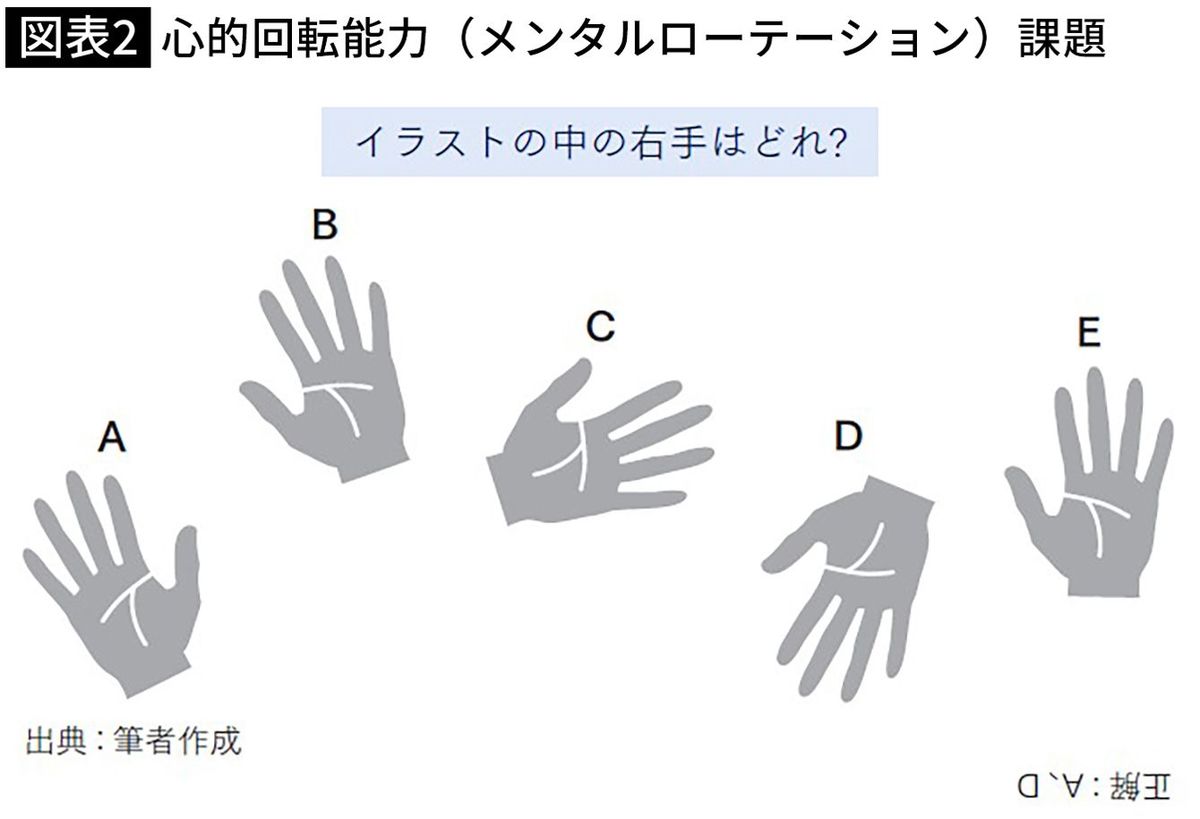

赤ちゃんの空間認知にかかわる心的回転能力(メンタルローテーション)には性差があります。ただし、その違いはわずかなものであることを説明してきました。心的回転とは、心の中で物体をイメージして、それを回転させること。たとえば、立方体の図形を見て、それを90度回転させたらどうなるかを想像して課題を遂行したり、画面上に提示された色々な角度の手が右手か左手かを判断する際に、頭の中で手を回したりするのが心的回転です。このわずかな性差が、大人で見られるようなそれなりの性差に、いつごろから広がっていくのでしょうか。

乳児期以降の研究は、主に3歳以降の研究になります。1.5歳から3歳の子どもを対象にした研究は1個しか報告されていません。この年齢の子どもを対象として心理学の研究を行うのは非常に難しいためです。失礼な話ですが、「魔の2歳児」という呼び名があるくらい、研究が成立しにくい年ごろです。

3歳以降の研究では、3歳から17歳までの3万613人の子どもを対象にしたメタ分析が報告されています。3歳以降の子どもでは、大人と全く一緒ではないものの、似たような課題を用いることができます。実はこの点はとても重要です。赤ちゃん研究と大人の研究では実験方法が違うので、直接的な比較ができません。赤ちゃんで心的回転能力の性差が小さいのは、大人と実験方法が違うからという可能性もあるのです。その意味で、3歳以降の研究は大人の研究と直接的に比較することができます。

■なぜ小学校入学以降、空間認知能力で男女差が開いていくのか

分析の結果、まず、3歳から17歳の子ども・青年を対象にした研究でも、心的回転能力に性差が見られることが示されています。そして、重要なこととして、その性差は、小学校に入るまではそれほど大きくないのに対して、中高生になるくらいまでに拡大し続けるということです。その差は、ある統計値だと2〜3倍にも広がるようです。

研究によって、用いられる課題や心的回転をする対象は異なるのですが、そうしたものを考慮しても、この年齢による変化は、しっかりと認められます。つまり、年齢によって性差が拡大すると結論付けて差し支えないということです。

就学前に見られる小さな性差が就学とともに拡大していくことを考えると、就学前後に何か性差を生み出す要因がありそうです。

まず伝統的に重視されてきたのは、男児のほうが空間にかかわる活動を好むということです。たとえば、パズル遊びは、女児も男児も同程度するものの、男児が得意であり、その結果として後の心的回転能力が高いという研究結果があります。また、アクションゲームなどのゲームは空間認知能力を高めますが、こういうゲームも男児のほうが好みます。確かに、筆者も初期のファミコンやスーパーファミコンで「グラディウス」や「ストリートファイターII」などのアクションゲームを、下手ながらも好んでいた覚えがあります。これ以外にも、サッカーや野球などの空間認知が必須となるスポーツも、どちらかというと男児のほうが好むように思います。

■ジェンダーステレオタイプで女児には苦手意識が生まれる?

就学前後で性差が拡大するもう1つの理由は、ジェンダーステレオタイプです。前述のランドセル選びを含め、就学前後は自分の性別を意識するイベントが増加し、子ども自身がジェンダーステレオタイプを持つようになります。その結果として、女児が「女の子だから」というだけで空間認知に対して苦手意識を持つようになり、女児の空間認知の成績を低下させる可能性があると考えられています。

逆に、男児のほうは、得意だと考えるようになり、空間認知を発達させやすくなるのかもしれません。このようなステレオタイプの影響は年齢とともに蓄積し、女児が空間活動からより遠ざかり、性差が拡大する要因となるのです。

■親も無意識のまま、子の空間認知能力に影響を与えている

就学前後で心的回転能力に見られる性差が拡大する理由の3つ目は、親の声かけです。これはあまりピンとこないかもしれませんが、とても重要であり、無意識にやってしまっていることなのです。

あなたが子どもと一緒にパズルで遊んでいる様子を想像してください。子どものパズルはピースごとに形がはっきりと違う場合も少なくありません。子どもがあるピースを持っているときに、あなたはどう声をかけるでしょうか。

たとえば、「そのピースは丸い形をしているよね」「そのピースはこっちのピースより大きいね」「そのピースのここの部分はちょっと曲がっているから、こっちのピースとお友達かもしれないね」「そのピースは、少しまわしてみたらいいんじゃない?」などと言っているかもしれません。

もしくは、子どもがレゴや積み木をやっているときに、どういう声をかけているでしょうか。「そのブロックはこのブロックのこの部分とくっつくんじゃない?」「お家をつくるには、そのブロックの上にこのブロックをくっつけて、その横に……」などと声をかけることもあるでしょう。

■「言葉の発達は女児の方が早い」というのも思い込み

あまり意識することはありませんが、私たちが普段使っている言葉には空間に関するものが多数含まれています。形、大きさ、曲線、回転、組み合わせ、立体などは、すべて空間に関する言葉です。そして、このような空間に関する親の言葉がけは、心的回転能力の発達と密接に関連するようです。

空間に関する言葉には、子どもが発する言葉にも、親の発する言葉にも、性差があります。ある研究では、1歳から3歳までの子どもを追跡し、子どもの空間に関する言葉と親の空間に関する言葉がけの関係を調べました。

この研究で調べたのは、形、大きさ、形の特徴などの空間に関する言葉です。このような言葉を、子どもや親がどの程度発して、どのような発達を遂げるかを調べたのです。

この結果は非常に興味深いものとなっています。まず、子どもについては、2歳ごろまでには、空間に関する言葉の数や種類にも、空間以外も含めた全体の言葉の数や種類にも性差はありませんでした。言葉の発達は女児が早いという一般的な思い込みがありますが、これはあったとしても非常に小さなものです。

■親は女児よりも男児に対して、空間の言葉を多く使っていた

ところが、同じ時期に、親の発する空間の言葉には性差がありました。親は、女児よりも、男児に対して、空間の言葉を多く使うのです。空間以外の言葉には性差がないので、親が男児に対して単純に多く話しかけるというわけではなく、空間に関する言葉を投げかけているということです。これは、男児が空間を好むという親の思い込みが影響しているのかもしれません。

そして、3歳ごろになると、子どもが使う空間に関する言葉に性差が出てきます。男児のほうが、女児よりも、空間に関する言葉を使うのです。この性差には、2歳ごろまでの親の使う空間に関する言葉が影響を与えていることが、分析によって示されています。

つまり、最初は子どもの空間に関する言葉には性差がないものの、親の発する空間に関する言葉には性差があるため、年齢を経るごとに子どもの空間に関する言葉にも性差が出てきてしまうのです。重要なのは、親の言葉がけによって心的回転能力の性差がつくられている可能性がある、ということなのです。

----------

京都大学大学院文学研究科准教授

福岡県生まれ。京都大学大学院文学研究科准教授。京都大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。専門は、発達心理学・発達認知神経科学。主な著書に『10代の脳とうまくつきあう 非認知能力の大事な役割』(ちくまプリマー新書)、『子どもから大人が生まれるとき 発達科学が解き明かす子どもの心の世界』(日本評論社)など。

----------

(京都大学大学院文学研究科准教授 森口 佑介)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

最新脳研究でわかった子どもの脳を傷つける親がやっていること

共同通信PRワイヤー / 2025年1月30日 9時53分

-

人間の知能は50歳以降も成長し続ける…定年後に「ヨボヨボになる人」と「ピンピン元気な人」の決定的な違い

プレジデントオンライン / 2025年1月26日 16時15分

-

夜中にグズる子どもが朝までスヤスヤ…2児の脳科学者ママが指南する「7つの熟睡テクニック」

プレジデントオンライン / 2025年1月25日 17時15分

-

男性は72.6歳、女性は75.3歳でやってくる…和田秀樹「ヨボヨボ老人と元気ハツラツ老人」を分ける決定的違い【2024下半期BEST5】

プレジデントオンライン / 2025年1月21日 9時15分

-

和田秀樹「ウォーキングよりもずっと効果的」…シュッとした中高年は知っている「ヨボヨボ老後」を防ぐ方法【2024下半期BEST5】

プレジデントオンライン / 2025年1月6日 7時15分

ランキング

-

1トヨタ プリウスPHEV、ジオフェンシング技術で「リッター200km」に燃費向上…欧州2025年モデル

レスポンス / 2025年2月3日 7時0分

-

2こんな所までモザイク処理が…!Googleストリートビュー、意外なプライバシー保護に爆笑「うちもやられた」「面白い」

まいどなニュース / 2025年2月3日 7時20分

-

3朝まで起きない「ぐっすりストレッチ」基本の3つ 眠るタイミングに向けて深部体温を下げる方法

東洋経済オンライン / 2025年2月3日 9時0分

-

44月終了の「LINE Pay」、残高をPayPayに移行する方法は? 上限金額など5つの注意点も!

オールアバウト / 2025年2月2日 21時25分

-

5部屋干しでカビが発生する!? 冬に気を付けたい「NG部屋干し」3選【家事のプロが解説】

オールアバウト / 2025年2月2日 21時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください