「狭い、退屈、自由がない」学校とはぜんぜん違う…生徒の97%が移住者「先生のいない学校」の驚きの授業内容

プレジデントオンライン / 2025年2月8日 9時15分

■「先生」がいない不思議な学校

北海道の上川駅に降り立ち、大雪山の麓にある景勝地・層雲峡に向かう。柱状節理でできた岩々がそびえ立つ道を抜け、層雲峡温泉に辿り着くと、世界を旅しながら体験から学ぶ学校「インフィニティ国際学院」がある。

ホテルをリノベーションしたキャンパス。2025年度からは上川駅からほど近い「上川ファミリーオートキャンプ場」の敷地内に電力を自給自足する「オフグリッド」を目指すエコキャンパスが新設されるという。移転先は、湧水が流れ、広々とした青空が広がる土地だ。キャンパスの中に入ると、サークルになって中高生が一緒になって対話をしている。

全員私服で、横並び。一見したところは、誰が大人で、誰が生徒なのかわからない。異年齢の生徒たちのはずだが、みんなが下の名前で呼び合い、大人も「イトケン」「タコ」「ナツコ」などの愛称で呼ばれている。聞けば、ここに「先生」はいないのだそう。大人は「チューター(伴走者)」であり、生徒たちの課題に寄り添い、コーチングや議論の進行役を担う存在だ。

■1年の大半を「日本と世界を旅して学ぶ」

インフィニティ国際学院は教室を飛び出し、学びの旅に出ることをコンセプトにした初等部・中等部・高等部を持つ学院だ。

「世界で学ぶ」をコンセプトとし、中等部は上川町と鹿児島県の奄美大島のキャンパスを行き来し、地域に溶け込みながら寮生活をおくる。高等部は日本と海外、世界各地のフィールドで“生きた教材”から直接学び、自ら考え決定し行動するための力を養っていく。

創設者で学院長の大谷真樹さんは、「本物に出会って五感で捉えて学ぶことを重視しています。今の時代、情報はインターネットでいくらでも拾えますが、そこに“本物感”はありません。現場に行って、『本物に接して、本物から聞いて、本物を体験すること』で自分ごとになっていく。そこにインフィニティ国際学院の価値があります」と語る。

入学式を終えたばかりの時期。キャンパスには中学生も高校生も揃(そろ)っているタイミングだった。高校生がこの場所で過ごすのは10日間程度。その後は、和歌山に旅立ち、その足でニュージーランドへ飛び立つ。

2019年に高等部を、2022年に初等部と中等部を開校。コロナ禍をはさみ、一時は当校の醍醐味である旅に出られない時期もあったが、現在、生徒たちは協同生活をしながら国内にとどまらずアジアやヨーロッパを転々と旅しながら暮らし、学んでいる。

■学費480万円でも全国から入学希望者がやってくる

昨年は、ネパールのヒマラヤでの研修も行われた。大自然の中で地球規模の課題について考えながら自分たちの小ささを感じ、さらにネパールにおける貧困問題にも直にふれていく。「とても自校らしい体験です」と大谷さんは言う。

これほど贅沢な学びの場が用意されているぶん、学費もそれなりの金額になる。入学金を除いた年間の学費は480万円超。家庭の経済状況に応じた奨学金制度もあるが、都内私立高校の学費が平均50万円程度であることを考えるとかなり高額だ。

それでも、全国から入学希望者があとを絶たないのはなぜなのか。拠点を置く北海道からの入学者は1割以下、青森県や群馬県などの各地、そして首都圏から入学する子も多い。また、海外のバックグラウンドを持つ子も複数人いる。

「もともと僕は教育畑の人間ではありません。自分でベンチャー企業を立ち上げたのをきっかけに、アメリカのシリコンバレーやアジアを回り、世界中の若者がイノベーションを起こしている姿を目の当たりにしてきました。

一方で、青森県の大学で学長として大学教育に関わるようになった6年間、日本の若者を間近で見てきましたが、世界の若者たちとあまりにも大きなギャップがあった。日本の若者は、少しでも有名な会社に入ることをゴールに、いわれたことを粛々とこなすのを是としていた。残念ながら、大人がこうした環境を作り上げてしまいました。

この課題の一つには、教室に子どもたちを閉じ込めた日本の教育があると感じました。そこで世界を旅しながら痛烈な原体験ができる学校を作ったのです」(大谷さん)

■科目ではなく「コアマインド」と「コアスキル」で構成

インフィニティ国際学院の建学の精神は「10年後の世界を変える人材を育む」ことだという。そこに紐づけて、全職員で対話しながら8つの「コアマインド」と「コアスキル」を学んでいく。

中学生や高校生が、親元を離れ共同生活をしながら学びに向かう環境をつくっていくことは簡単なことではない。

「どこから先を子どもに委ねていくのかが難しい」と当校に関わる大人たちは口をそろえる。

管理や規則を厳しくすれば、それは従来の教育と変わらなくなってしまう。チューターが迷った時はコアマインドとコアスキルに立ち返り、子どもたちと対話するようにしている。

■「イタリアで友達がほしい」と挑戦した女子生徒

生徒に話を聞いていく中で、印象的な声を聞いた。

高校3年生のさやかさん(仮名)はヨーロッパ研修の際にイタリアで「どうしても友達がほしい」と思っていたそう。しかし、彼女はその前に立ち寄ったスペインでスリにあい、パスポートや財布をなくした経験をしていた。それでも、「イタリアで友達がほしい」とチューターに相談したところ、背中を押された。

彼女はイタリアの街にひとりで立ち、知らないイタリア人に声をかけ続けた。1日目は無視されたり睨まれたりと、失敗。

チューターに相談をすると、「外国人がいきなり英語で話しかけてきて怪しまれているのでは? 親しみを込めてイタリア語で挨拶をしてみるのはどうだろう」とアドバイスを受ける。

翌日、さやかさんがアドバイスを実行すると状況は一変。フレンドリーに話してくれる人が一気に増えた。

さらに、キティちゃんのバッグを持っている女性を見かけたさやかさんは、「この人だ!」と思い、駆け寄ってイタリア語で話しかけた。「日本から来た」と告げると、とても喜んでくれたそう。彼女はそのイタリア人女性と今もSNSを通じて連絡を取り合う友達になっていると、嬉しそうに教えてくれた。

さやかさんに「チューターからは『危ないからやめておいたら』とは言われなかったの?」と尋ねると、少し考えて、「たぶん、すごく心配してくれていたと思います。でも、信じてくれたんです」と少し恥ずかしそうに語ってくれた。

■「ゲーム漬けにならない方法」も話し合う

この出来事について、担当したチューターにも尋ねてみると、「本当に心配でした! でも、さやかさんと話をする中で挑戦させてみようと決めました。それでもずっと心配はしていましたけれどね。見事に突破力を発揮して、自己成長につなげてくれました」と心のうちを明かしてくれた。

規則にはめこむよりも、日々難しい判断が迫られるインフィニティ国際学院の学びの場。子どもに接するチューターたちは、日々の情報交換に力を入れて1人の生徒を全員で見守るよう気を配っている。

当校では、生徒4、5人に1人程度の割合でチューターが配置され、とことんひとりひとりに向き合える環境を整えている。だからこそ、生徒にも安心感が生まれているのではないだろうか。

「規則にはめることはない」と伝えたが、ルールがないわけではない。ルールが必要な時やトラブルが起きた時には常に子どもたちで話し合う。

実際に、「皿洗いはどういうステップやローテーションにするか」「掃除はどうやって行うか」などは生徒たち自身が決めた。以前は、「9時以降、ゲーム漬けにならないようにするにはどうすればいいのか」を議題に話し合われたこともある。

異年齢で生活しているため、高校生の様子を見て、中学生も「こうすればいいのか」とならっていく。自然発生的に生活の中に学びが生まれていくのだ。

■行き先はニュージーランドや東ティモールにも

インフィニティ国際学院は、学校教育法第一条に定められた学校ではない。つまり、当校単体では、高卒認定資格が得られない。しかし、広域通信制高校(八洲学園大学国際高等学校)と連携し、高校卒業資格を取得できる仕組みを構築している。そのため、当校では決められた教科学習をするのではなく、多くの時間をさまざまな土地でのプロジェクトに費やすことができる。

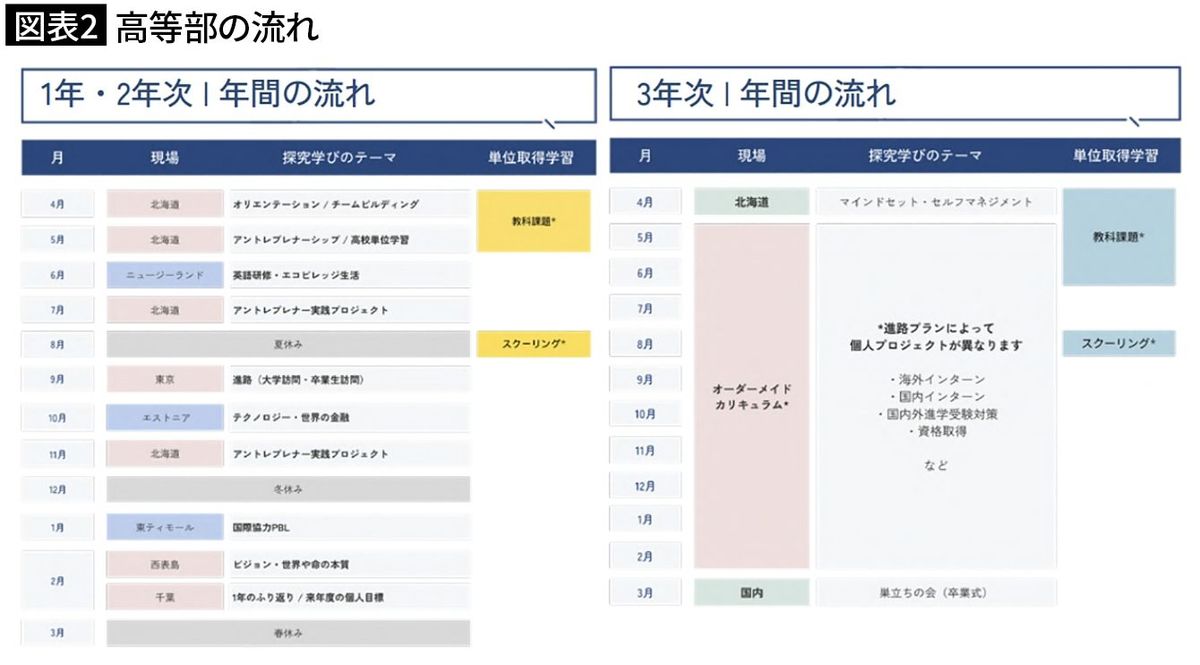

基本的には4週間単位でテーマとフィールドを変え、8週間経過したタイミングで、約1週間自宅に戻り休息する。高校3年間で、なるべく多く異なる国や土地に行けるよう、行き先はアレンジされている。

取材に訪れた4月はチームビルディングのタイミング。中高生で協力して「森プロジェクト」を始動させていた。森プロジェクトとは、昨年から始動している上川町から借りている森(通称「インフィニティの森」)をどう利活用するかを生徒たちが考えて、プランを立て、実行する取り組みだ。

■資金調達から設計、業者への依頼も生徒だけで

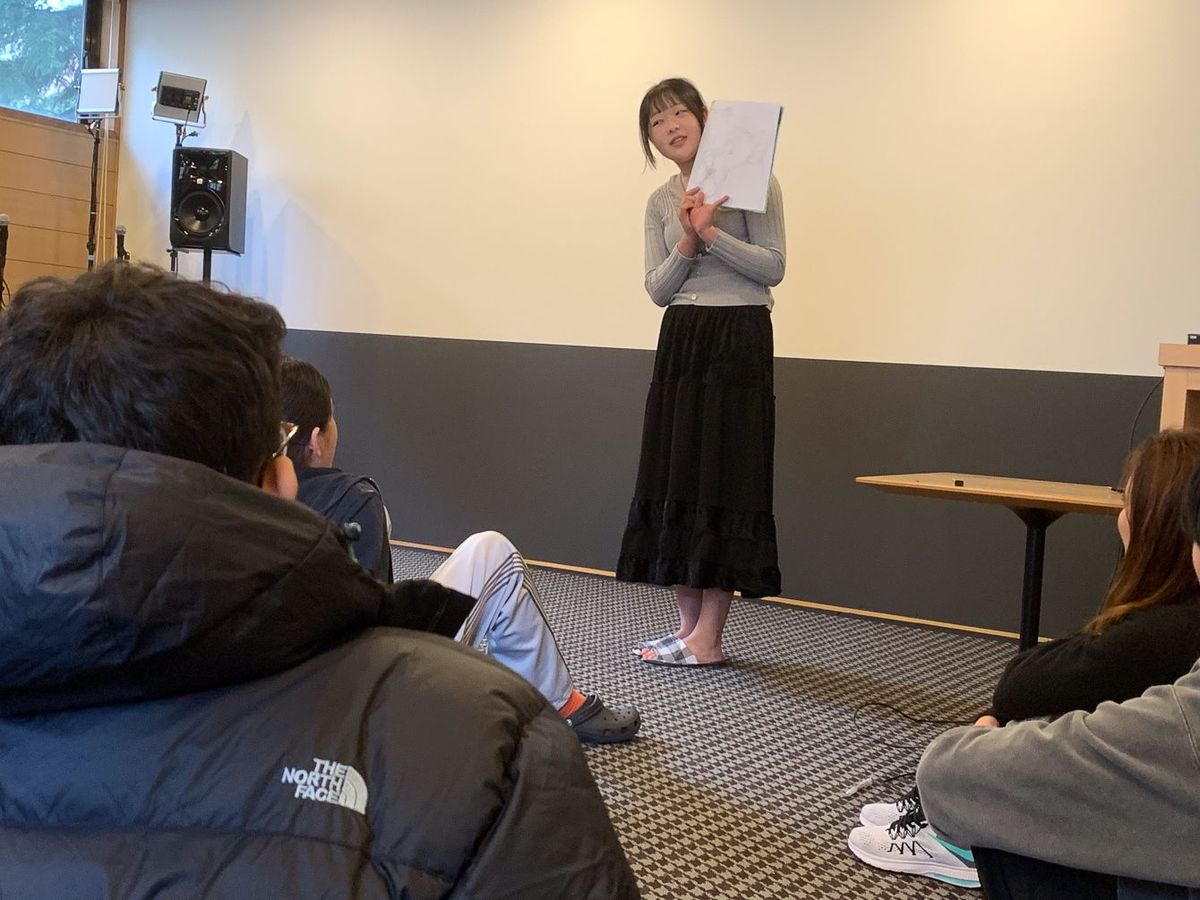

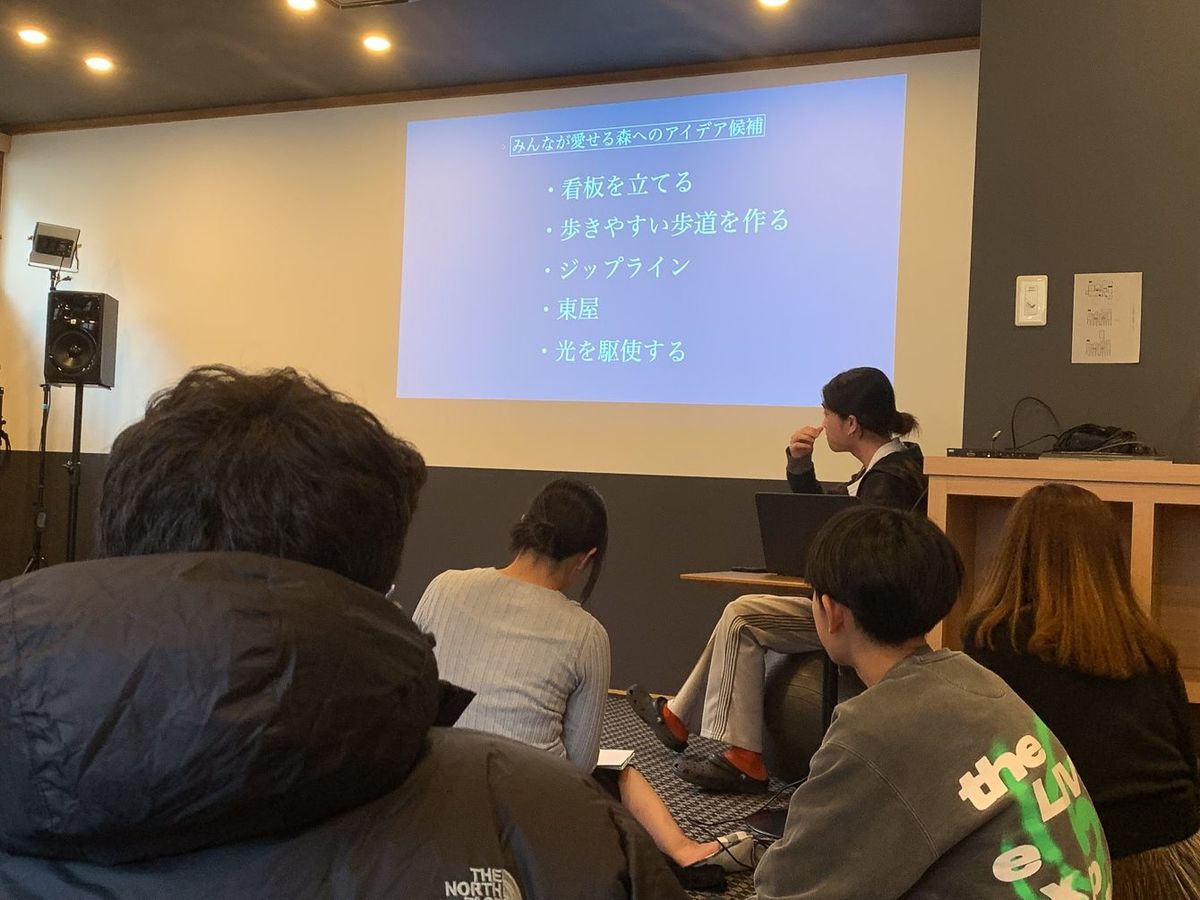

プロジェクト1日目は、インフィニティの森に新たに何を作るかを生徒たちが個人で考えて、発表を行った。

聞けば、昨年は生徒たちがクラウドファンディングを実施して、資金を調達して、ログハウスを作ったという。クラウドファンディングでは、115人の支援者から約130万円の援助が集まり、自分たちでログハウスの設計、木材の切り倒し、運搬、加工業者への依頼などすべてを行って建てたというから驚きだ。

当校ではこのように多様な取り組みが行われているが、それぞれがどんなコアマインドとコアスキルに結びつくかをチューターが示していく。

森プロジェクトは、「ビジョン構築力につながります。また、自分が何をしたいのかを追究する姿勢の中では、自己理解力が育まれます。こだわり抜いて、プレゼンをしたり実際に作り上げたりすることは自己成長につながっていきます」とチューターは言う。

こうした導きや解説を基にしながら、生徒たちは森に何を作るのかを検討し、自分の活動を価値づけていた。

■一方通行にならない教育が徹底されている

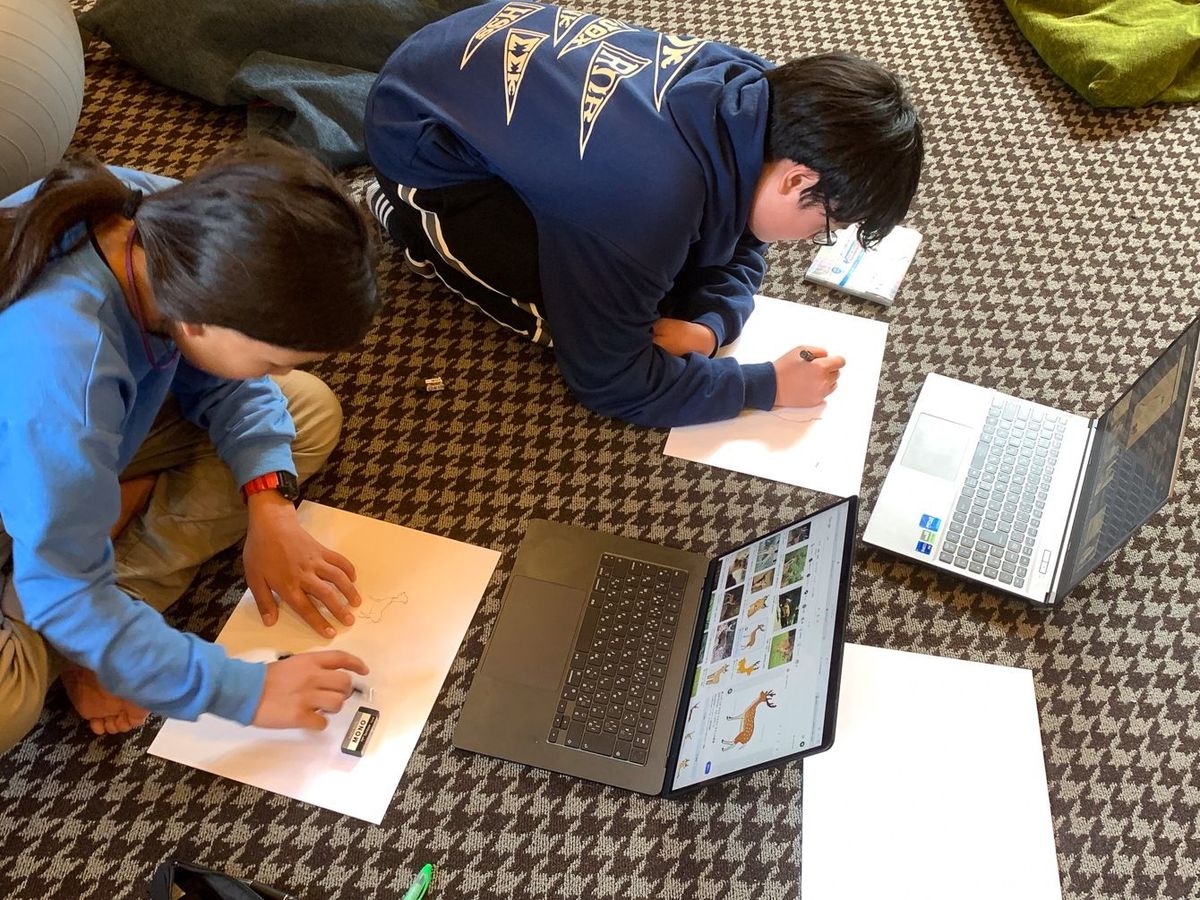

森プロジェクトはそれぞれが進めやすいスタイルで(カーペットの上でゴロゴロしたり、外のベンチに座ったりする子もいた)、パソコンや紙などを使いさまざまに企画を練っていた。インフニティ国際学院ではセルフポートレート(学習スタイル診断)を生徒もチューターも全員が受講する。学びやすい環境やスタイルは人それぞれ異なることを全員が理解し、さらに自身の特性も踏まえた上で学びを深めていく。

学習スタイル診断とは、人は全員異なる学習スタイルを持っていて、自分に合った方法を知ることで、学習や仕事でよりパフォーマンスを発揮していくことができるという考えをベースにしたアセスメントだ。自身の「気質」「優位感覚」「環境」「興味・関心」「才能(得意分野)」を知り、自分らしい学び方を見つけるサポートを行う。日本を見渡すと、子どもたちの特性を活かした学びの重要性に気づきはじめている教員は少しずつ増えてきているものの、全校で取り組めている学校はまだまだ少ない。

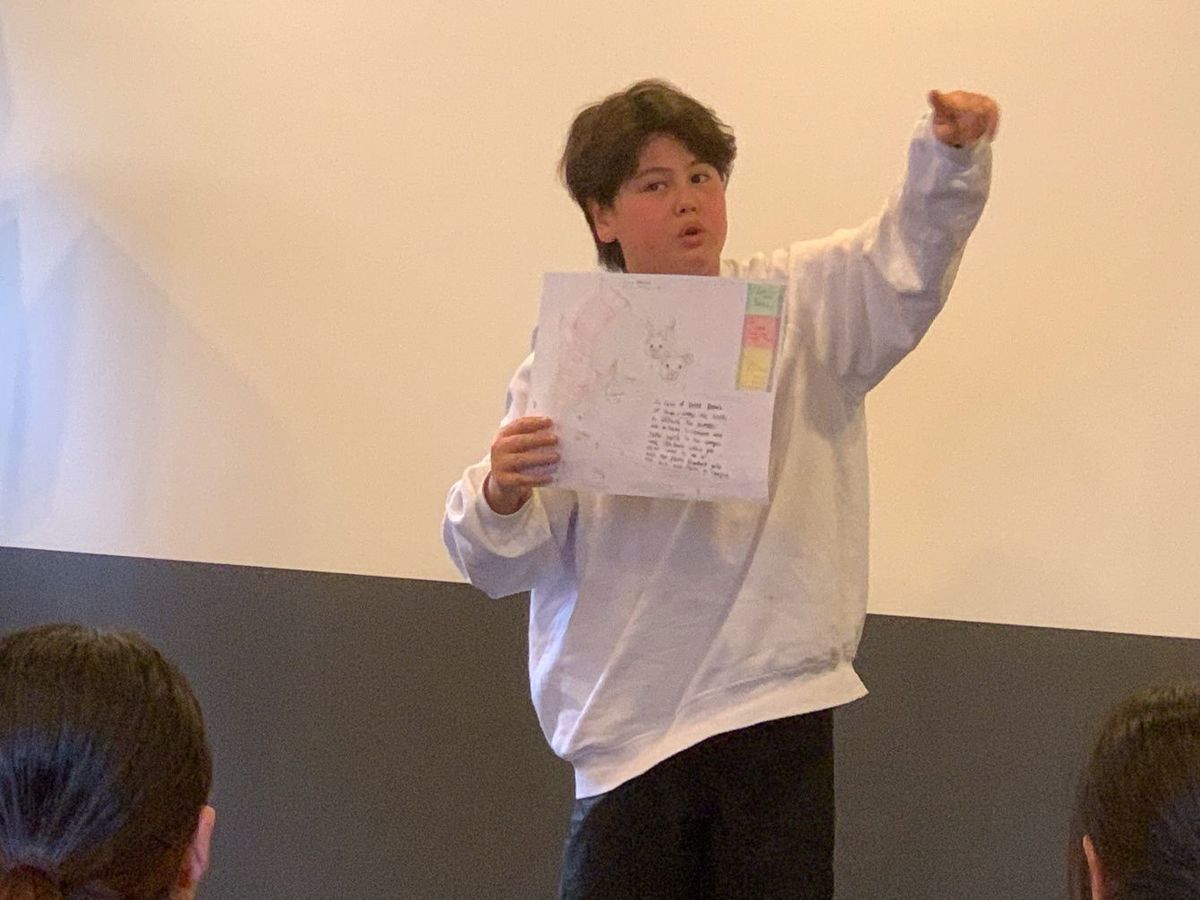

発表も多様なスタイルで行われた。パワーポイントを駆使してビジネスパーソン顔負けのプレゼンテーションをする生徒もいれば、体と言葉のみで表現する子もいる。さらには、CG画像を作っている子までいた。

■「お金を稼ぐだけでは嫌だな…」ビジネスを学ぶ場も

プレゼンテーションの内容も、「人間は自然を破壊し続けてきた歴史がある。その反省を踏まえて、私たちの森では調和を大事にしたい」と思いを語る子もいれば、「現代人には休息が足りない。森を本当の意味で休める場所にしたい」と社会的背景からコンセプトを説明する生徒もいた。

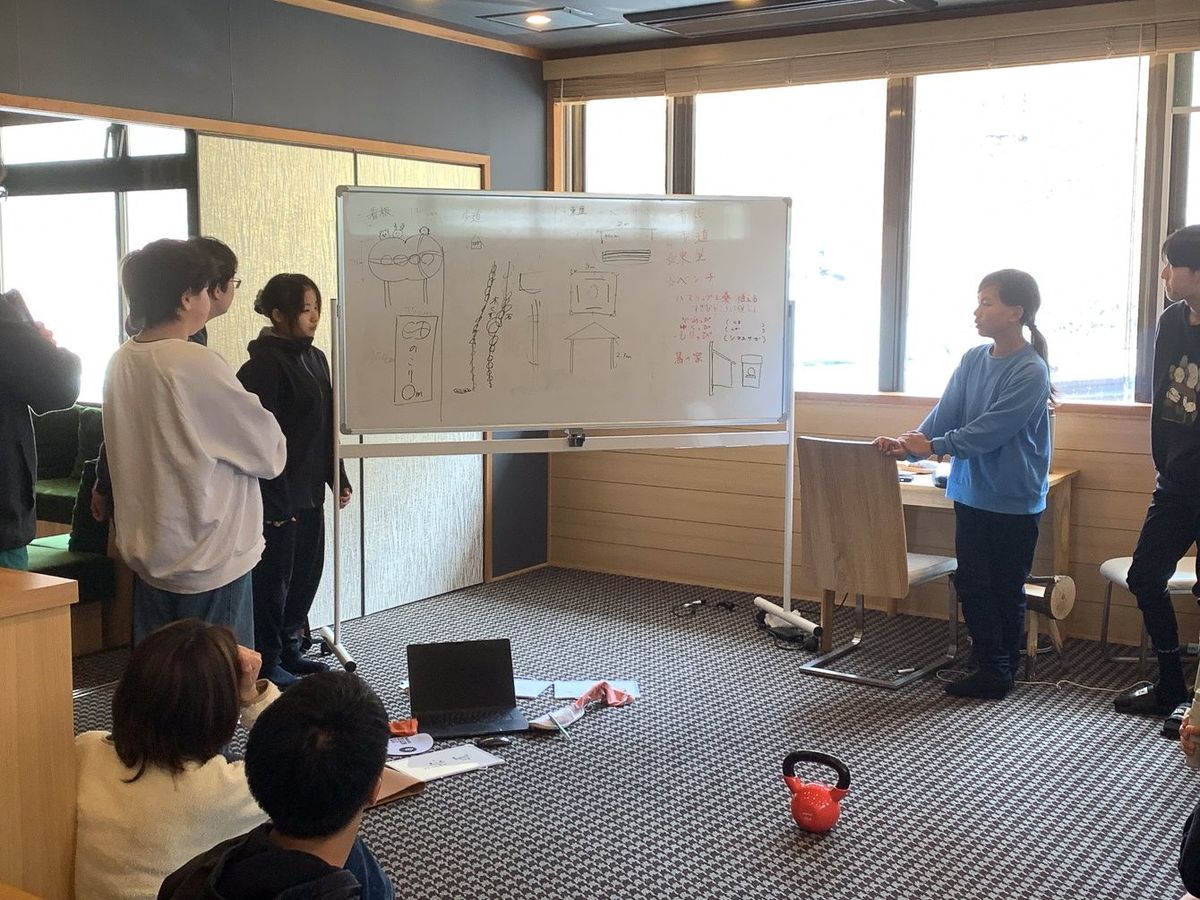

翌日は、「上川町でのビジネスチーム」と「森のものづくりチーム」に分かれて、企画を検討。「チームワークやコミュニケーション力、リーダーシップといったコアスキルにつながる機会となる」とチューターから説明を受ける。

ビジネスチームでは「何を目的にして、事業を行うか」、そもそもの前提から対話が重ねられていた。チューターは生徒たちに対話をしながら寄り添う。

チューター「もちろん。何を目的にしたい?」

生徒A「……」

チューター「例えば、お金をめちゃくちゃ稼ぐということも目的になりうるよ」

生徒B「お金を稼ぐだけでは嫌だな。なんなら、稼いだお金は寄付してもいいくらい」

生徒A「ビジネスにする時にはいくつか目的がありそうだよね。例えば、『誰かの課題を解決すること』とか、『便利にするなど、誰かの生活をより良くすること』とか」

■「自分は社会にどんなインパクトを起こしたいのか」

こうした対話を重ねていく中で、生徒たちは「社会にある商品・サービスはどのような背景で生まれているのか」「今本質的に求められている事業とはどういったものなのか」という社会への眼差しを持ち、そして、「自分は社会に対してどんなインパクトを起こしたいと思っているのか」という自己理解を深めていった。

発表では、「上川町のためにビジネスを立ち上げたいと同時に、自分たちの自己成長を促せる事業にしたいと考えた」「僕らの一番の課題は、上川町についてまだまだ知らないことがたくさんあること。まずは町に出てもっとたくさんのことを知らなければいけない」といった気づきがシェアされた。

かたや、森のものづくりチームはホワイトボードを使い、昨日の個々の発表をベースにインフィニティの森に制作するアイテムをどんどん書き連ねていった。発表では、看板や東屋の設置、歩道づくり、キャラクター作りを進めたいといったアイデアが伝えられた。ちなみに、キャラクターにアイヌ語をベースにした命名がなされており、生徒たちが学んでいるさまざまな知識を活かしながら探究をしているのだ、と感じとることができた。

■海外への大学進学や、お笑い芸人になった子も

インフィニティ国際学院では、自分の頭で考えて自分で挑戦できる力を育てていくことを重視する。それはつまり、「自分の人生のハンドルを自分で握る能力です」と大谷さんは語る。その結果、世界へ変化を起こす人材へと育っていく。

旅を重ねてたくましく成長した卒業生は、どういったところへと羽ばたいていくのだろう。

「自分の人生を自分で考えて巣立っていきます。偏差値を示して『この学校はきみに合っている』といった進路指導は一切しません。結果的に、海外の有名大学に進学した卒業生もいれば、お笑い芸人になった子もいます。大学進学は長い人生のプロセスの一つにすぎません。当事者として自己決定する力が備わっていれば、その都度、自分でいくらでも道を切り開いていくことはできます」(大谷さん)

学院としての「世界で学ぶ」DNAを軸にしながら、目の前の生徒に合わせて、変容し続けていく学校。それがインフィニティ国際学院だ。

そして、生徒が学びを作り、生徒が学校を作る。そんな子どもたちのたくましいエネルギーがこの学院にはあった。

■小中高一貫という「同質性の高い集団」に飽きた

高校3年生たつおさん(仮名)

――インフィニティ国際学院に入学したきっかけを教えてください。

母が偶然SNSで見つけて、僕に紹介しました。当時は小学校から高校まで一貫の学校に通っていて、小中の9年間を過ごして、同質性の高い集団に飽きてきた時期でした。また、「学校はもっとこうあるべきだ」という思いも持っていて、生徒会に入りましたが、実際のところ生徒から学校を変えることはほぼ不可能だという虚しさを抱いているタイミングでもあったんです。

勉強はするけれど大人に対して反抗的な態度をとっていた僕の姿を見て、母は「生徒と一緒に学校を作っていこう」というスタンスのこの学校が合っているのではないかと思ったのではないでしょうか。

――この学校に入り、どんな成長がありましたか。

一般的な表現だと思いながらも、「視野が広がった」と間違いなく感じています。普通の学校の中で教わる世界はものすごく狭いものなのに、教え続けられることによって、「これが世界のすべてだ」と思い込んでしまう。この学校では、自分とまったく違うバックグラウンドを生きてきた仲間たちに出会えたし、世界に出て自分には想像もできなかった人たちにも会うことができました。

■「大学に行かない人生」を実際に知っている強さ

「多様な生き方がある」ことを知識として知ることはできますが、それをリアリティをもって感じられるのはこの学校の強みです。例えば、進学校に通っている高校生でも「大学進学が全てではない」という考えを持っている人はいっぱいいると思うんです。だけど、「実際にあなたの周りで大学進学をしないで幸せな人はいますか」と問われた時に、おそらく答えに詰まる。

でも、僕は「大学を出ていないけれど、こんな場所で英語を教えて、すごく幸せに生きている人がいるよ」とか「この人は高校に行っていないけれど、こんなにすごいことをしたんだ」と実感値をもって語れます。だから、学歴がすべてではないと自信を持って思えるのです。

また、普通の学校での学びは筋トレに近いと感じています。ひたすら練習で実践がない。自分が培ってきた論理的思考や批判的思考、コミュニケーション力などを実践する場を与えてくれているのがこの学校です。

――この学校で3年目を迎え、どんな思いを抱いていますか。

僕にとって、今の社会で生き抜く方法以上に、それを超えた本質を教えてくれる場所でした。「どうやったら幸せになれるのだろう」「幸せって何だろう」、そんなことを考えられる学校なんです。

大人でも、「本当に自分がやりたかったことはこれなのか」「自分が生きたかった人生はこの人生なのか」と迷うことがあると思います。この学校では、中高時代からそんな問いがずっと自分に突きつけられているような気がします。

■「コスパ重視」の人生観が変わった

おそらく僕は、この学校に来ていなくても、親と同様に今の時代を生き抜くことはできたと思うんです。だけど、生き抜いた先に幸せがあったかといわれたら、多分幸せではなかったと思う。この学校で自分の人生の価値観や行動指針を一から見直しました。それが自分としては、インフィニティ国際学院に入って一番よかったことです。

――広い世界を見ていく学びを通して、なぜ自分の内側(幸せ)へと目が向いていったのでしょう。

世界を知り、その捉え方が変わってきたからこそ、自分の見え方も変わったのだと思います。以前の僕には、自分がどれぐらいラクをしながら成績が取れるかといったコストパフォーマンスを軸に人生を考えているようなところがありました。「自分自身の幸せ」や「どれくらい自分らしくいられているか」についてはまったく価値を置いていなかったんです。そういう意味で、僕はすごく満たされているとも思っていました。

しかし、この学校に来てから、自分が大事にしたい価値は「コストパフォーマンスではない」と思うようになったんです。僕が大事にしたいのは、「周りに対して自分はどれほど自分らしさを出せているのか」「周りの人は本当の自分のことを知っているのか」「本音でどのくらいその人に話せるのか」、そういったこと。これらが自分にとっての幸せの指標に大きくつながっているのだと実感するようになっていきました。

すると、「あれ? 自分は全然満たされていない」ということに気付いたんです。そこから、自分自身に矢印が向き始めました。

■今では一生懸命わかり合おうとするように

昔の自分だったら、「この人とわかり合うにはものすごく時間がかかる」と思ったら、コストがかかり過ぎて赤字なので見切りをつけて、コミュニケーションを避けていたと思うんです。しかし、今の自分の関係性は論理的ではありません。赤字ばかり出している状況だと思うけれど、昔の自分よりも、今の自分のほうがずっと満足しているんです。

――これからどのようなビジョンを持っていますか。

コンピューターサイエンスなどITの領域に進みたいと考えています。この学校に入る前は、技術や道具の使い方はわかっているのに、その道具をどう活かせばいいのかがわからない人が多いと感じてきました。ここでは逆に、「これを実現したい」という強い思いはあるけれど技術や道具がまだ備わっていなくて、実現したいことを伝えきれないというケースもあるのだと知りました。

だから僕は両方持っている人になりたいと思っています。ITの力も使いながら、自身が何かしたいと思った時に、すぐに行動できる実力を養っていきたいと思っています。

■東京に出てきても「狭さ」は解決できない

高校3年生かずきさん(仮名)

――インフィニティ国際学院に入学したきっかけを教えてください。

父が大谷さんの著書『世界で学べ 2030に生き残るために』(出版:サンルクス/発売:サンクチュアリ出版)を読んだことがこの学校を知ったきっかけでした。でも、最初は「なんだろう、この学校?」くらいで入学する気はありませんでした。僕が住んでいた地域は、「ほとんどの子がこの高校に行くものだ」と決まっているようなエリアで、僕はそれがすごく嫌だったんです。だから、「県外にいい高校はないか」という視点で探して、オープンキャンパスにも行きました。でも、どこもピンとくるところがなくて。

そもそも、「なぜ、僕はこの土地から出たいんだろう?」と考えた時に、感覚的に「狭い」と感じていることに気づいたんです。そうなると、「都心の学校に行けばいい」「東京に出ていけばいい」といった問題ではないと思いました。そして、改めてインフィニティ国際学院のホームページを見たら、「1年生と2年生は海外も含めてずっと転々としている」と書いてある。自分が行きたい高校はここなのかもしれないと思うようになりました

■「ぶっちゃけきついです!」

――この学校に入り、どんな成長がありましたか。

ここでの学びは、ぶっちゃけきついです! というのも、自分のキャパシティを嫌でも突きつけられるから。「ここまではできた」「ここからはできなかった」ということが明らかになります。ごまかしが効きません。一般的な学校では、学びが教室や校内に留まるので、「これができそうだ」と想像することはできても、実際に「自分には何ができるのか」「何ができないのか」はわからないと思うんです。

例えば、昨年の森プロジェクトでは、「目標金額100万円なんて本当に達成できるのか」「人からお預かりしたお金を有効に使えるのか」といった葛藤や苦労を経験しました。これは自分を一番大きく変えた体験だったと思います。

実際に自分自身を試して、できることを更新していくことがこの学校の学びの根幹だと思います。

この学校は、本当に「大変」です。でも、僕の中では大変の中には「すごく楽しい」という感情が含まれている。「大変」という漢字は、「大きく変わる」と書くんですよね。だから、「大変だな」と感じている時は、「自分が一番大きく変わっている時だ」とも思っているんです。

■全員が「なんだこいつ」と思っていたが…

――友人との関係について教えてください。

今では笑い話なんですが、最初の時、僕ら4期生は全員が全員に対して、「なんだこいつ」と思っていたらしいんです。もちろん、僕も思っていましたよ。色々な場所に行って研修を経験する中で、少しずつ各々の見方が変わっていきました。今では、みんなそれぞれ尊敬できるところがあると思っていて、「ここは弱いけれど、ここはとっても強い」と理解して、感じ合って、時には「◯◯だったらどう考える?」と話し合うこともあります。

そして、例えば「自分の意見がいえない」という、一見弱点に見えることも、「人の話をよく聞ける」「謙虚」「相手にちゃんと寄り添える心がある」などと言い換えられるのが、“インフィニティ生”です。だから、苦手なところを逆にその人の特徴として活かしていけないかと考えている。もともと持っている特性をさらに輝かせられるように、周りがサポートしていく関係性ができていると感じます。

――これからどのようなビジョンを持っていますか。

僕は「俺はこう思う!」と強く自分の思いを主張するよりも、誰かが「こう思う!」と言っていることを、「君はそう思うんだね。では、あなたはどう? それはこういうことじゃない?」と促したりサポートしたりする立場にやりがいを感じています。

■座学では得られない「自分の特性」を育てられる

西表島の研修では、“水ない、ガスない、電気ない、Wi-Fiない”というサバイバルな状況で10日間を高等部のメンバーで過ごすんです。昨年度の研修では、僕は2度目だったので、後輩に「火はこうつけるんだよ」「こういう組み方をするといいよ」といったことを教えて、サポートに立ち回ることが多かったんです。

その時に、人のために利他心を持って行動していると、自分のモチベーションになっているような感覚を抱くことに気付いたんです。そして、僕は「誰かが喜んでいる姿を見たいから頑張る」という、その感覚がすごく好きだとも思いました。

その経験から少しずつ、自分の生きていく軸を考えるようになり、最近、ビジョンを持っている人や何か目標に向かっている人をサポートすることが一番楽しいなということに気づきました。

今は大学選択を考えている真っ最中で。ぶっちゃけて言うと、まだまだ全然決められていません。でも、父親の影響でマーケティングや経営学に興味を持っています。父が、この商品・サービスで誰かがキラキラしている状態をイメージしながらビジネスをすると、ビジネス自体もよくなるし、自分の人間的成長にもつながるという話をよくしていたんです。

それが実現できれば、僕自身の特性である「誰かをサポートしたい」「もっとキラキラとした未来をその人が見られるように支援したい」という思いを通じて、地域に貢献できる方法も見つけられるかもしれません。そんな思いを大切にしながら、進路を選んでいきたいと思っています。

----------

教育ライター

全国約1000人以上の教員へのヒアリング経験をもとに、現在は教育現場のリアルな情報をわかりやすく伝える教育ライターとして活動。両親ともに教員という家庭に育ち、教育の道を志す。横浜国立大学大学院教育学研究科修了。中学校・高校の教員免許を取得。出版社勤務を経て、ベネッセコーポレーション教育研究開発センターにて学校教育情報誌を制作。その後、独立し、ライティングや編集業務を担う「レゾンクリエイト」を設立。青森県教育改革有識者会議広報戦略チーム。著書に、『SAPIXだから知っている算数のできる子が家でやっていること』、『SAPIXだから知っている頭のいい子が家でやっていること』、『公立中高一貫校選び 後悔しないための20のチェックポイント』などがある。

----------

(教育ライター 佐藤 智)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

松坂桃李主演、日曜劇場「御上先生」 撮影現場の雰囲気、理想の教育環境について語った【インタビュー】

エンタメOVO / 2025年1月19日 12時0分

-

松坂桃李、父親として見つめる未来 “官僚教師”役に挑む日曜劇場「御上先生」に込めた思い

シネマトゥデイ 映画情報 / 2025年1月19日 12時0分

-

『御上先生』主演・松坂桃李、父となって考える日本教育の未来とは?

クランクイン! / 2025年1月19日 12時0分

-

~阪神・淡路大震災から30年~ 震災の教訓を次世代に繋げ!

共同通信PRワイヤー / 2025年1月17日 10時0分

-

だから「言われたことしかできない子」が増える…「授業内容と寮生活を子供が選ぶ」カルスト台地に立つ学校の全貌

プレジデントオンライン / 2025年1月14日 17時15分

ランキング

-

1リスクゼロの預金で稼ぐ方法は?「定期金利2%」に備える3つの戦略を、人気FPが指南する

日刊SPA! / 2025年2月8日 8時46分

-

2八潮市のような場所は全国にいくつかある…東大教授が指摘する「下水管腐食」が起きる3つの新たな要因

プレジデントオンライン / 2025年2月8日 9時15分

-

3ゴミ屋敷から発見した「230万円で売れた“真っ黒のモノ”」の正体は…ゴミ清掃員芸人が語る「衝撃的なゴミ屋敷」の実態

日刊SPA! / 2025年2月8日 8時54分

-

4ののちゃん、髪引っ張られても撮影続行「再生数稼ぐ」「毒親」批判殺到。6歳児に“プロ子供”を大人がやらせる違和感

女子SPA! / 2025年2月8日 8時47分

-

5中国製AI「ディープシーク」は興味本位で使うとヤバイ? 政府も識者も“個人情報の扱い”に懸念

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月8日 9時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください