お腹にいる赤ちゃんは「耳で感動」している…養老孟司と久石譲が語る「モーツァルトは"胎教"にいい」説の答え

プレジデントオンライン / 2025年2月5日 8時15分

■モーツァルト効果の眉唾

【久石】実は、バッハやモーツァルトというのは結果的にそういう音楽をつくっているんです。

【養老】そうそう、単に結果的にそうなっているだけなんだ。最近、「モーツァルトを聴くと頭がよくなる」とか言うでしょう? モーツァルトがそんなことを考えてつくっていたか、というんです。たまたまモーツァルトの音楽が持っている特徴のいくつかが、人間の脳にいい作用をもたらすらしい、というくらいのことしか言えるはずがないんです。

そもそも我々は、意識というものが何なのかもわかっていない。世の中の人はみんな、医学は自然科学だと信じているでしょう? 今の時代、かなりのことが科学的に判明していて説明できるようになったと思っていますけど、まったくそんなことはない。

たとえば、麻酔薬のような化学物質を人体に与えたら、なぜ意識がなくなるのか――。そんなことを説明できる医者はいません。もちろん麻酔薬の構造はよくわかっていますよ、ただし、それを投与したらなぜ意識がなくなるかという科学的な説明はできないんです。僕の後輩で中田くんという人が、意識の研究をやろうとした。学生の時に麻酔科の教授に「先生、麻酔をすると、どうして意識がなくなるんですか?」と訊いたら、教授が途端に機嫌が悪くなった、って(笑)。

■「意識」の科学的な定義はない

【養老】意識というものの科学的な定義がない。方程式はそこにない。だから、人体にある化学物質を与えたら、なぜ意識が消えるかという説明なんかできるはずがないんです。

ではどうして麻酔薬を使っているのかというと、今まで使った患者は、この程度の量使ってちゃんと意識が戻ったから大丈夫だ、という経験的な事実だけです。「戻らない人がいたらどうするんですか?」と訊かれたら、「それは特異体質ですからどうしようもありません」と答えるしかないんです。

だけど、患者さんや家族はそうは思っていない。麻酔薬を投与するというのはきちんと科学的にコントロールされて、何か理屈にあったことをしているに違いないと思っているでしょう?

【久石】ええ、当然、根拠のあることを説明してもらえるものだと思っていますよね(笑)。

【養老】ウソっぱちなんですよ。

「モーツァルトは胎教にいい」とかいうのも同じこと。胎児はお腹の中で母親の音を聴いています。これははっきりと科学的に証明されています。だけどそれは胎児がモーツァルトを聴いているということではなくて、お母さんがそれを聴くことで何か落ちついた気持ちになれる、それがおそらく胎児にも反映される、ただそれだけのことです。

■赤ちゃんは胎内で何を感じとっているのか

【養老】たとえば、胎児は生まれる前から母国語がわかっているといわれています。フランスで行われた実験ですが、生後まもない新生児にフランス語の録音テープを聴かせて、その反応のパターンを調べた。今度はそのテープを逆回しして聴かせたところ、全然反応しなかったという。同じことをロシア語でもやってみたところ、普通に流しても、逆回しをしても反応しない。子宮の中で聞こえている音は、僕らが普段聴いているようなこういう音の聴こえ方ではないだろうということで、高周波域をカットするフィルターを使って実験してみてもやっぱり結果は同じで、おそらくお母さんの胎内で母国語のイントネーションを聴いているんだろう、という話なんですね。

日立製作所が「光トポグラフィ」(近赤外光を用いた脳の計測装置)をつくった時に、新生児につけて、そういったことをいろいろ実験しています。

【久石】そうやって調べていったら、絶対音感のこともわかるでしょうね、言語野と聴覚野のしくみとか。面白そうですね。

■「聖母子を描いた絵画」の7割が子どもを左に抱いている

【養老】うん、絶対音感についてもいろいろ実験していると思いますよ。

今言った胎児の時から音が聴こえているというのは、お腹の中にいる時から赤ちゃんに物語を読んで聴かせていた場合、生まれてからも読み聴かせをすると赤ちゃんの心拍数が安定するといったことでもわかっています。

よくいわれるのは、お母さんの心音を聴いている、という話。聖母子を描いた絵画の7割が子どもを左に抱いているんですよ。左胸に子どもの頭が来るので、心音が聴こえやすいからじゃないかといいます。しかも右手が空きますから、作業をしやすい。人間が基本的に右利きなのはそのせいではないかという説もあります。そのへんは本当かウソか知らないけど。

【久石】なるほどね。

【養老】あるいは、不快感のようなものも伝わっている可能性はあります。それは聴こえているというより、母体の体液の変化でしょうけど。夫婦げんかをして、お母さんにアドレナリンが出る、それで血圧が上がる、といったことなんかがおそらく影響します。

ただ、それがいいか悪いかは知りませんよ。お腹にいた時から親がけんかばかりしていたから、お陰さまで耐性がつきました、という子になるかもしれないし(笑)。

やかましい所で育てたら、ノイズに対して強くなるのか、敏感になるのか、それもわからない。うるさい環境の方が落ちつくなあということもあるんじゃないですかね。

■香港からカナダに移住した人に爆売れしたテープ

【久石】香港の人がそうですからね。香港って街も騒がしいですけど、みんなよく喋ってとても賑やかな人たちです。香港が中国に返還されることになった時、有産知識階級の人たちの中には、中国共産党の仲間入りなんかごめんだといってカナダに移住した人が多かった。あの頃、カナダの中国人にもっとも売れたテープ、何だと思います?

香港のノイズですって(笑)。食べ物屋の音とか、街中の音、人々の話し声といったものが飛ぶように売れたそうです。香港から移住した中国人にとって、大自然に囲まれたカナダの異常な静けさが落ちつかなかったらしい。うるさくて耳が痛いんじゃなくて、静けさが耳に痛かったんですよ(笑)。

【養老】そういうこともある。だから、物事はどっちがいいとか悪いとか一概に言えないんです。だいたいどっちであっても人生は損得なしだ、というのが僕の意見ですけどね。

■朝起きて、食事前に「はい1曲できた」みたいな感じ

【久石】養老さんのお話で、モーツァルトが特別に情緒的な音楽というわけではないことがはっきりしてほっとしましたよ(笑)。

モーツァルトは多作の人でした。35歳の若さで亡くなっていますが、断片的なものも含めると700曲以上つくっているんです。バッハも作曲が早くて、朝起きて、食事前に「はい1曲できた」みたいな感じだったようです。

それは、安易につくっているということではないんです。非常にフォーマットが整っていて機能性に富んでいた音楽のつくり方だったから可能だった。ソナタ形式だったら「機能和声学」という楽曲をつくるところのよりどころがはっきりしているため、あとは技術的な必然性のもとに詰めていけばどんどんつくれた。機能的だったから多作が可能だったんです。

音楽は、やっぱりシステムづくりが肝心なんです。完璧なシステムをつくれれば、それだけバリエーション豊かに、たくさんの曲をつくり続けることができる。そういう意味での大量生産が可能になる。

モーツァルト自身は、当時としては、ちょっとアヴァンギャルドだった。「この調から、こんな和音を使うか?」みたいなことも書いていて、一時ウィーンの聴衆が離れてしまってなかなかコンサートを開けなくなったりもしています。ところが、もっと大きい視点からみると、非常にシステマティックな中で動いている音で、情緒的な共感といったものを求めるところでできてないんですよ。

■「最高のいい音楽」とは

【久石】フォーマットのできた音楽であればあるほど、音自体の持つ運動性が、すごく重要になってくるから、時間の上につくる構築物としては、非常に強固なものができる。そして、システムが強固であればあるほど、それ自体が独立したものとして存在するから、作家の強い意志を表現するとか、そういう問題ではなくなる。

僕は音楽というのは、つくった人間の強い意識というものから離れてくれることが、重要なことだと思っています。もちろん、「これは、俺の書いた曲!」というのを主張したい人は、それはそれで構わないですけど、僕自身はそうではありたくない。

一つの音をポンと時間軸上に置いた。そこからさまざまな有機的な結合をして、時間の中で音楽が構成されていく、その構築作業が始まった瞬間から、それは客観的なものとしてつくられるのが、最高のいい音楽だと僕は思います。もちろん、なかなかそううまくはいかないんですけれども。

そういうことでいえば、モーツァルトは、時間軸上で客観的に構築された傑作だからこそ、時代を超えて普遍的ないい音楽になりえたのではないかと僕は思っているんです。

■ドイツの哲学者が認めるのは、バッハからベートーヴェンまで

【養老】ずっと話を伺っていて思うのは、久石さん、建築家と話をされると非常によく通じるんじゃないかなということですね。

【久石】Th・W・アドルノという人の書いた『新音楽の哲学』という本があります。学生時代に読もうとしたんだけど、あまりに文章が難解で挫折して、今度こそと思って今読んでいるんです。アドルノはユダヤ系ドイツ人で、いかにもドイツ人らしい哲学的思考に照らして、いい音楽のあり方を書いているんです。

アドルノは「シェーンベルク」と「ストラヴィンスキー」を中心に書いているのですが、昔からドイツの哲学者が認める音楽は、バッハからベートーヴェンまでなんですよ。基本的なラインとして、そこまでしか認めない(笑)。なぜかというと、時間の中での構築物として論理性がはっきり分析できるから。そういう形できちんと論評できる、客観視できるようにつくられた音楽が、哲学に値する音楽ということになる――というわけです。

時代が下ってドヴォルザークあたりになると、そういう形式が少しゆるんでくる。もう少し情動というものを出すようになる分だけ、客体化できる要素が薄いといいましょうか。

【養老】そのあたりは我々の論文の書き方もよく似ています。

----------

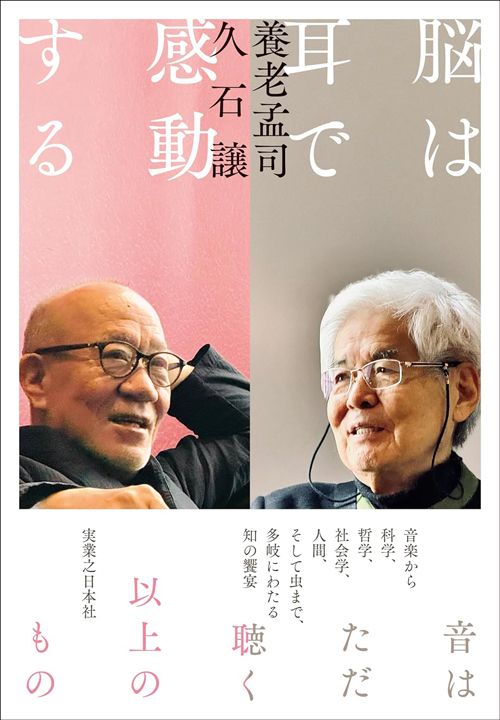

解剖学者、東京大学名誉教授

1937年、神奈川県鎌倉市生まれ。東京大学名誉教授。医学博士。解剖学者。東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。95年、東京大学医学部教授を退官後は、北里大学教授、大正大学客員教授を歴任。京都国際マンガミュージアム名誉館長。89年、『からだの見方』(筑摩書房)でサントリー学芸賞を受賞。著書に、毎日出版文化賞特別賞を受賞し、447万部のベストセラーとなった『バカの壁』(新潮新書)のほか、『唯脳論』(青土社・ちくま学芸文庫)、『超バカの壁』『「自分」の壁』『遺言。』(以上、新潮新書)、伊集院光との共著『世間とズレちゃうのはしょうがない』(PHP研究所)、『子どもが心配』(PHP研究所)、『こう考えると、うまくいく。~脳化社会の歩き方~』(扶桑社)など多数。

----------

----------

作曲家

現代音楽の作曲家として活動を開始し、音楽大学卒業後ミニマル・ミュージックに興味を持つ。近年はクラシック音楽の指揮者として国内外のオーケストラと共演。ドイツ・グラモフォンからリリースした「A Symphonic Celebration」は米国ビルボード2部門で1位を獲得した。2024年4月、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団Composer-in-Association就任。25年4月、日本センチュリー交響楽団音楽監督に就任予定。撮影=Nick Rutter

----------

(解剖学者、東京大学名誉教授 養老 孟司、作曲家 久石 譲)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

養老孟司さん『養老先生のお悩み相談ラジオ Ep40. 人生の先が見えすぎて辛いです』音声教養メディアVOOXにて、配信開始!

PR TIMES / 2025年1月23日 11時0分

-

日本人がここまで貧乏になったのは「田中角栄のせい」である…養老孟司が見抜いた"不景気の根本原因"

プレジデントオンライン / 2025年1月17日 17時15分

-

「お金は世間に必要なだけ回っていなければダメ」養老孟司がお坊さんに頼まれて払った"一生モノの買い物"

プレジデントオンライン / 2025年1月16日 17時15分

-

養老孟司さん『養老先生のお悩み相談ラジオ Ep39. 鏡に映った自分の姿を見るのが苦痛です』音声教養メディアVOOXにて、配信開始!

PR TIMES / 2025年1月16日 12時45分

-

養老孟司さん『養老先生のお悩み相談ラジオ Ep38. 読書時間がもっと欲しい』音声教養メディアVOOXにて、配信開始!

PR TIMES / 2025年1月9日 13時15分

ランキング

-

1「日本の下水道管」を劣化させている6つの要素 埼玉県八潮の事故はまったく他人事ではない

東洋経済オンライン / 2025年2月4日 8時0分

-

2スタバのソイミルク変更、2月15日から無料化へ。「超ありがてぇ」「大好き民歓喜」

東京バーゲンマニア / 2025年2月4日 13時55分

-

3「あれ?今日、オレだけ?」内定式で知った衝撃の事実 採用難が生む異常事態

まいどなニュース / 2025年2月5日 7時20分

-

424年10~12月期「中古パソコン」の平均販売価格、7四半期ぶり高水準…“中古スマホ価格は低迷”の理由

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2025年2月5日 7時15分

-

5福岡・佐賀の「西の都」を日本遺産「候補地域」に格下げ…文化庁、観光客周遊の取り組みなど評価低く

読売新聞 / 2025年2月4日 20時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください