今日も「妖怪ばぁば」に遭遇…40代娘が認知症の老母に出現する5つの人格パターンの"最悪人格"に怯えるワケ

プレジデントオンライン / 2025年2月1日 10時16分

■「妖怪ばぁば」現る

76歳から認知症の症状が出始めた母親を父親は懸命に介護していた。だが、老老介護の無理がたたり、しばしば意識消失するように。中部地方在住の田村千鶴さん(仮名・40代)たち姉妹は、以前より頻繁に実家に顔を出すようにしていた。

「2023年の夏が最も精神的に大変な時期でした。母は最低限の身の回りのことはできるため、尿便失禁や食事介助などの身体の直接介助は不要でしたが、不穏症状(認知症による周辺症状)により、家を出て数時間単位で帰って来ない、急に怒る、無視・不定愁訴、『妖怪ばぁば』などの症状が出ました。不穏の頓服薬は処方されても、症状が出ると飲ませることが難しく、落ち着くのを待つしかありませんでしたし、家を出た母を探しに行っても、追いかけると逃げてしまうため逆効果で、放っておくしかありませんでした……」

「妖怪ばぁば」とは、田村さんが名付けた母親に出現する5つの人格パターンの、最悪の人格だ。

「初めて『妖怪ばぁば』に会ったのは、2023年の夏の夜中です。帰省した私がトイレに行こうと思って電気をつけたら、母が上は肌着一枚、下はパンツ一枚で、なぜか腰は90度屈曲した状態で気配を殺して、脱衣所の壁にへばりついていました……」

母親のこんな姿を見たのは初めてだった田村さんは、一瞬「幽霊か? 妖怪か?」と自分の目を疑ったという。息もしていないのかと思うほど気配を殺していたため、咄嗟に

「お母さん⁈ わかる???」

と声をかけるが、反応がない。

「救急車を呼ばないと!」

半分本気で、半分は母親が何か反応してくれたらという期待を込めて叫ぶと、突然母親は、ものすごい剣幕で訳のわからないことを口走りながら怒鳴り散らし、そのままの格好で靴を履いて外に飛び出して行ってしまった。

「何度も経験してわかりましたが、こんな時は追いかけても絶対的に無駄で、むしろ逆効果でしかありません。格好は異常ですが放っておくしかなく、むしろ警察が保護してくれたらありがたいくらいです。滅多に人通りのない田舎の夜なので、たまたま母を見かけた人は怖いだろうなと思います」

その後も何度か田村さんは「妖怪ばぁば」に遭遇した。あるときは、田村さんが入浴中に突然電気を消され、真っ暗な中、浴室から出る羽目になった。またあるときは、寝ているときに布団を剥ぎ取られた。

田村さん曰く、「妖怪ばぁば」の時の母親は、田村さんを自分の娘だとわかっていないため、「他人が家の中にいる」と思い込み、追い出そうとして嫌がらせをしているらしい。田村さんが怒ったり騒いだりすると「妖怪ばぁば」の思うツボ。最悪の場合、外へ飛び出して行ってしまうので、田村さんは刺激しないようにひたすら耐えた。

「以前、母は2階の部屋で寝ていたため、不穏症状の時に階段から転落するんじゃないかと、帰省していない時も心配でした。この頃はまだデイサービスに行っていなかったため、母は常に家にいるか、家を出て身を隠しているような感じでしたが、食事も気分によって食べたり食べなかったり、入浴も拒否するなど、帰省の度に母の顔色を窺ってヒヤヒヤしていました」

■デイサービス利用開始

2023年9月。ついに母親のデイサービスが決まったが、母親が素直に行ってくれるとは思えない。そこでケアマネジャーの提案で、「ボランティアをお願いされたので手伝ってもらえないか?」という設定で、まずは週2回から通うことになった。

「母はもともと看護師なので、人のために何かするのは嫌いじゃありません。そして、まだ父が仕事をしていることもあって、母は自分を70代だと認識していません。私たちも『ボランティア始めるなんてすごいねー』と言って母の気持ちを持ち上げたりしました」

母親は、快諾ではなかったものの、無事通い始めた。時々「行きたくない」とか「休みたい」ということはあったが、送迎の車が来ると、すんなり乗り込んだ。

「母がデイサービスに行くようになって、すごく楽になりました。今まで帰省して家の掃除するにも、母の機嫌によってはできないこともありました。買い物に行くにしても、行ってもすぐに忘れてしまうので、何度も何度も『スーパー行こうか』と言ってくるんです。だから、平日の昼間に母がデイサービスに行くようになって本当に助かりました」

母親のデイサービス利用を決めたのは、退院後の父の負担を減らすためだった。

「でも、父には最初はそれが伝わらず、母は喜んでデイサービスに行ってると思っていました。外面の良い母は、送迎のお兄さんがくると笑顔で車に乗っていくからです。父の退院後、2024年から母のデイサービスは週4日に増やしましたが、だんだん父も、母が喜んで行っているわけではないことがわかってきて、『行ってくれてありがとう』と母に感謝してくれるようになりました」

■家出対策

2023年10月。母親が頻繁に家を飛び出して行き、長いときは4時間ほど戻ってこないため、田村さんは対策を考えた。

まず始めたのは、NTTドコモのサービスであるスマホの「イマドコサーチ」。キッズケータイやスマートフォンなどのGPS機能を使い、家族の居場所を探したり、見守ったりすることができるサービスだ。

このサービスは、一緒に買い物などに行ってはぐれた時などはよかったが、「妖怪ばぁば」の時などは、カバンやスマホを持って家を飛び出さないため、対策としては不十分だった。

次に考えたのは、「エアタグ」。これはApple社が開発した紛失防止タグで、財布やカバン、鍵などに付けておくと、スマホから位置情報を探索したり、アラーム音を鳴らしたりすることができる。田村さんは、財布などの貴重品が入った鞄を頻繁に失くすようになった母親のため、財布やカバンに取り付けた。

「デイサービスのお迎え前の母は、ソワソワして服装や持ち物を何度も確認するのですが、一度、鞄を失くして、私が探し回った結果、畑の中の木にぶら下がっていたことがあります。ソワソワして畑に行き、木にかけたまま忘れてきてしまったのだと思います」

不穏な時に家を飛び出してしまう徘徊対策には「iTSUMO(いつも)2」を導入。これは、専用カバーで普段履きの靴に取り付け、靴を履く振動を感知すると自動で位置検索を開始し、メールで知らせるほか、スマホで位置情報を得ることができる。

田村さんがケアマネに確認すると、月額料金はかかるが、介護保険が適応されるため、通常の10分の1ほどの費用で導入できることがわかった。

「実家は雪が多い地域で、専用の靴は注文から数カ月かかると言われたので、市販の雪用ブーツに取り付けてもらいました。ブーツの靴紐の部分に付けられた黒いケースの中にこのGPSが入っています。今まで履いていた靴は全て処分して、これしか履かないように工夫しました」

この装置は、充電は必要だが、充電が何%まで減ったらメールで知らせる設定が可能。父親はもしものことを考えて3日に一回充電している。

「IDとパスワードを共有すれば、遠方に住んでいる私や姉でも母の居場所が分かります。リアルタイムで複数人が閲覧することはできませんが、写メを撮ってLINEなどで共有すれば問題はありません。以前、伯母(母の姉)が母の家に来るというときに、なぜか母が伯母の家まで歩いて迎えに行ってしまい、かなり遠い上にあまり行かないところのため道に迷ってしまったのですが、その時はすごく役に立ちました」

田村さんは、万が一「iTSUMO」の充電がなくなった時に備え、もう片足にはエアタグを入れることにした。

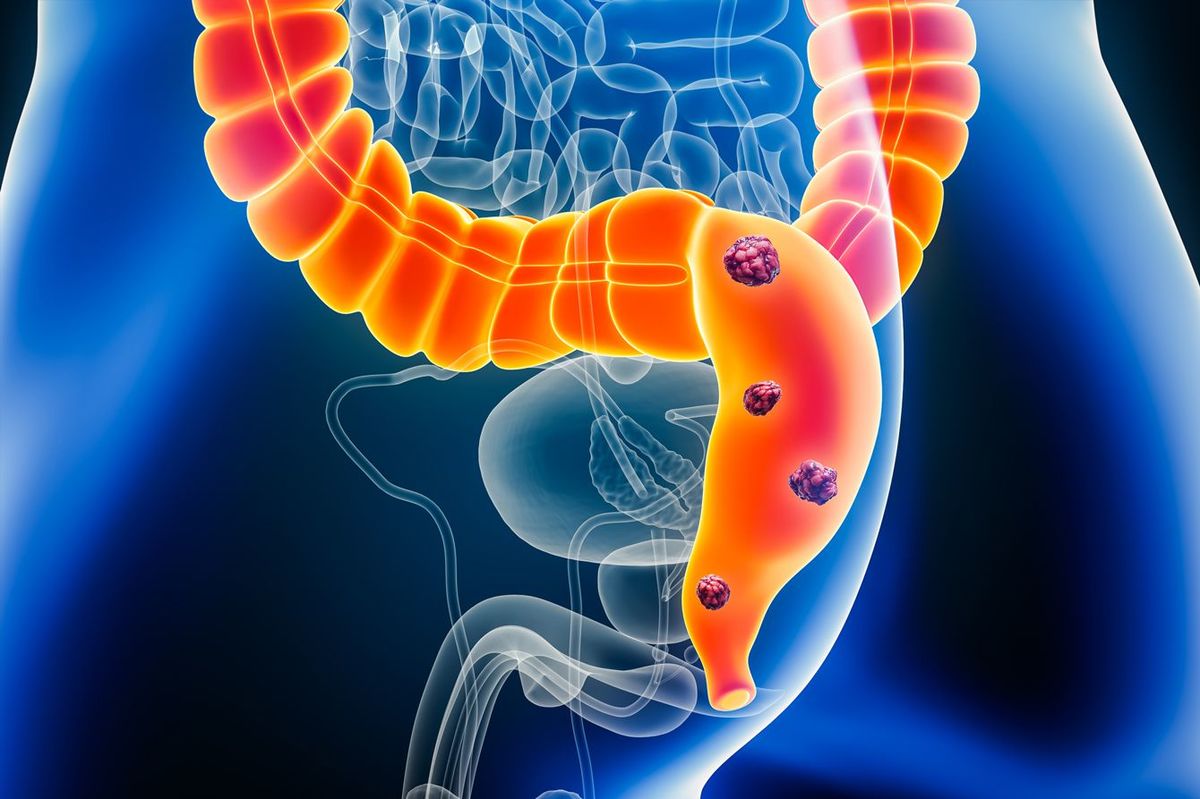

■父親が大腸がんに

2024年4月。76歳になった父親が人間ドックで血便を指摘され、専門病院で内視鏡を実施。すると複数のポリープとともに大腸がんが見つかる。

姉妹で話し合った結果、自身の体調不良から、仕事を1年間休職していた田村さんが父親に付き添うことになった。

内科医によると、「恐らくステージは低く、抗がん剤も人工肛門も必要ない。ただ開腹は必須なので、入院と手術は必要。手術してみないとステージが分からないから、場合によって継続した治療が必要な可能性はある」とのことだった。

5月に入り、父親は10日間、手術入院することが決まった。

その間、姉妹たちが交代で母の面倒を見ることになったが、どうしても1日分の夜間のみ、誰も対応できないことが発覚。ケアマネジャーに相談すると、ショートステイを勧められた。

「実は以前から、父の精神状態を心配したケアマネさんに、ショートステイを勧められていました。でも母は認知症の自覚はなく、1人で生活できていると思っている。自分が知らない環境に置かれることに不安を感じてしまう。しかもショートステイは基本的に1カ月前には申し込まないといけないとのことで、踏ん切りがつきませんでした」

しかし、たまたま空きがあり、無事利用することができた。母親は施設内で夜間徘徊といった軽いトラブルを起こしたようだが、今後は父親のレスパイトケアのためにも、月一回はショートステイを利用しようということになった。

ところが6月。病理診断の結果、父親の大腸がんはリンパに転移していることが発覚し、ステージ3と診断。遠隔転移している可能性があるため、主治医は補助化学療法の治療を提案した。

「補助化学療法は、遠隔転移が起きる前に抗がん剤で叩くという治療法ですが、副作用のリスクが高く、特に父は心機能も肺機能も弱いので、よりリスクが上がります。父は76歳ですし、無症状でADL(Activities of Daily Living:日常生活を送るために最低限必要な基本的な動作を指し、高齢者や障害者の身体能力や日常生活レベルを評価するための指標)も自立しており、認知症の母の介護もあることを考えると、治療しないという選択肢もありというお話でした」

補助化学療法の治療を受けると、副作用により入退院の繰り返しになる可能性が高い。田村さんたち姉妹は、父親が補助化学療法の治療を受けるなら、帰省する回数を増やすなどして両親をケアしていくつもりでいた。だが父親は、補助化学療法の治療をしないという決断をした。息子に継がせた会社を手伝うことが生きがいになっている父親は、今の生活を続けたいという気持ちが勝ったのだ。

父親が退院した後は、少しでも父親が1人の時間が持てるように、母親の平日のデイサービスをショートステイと同じ施設に変更し、父親の仕事が休みである土曜日もデイサービスを利用することに。その後さらに、母親の介護度では介護サービスの支給限度額内におさめようとすると週4日が限界だが、実費でもう一日追加することにした。

■施設に入れるタイミング

2023年の夏まで月1回2〜4日ほどの帰省だった田村さんは、父親の意識消失とがんの問題が解決するまで、月1回1週間ほどに帰省期間を延ばしていた。

現在は再び月1回2〜4日ほどの期間に戻し、遠距離介護を続けている。実家まで通う交通費は自腹だが、介護費用は父親が出している。

「父が補助化学療法の治療をしないという決断をしてくれたおかげで、私たちの帰省も短くて済んでいます。もし治療を受けていたら、年齢の割に体力が余りある母に父は太刀打ちできず、父の介護が始まっていたかもしれません」

2024年7月に母親は要介護2と判定された。

「月1回の帰省の時は、絶対に一品は母が好きな料理を作って、少しでも『美味しい』と言ってくれたり、いつもより食べる量が多かったりするだけで、うれしいし安心します。父に対しては、同居して支援できない分、妹と相談して、父が行きたいところに連れて行ってあげたり、父ではできない料理を作ってあげるなど、少しでも楽にしてあげられる方法を探したり、気持ちが軽くなる工夫をすることが私のやりがいになっています」

とはいえ、仲が良い家族でも、長く介護していればうまくいく時ばかりではない。

「老老介護に対する愚痴を言ったり、『認知症を理解している』と言う割に無理解な言動をしたりする父にモヤっと感じる時はあります。また、母が下着姿で徘徊したり外で排便したり、渋柿を皮ごと生で食べるなど、動物のようになっていく姿を見るのもつらいです。心機能も肺機能も悪い父が万が一の時は、母では父を救命できないため、『認知症の妻を看取るまで生きる』と覚悟をしている父が母と無理心中するのではないかという不安もあります」

そんな遠距離介護のつらさや苦しさは、ブログで吐き出し、思考や気持ちを整理することで乗り越えてきたという。

「面白く書こうと思うと思考の転換や自分を客観的に見られるようになりますし、同じ境遇の方から共感のコメントをいただけると、すごく励みになります」

田村さんと姉は実家から2〜3時間のところで暮らしているが、兄と妹は実家の近くに住んでいる。

「介護が始まった当初は、私が看護師だからなのか、姉や妹には家庭があるからなのか、介護に向き合う温度差を感じて悩むこともありました。でも心理学者アドラーの著書『嫌われる勇気』を読んで、相手からの承認や見返りを求めず、自己満足で満たされる思考に変化しました。ほとんど私が実家の作り置き料理や荷物の断捨離などをやっていますが、『自分がやりたいことをやる』と決めて、『他人は他人』だと思うようにしてからは、きょうだいにそれを求めようとは思わないようにしています。あくまでも、『自分がやりたいことをやっている』と思うことで、変なイザコザが起こらず、協力関係を築けるようになりました。兄に関しては、現状を理解しないまま父を責めるので、今は逆に関わってほしくないと感じています」

それでもモヤモヤしてしまった時は、何も考えなくてもいいように、ガムシャラに掃除や料理などに没頭。疲れた時は、1人の時間を作ってゆっくりとコーヒーを飲みながらリラックスすることを心がけている。

田村さんはこの先、父親が要介護状態になるか、母親が要介護3以上になったら、施設を考えているという。現状、田村さんの両親の介護は、兄以外の姉妹で行っており、兄以外の姉妹で話し合い済みだ。

これからも田村家は、温厚で人当たりの良い姉、看護師で知識が多くしっかり者の田村さん、実家近くに住み万が一の時は駆けつける役割の妹と、協力しながら介護をしていくのだろう。だが、今は認知症でも夫婦で入所できる高齢者施設も増えている。自身の健康やお金を優先し、しかるべき時が来たら躊躇なくプロの手や施設を頼ってほしい。

----------

ノンフィクションライター・グラフィックデザイナー

愛知県出身。印刷会社や広告代理店でグラフィックデザイナー、アートディレクターなどを務め、2015年に独立。グルメ・イベント記事や、葬儀・お墓・介護など終活に関する連載の執筆のほか、パンフレットやガイドブックなどの企画編集、グラフィックデザイン、イラスト制作などを行う。主な執筆媒体は、東洋経済オンライン「子育てと介護 ダブルケアの現実」、毎日新聞出版『サンデー毎日「完璧な終活」』、産経新聞出版『終活読本ソナエ』、日経BP 日経ARIA「今から始める『親』のこと」、朝日新聞出版『AERA.』、鎌倉新書『月刊「仏事」』、高齢者住宅新聞社『エルダリープレス』、インプレス「シニアガイド」など。2023年12月に『毒母は連鎖する〜子どもを「所有物扱い」する母親たち〜』(光文社新書)刊行。

----------

(ノンフィクションライター・グラフィックデザイナー 旦木 瑞穂)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ユニクロとスーパーを目の敵にする意外な事情…老父が老老介護する認知症母から受ける「妄想攻撃の破壊力」

プレジデントオンライン / 2025年2月1日 10時15分

-

【高齢父の認知症】老々介護の現実…1年半、在宅介護を続けていた母の変化

HALMEK up / 2025年1月31日 10時1分

-

靴下真っ黒で徘徊…87歳老母が冷凍庫に隠していた「うなぎパック50個」の賞味期限を知った50代娘の切なさ

プレジデントオンライン / 2025年1月15日 10時15分

-

「開けた瞬間…ニオイと見た目に衝撃」炊飯器で水に浸した米を腐らせた70代認知症母が洗濯機も使えなくなった

プレジデントオンライン / 2025年1月11日 10時15分

-

尿パックの管が外れてグショ濡れ、枕元に便の塊…壁を茶色に汚した老義母を巡り長男嫁が夫に吐き捨てた台詞【2024下半期BEST5】

プレジデントオンライン / 2025年1月5日 7時15分

ランキング

-

1「ここまでやる?」「無修正とは」 タイトル通り過激だった深夜放送の実写化ドラマ

マグミクス / 2025年1月31日 21時25分

-

2もうすぐ節分だけど…5歳以下の子どもに「豆」はNG! 食べさせると危険な理由とは

オトナンサー / 2025年1月31日 20時10分

-

3エイベックス会長・松浦勝人氏、マスコミに対し怒りあらわに。「特に文春新潮」「俺も徹底的にやるぜ」

オールアバウト / 2025年1月31日 11時55分

-

4一般車に紛れる「覆面パトカー」 どう見分ける? 「クラウン」以外にも特徴あり! 「動き方」や「ナンバー」もポイント? “最大の違い”は「不自然な真面目さ」か

くるまのニュース / 2025年2月1日 7時10分

-

5「お店からの評価はガタ落ち」20代のスナックママが伝えたい、“夜のお店”で「値切り交渉」をするべきではない3つの理由

日刊SPA! / 2025年1月31日 15時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください