日本美術史最大の謎「写楽」とは誰だったのか…わずか10カ月で約140作を残し忽然と消えた天才浮世絵師の正体

プレジデントオンライン / 2025年2月2日 10時45分

■江戸時代に「浮世絵」が大流行したワケ

喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎。いわずと知れた世界的に評価が高い浮世絵画家たちである。

これら3人が全員、NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の主人公、蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)と深い関係があり、それどころか蔦重に見出されなければ世に出ておらず、蔦重がプロデュースしなければ、著名な作品群は生まれなかった――。そう書けば、「メディア王」と讃えられた蔦重の能力の高さが伝わるだろう。

浮世絵には肉筆画と木版画があるが、私たちが一般に「浮世絵」と認識しているのは木版画で、なかでも多色摺りの「錦絵」と呼ばれるジャンルである。

明和年間(1764~72)のころ、俳諧人をはじめ裕福な趣味人のあいだで絵暦の交換会が流行し、彼らはカネに糸目をつけず、多色刷りによる華美な木版画を求めた。こうした要請に、7色、8色と摺り合わせた「錦」を思わせる色鮮やかな絵で応えたのが鈴木春信で、最初の錦絵は春信の手で、明和2年(1765)ごろの絵暦交換会に合わせて描かれた。

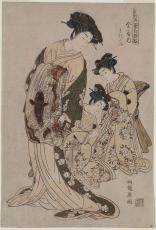

続いて、春信の影響を受けた美人画の磯田湖龍斎(こりゅうさい)が、当世風の着物に身をつつみ、流行りの髪型で飾った吉原の花魁を描いた「雛形若菜初模様」を描き、錦絵による美人画が流行する端緒となった。

「べらぼう」の第4回「『雛形若菜』の甘い罠」(1月26日放送)では、蔦重がその制作に勤しむ姿が描かれた。実際、安永4年(1775)から約140点が出版されたこの連作錦絵のうち10点以上には、蔦重の屋号「耕書堂」の印があり、出版に蔦重が関わって奔走したことがわかる。

■「美人画の天才」はこうして生まれた

さて、美人画の世界では、続いて活躍した鳥居清長をはさんで喜多川歌麿が登場する。歌麿はキャリア初期には、狂歌を集めた狂歌本の挿絵を多く描いたが、そこに歌麿を起用したのは蔦重だった。

初期には「北川豊章」などの名義をもちい、天明元年(1781)に蔦重が手がけた『身貌(みなり)大通神略縁起(だいつうじんりゃくえんぎ)』という黄表紙(娯楽性が高い絵入りの小説)の挿絵を描いたあたりから、「歌麿」と名乗るようになった。改名にあたって上野の料亭で開かれた宴席も、蔦重が仕かけたといわれる。

その後、蔦重は天明6年(1786)に刊行した『絵本江戸爵』、翌年の『絵本詞の花』、その翌年の『画本虫撰(えほんむしえらみ)』、寛政3年(1791)の『百千鳥狂歌合(ももちどりきょうかあわせ)』といった狂歌本で、歌麿による錦絵の挿絵を立て続けに採用。これらに描かれた花や虫、鳥などからは、歌麿の類まれな観察眼と、きわめて微細な線による驚くべき描写力が伝わる。

■革新的なアイデア

歌麿による精緻な絵を錦絵にするためには、すぐれた彫師や摺師も必要で、こうした作品をとおして錦絵の製作技術も向上していった。そして、その延長に歌麿の代表作である「大首絵」が登場する。

美人画といえば基本的に全身像だった当時、大首絵の登場は衝撃的だった。上半身やバストアップを画面いっぱいに大写ししたブロマイドのような構図。女性の表情を際立たせる背景の省略。雲母の粉を使った雲母摺(きらずり)による華麗な余白。これらは歌麿の描写力を最大限に活かすための、蔦重のアイデアだったと考えられる。

蔦重は『百千鳥狂歌合』が刊行された寛政3年、松平定信による寛政の改革のあおりで摘発され、資産半減の処分を受けた。歌麿の美人画を次々と刊行したのはその翌年からで、「婦人相学十躰(ふじんそうがくじってい)」「婦女人相十品(ふじょにんそうじっぽん)」「姿見七人化粧」「琴棋書画(きんきしょが)」「見立六歌仙」などの傑作が続々と世に送り出された。

■大河ドラマに出てきた「謎の少年」は誰か

ところで、「べらぼう」には現在、いつも蔦重の近くに唐丸(渡邉斗翔)という謎の少年がいる。明和の大火の際、蔦重に拾われたが、火事のショックで記憶を失っていて自分の名前もわからないので、蔦重が自分の幼名を名乗らせている、という設定である。

この唐丸が第4回では、見事な画才を発揮した。磯田湖龍斎が描いた美人画の下絵が水に塗(ぬ)れて滲んでしまったとき、唐丸が線を正確に写しとって、元の絵と見分けがつかないほどの下絵を再現したのである。感極まった蔦重は「お前はとんでもねえ絵師になる!」とお墨付きをあたえた。

この唐丸は、だれか有名絵師の幼少期として描かれているのだろうか。そうだとしたら、いったいだれなのかと考えながらドラマを視聴すれば楽しみも増す。

歌麿の可能性はどうだろうか。実際、歌麿は詳しい出自がわかっていない。幼いころに狩野派の画家、鳥山石燕(せきえん)に弟子入りし、その後は蔦重の家に居候もしている。すると、唐丸が歌麿の可能性もありそうに思える。

ただ、歌麿の生年は、確定しているわけではないが宝暦3年(1753)が有力である。寛延3年(1750)生まれの蔦重とは3歳しか違わないなら、可能性は低くなる。

■歌麿と離れた蔦重が向かった先

ところで、歌麿は蔦重のもとで美人大首絵を描いて大ヒットを飛ばしてから3年もすると、蔦重とは距離を置き、いろいろな版元と仕事をするようになる。もっとも、その後の作品は、蔦重プロデュースの完成度におよばないように見えるが、ともあれ蔦重は、歌麿の対抗馬として栄松斎(えいしょうさい)長喜(ちょうき)を売り出した。

長喜が描いた美人大首絵は、歌麿の絵に近いうりざね顔で、背景は蔦重が好んで歌麿の大首絵にも採用した雲母摺だ。体がかなり細くて、少しこけしのようではあるが、上品でやわらかな表情で評価が高い。

この長喜、町人出身とは思われるが、出生地も生没年もわからない。師匠がだれであったのかもわかっていない。このためドラマの唐丸が長喜になったとしても、違和感はないように思われる。

ただ、長喜は現在における知名度がそうであるように、美人大首絵に関して歌麿には勝てなかった。そこで蔦重はあたらしい世界への進出を試みる。それは役者絵だった。

■傑作を残し、天才は消えた

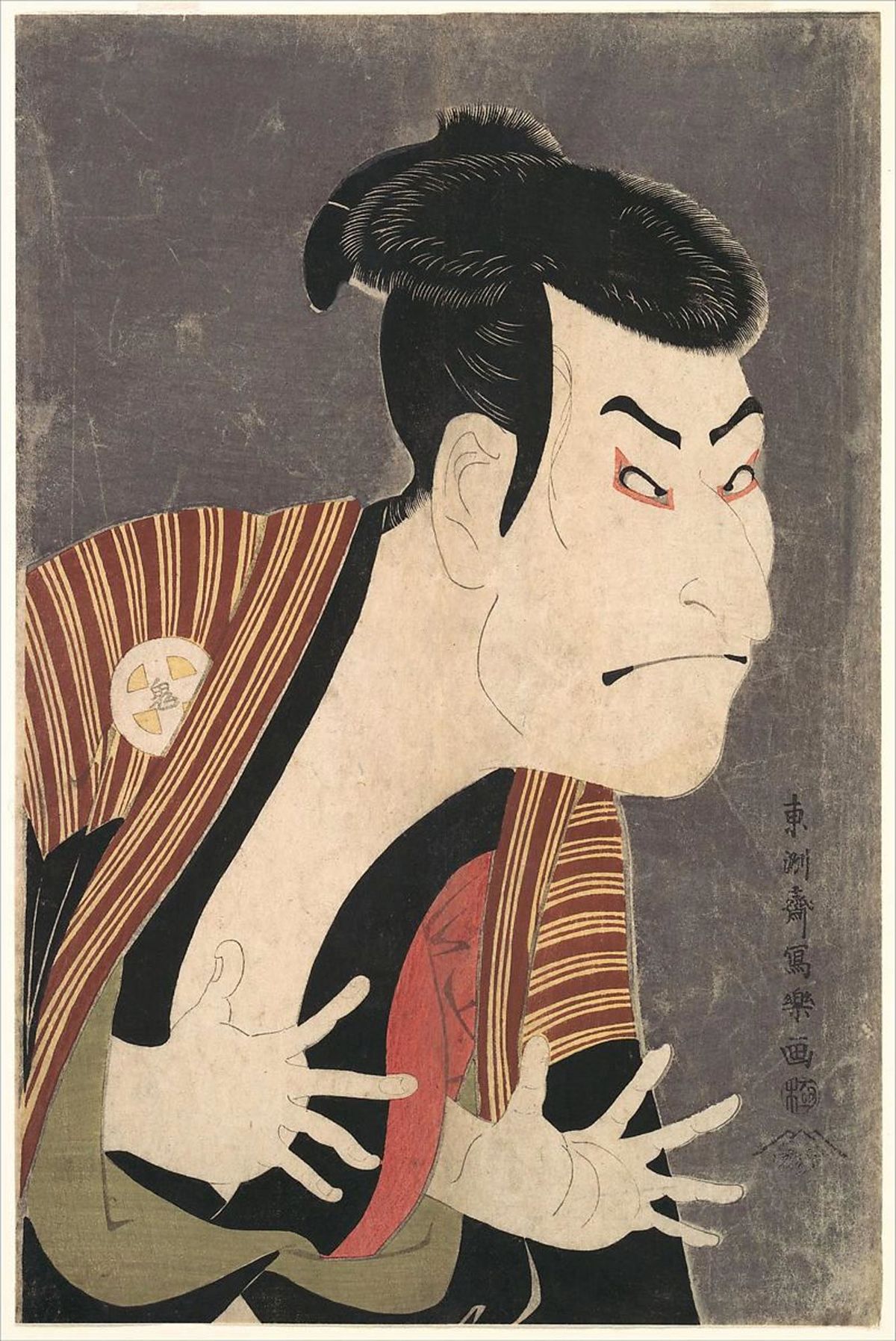

役者絵の世界では美人画より20年ほど早く、上半身を大写しした大首絵の構図が取り入れられていた。勝川春章や春好、春英ら勝川派、そして歌川豊国らが人気絵師だったが、そこに蔦重は無名の絵師による役者絵で殴り込みをかけた。東洲斎(とうしゅうさい)写楽である。

一挙に28点刊行された写楽の躍動感あふれる大首絵は、今日では非常に評価が高いが、じつは、それはドイツの美術研究家ユリウス・クルトが、明治43年(1910)に自身の著作で写楽を称賛して以来のもの。同時代には豊国らのほうがよほど評価は高かった。

写楽が受けなかった理由を、文人の太田南畝は『浮世絵類考』にこう書いている。「歌舞伎役者の似絵をうつせしが、あまりに真を画かんとてあらぬさまにかきなせしかば、長く世に行われず、一両年にして止ム」。

要は、あまりにリアルに描きすぎてしまったので、長く刊行されることはなかった、という評価である。実際、わずか10カ月のあいだに140点ほどの作品を残し、忽然と姿を消した。

実際、写楽の絵はリアルで、もっといえば、リアルが過ぎたようだ。たとえば「三代目瀬川菊之丞」に描かれた女形などがわかりやすい。勝川派や豊国は菊之丞を理想化し、女性になりきったように描いているが、写楽が描くとオジサンが女性に化けようとしているようにしか見えない。

だからおもしろいのだが、新しすぎた。吉原は隅々まで知悉(ちしつ)している蔦重だが、役者の世界には素人で、現状におけるニーズを読み切れなかった、ということだろう。

■東洲斎写楽の正体

この写楽、徳島藩蜂須賀家のおかかえ能役者、斎藤十郎兵衛だということで、ほぼ決着がついている。同時代のものではないが、『江戸名所図会』などの著述で知られる斎藤月岑が編纂して天保15年(1844)に刊行された『増補浮世絵類考』には、「写楽斎」の項目に「俗称斎藤十郎兵衛、八丁堀に住す。阿州侯の能役者也」と記されている。また、前出のクルトもこの説を採用している。また、歌舞伎と能との違いはあるが、役者の体の使い方を知っている人物でないとこうは描けない、ともいわれている。

とはいえ、ライバルの歌川豊国や鳥居清政だという説、戯作者の山東京伝であるという説など、諸説が存在している。それこそ歌麿説や北斎説もあるし、作家の島田荘司氏が『写楽 閉じた国の幻』(新潮社)で論じたように、オランダ人だという説まである。だから、唐丸が写楽だった、という展開になっても、許される範囲の虚構だといえよう。

最後に北斎だが、蔦重とこの画家との関係は、歌麿や写楽ほどは深くない。だが蔦重は、勝川春章に師事して勝川春朗と名乗っていたころの北斎に、山東京伝作の黄表紙の挿絵を描かせている。寛政4年(1792)の『昔々桃太郎発端話説』で、ほかに役者絵や武者絵も蔦重のもとで刊行された。

北斎も出自についてはわからないことが多いが、本所割下水(墨田区亀沢)の近くで生まれたという説が一般的である。生年は宝暦10年(1760)とされるので、蔦重より10歳年少ということになり唐丸の年齢とも合う。

唐丸は「べらぼう」の第5回で姿を消すようだが、「勝川春朗」すなわち将来の北斎として戻ってきても、不思議ではない。

----------

歴史評論家、音楽評論家

神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。日本中世史、近世史が中心だが守備範囲は広い。著書に『お城の値打ち』(新潮新書)、 『カラー版 東京で見つける江戸』(平凡社新書)。ヨーロッパの音楽、美術、建築にも精通し、オペラをはじめとするクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』、『魅惑のオペラ歌手50 歌声のカタログ』(ともにアルテスパブリッシング)など。

----------

(歴史評論家、音楽評論家 香原 斗志)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

『べらぼう』唐丸(渡邉斗翔)の脅威の模写スキルに視聴者最注目 第4話画面注視データを分析

マイナビニュース / 2025年2月2日 6時0分

-

【べらぼう】渡邉斗翔演じる少年・唐丸 絵師として覚醒に「歌麿?写楽?」と将来を予想合戦

東スポWEB / 2025年1月26日 20時57分

-

大河「べらぼう」唐丸(渡邉斗翔)はのちの写楽? 画才発揮する場面から予想殺到 「歌麿?」「北斎じゃないかな」との声も

iza(イザ!) / 2025年1月26日 20時45分

-

「べらぼう」唐丸の正体、写楽説浮上 憶測飛び交う

シネマトゥデイ 映画情報 / 2025年1月26日 20時43分

-

2025年大河ドラマ『べらぼう』主役・蔦屋重三郎、出版物は“有害図書”だらけ? 幕府と戦い続けた江戸のメディア王の信念

集英社オンライン / 2025年1月5日 12時0分

ランキング

-

1トヨタ プリウスPHEV、ジオフェンシング技術で「リッター200km」に燃費向上…欧州2025年モデル

レスポンス / 2025年2月3日 7時0分

-

2こんな所までモザイク処理が…!Googleストリートビュー、意外なプライバシー保護に爆笑「うちもやられた」「面白い」

まいどなニュース / 2025年2月3日 7時20分

-

3朝まで起きない「ぐっすりストレッチ」基本の3つ 眠るタイミングに向けて深部体温を下げる方法

東洋経済オンライン / 2025年2月3日 9時0分

-

44月終了の「LINE Pay」、残高をPayPayに移行する方法は? 上限金額など5つの注意点も!

オールアバウト / 2025年2月2日 21時25分

-

5部屋干しでカビが発生する!? 冬に気を付けたい「NG部屋干し」3選【家事のプロが解説】

オールアバウト / 2025年2月2日 21時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください