子どもの恋愛・性事情をどこまで理解しているか…"少女漫画の性描写"に過剰反応する親が知らないリアル

プレジデントオンライン / 2025年2月7日 7時15分

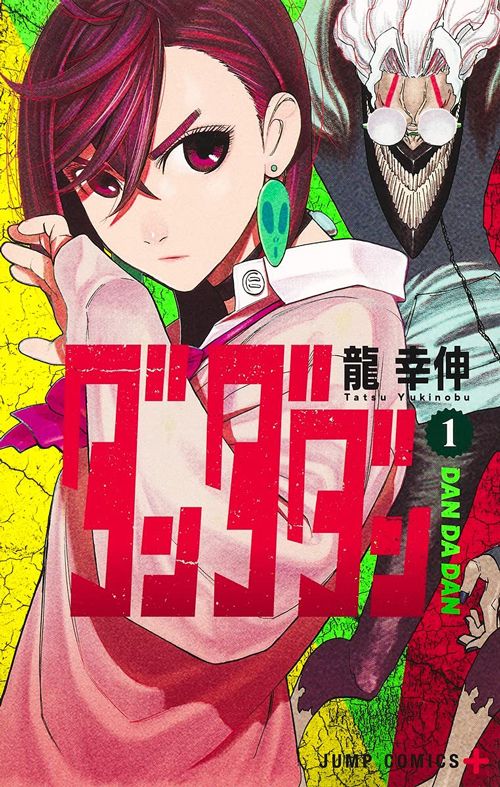

■「『ダンダダン』よりも少女漫画の性描写の方が問題」

X(Twitter)では日々アニメや漫画における性描写とその是非についての論争が起こっている。

例えば少年ジャンプ+(プラス)連載漫画で、霊媒師の家系に育った女子高生綾瀬桃と、その同級生でオカルトマニアの高倉健が怪奇現象や宇宙人の襲来に立ち向かう『ダンダダン』は、2024年秋にアニメ放送を開始した。このアニメ第1話で女性主人公がレイプ未遂に遭うという描写が、女性への性加害を肯定するとしてXユーザーから批判され物議を醸した。

この件で興味深いのは、この批判ポストへの応答として、他ユーザーから「その前に少女漫画の性描写を問題化すべきでは」というリプライがついていたことである。この時、ある少女漫画の一コマが画像として添付されていた。その作品とは少女漫画誌『ちゃお』(小学館)で2020年から連載されている、人間の世界で暮らす魔王の娘が3人の魔族男子と逆ハーレム生活を送るラブコメ漫画である『溺愛ロワイヤル』だ。

実は2023年夏に少女向け雑誌『ニコ☆プチ』(新潮社)とのコラボ企画の付録漫画として本作が掲載された際、過激な性描写が問題視されSNS上で炎上、『ニコ☆プチ』編集部が謝罪コメントを出す事態になった。

■繰り返し描かれてきた「強引に迫る男性」

問題とされた付録漫画では「少しくらいエッチのほうがいいのに……」「エッチにさせてあげようか?」など直接的なセリフの他、男性キャラクターが女性キャラクターに覆いかぶさる場面も登場している。このシーンのあと、他のキャラクターが割って入ることによってヒロインは事なきを得るが、大人の立場から読んでみると少しヒヤッとするのも事実だ。

『ニコ☆プチ』も『ちゃお』も公式サイトでは小学生向けをうたっている。保護者からすれば、小学生女子をメイン読者に据えた媒体で性的な表現が頻出していたら心穏やかではない。作品内で描かれる強引なアプローチに抵抗感がなくなり、現実にそのような場面に遭遇した際に「嫌だ」と言うことができないかもしれない。

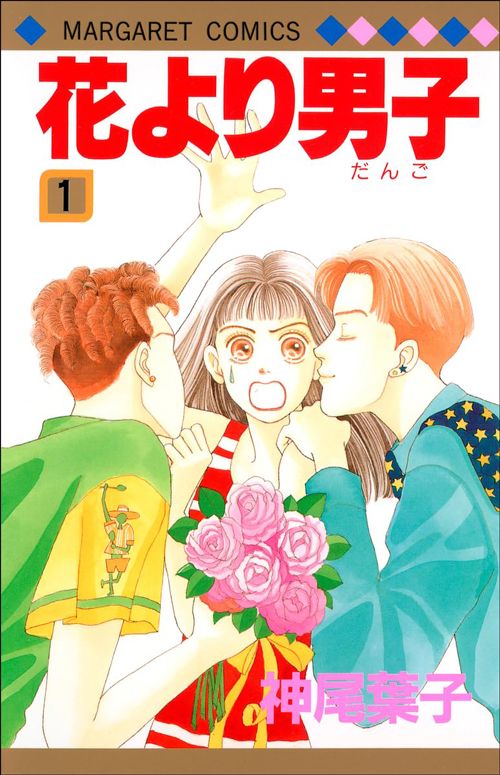

ちなみに小学生向けに限らず、男性が女性に強引に迫るという描写は少女漫画で繰り返し描かれてきた。例えばテレビドラマ化もされた人気作『花より男子』では、お金持ち学校に庶民として通う主人公つくしがいじめの標的にされる物語序盤で、やがて恋人同士になる道明寺から無理やり襲われるシーンがある。その場では未遂に終わるものの、現代の価値観からすると道明寺の行為は許されないだろう。

親世代もまた、こういった少女漫画やメディアの中で描かれる男女の非対称な関係を見て育ってきたのだ。

■子供の成長機会を大人が奪うことになる

一方で、小学校高学年にもなれば多感な思春期に突入し、恋愛への興味が出てくることや現実に好きな相手ができることも成長のうちだと理解できるだろう。そういった、大人になる上で当たり前の成長過程に対する興味関心から、子供を遠ざけてしまうのも悪影響だ。

くわえて、子供のうちからスマートフォンを持つことが当たり前となった昨今、インターネットやソーシャルメディアで発信される、性に関しての様々な個人による主張を子供は簡単に目にすることができる。冒頭に挙げたようなアニメや漫画における性表現の是非についても、「けしからん」と語気強く主張する人もいれば、フィクションなのだからこれくらいいいのではないか、と言う人もいる。これらの表現についてどう考えるべきかということも含めて、子供の価値観を形成する機会を、大人の側が奪ってしまうのはよくない。

■過激なセックス特集が売りだった『ポップティーン』

ここでは、そもそも少女向けメディアにおける性表現が定期的に社会問題化してきた歴史を振り返ってみることで、子供向けメディアの性表現が子供にとって、そして親世代の大人たちにとって、どのような役割を果たしうるのか考えてみたい。

まずは、今ではファッション誌の色合いが強いティーン雑誌『ポップティーン』をとりあげてみよう。実は本誌は、1980年代前半には過激なセックス特集を売りにしていた。

彼とそういう雰囲気になった時にどう振る舞えばいいか、さらには彼が喜ぶテクニックなど、まるでセックスのハウトゥー本のような内容が世の大人たちに「けしからん」と思わせた。1984年には『ギャルズライフ』など数冊のティーン雑誌とともに国会で問題視され、内容の軌道修正を余儀なくされる。これらの雑誌の中には廃刊を選択するものもあった。

1990年代前半には、1988〜1989年に発生した埼玉連続少女誘拐殺人事件をきっかけとして有害図書規制の動きが起こり、特に少年誌に掲載されている漫画の性描写がやり玉にあがった。

対して、少女漫画の性描写が問題化するのはもう少しあとである。

■少女漫画の性描写が過激化

1990年代後半から2000年代前半にかけて、特に小学館の『少女コミック(現Sho-Comi)』連載作品をはじめとする作品群でセックス描写が描かれ話題となった。

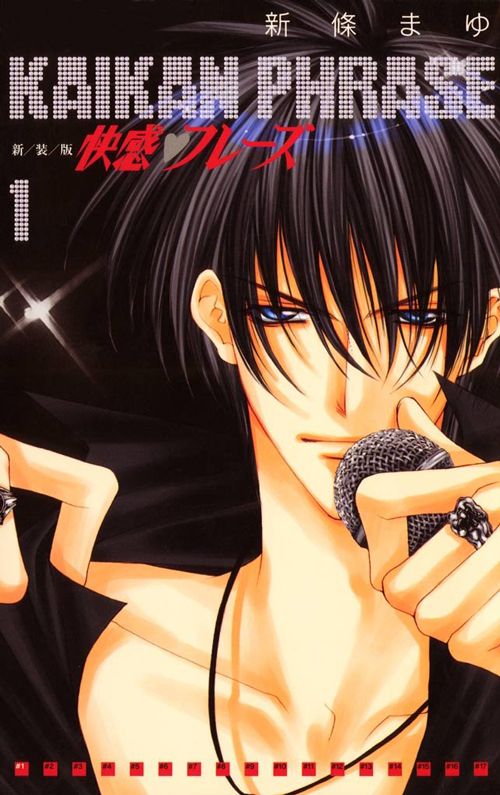

劇中に過激な歌詞を登場させ、女子高生と人気バンドのボーカリストの恋愛を描いた『快感♥フレーズ』(1997〜2000年、新條まゆ)、空手を通じて知り合った二人が高校で再会して恋愛関係になる様をセックス描写とともに描いた『レンアイ至上主義』(2002〜2004年、水波風南)、双子の兄妹による禁断の恋愛を扱った『僕は妹に恋をする』(2003〜2008年、青木琴美)などが有名だ。特に『僕は妹に恋をする』は2007年に実写映画化され、松本潤や榮倉奈々が出演したことで話題となった。

しかし、2000年代半ば以降になると小学館系少女漫画の過激路線が縮小していく。この背景には『Sho-Comi』が2010年に茨城県で有害図書指定されたこと、保護者のクレーム、売り上の微減などが挙げられるという。とはいえ2017年には「あまい初体験BOOK」という別冊付録が過激であるとして再び話題になっている。

■「清く正しく美しく」を求められてきた少女たち

ここまで、1980年代から2000年代にかけての少女メディアにおける性表現と規制について振り返ってきた。

しかしさらに遡って1950年代までの少女雑誌や少女漫画においては、今では信じられないが、そもそも自由恋愛をメインテーマとして描くことはタブーとされていた。さらに1960年代前半までは初潮を描くこともタブー視され、生理用品の広告すら保護者から非難されていたという。神話をモチーフに姫と騎士の恋愛物語を描いた水野英子の『星のたてごと』(1960年、『少女クラブ』)で、ほとんどはじめて男女のロマンスが扱われることになる。少女の恋愛感情や体の変化を直接的に描くことが許されたのは、本当にごくごく最近のことなのだ。

この点をふまえると、少女向けメディアで性表現が繰り返し描かれてきたことは、セックスの低年齢化や子供への悪影響といった観点とは別の角度から考える必要があるのかもしれない。

日本が明治期に近代化を迎えてから、特に都会の女学校に通うような少女たちは「清く正しく美しく」あることを求められてきた。純潔教育を受け、慎ましくあるべしと教えられてきた日本の少女たちは、時代がくだって戦後に若者文化が花開き、社会全体で性のタブー化が和らいでいく間も、純潔というイメージの中にどこかで囚われてきた。それは現代を生きる少女たちも変わらないどころか、インターネットの普及によって、むしろ再びある種の純潔さが求められているともいえる。

■「女性の恋愛や性」への不寛容

例えばネットのQ&Aサイトで悩み相談をすると、まったく文脈も価値観も共有しない赤の他人へと開かれることによって、時には心無い言葉を浴びせられることになる。SNSでは「女性は〜であるべき」「〜な男性はダメ」といった性別に基づいた規範や価値観が、きつい表現で並んでいる。恋愛や性体験において嫌な思いをした女性が心情を吐露したら、むしろ自己責任を追求される場面も少なくない。

時代は再び、女性が恋愛や性の経験を積むことに対して不寛容になっているのかもしれない。

子供に個人用のパソコンやスマートフォンを持たせてはいなくとも、家庭で使うパソコンや学習用のタブレットを通じて子供たちは上記のような情報にアクセスできる。無秩序で偏ったインターネットの言葉たちをなんの装備もなしに浴びれば、誰だって傷ついてしまう。

■雑誌や漫画は最初のステップになる

そんな時、少女向け雑誌や漫画は最初のステップになる。いきなり生々しい体験談とそれに寄せられる罵詈雑言にふれるよりもよっぽど優しい。何より個々人が好き勝手に書き込むインターネットと違い、編集者や作家という大人たちによって読者である子供のことを考えて作り上げられたメディアである。2000年代までの過激路線も今ではだいぶ落ち着き、作品内では思春期の少年少女にありがちな豊かな感情の起伏が描かれている。

例えば『ちゃお』の2025年2月号では、この時期の一大イベントであるバレンタインをストーリーに取り入れて感情の機微を描いている。『幼なじみと恋する方法』の今号のメインストーリーは、小学生のヒロインが、両想いの男の子が友達の女の子からのチョコを断っている場面を目撃して、思わず安心してしまった自分に嫌悪感を覚えてしまうというものだ。読み切り作品『わんにゃんラブミッション』では、中学生カップルの彼氏が彼女からのチョコを素直に受け取らないせいで、本当に自分のことを好きなのか不安になって彼女が泣いてしまうシーンが描かれている。

■今の少女漫画で描かれる恋愛や性

恋愛と友情にどう折り合いをつけるかという葛藤も、相手が本当に自分のことを好きなのかいじわるな態度から疑ってしまうという不安も、年齢に限らず恋愛においてあるあるの経験だ。これらのエピソードは最終的に互いの気持ちがわかって解決し、その際にキスやハグをして愛情を確かめ合う。そういった性的なスキンシップも含めた恋愛描写は、子供たちがそういった感情とどう向き合うべきか考えるための効果的な物語設定のひとつとして機能している。

大人たちは少女漫画の過激さを批判する前に、現実に子供たちを取り囲む、恋愛や性の規範について自覚的であるべきだ。

放っておいても、子供たちは恋愛や性的な体験を含めて勝手に色々な人生経験をするし、親だからといってそれらをすべて制限することもできない。その人生経験の過程で傷ついた時、かつての純潔教育のような潔癖さを求めるネットの言葉で思春期の心が傷ついてしまうことは、何よりも悲しいことである。

だから親を含めた大人たちには、少女たちが成長の過程でどんな性体験をしていたとしても、それを受け止め、一緒にどうすべきか考える良き理解者であってほしい。そしてそのために、読者である少女たちが何に悩み、傷つき、期待を抱いているのか、考えるきっかけとして少女雑誌や少女漫画を手にとってほしい。

たしかに子供には見せたくない表現もあるかもしれない。しかし、少し性描写があるだけで目くじらを立ててしまうようでは、純潔の規範を押し付けるネットユーザーの声とそう変わらなくなってしまうのだ。

参考文献

アオヤギミホコ「『女性向けポルノコミック』とは何か?」安田理央・稀見理都『アダルトメディア年鑑2024』(2023年、イースト・プレス)

J-CASTトレンド編集部「少女コミック誌の付録『あまい初体験BOOK』に賛否」(2017年)

少女マンガを語る会「少女マンガはどこからきたの?web展 ジャンルの成立期に関する証言より」(2020年、明治大学米沢嘉博記念図書館)

永山薫『増補 エロマンガ・スタディーズ 「快楽装置」としての漫画入門』(2014年、筑摩書房)

山内萌「『性教育』としてのティーン雑誌 1980年代の『ポップティーン』における性特集の分析」『メディア研究』(2024年、メディア学会)

----------

社会学者

1992年生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。同大学院政策・メディア研究科後期博士課程修了。博士(学術)。単著「『性教育』としてのティーン雑誌 1980年代の『ポップティーン』における性特集の分析」『メディア研究』104号(2024)、「性的自撮りにみる「見せる主体」としての女性」『現代風俗学研究』20号(2020)。共著『メディアと若者文化』(新泉社)。

----------

(社会学者 山内 萌)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

人気女優の役も衝撃な成人向け実写化作品 「演技上手すぎてキツ過ぎる」

マグミクス / 2025年2月3日 20時10分

-

「ここまでやる?」「無修正とは」 タイトル通り過激だった深夜放送の実写化ドラマ

マグミクス / 2025年1月31日 21時25分

-

「進撃の巨人」以来の大ヒットに…海外のアニメファンが大絶賛した集英社発の「オカルト青春アニメ」

プレジデントオンライン / 2025年1月26日 9時15分

-

日本アニメにおける新時代の課題、論理性の欠如、性的暴力的描写の増加も―中国メディア

Record China / 2025年1月15日 23時0分

-

2024年復活したベッドシーン「かなりエロい1年だった」米

Rolling Stone Japan / 2025年1月15日 21時35分

ランキング

-

1維新、高校無償化で党勢回復に足がかり 国民は103万円の壁引き上げで足踏み

産経ニュース / 2025年2月6日 19時52分

-

2漫画「脳外科医竹田くん」作者、素性明かす「被害者の親族です」赤穂市民病院の医療事故「モチーフに」【声明文全文】

まいどなニュース / 2025年2月6日 8時26分

-

3「結婚したいのに、いつまでも結婚できない男性」に共通している“残念すぎる勘違い”

日刊SPA! / 2025年2月6日 8時54分

-

4鳥インフル列島猛威 1月過去最悪の倍ペース 通報遅れ、飛び火懸念 鶏卵価格は高騰

産経ニュース / 2025年2月6日 17時17分

-

5Q. レアで中が赤いままのステーキ。食中毒リスクは?【管理栄養士が回答】

オールアバウト / 2025年2月6日 20時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください