認知症から「逃げおおせた人」はこの能力が高かった…晩年をイキイキ過ごして天寿を全うする人の共通点

プレジデントオンライン / 2025年2月12日 7時15分

※本稿は、大武美保子『脳が長持ちする会話』(ウェッジ)の一部を再編集したものです。

■脳の神経細胞で起こる3つの変化

認知症になると、会話をはじめとする社会生活に必要な認知機能が衰えていきます。認知症の原因疾患の第1位であるアルツハイマー病は、脳の変化によって、身体的にも知的にもさまざまな能力が低下していきます。

脳の神経細胞の変化には3つあります。それぞれ神経細胞の①外部、②内部、③数、の変化です。

①の、神経細胞外部の変化として、アミロイドβという物質が、細胞よりも大きい塊の状態で、神経細胞の外に存在するようになります。これは、老人斑と呼ばれ、老人斑が多い状態になると、周囲の神経細胞同士のネットワークを邪魔します。

②の、神経細胞内部の変化としては、リン酸化タウと呼ばれる物質が、異常な線維として細胞内部に蓄積し、機能不全に陥ります。

③は、①と②の症状が進行すると、神経細胞内外に異常な物質が蓄積した状態となり、神経細胞が死滅し、神経細胞の数が減り、ひいては脳全体が萎縮します。

■修道女を対象にした研究「ナン・スタディ」

しかし、これらの神経細胞の変化にもかかわらず、認知機能が保たれる場合があることが、修道女を対象にした研究(ナン・スタディ/NunStudy)で、彼女らの死後、脳を解剖することによって明らかになりました。

疫学研究者のデヴィッド・スノウドン博士が、1900年代半ばから後半にかけ、アメリカのノートルダム教育修道女会に所属するシスター678人の生前の生活歴や病歴と死後の脳の解剖学的な初見を対比し、認知症の原因疾患の第1位であるアルツハイマー病との関連を解明しました。スノウドン博士の研究は、脳と認知機能の間の新たな関係を明らかにするものとして注目を浴び、研究の軌跡と結果は、『100歳の美しい脳』(DHC)として書籍にまとめられています(2018年に普及版)。

ナン・スタディに参加した修道女は、身体機能と精神機能の標準的な検査を受けます。年に一度受けるシスターもいれば、数年おきに一度のシスターもいたようです。高齢になり病気を患った人、だんだんと認知機能が衰えていった人、それぞれに人生がありました。

修道女たちの死後、脳はホルマリン漬けで保存され、顕微鏡検査にかけられました。多くの修道女たちの献身によって、スノウドン博士ら研究者は、認知症を患うと脳にどのような変化が起こるのかを分析することができたのです。

■認知機能の低下が表に現れる前に寿命が尽きた人

忍耐と集中力が求められる緻密な検査を繰り返すうち、スノウドン博士らは驚くばかりの脳の姿を見ることになりました。それは、生前に認知機能がしっかりと保たれていた修道女たちの脳でした。そのうちの一人であるシスター・バーナデットは、80代半ばで受けた数回の検査の成績はいずれも高得点で、知的能力に問題はなく、日常生活を送る上での介助も全く必要がありませんでした。

しかし、死後、脳を解剖してみると、「アルツハイマー病にかかっていたとしか言いようのない変化が脳では起こっていた」というのです。認知症に深く関与し記憶を司ることで知られる海馬と新皮質には、神経細胞の内部に異常な線維のからまりがたくさんできていました。そしてそれは、脳の広範囲にわたっていました。

この修道女について、スノウドン博士は次のように書いています。

「シスター・バーナデットは実に極端な例だった。新皮質にはプラークと神経原線維変化がたくさんできていたのに、その部分の働きはほぼ無傷で保たれていたのだ。まるで彼女の新皮質には、理由はどうあれ強靭な抵抗力があるかのようだった。シスター・バーナデットのような例を、私たちは『逃げおおせた人』と呼ぶようになった。症状が表に現れるより早く、寿命が尽きた人のことである」

■「逃げおおせた人」になるための2つのポイント

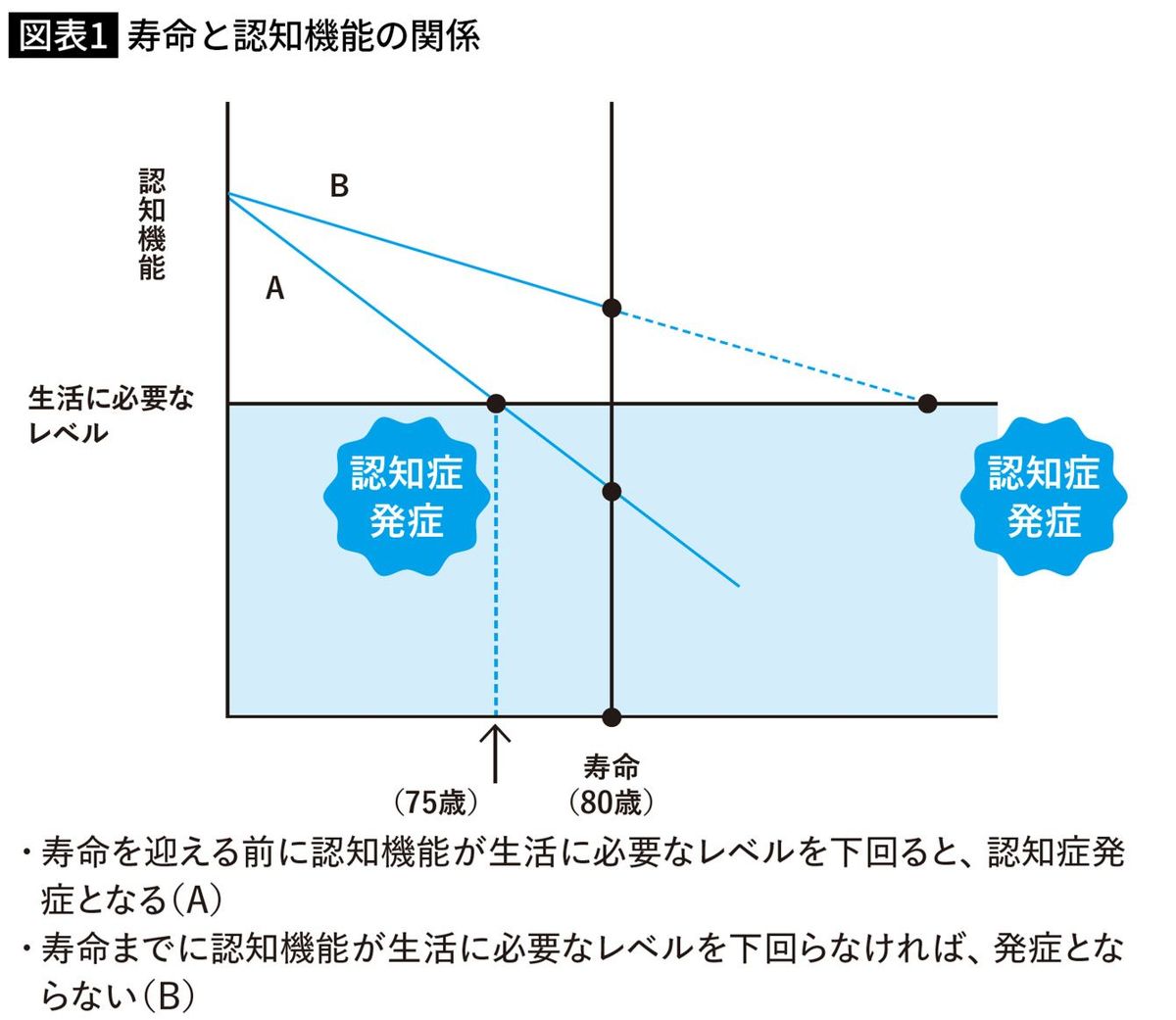

寿命より前に認知症が発症しなければ、充実した人生を送れる。つまり、年齢を重ねても、脳に「理由はどうあれ強靭な抵抗力がある」ならば、人生の晩年をイキイキと生き切れるというわけです(図表1)。

イメージしてみてください。脳に100本の神経がつながって正常に機能しているとして、それが50本に減ったぐらいであれば、少々動きが鈍くなるとか、物覚えが悪くなる程度ですむかもしれません。でもそれが10本に減ったらかなりの不具合が起こるでしょう。さらに5本になり、1本になり……と減っていっても、「1本でも残っているか」「0になるか」の間には、大きな差があります。

0にならず「逃げおおせた人」になるためにできることは、

・神経細胞同士のつながりの数を減らさない工夫をする

この2点でしょう。

■「逃げおおせた人」は言語能力が高かった

ナン・スタディでは、神経細胞同士の必要なつながりの数が0にならず「逃げおおせた人」とそれでない人を分ける重要なカギが、「言語能力」にあると示唆しています。

修道院には、修道女となる際、出家の決意についての作文を提出する決まりがあるそうです。修道女が修道院に入った当時の知的な初期状態を把握するため、ナン・スタディでは、その作文の言語的な特徴を分析し、後の認知症発症率との相関を調べました。

スノウドン博士の共同研究者である老年言語学者のスーザン・ケンパー博士によると、言語特徴量の中でも、意味密度という指標から推定される言語能力と、高齢期の認知症発症率の間には、相関関係がありました。

私も、共想法を中心とした会話による認知活動支援の研究を進める中で、その人が持つ会話の言語的な特徴が認知機能と関係することに注目してきました。そして、会話を軸に、「する」と良いことを確実に「する」工夫がどんどん具体的なアクションとして蓄積されてきました。そのノウハウを本書の3章でお伝えいたします。

・晩年をイキイキと過ごせる人の大きな特徴の一つが、言語能力の高さ

----------

理化学研究所ロボット工学博士、認知症予防研究者

理化学研究所 革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術研究グループ 認知行動支援技術チーム チームリーダー。東京大学大学院博士課程修了。博士(工学)。日本学術振興会特別研究員、東京大学大学院特任助手、助教授、准教授などを経て現職。祖母の認知症をきっかけに、会話支援AIによる認知行動支援技術の開発に従事。会話訓練法として編み出した「共想法」と会話支援ロボット「ぼのちゃん」を活用した認知症予防支援にも取り組む。

----------

(理化学研究所ロボット工学博士、認知症予防研究者 大武 美保子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

認知症のトリガーは「老化」と「生活習慣病」だけではない…65歳以上に発症リスクが急上昇する"意外な原因"

プレジデントオンライン / 2025年2月10日 17時15分

-

パン、唐揚げ、ビール、ポテチ…専門医が証言「40代から"認知症の元凶"ため込む人の食卓に並んでいるもの」

プレジデントオンライン / 2025年1月31日 10時15分

-

「目が悪い」は認知症リスクを高める…「メガネをかけていれば大丈夫」ではなかった"近視"の恐ろしさ

プレジデントオンライン / 2025年1月30日 18時15分

-

これを食べると大腸がダメージを受ける…認知症専門医が10年前から絶対に口にしない、みんな大好きな食材

プレジデントオンライン / 2025年1月30日 10時15分

-

「認知症予備軍」早期発見する重要な"8つのサイン" 「物忘れ」「料理の味が変わった」に要注意

東洋経済オンライン / 2025年1月29日 7時50分

ランキング

-

1トヨタ最新「ルーミー」に反響集まる! 「一気に昔の高級車っぽくなる」「レトロ感がたまらない」の声も! “高級感&渋さ”アップの「昭和感サイコー」な専用パーツとは?

くるまのニュース / 2025年2月11日 6時10分

-

2毎回洗うのは面倒…「羽織ったカーディガン」は何回目までセーフ? プロが解説、洗う頻度と注意点

まいどなニュース / 2025年2月11日 20時15分

-

3意中の彼とのBBQが“アレ”のせいで最悪の思い出になったワケ。1ヶ月後、さらにショックな事実が発覚

女子SPA! / 2025年2月11日 8時47分

-

4カフェで「商談」「長時間作業」は“アリorナシ”? 賛成派「個人の自由」VS否定派「他の人に迷惑」 “リアル”すぎる意見が続々

オトナンサー / 2025年2月12日 8時10分

-

5「使用済みカイロ」ポイ捨てはもったいない!? 意外な“再利用法”があった! リサイクルでの活用も

よろず~ニュース / 2025年2月12日 14時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください