なぜ人間には万病のもと「老化細胞」が備わっているのか…「若々しくいたい」と願う人に免疫学者が伝えたいこと

プレジデントオンライン / 2025年2月11日 17時15分

※本稿は、『あなたの健康は免疫でできている』(集英社インターナショナル)の一部を再編集したものです。

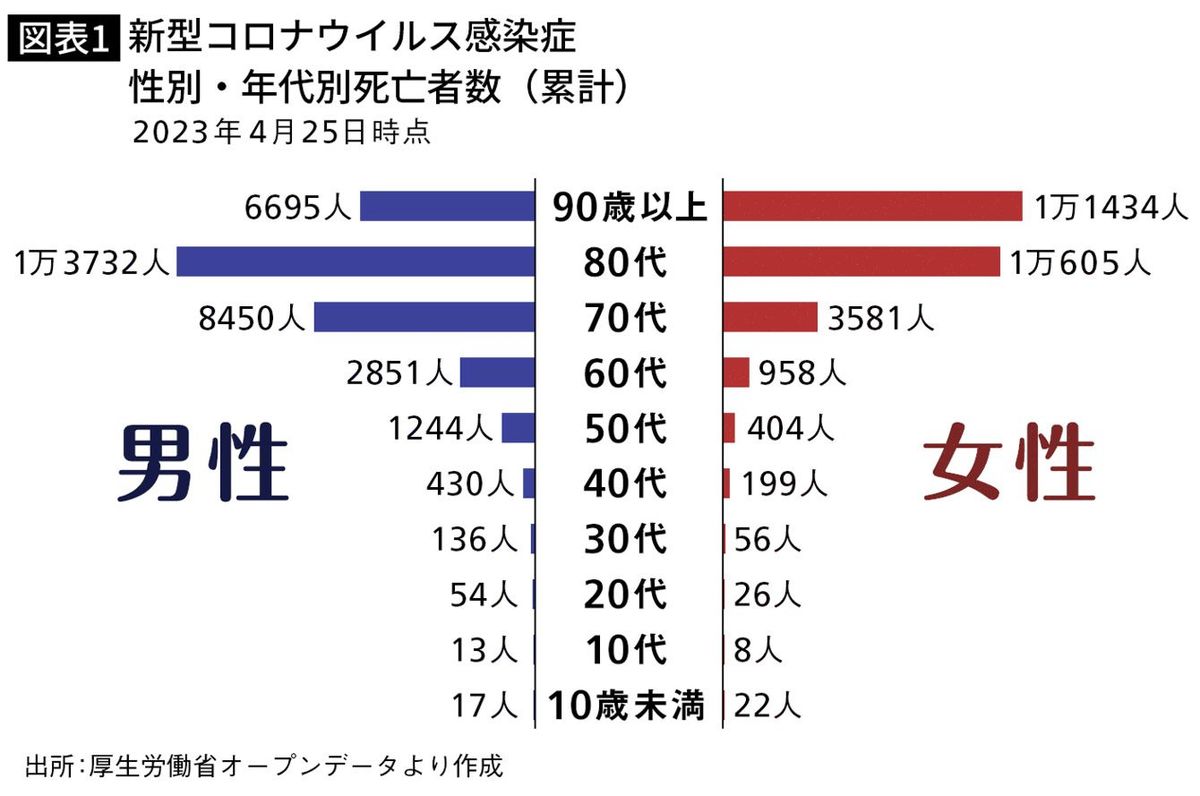

■なぜ死者の約9割が70代以上なのか

図表は、2023年4月25日時点での新型コロナウイルス感染症による性別、年代別累計死者数を示したものです。厚生労働省のデータです※1。

年齢が進むにつれて男女ともに死者数が大幅に増えています。

60代をすぎると新型コロナによる死者数が増え、死者全体の約9割が70代以上の人です。

実は、これは新型コロナだけではありません。多くの感染症でほぼ同様の傾向が見られます。年齢が進むと、どの感染症にもかかりやすくなり、重症化しやすくなり、死亡リスクがぐんと高くなるのです。

■老化と炎症とのスパイラル

これは主に老化によるものです。

一般に細胞は分裂できる回数に制限があり、ある程度分裂を繰り返すとそれ以上分裂ができなくなります。この過程で細胞の老化が始まり、種々の老化関連因子(「SASP〈サスプ〉因子」ともよばれる)が老化細胞で作られるようになります。

SASP因子のひとつに炎症性サイトカイン(免疫細胞から分泌されるタンパク質で、炎症時にたくさん作られる)があります。

炎症性サイトカインはSASP因子を作る老化細胞自身を刺激して細胞の老化をいっそう進めるとともに、免疫細胞をよび寄せ、炎症状態を作り出します。もしその場に遺伝子変異を起こした細胞がいると、SASP因子がその細胞に働いてがんを発症しやすくします。

どうもSASP因子が老化の過程でいろいろと悪いことをするようです。

ではどうして老化細胞がSASP因子を作るのでしょうか? これについては大阪大学の原英二教授のグループが面白い知見を報告しています※2。それによると、老化細胞では細胞質で不要なDNAを除去するために必要なDNA分解酵素の量が減り、そのためにゲノムDNA(遺伝子であるDNA)の一部が細胞質に溜まり始めるそうです。すると、このDNA断片が自然免疫反応を刺激して、その結果、SASP因子の産生が始まるというのです。

ここでも老化と炎症(免疫)がリンクしていることがわかります。

■加齢・炎症・免疫力低下の密な関係

そんなことから最近、inflammation(炎症)とaging(老化)を組み合わせたinflammaging(インフラメイジング)という言葉ができています。

Inflammagingが進むと、高齢者ではもともとある程度低下している各臓器の予備能力がさらに低下します。また、加齢による慢性炎症が進むと、生活習慣病が悪化していきます。

このようなことが骨髄で起きれば、免疫細胞の多くは骨髄で作られるので、当然、自然免疫も獲得免疫も低下します。また、各臓器の機能には血管やリンパ管による栄養分の運搬と代謝物の排出が大きく影響しますが、血管やリンパ管も老化をするので、これによっても各臓器の機能が落ちてきます。

さらに、免疫組織でも老化が進み、リンパ球やそれを取り巻く間質(かんしつ)細胞もともに機能が落ち、加齢による免疫力の低下に大きく関わります。このようにして加齢と炎症、免疫力低下というのは密接に関係しています。

そこに、たとえば新型コロナウイルスによる感染が起きると、高齢者では負のスパイラルが始まり、急激に状態が悪化する可能性があります。

■老化のメカニズム

最近、マスコミでアンチ・エイジングという言葉が飛び交っています。

アンチ・エイジングとは、直訳すると抗加齢、すなわち、人工的に加齢現象を止めることであり、抗老化ということになります。

年を取っても若々しくいたいというのは多くの人たちの共通の願いなので、アンチ・エイジングに役立つサプリメントや方法が開発されたという話が出てくると、一躍、大きな注目を浴びることになります。でも実際のところはどうなのでしょうか?

先述したように、加齢とともに細胞が老化すると、種々の老化関連因子(SASP因子)が作られるようになり、そのひとつに炎症性サイトカインがあります。

炎症性サイトカインはSASP因子を作る老化細胞自身を刺激して細胞老化をいっそう進めるとともに、マクロファージをはじめとする免疫細胞をよび寄せ、慢性的な炎症状態を作り出します。

つまり老化細胞が存在すると周囲の細胞にも悪影響を及ぼし、それが老化という現象をさらに進めている可能性があります。

■「老化細胞除去ワクチン」が開発された

このことから、最近、免疫の力を利用して老化細胞だけをからだから除去する試みが進められています。そのひとつが順天堂大学循環器内科の南野(みなみの)徹(とおる)教授のグループによる老化細胞を除去するワクチンの開発です※3。

彼らは老化という現象が血管を中心に進むことから、特に血管内皮細胞で増えている分子を「治療標的候補」として探したところ、GPNMBという細胞膜表面に存在するタンパク質を見つけました。この分子は、ヒトの高齢者だけでなく、高齢マウスや動脈硬化モデルマウス(実験的に動脈硬化を起きやすくしたマウス:ヒトの動脈硬化の実験モデルとして使われる)の血管や内臓脂肪組織でも発現が増えていました。

そこで、GPNMB陽性細胞が老化細胞であると考え、それを選択的に除去する目的で抗GPNMBワクチンを作り、肥満食を与えた状態のマウスに接種しました。すると、肥満状態とともに内臓脂肪に出現するはずのGPNMBの発現が大きく減少し、同時に動脈硬化巣そう(動脈の壁が厚くなって固くなった部分)が対照群と比べて縮小し、全身的には糖代謝異常まで改善する傾向が見られました。

■老化は本当に止まったのか

これらの結果は、ワクチン接種によってGPNMB陽性細胞が減って抗老化に働いたためと解釈できないこともないのですが、難しいのは、GPNMBが血管内皮細胞だけでなくマクロファージのような免疫細胞の一部にも発現していることです。

また、GPNMB分子は細胞膜表面だけでなく血液中にも可溶型分子として存在しています。となると、ワクチン接種によって本当に老化細胞だけが除去されたのか、それともマクロファージのような慢性炎症に関与する細胞も一緒に減ったために肥満食によって誘導される血管や内臓脂肪での慢性炎症が軽減されたのか、はたまた、血液中の機能不明分子である可溶型GPNMBの働きが阻害されたためなのか、区別がつきません。

また、細胞膜表面に発現するタンパク質に対する抗体を作るということは自己に対する抗体を作ることであり、免疫学的には自己免疫寛容現象が存在することから(拙著参照)、生体内で高い反応性を持つ抗体を作ることは普通は難しいはずです。

■健康リスクは否定できない

本当にワクチン接種でできた抗体が期待通りに個体の中で老化細胞だけに対して働いていたのかは推測の域を出ません(たとえばGPNMB以外のよく似た分子に反応していた可能性も否定できません)。

現状ではGPNMBの生理的な役割が不明であり(老化以外に役割を持っているのかもしれず)、たまたま抗GPNMBワクチンが生体内でその役割をとめたということによるものであったかもしれません。

以上のことから、現状では抗GPNMBワクチンが老化細胞を除去して老化を止めたという結論を下すのは困難であると思われます。

また、自己免疫を誘導することによって老化細胞を除去しようというアプローチは実験的には面白いのですが、ヒトの自己免疫疾患の例で見られるように、いったん自己免疫が起きてしまうとそれを制御すること(病的なレベルにならないように抑えること)は臨床的には容易ではありません。したがって、健康リスクがあるアプローチでもあります。

■老化細胞は悪者なのか

これに関連してひとつ注意すべきことがあります。

老化研究では、老化細胞が悪者として考えられていることがほとんどです。しかし、老化細胞は本当に悪者としてだけ機能しているのでしょうか。

老化細胞は加齢とともに誰にでも出現してくることから、もしかすると老化細胞にもなんらかの生理的な役割があるのかもしれません。

たとえば、老化細胞が作るSASP因子の一種の炎症性サイトカインは、作られる量によっては免疫の活性化に重要な役割を果たします。またSASP因子の中には傷ついた組織の修復に関わるものもあります。

もしかすると、老化細胞は常に悪い役割ばかりしているのではなくて、組織の修復や機能回復に一役買っているのかもしれません。

■かえって寿命が縮んでしまった

この点、フランスの研究グループがマウスにおいて加齢とともに肝臓に多数出現する老化した血管内皮細胞をさまざまな方法で除去したところ、いずれの場合にも、血管が漏れやすくなり、このために肝臓の線維化が起きて、かえってマウスの寿命が短くなっていました。

肝臓の血管内皮細胞は、血管のバリアとして働くだけでなく、ウイルスなどの病原体やその産物を取り込んで不活化するという自然免疫細胞としての機能もあります。したがって、単に老化したから除去するというやり方をすると、かえって組織の恒常性が保たれなくなってしまうかもしれません。

もしかすると老化細胞の役割(機能的意義)はわれわれが思っていたよりも複雑で、組織や細胞の種類によって異なる可能性があります。

※1 https://covid19.mhlw.go.jp/

※2 https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/evidence_based.html

※3 Nat Aging, 1(12):1117, 2021.

----------

大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授、大阪大学名誉教授

1947年、長野県生まれ。京都大学医学部卒業、オーストラリア国立大学大学院博士課程修了。金沢医科大学血液免疫内科、スイス・バーゼル免疫学研究所、東京都臨床医学総合研究所を経て、大阪大学医学部教授、同大学大学院医学系研究科教授を歴任。著書に『ウイルスはそこにいる』(共著・講談社現代新書)などがある。

----------

(大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授、大阪大学名誉教授 宮坂 昌之)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

認知症のトリガーは「老化」と「生活習慣病」だけではない…65歳以上に発症リスクが急上昇する"意外な原因"

プレジデントオンライン / 2025年2月10日 17時15分

-

パン、唐揚げ、ビール、ポテチ…専門医が証言「40代から"認知症の元凶"ため込む人の食卓に並んでいるもの」

プレジデントオンライン / 2025年1月31日 10時15分

-

数値が「26以上」の人は即やるべき…「体重÷身長の2乗」の計算式でわかる"ピンピン長生き"のための習慣

プレジデントオンライン / 2025年1月24日 17時15分

-

COVID-19重症化メカニズムを解明

PR TIMES / 2025年1月24日 10時45分

-

株式会社PITTAN、大阪大学大学院基礎工学研究科と老化・炎症メカニズム解明のための3次元培養表皮モデルを用いた共同研究を開始

PR TIMES / 2025年1月14日 16時15分

ランキング

-

1豆腐「きぬごし」「もめん」よく食べるのはどっち? 調査で明らかに

マイナビニュース / 2025年2月11日 15時1分

-

2出版不況に「超豪華な無料雑誌」京都で爆誕のワケ 紙にこだわる大垣書店が勝算見込んだ本屋の未来

東洋経済オンライン / 2025年2月11日 14時30分

-

3ママ友に“利用され続けた”30代女性。会計時に店員が言った「スッキリする一言」で縁を切ることができたワケ

日刊SPA! / 2025年2月11日 8時53分

-

4トヨタ最新「ルーミー」に反響集まる! 「一気に昔の高級車っぽくなる」「レトロ感がたまらない」の声も! “高級感&渋さ”アップの「昭和感サイコー」な専用パーツとは?

くるまのニュース / 2025年2月11日 6時10分

-

540代女性に多い「やってはいけない“老け見え眉メイク”」5パターン。「今っぽ眉毛」との大きな違いは

女子SPA! / 2025年2月11日 15時46分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください