法廷で性犯罪の詳細に触れるのは「受けとめきれないほど強烈」だった…それでもまた裁判員をやりたい理由

プレジデントオンライン / 2025年2月11日 9時15分

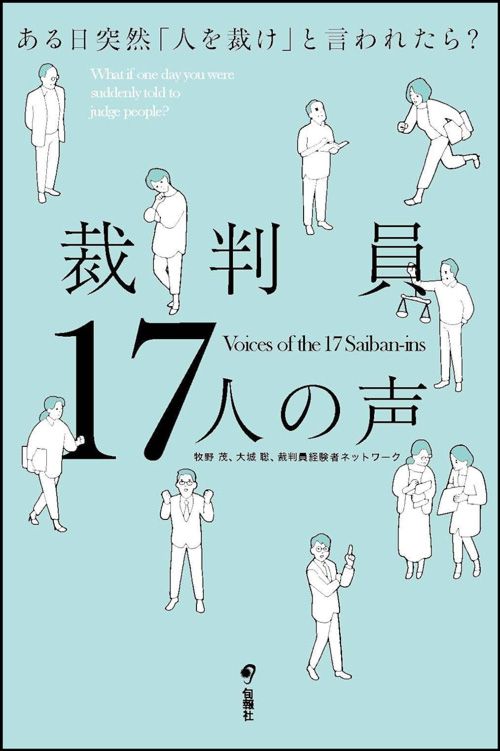

※本稿は『裁判員17人の声 ある日突然「人を裁け」と言われたら?』(旬報社)の一部を再編集したものです。

■強制性交等致傷罪で被害者の同意があったと誤信したかが争点

会社員の女性。裁判員をつとめた当時は50歳代。趣味は部屋の整理整頓、居心地のよい空間でアールグレイを飲みながらゆったりと過ごす時間が至福のひととき。

――はじめに担当された事件についてお聞かせください。

【A.S.】2018年に行われた裁判で、罪名は強制性交等致傷罪です。争点は各種暴行があったかどうか、被告人が被害者の同意があったと誤信したかどうかの2点でした。

――裁判員に選任される段階では、どのようにお考えでしたか。

【A.S.】このような機会はめったにないし、せっかくなのでぜひつとめたいと思いました。

――裁判員制度の知識のほどはいかがでしたか。

【A.S.】なんとなくしか知らなかったので、裁判所から送られてきたパンフレットを熟読しました。黙秘権・無罪推定の原則は、たしか学校で学びました。

――裁判員経験者の話を聞かれたことなどはありますか。

【A.S.】ありません。経験者の交流団体についても知りませんでした。とくに聞いておかなくてもよかったと思っています。先入観が入ってしまうので……。ただ、ランチはどうするのか、洋服は何を着ればよいのかなどの実際的な情報は、事前に知っておくと心配の種が減るのでよいかと思います。

――審理のようすを教えてください。

【A.S.】審理が2日、評議が3日、プラス判決言い渡し、という日程でした。実日数は6日間です。

検察官の主張も弁護人の主張もどちらも十分理解できました。ともに事前の準備がよくなされている印象を受けましたね。質疑応答も簡潔明瞭で、質問の目的も明確でした。

■性加害者は街中で会っても違和感がないような普通の外見

――審理のなかで判断材料はそろっていたと感じますか。

【A.S.】証拠がわりあいそろっていた事件だったと思います。検察官、弁護人どちらの資料もわかりやすく整理されたもので、大変参考になりました。とくに弁護人の資料は評議の際にかなり活用しました。

――その他審理中に印象的だったことはありますか。

【A.S.】まずは被告人が街中ですれ違ってもなんら違和感を感じないような普通の人だったこと。また、弁護人が非常に優秀だと裁判官が絶賛していたこと。被害者のそばには常に被害者参加弁護士がついていて、意見陳述では性被害の実情や被害者の心情を客観的に述べていたので、被害者にとっては心強いことだろうと思いました。事件当時の証人の勇気と行動力にもいたく感心しました。それから、「異議あり」はほんとにあるんですね(笑)

――事件の証人について、具体的にはどのような点に感銘を覚えられたのでしょうか。

【A.S.】証人は事件当夜、たまたま目をさましたときに女性の声を聞いたそうです。その声に違和感を覚え、ためらいつつも外に出て声のしたほうへ行ったら、路上に女性の持ち物が散乱していたと。これはおかしい、と考えて110番通報されたそうです。

■深夜に被害者の女性を見つけ110番したという勇気ある証人

――直接犯行現場を目にしたわけではなかったんですね。

【A.S.】証人が通報しなければ、この事件は事件として取り上げられることはなかっただろうと思いました。深夜のひとけのない住宅街で、外に出るのも躊躇されたでしょうし、110番をしたあと、屋外でパトカーを待っているあいだも怖かった、とおっしゃっていました。証人の勇気ある行動が裁判につながったのだと思います。なにごとも傍観者になってはいけない、という思いを強くしましたね。休憩時間中に裁判員同士でもよく、「傍観者になってはいけないんだね」という話をしていました。

――不満点や課題と感じた点などはいかがでしょうか。

【A.S.】被告人が外国人のため通訳の方がつきましたが、1人だったので大変そうでした。法廷通訳の充実が必要だと感じました。

――書面なども翻訳が必要なのではと思います。

【A.S.】起訴状や判決文など、文書でもらえるものについては事前に翻訳して法廷で読み上げていました。ただ証人尋問や被告人質問の質疑応答はぶっつけ本番の通訳なので、途中に休憩時間が入るとはいえ、かなり疲れると思います。「疲れた」と通訳の人が言っていたよ、と裁判官が話していました。また証人尋問の質疑応答は最初は同時通訳だったのですが、証人の声と通訳者の声とが重なるので、聞こえにくいということになり、途中で逐次通訳に切り替わりました。

■被告が外国人で日本語堪能でない場合、通訳作業がたいへん

――裁判という状況ならではの悩みもあるんですね。

【A.S.】評議が金曜日に終わり、裁判官が判決文をつくり、土日を挟んで翌月曜に判決が言い渡されたのですが、今思うと、通訳者が判決文を翻訳する時間が必要なため、土日を挟むスケジュールを組んだのだと思います。

――外国から移住される方が増えている昨今、犯罪に巻き込まれたり、あるいは罪を犯してしまった人のなかには、日本語に堪能でない人も多くいるのではないかと思います。

【A.S.】今の日本には外国の方が多数住んでいて、外国人のコミュニティも各地にありますよね。事件のニュースで外国の方の名前があがることもあります。考えてみれば裁判だけでなく、取り調べの段階から通訳者は必要ですが、これまで通訳者の存在をあまり考えたことはありませんでした。公平な裁判のためには法廷通訳の充実は必須と思いますし、育成を考えていかなければならないのではないでしょうか。

私自身、法廷で証人に質問をしたときに、通訳の方から聞き返されてしまったことがあります。通訳者が通訳しやすいように、「てにをは」を含め文脈を考えて、正しい日本語で話さなければならないと反省しました。

■裁判が終わった後は、疲れて1週間ぼーっとしていた

――評議はいかがでしたか。

【A.S.】言いたいことはおおむね言えたと思います。意見を言いやすい雰囲気がありました。心理的安全性が確保された場で、裁判官、裁判員のみなさんとあらゆる角度から事件を検討し、結論を導き出せたと思います。

――裁判官たちはどのようなようすでしたか。

【A.S.】進行は左陪席で、裁判長と右陪席が臨機応変に補っていました。3人のチームワークがよく、ファシリテーションスキルも高かったと思います。

――裁判が終わったときの感想を教えてください。

【A.S.】仲間と一緒に困難なことをやり遂げた充実感がありましたが、かなり疲れて終了後1週間ほどはぼーっとしていました。被害者や被告人の一生を決めてしまうことの重責をひしひしと感じました。

――裁判のあと、経験談等を話す機会はありましたか。

【A.S.】事件が性犯罪だったこともあり、私自身も話しづらかったし、周囲の人たちも遠慮している雰囲気があり、あまり話せませんでした。裁判員経験者の交流会で話ができてほっとしました。

――自粛していた、ということでしょうか。

【A.S.】自粛は全然していません。単純にあまり話せなかったということです。聞いてはいけないのではないか、という周囲の雰囲気は感じました。

■裁判員の体験は1人では受けとめきれないほどのインパクト

――周囲の遠慮を感じた、というケースは多いようです。守秘義務に関する部分が大きいとは思うのですが、守秘義務の緩和についてはいかがですか。

【A.S.】あまりにも守秘義務が強調されているので、裁判員になったこと自体話してはならない・聞いてはならない、という誤解が生まれているように感じます。ダイナミックに動いていく評議のようすを聞くことによって、国民が裁判員制度を現実味をもって身近に感じ、興味を持つのではないでしょうか。

――担当されたのは性犯罪ということでしたが、こころの負担などはいかがでしたか。

【A.S.】負担と思ったことはありませんが、事件の生々しさも含め、裁判員の体験は自分1人では受けとめきれないほどインパクトの大きいものでした。ですので、その体験を互いに聞き、話せる裁判員OB会があるとよいと思います。体験を共有することによって、自分の裁判員経験を客観的に、俯瞰して見直すことができ、少しずつ消化していけるようになると思います。そのためにも守秘義務は緩和してほしいですね。

■50代で裁判員を経験し、行動することの重要性を感じた

――裁判員を経験したことで、何か変化はありましたか。

【A.S.】社会に貢献したいという気持ちが徐々に強くなりました。裁判員になる前も刑事裁判や社会問題に対して関心はありましたが、日常生活での興味の中心はやはりどうしても自分と自分のまわりのことになってしまいます。裁判員を経験したことによって、広く社会に目を向け、思っているだけではなく行動することの重要性を感じたので、自分のできる範囲で行動することを心がけるようになりました。

また、日本や外国の刑法(とくに性犯罪規定)や司法制度(とくに冤罪や再審制度)にも関心を持つようになりました。

――できる範囲で行動をされているとのことですが、具体的にはどのような活動に携わっておられますか。

【A.S.】ひとつは受刑者との文通ボランティアです。犯罪加害者とされる人のことをこんなにも深く考えたのははじめてで、日本の再犯率が諸外国と比べてきわめて高いこともはじめて知りました。刑務所での生活や出所後の被告人の人生などに思いをはせ、再犯防止に役立つのならと文通ボランティアを始めました。

また、フラワーデモや性犯罪被害者支援団体へも参加しています。この裁判のふたつめの争点(被告人は被害者が同意したと誤信した)になんとなく違和感を持ったこと、評議の休憩時間にした雑談で、裁判官から外国の刑法性犯罪規定の話を聞き、日本のそれは不十分だと感じたことがきっかけで、参加するにいたりました。性犯罪に対する社会の意識の変革や刑法改正をめざしています。

――もしもう一度裁判員に選任されるとしたら、引き受けたいと考えますか。

【A.S.】引き受けます。

■全身全霊をかけて考え、得るもののほうが確実に多い体験

――最後に次に裁判員になる人にメッセージをお願いします。

【A.S.】裁判員をつとめることはほとんどの人にとって強烈な体験になりますし、私自身精神的にきつくなかったと言えば嘘になります。ですので、是が非でも参加を、とは言いにくい面もあります。ただ、得るもののほうが確実に多いので、万難を排して参加することをおすすめします。縁もゆかりもない、裁判後もきっと会うことのない人のために時間を使い、全身全霊をかけて考え悩む、そんな経験を一生のうちに一度はしてみてもよいのではないでしょうか。

裁判員を経験したことによってすぐに行動に変化があった人もいるでしょう。私の場合は数年をかけてじわじわと変わっていったように思います。自分の裁判員の経験が将来どのように孵化するか、その過程を楽しむのもありだと思います。

----------

弁護士

慶応義塾大学法学部卒業。日弁連刑事弁護センター幹事。2010年に「裁判員経験者ネットワーク」を立ち上げ、共同代表に。裁判員制度の推進、改善を目指している。著書に『裁判員制度の10年』(日本評論社)、共著・監修に『高校生も法廷に!10代のための裁判員裁判』(旬報社)がある。

----------

----------

弁護士

弁護士。中央大学法学部卒業。「裁判員経験者ネットワーク」共同代表。市民の視点から裁判員制度への提言を続けている。「福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(SAFLAN)」事務局長なども務める。共著に『増補改訂版 あなたが変える裁判員制度―市民からみた司法参加の現在』(同時代社)、共著・監修に『高校生も法廷に!10代のための裁判員裁判』(旬報社)。

----------

----------

----------

(弁護士 牧野 茂、弁護士 大城 聡、裁判員経験者ネットワーク)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「遺体解剖写真を見ても大丈夫か」と念押しされ殺人事件の裁判員に…塾講師の女性が目撃した血なまぐさい世界

プレジデントオンライン / 2025年2月10日 9時15分

-

食パンを万引きした男が見つかって暴行…貧困ゆえのせつない事件を裁判員として裁いた商社マンの体験

プレジデントオンライン / 2025年2月9日 9時15分

-

「被害者女性が自分から男の家に入ったことは落ち度か」性加害事件の裁判員になった30代男性が苦悩したワケ

プレジデントオンライン / 2025年2月8日 9時15分

-

母・浩子被告「できないことは断った」父・修被告裁判で証言…法廷で様々エピソード語る狙いとは

STVニュース北海道 / 2025年1月29日 18時30分

-

20~30代女性従業員4人を脅迫し”生涯尽くす”誓わせ性交を繰り返した事件 ペットショップ経営・本多道雄被告(66) きっかけは店に届いた1通の手紙か

RKB毎日放送 / 2025年1月15日 18時21分

ランキング

-

1〈バレンタインは時代遅れイベント?〉職場で“チョコハラ”に遭った女性が「もう絶対義理チョコを渡すのはやめよう」と思った悲しき メモリーズ

集英社オンライン / 2025年2月11日 10時0分

-

2ママ友に“利用され続けた”30代女性。会計時に店員が言った「スッキリする一言」で縁を切ることができたワケ

日刊SPA! / 2025年2月11日 8時53分

-

3「油」で生理痛やPMS解消、栄養士が教える上手な“選び方”と“とり方” 注目は「カメリナオイル」

週刊女性PRIME / 2025年2月11日 6時0分

-

4備蓄米放出でも政府はコメ価格を下げる気なし…識者が見解「相場を維持したい」思惑とは

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月11日 9時26分

-

540歳以上の20人に1人が発症する「緑内障」…3つのよくある間違い

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月11日 9時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください