姫路城はボロボロの廃墟同然だった…明治~終戦の間に天下の名城が直面していた信じられない危機の連続

プレジデントオンライン / 2025年2月8日 16時15分

■姫路城と法隆寺の決定的な違い

姫路城。いわずと知れた日本を代表する城郭で、まさに天下の名城である。大天守以下8棟が国宝、そのほか74棟が重要文化財に指定され、その数から現存建造物が圧倒的に多いことが伝わると思う。だが、建物がよく残っているから名城なのではない。江戸時代にも名城の誉れ高かった城の建造物が、幸いにも数多く残ったのである。

上記の建造物は昭和6年(1931)に国宝保存法にもとづき、当時の「国宝」(旧国宝)に指定された。昭和25年(1950)の文化財保護法では、旧国宝は「重要文化財」と呼び名が変わり、なかでも特別に価値があるものだけが「国宝」と呼ばれることになった。姫路城の大天守以下8棟は、その翌年にはあらためて国宝(新国宝)に指定されている。問答無用の価値があったということである。

また、平成5年(1993)12月には、「法隆寺地域の仏教建造物」とともに日本初の世界文化遺産に登録されている。

まさに日本を代表する文化遺産であり、歴史的建造物なのだが、じつは、事ここに至る前の道のりには、少しも平坦なところがなかった。姫路城の苦難の歴史を知れば、よくここまで倒壊せず、焼失することもなく持ちこたえたという感慨をいだかざるをえない。

■天守の屋根には雑草、壁は崩落

日本の城の運命を決めたのは、明治6年(1873)1月に出された2つの太政官礼(太政官が交付した法令)だった。陣屋や要害などと呼ばれたものを加えると国内に300程度はあった城は、陸軍の軍用財産として残す存城と、普通財産として大蔵省に処分させる廃城とに分けられた。

このとき存城とされたのは40余りだけで、それもたんに軍用財産として使うというにすぎず、城を文化財とみなすという視点は皆無だった。だから、姫路城も存城となった翌年には、陸軍大阪鎮台歩兵第十連隊の駐屯地になり、三の丸に建ち並んでいた御殿群は、兵舎を建てるためにすべて取り壊されてしまった。大手門をはじめ複数の櫓や門も入札にかけられた。

保存しようという意識がわずかでも芽生えはじめたのは、維新から10年ほど経ってからだった。明治11年(1878)12月、陸軍省で軍施設の営繕などを担当していた中村重遠大佐が、名古屋城と姫路城の保存を求める上申書を山県有朋陸軍卿に提出。翌年、陸軍省と内務省、大蔵省のあいだで、この2城を永久保存する方針が決められた。

とはいえ、保存費用としてわずかな一時金が支給されたにすぎず、天守も櫓も門もほぼ放置された。しかし、江戸時代を通して大規模なもので5回、小規模なものは30回を超える修理を重ねて維持してきた姫路城である。放置されれば、空き家がたちまち荒廃するのと同様の結果になる。

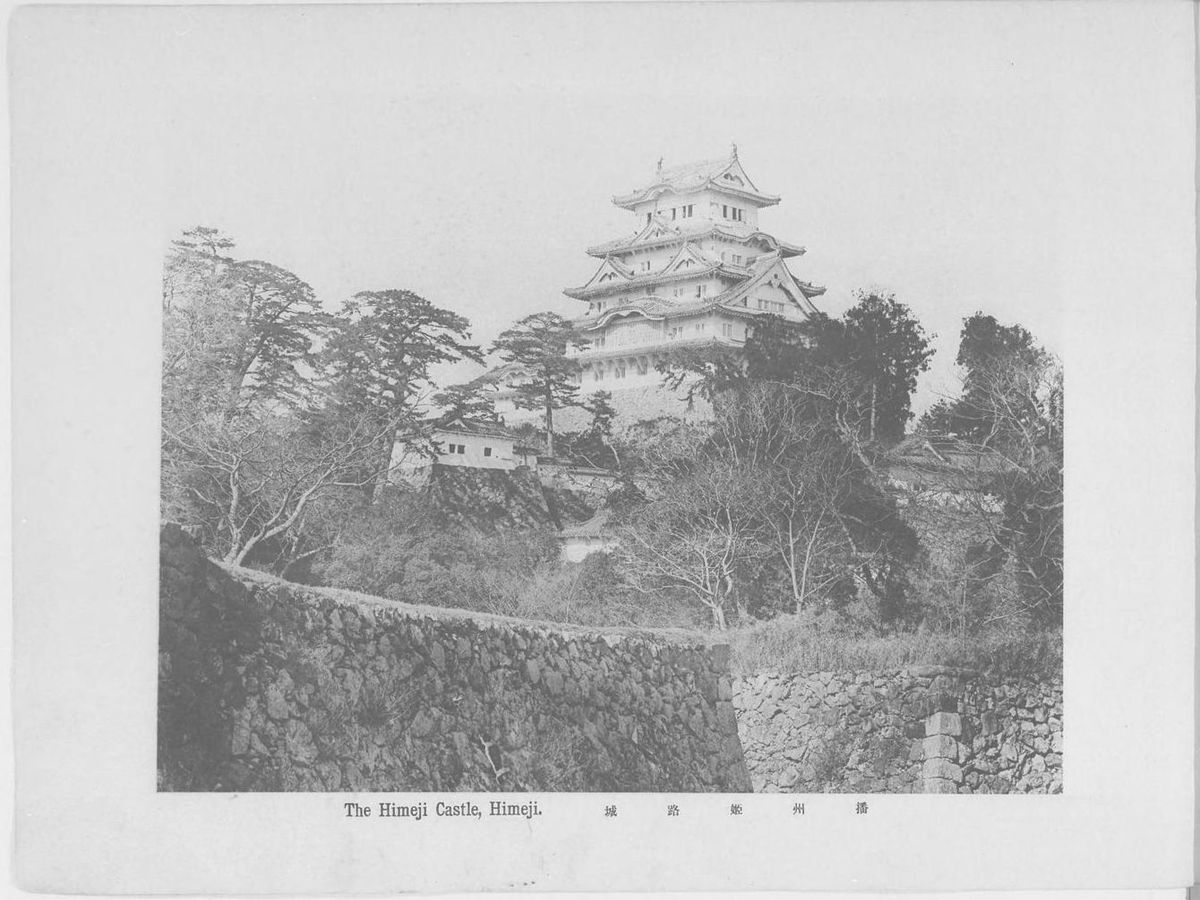

明治中期に撮影された写真では、天守の屋根は瓦がずり落ちて雑草が繁茂し、壁は崩落。大天守と東小天守を結ぶ「イの渡櫓」の西側など、壁も屋根も崩れ落ちて、いまにも倒壊しそうに見える。

■きっかけは豪雨だった

日露戦争終結後の明治41年(1908)になって、さすがに惨状を憂うる地元民も増えたようだ。白鷺城保存期成同盟会を結成され、政府や貴族院に請願したほか、姫路藩士の息子である陸軍次官、石本新六中将が尽力。ようやく明治43年(1910)から翌年にかけ、9億円の国費が投じられ、幕末以来50年ぶりの修理が行われることになった。

ただし、所詮は陸軍省の裁量による修理であり、対象外とされた西の丸では、櫓や多門の軒が崩れ、壁が破れるなど倒壊の危険性が生じた。大正8年(1919)に修理されたが応急的なものにすぎず、昭和6年(1931)に国宝に指定されたのちも、法隆寺などと違って修理の予算がつかなかった。

そうこうするうちに昭和9年(1934)6月、豪雨で西の丸の「ヲの櫓」から「タの渡櫓」にかけて、石垣ごと崩落する事故が発生。文部省が慌てて調査した結果、当該の櫓と石垣だけでなく、姫路城全体がきわめて深刻な状況にあるとわかった。

この期におよんで文部省もようやく重い腰を上げ、臨時の災害復旧修理事業として予算を組み、昭和10年2月から修理がはじまった。少しでも遅れていれば、多かれ少なかれ建造物群が崩壊しかねない危険にさらされた末の、ようやくの決断だった。

■B29の焼夷弾が直撃していた

この修理は、すべての建造物をいちど解体して元に戻すという画期的なもので(解体修理)、終戦間近の一時期を除いて続けられ、最後に行われた大天守の解体修理が竣工したのは昭和39年(1964)だった。

その間、姫路城は別の危険にもさらされた。昭和20年(1945)6月22日と7月3日深夜、B29爆撃機が姫路市内全域に焼夷弾を落としたのである。だが、姫路城は奇跡的に無事だった。米軍が配慮した、という噂も立ったようだが、姫路空爆に参加した米軍操縦士はのちに、「城があるなど知らされておらず、レーダーに映った堀を沼か池だと思って引き返したのではないか」と証言したという。

それに、大天守最上階南側の床板上からは、窓を破って着弾した不発弾が見つかり、西の丸からも2つの焼夷弾が見つかった。旧三の丸にあった市立鷺城中学は3棟の校舎がすべて全焼している。姫路城が焼けずに残った理由は、幸運にあるとしか言いようがないのである。

大天守には別の問題もあった。江戸時代を通じて南東に傾き、昭和の大修理の際には東大柱が南に20センチ、東に26.5センチ、西大柱は同じく22センチと26.8センチ傾いていた。原因は天守台の石垣が積まれた地盤の不同沈下で、このため昭和の修理では、建造物の膨大な重量に耐えられるように、やむなくコンクリート製の基礎を入れている。

■現代でも運べないほどの柱

ところで姫路城の大天守は、いま述べた東と西の2本の大柱によって支えられている。東大柱はモミの1本材なのに対し、西大柱は2本の木材を途中で継いでおり、上部がツガ材、下部がモミ材だった。ところが解体してみると、とくに西大柱は腐食が進んでおり、再利用が不可能なことがわかった。

そこで、西大柱はすべてヒノキ材に、東大柱も一部がヒノキ材と交換されたのだが、大変な巨木の柱だったので、最適なヒノキを探すのは困難をきわめた。昭和34年(1959)にようやく、岐阜県の現中津川市内の山林に最適と思われるヒノキが見つかったが、伐り出す途中に折れてしまった。その近くで見つかった別の材も、今度は森林鉄道で運搬する途中に長すぎて折れてしまったという。

仕方なく折れた材の根元の部分を、兵庫県内から伐り出したほかのヒノキ材に継ぎ合わせて使用した――。そんな苦労話が残されている。

旧材は現在、有料区域に入る手前の旧三の丸に展示されているが、現代においても運搬困難な木材が人力で運ばれ、加工され、組み上げられていたのである。

■28億円かけた「平成の大修理」

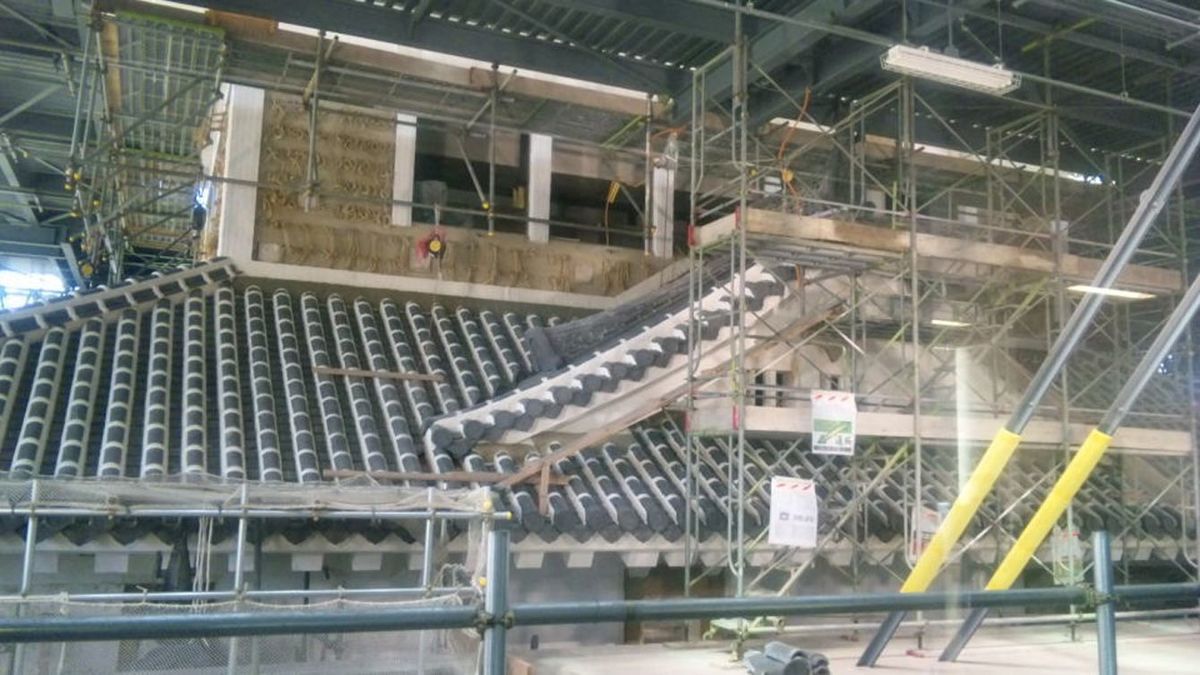

それから45年を経た平成11年(2009)6月に着工され、同17年(2015)3月に竣工したのが「平成の大修理」だった。

まず、世界遺産への登録を機に、1994~2022年の29年間におよぶ「平成中期保存修理計画」が策定され、大天守を除く81棟の修理保存計画が立てられた。こうして姫路城の建造物全体について、漆喰の塗り直しや屋根瓦の交換が進められるなか、昭和の修理が終わって45年を経た平成11年から、大天守が修理されることになった。

その主な内容は屋根の全面葺き直し、壁および屋根の目地の漆喰塗り直し、一部の柱の構造補強だった。修理の期間中に覆っていた素屋根が取り払われると、屋根の目地の漆喰が鮮やかで、全体が真っ白に見える天守が現れ、「白すぎ城」などといわれたのは平成17年(2015)のことだった。

大天守の修理は事業費が28億円だったという。これは平成16年(2004)に木造で完成した大洲城天守の復元事業費13億円の2倍を超える。現在、不同沈下は収まっているものの、平成の修理後も老朽による傷みはあちこちで報告されている。いずれまた解体修理も必要になるだろう。

だが、そのように苦労して後世に引き継いでいくべき遺産が、偶然と幸運の連鎖によってこうして残っていることには、感謝の気持ちを禁じ得ない。

----------

歴史評論家、音楽評論家

神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。日本中世史、近世史が中心だが守備範囲は広い。著書に『お城の値打ち』(新潮新書)、 『カラー版 東京で見つける江戸』(平凡社新書)。ヨーロッパの音楽、美術、建築にも精通し、オペラをはじめとするクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』、『魅惑のオペラ歌手50 歌声のカタログ』(ともにアルテスパブリッシング)など。

----------

(歴史評論家、音楽評論家 香原 斗志)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

重要文化財 法隆寺東院礼堂・廻廊現場見学会開催!

PR TIMES / 2025年2月5日 10時45分

-

2026年春、京都・祇園に開業する新規ホテル 「帝国ホテル 京都」に名称決定

共同通信PRワイヤー / 2025年1月29日 14時0分

-

法隆寺500円、興福寺200円…苦渋の拝観料値上げ 世界遺産維持にもコスト増の波

産経ニュース / 2025年1月26日 12時0分

-

国宝・松江城天守が泣いている…城より高いマンション建設で歴史的価値をみすみす手放す地元自治体の残念さ

プレジデントオンライン / 2025年1月20日 9時15分

-

福井城の象徴「坤櫓」復元へ、CF実施 県都の新たな顔に、高さ16メートル

共同通信 / 2025年1月19日 7時2分

ランキング

-

1リスクゼロの預金で稼ぐ方法は?「定期金利2%」に備える3つの戦略を、人気FPが指南する

日刊SPA! / 2025年2月8日 8時46分

-

2中国製AI「ディープシーク」は興味本位で使うとヤバイ? 政府も識者も“個人情報の扱い”に懸念

日刊ゲンダイDIGITAL / 2025年2月8日 9時26分

-

3ゴミ屋敷から発見した「230万円で売れた“真っ黒のモノ”」の正体は…ゴミ清掃員芸人が語る「衝撃的なゴミ屋敷」の実態

日刊SPA! / 2025年2月8日 8時54分

-

4八潮市のような場所は全国にいくつかある…東大教授が指摘する「下水管腐食」が起きる3つの新たな要因

プレジデントオンライン / 2025年2月8日 9時15分

-

5ののちゃん、髪引っ張られても撮影続行「再生数稼ぐ」「毒親」批判殺到。6歳児に“プロ子供”を大人がやらせる違和感

女子SPA! / 2025年2月8日 8時47分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください