八潮市のような場所は全国にいくつかある…東大教授が指摘する「下水管腐食」が起きる3つの新たな要因

プレジデントオンライン / 2025年2月8日 9時15分

■なぜ下水管に穴が空いたのか

2025年1月28日午前10時ごろ、八潮市内の中央一丁目交差点の道路が突然、陥没した。驚くことにアスファルト舗装の下にあるべきはずの土砂はなく、大きな空洞が口を開けていた。土砂はどこへ行ったのだろうか。

陥没現場の地下には直径4.75mの下水管が埋まっており、土砂はその下水管に空いた穴から吸い込まれてしまったのだ。その結果、大きな空洞が形成されたとされている。

ではなぜ、下水管に穴が空いたのだろうか。一般的に下水管に穴が空く要因として知られているのは、地震による破損、地盤の影響、交通荷重、下水管の腐食などがある。今回の現場ではそれら要因が複合的に作用したと考えられるが、下水管の腐食がトリガーになったことはほぼ間違いない。

腐食を引き起こしたのは「硫化水素」と呼ばれるガスだ。私たちが使う洗剤、うんちやおしっこなどに含まれる硫黄を基に、下水管を流れる間に生成される。硫化水素のままなら良いのだが、下水から空気中に放出されてひとたび硫酸に変化すると下水管を腐食しはじめる。

■見えてきた3つの新たな要因

ただ、疑問なのは、硫化水素が発生した要因である。テレビ報道に出る地盤の専門家などは、現場で管路がカーブしていて硫化水素が発生しやすい環境だったからと解説しているが、果たしてそれだけだったのか。

カーブしている管路など、日本国内にざらにある。あれほどの大きな管になれば、厚みもある。それでもなお今回の事故が発生したとなれば、ほかにも要因があって、大量の硫化水素が発生していたのではないか。その要因を考えることが、次の事故を防ぐことに繋がるのではないか。そう考え、東京大学大学院新領域創成科学研究科の佐藤弘泰教授をはじめとする下水管の調査や管理の専門家に話を聞いた。その結果、「太さ」「地点」「乱れ」という3つの新たな要因が見えてきた。

■要因①下水管の「太さ」

事故があった現場の地下には、どのような下水道構造物があったのだろうか。それを調べていくと、専門家ではない筆者にも奇妙な点が見えてきた。注目したのは、陥没が起きた交差点の上流側の下水管の「太さ」である。

図表1を見てほしい。

緑色の線が、埼玉県が管理する下水管である。陥没現場に至るまでの下水管の太さは、直径3mである。不思議なのはそこに至るさらに上流側の下水管の太さで、直径4.25mと直径2.4mの2本の下水管が合流している。この不思議さをお分かりいただけるだろうか。川に例えるなら、幅4.25mと2.4mの支流が合流し、幅3mの本流になったということ。本流のほうが小さくなっているのだ。

佐藤教授によると、この状況が硫化水素の生成を助長した可能性があるという。

「下水の量が同じだったとしても、直径4mの下水管より、直径3mの下水管を流れるほうが水深は深くなりますよね。現場ではさらに直径2mほどの下水管からも下水が合流しているので、水深はさらに深くなります。そうなると、底のほうの下水には酸素が供給されにくくなります。硫化水素は酸素が少ない条件下で生成されますから、陥没現場の上流側は、構造的に硫化水素が生成されやすかったと言えるでしょう」

■要因②エリアにおける「地点」

次に陥没現場の場所に着目した。ここは埼玉県の中川流域下水道に属するエリアで、エリア内には121kmもの下水管が埋設されている。そのほぼ最下流に現場は位置していた。

佐藤教授によると、下水中には多くの細菌が含まれており、下水に含まれる酸素を使って活動している。下水の流下距離が長くなればなるほど酸素は細菌に取り込まれ、下水に含まれる酸素は減る。その結果、酸素が少ない状況が形成され、前述したように硫化水素が生成されやすくなるのだ。しかし、実は硫化水素が生成されたとしても、それが下水中にとどまってさえいればさしたる問題はないと業界では言われている。ではなぜ、今回の現場では下水管の腐食が進んだのであろうか。

■要因③下水の「乱れ」

硫化水素そのものには、実は下水管を腐らせる性質はない。それが空気中に放出され、物体の表面に沈着すると、細菌の働きによって硫酸に変化する。この硫酸こそが、下水管を腐食させる。つまり、陥没現場には、硫化水素を水中から空気中に解き放つなんらかの要因があったということだ。

では、どのような要因で硫化水素が空気中に放出されたのだろうか。

佐藤教授や今回ヒアリングした下水道の専門家によると、硫化水素が放出されるのは、下水の流れに「乱れ」が生じた時だという。そこで再び、道路陥没が起きた交差点周辺の下水管の構造を調べてみた。

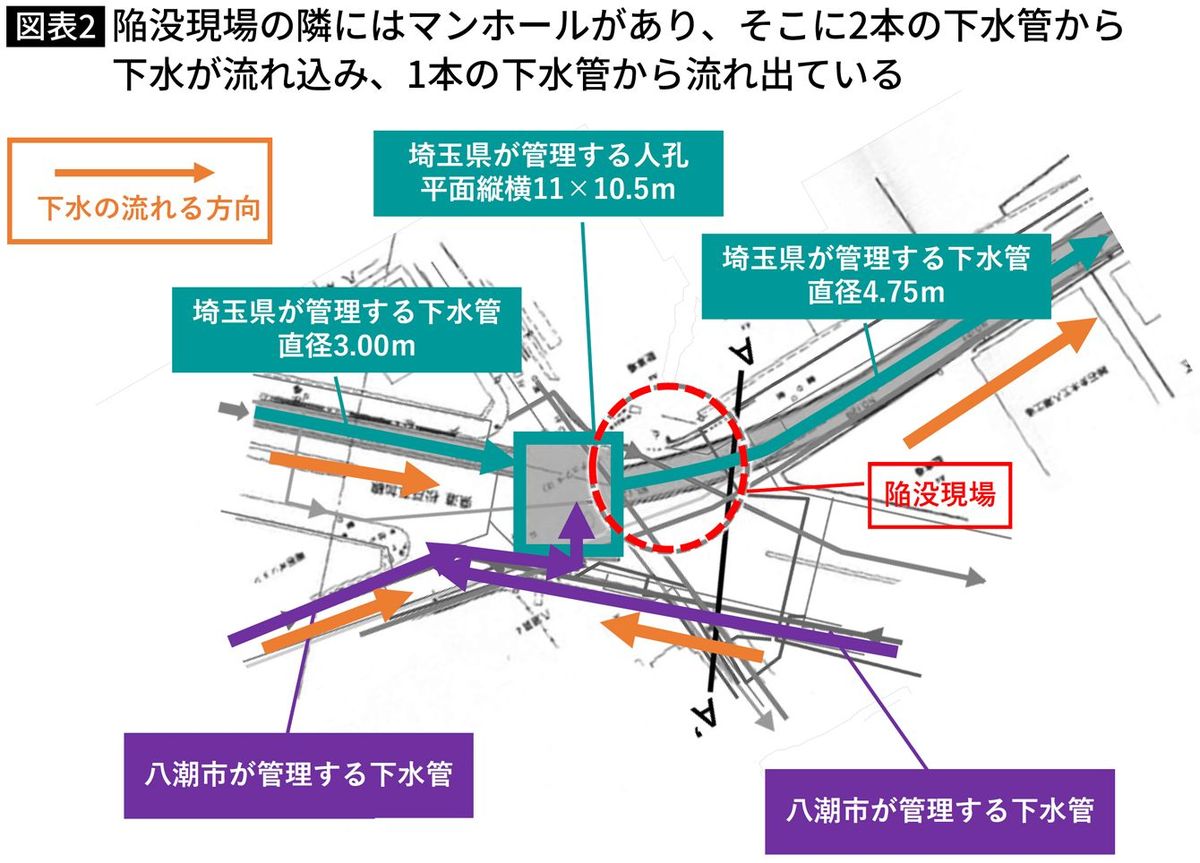

図表2を見てほしい。図表1の点線カ所を拡大したものだ。

調査の結果、交差点の下、おそらく道路が陥没したすぐ隣に、「人孔」と呼ばれる構造物があることが分かった。「人孔」とは一般にはマンホールと呼ばれ、下水管を点検する際に使われる。人が中に入って作業ができるように空洞になっており、円形のものもあるが、ここには「ボックスカルバート」と呼ばれるコンクリート製の四角い空洞(矩形と呼ばれる)が入っていた。この「ボックスカルバート」の水平方向の断面は縦横11m×10.5m、高さは10m近くもある。

こうした「マンホール」は、下水管が曲がったり、複数の下水管が合流する地点に作られる。

■複数の下水管から下水が流入

まず、曲がりを見ていこう。この現場でも地図上の目測ではあるが135度ほど下水管が曲がっている。佐藤教授によると、それほど大きな角度ではないが、下水の流れに乱れが生じやすいという。

次に、下水管の合流についてみると、この「マンホール」には先ほど触れた県が管理する直径3mの下水管のほかに、もう1本の下水管が合流していることが分かった。図表2でいうと紫色の線で、これは八潮市が管理する下水管である。つまり、これら2本の管から下水が「マンホール」に集まり、今回の道路陥没を誘発した直径4.75mの下水管へ流れ下っていく構造になっているということだ。

ちなみに八潮市が管理する管はマンホールの直前で2本が合わさって1本になっているようだ。佐藤教授によると、複数の下水管から下水が流入していること、また、「マンホール」から出ていく下水管のほうが太くなっていることで、下水の流れに乱れが生じて硫化水素を放出しやすい環境になるという。

■マンホールの地点で約2mの高低差

さらに、現地の状況に詳しい専門家から、「下水管が埋設されている深さに大きな差がある」との指摘を受け、県が管理する下水管(緑色の線)に着目し、埋設深さを比較した。その結果、その指摘通り、マンホールに流れ込んでくる上流側(図表2のマンホールの左側)の管底と、マンホールから出ていく下流側(同右側)の管底には約2mもの高低差があることが分かった。もちろん、下流側が低い。その落差を下水が流れ下ることになる。

現地の状況に詳しい専門家によると、「マンホールに流入する下水はまるで滝のよう」とのこと。そうなれば下水の流れに乱れが生じ、硫化水素が空気中に放出されやすいということは想像に難くない。

佐藤教授にこの情報を伝えたところ、「この落差が硫化水素を水中から空気中に解き放つ非常に支配的な要因であるように思われる」とのことだった。

ただし、この高低差があるからこそ、電力などは使わなくても、重力の力だけで下水を下流に流すことができるということを付記しておく。

■下水道がなければ生きていけない

ここでは硫化水素、硫酸の発生について推察したが、もちろんこれが今回の事故の要因のすべてではない。佐藤教授も地下水位の高さ、雨水を流す管からの漏水、昨今の豪雨の多発、現地の地質の影響などの要因も指摘しており、「不幸な条件が複数絡んでいるものと見ています」と述べている。

「平成27年に下水道法が改正され、下水道の維持管理に向けての体制が整備されました。それからおよそ10年が経ちますが、今はまだこれから長く続く維持管理の時代の幕開けに過ぎません。まだまだ研鑽を積み重ね、技術を高めていかなければなりません。今回の事故からたくさんのことを学び、今後の下水道の維持管理に活かしていかなければなりません」(佐藤教授)

国土交通省によると、私たちの足元には約49万kmもの下水管が張り巡らされている。そのうち、「標準耐用年数」と呼ばれる下水管の寿命50年を超える管の割合は、現時点で約7%、約3万kmとまだ数字は小さいが、20年後には約40%、約20万kmにまで一気に増加するという。その中には場所ははっきりと記せないが、こうした八潮市のような場所は全国にいくつかあると専門家は指摘している。いつどこで、八潮市と同じ事故が起きてもおかしくない。

それを回避するには、私たちの身体と同じように下水管の「健康診断」をして状態を把握し、状態が悪ければ「治療」すること。そのためには「カネ」が必要であり、その財源は下水道使用料と税金である。トイレの水が流れてくれれば下水道は大丈夫と思いがちだが、地下でひそやかに崩壊している現実を今回の事故は私たちに突き付けた。政治のみならず、私たちひとり一人もまた、福祉や教育などと同じように、下水道の「健康診断」や「治療」にも税金を配分する覚悟が必要である。

----------

ウォーターエバンジェリスト

上下水道記者。一般社団法人Water-n代表理事。環境専門紙の水ビジネス担当記者・契約記者、Webジャーナル「Mizu Design」編集長として四半世紀以上にわたって上下水道分野の取材を続ける。

----------

(ウォーターエバンジェリスト 奥田 早希子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「日本の下水道管」を劣化させている6つの要素 埼玉県八潮の事故はまったく他人事ではない

東洋経済オンライン / 2025年2月4日 8時0分

-

埼玉道路陥没事故、硫酸発生・気温上昇・軟弱地盤…複合要因か 地中深くの異変は把握困難

産経ニュース / 2025年2月1日 16時3分

-

【埼玉・八潮の道路陥没事故】「前から糞のようなニオイが…」近隣住民らが感じていた“異変” アスファルトのヒビは予兆だったのか

NEWSポストセブン / 2025年2月1日 11時45分

-

埼玉の「恐ろしい道路陥没」はどこでも起こり得る? 「下水道管老朽化」という根深い問題 幹線道路ほどヤバいワケ

乗りものニュース / 2025年1月30日 9時42分

-

「マンホールからあふれる可能性も」埼玉・八潮の陥没事故、120万人に下水使用制限

産経ニュース / 2025年1月29日 17時6分

ランキング

-

1ネトフリに実力派俳優が出演する理由は「お金」だけではない…テレビドラマに起きている深刻な幼稚化

プレジデントオンライン / 2025年2月8日 7時15分

-

2高額療養費の「自己負担の上限引き上げ」見直しへ…政府・与党、がん患者らに反発広がり

読売新聞 / 2025年2月8日 5時0分

-

3突然、骨折したかと思うほどの激痛が走った…贅沢とは無縁の48歳男性に痛風を発症させた"危険な好物"

プレジデントオンライン / 2025年2月8日 7時15分

-

4ゴミ屋敷から発見した「230万円で売れた“真っ黒のモノ”」の正体は…ゴミ清掃員芸人が語る「衝撃的なゴミ屋敷」の実態

日刊SPA! / 2025年2月8日 8時54分

-

5「イラン初の空母」ついに就役へ スキージャンプ式の飛行甲板付きの“商船改造艦” 艦載機は!?

乗りものニュース / 2025年2月8日 8時42分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください