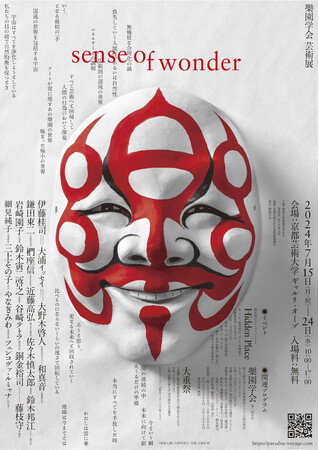

樂園学会 芸術展「sense of wonder」2024年夏、京都芸術大学にて人気大学講師や研究者、作家による芸術展を開催!

PR TIMES / 2024年6月18日 15時45分

絵画、彫刻、陶芸、音楽から科学に至るまで、多岐に渡るアートが未来を照らす。

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-545d38b3d3c8a7af93f16744e95150ea-905x1280.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

人と社会の意識変容を目的に、研究者達が分野ごとに分かれ研究を進める樂園学会は、研究だけでなく実践の場として、この度、アートにおける樂園をテーマとした芸術展「sense of wonder」を2024年7月15日(月)~24日(水)、京都芸術大学「ギャルリ・オーブ」にて開催します。

研究は、社会実装されることで世の中の役に立つ機会を得ます。しかし、社会実装されるには、さまざまな障壁があり、どんなに必要性が高くても、収益を生み出し、社会の仕組みに組み込まれていなければ陰に埋もれてしまう場合も少なくありません。そんな事実を本展覧会実行委員長の佐々木慎太郎によるキュレーションの元、今、社会とは離れているかもしれない、人々の心の中で芽生え始めている、私たち人間がよりよく生きるためのアイデアを模索することを目指します。

- 展覧会ステートメント

19世紀初頭から姿を現し始めた産業資本主義の様相は、二つの世界大戦を経て現在の姿に至った。人と人の関係は、モノとモノとの関係のように、一度は無機質な合理化の渦へと呑み込まれたように見えた。しかし、私たちは喪失していく人間性、あるいは自然性に耐えることは出来なかった。それは、人の感性が、宇宙にまで至る広範囲の混沌の世界からくる、エネルギーとの調和を拒むことに、最後の最後まで抵抗し続けてしまう性質であったことが理由であるだろう。

宗教も、科学も、それらはすべて芸術へと回帰していく。なぜなら、芸術とは、すべての人間の行為において源泉となる最初の一手であるからに相違ない。今度の芸術展は、科学者や学者、音楽家、医師たちが、アートが常に現すあの樂園の世界へと向かい、アーティストとなり、それを世に下ろした物の展示である。それは極まった極小の世界が、すべての混沌の世界を包括する宇宙であるのと同意であると感じることもあれば、ふとした瞬間に戻ってくる、ありのままの現実の世界のようなバラバラの世界の一部である瞬間でもある。

宇宙はすべてを浄化しようとしている。人と人、人とモノ、モノとモノとのバランスが、私たちの目の前で自然均衡を保つとき、わたしたちはこの自然界において、どんな役割を担うようになるのだろうか。急速に変化していく、この今という瞬間の連続の中で、未来に向けて耐えうるだけの準備を、この世界の中で一体誰ができるというのだろうか。むしろ、それは本当に必要なことなのだろうか。本当にすべてを手放した時、この世界は一体どのような景色を見せてくれるのだろうか。

2024年の夏という目の前であり、遠い未来であるこの度の展示の試みとして、わたしは雲に乗ろうと思う。そして今度展示する作品たちとともに、更なる未来へと回収されていく事になるのだろう。思考世界の終着駅から始まる新たな感性の世界。地球は今までとは比べものにならないくらいの速さで回転している。

佐々木慎太郎(樂園学会芸術展運営委員会 委員長)

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-85edd3788d428e8067e5df4366018e2a-1024x683.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

佐々木慎太郎 略歴1976年、岡山県生まれ。大学卒業後に世界一周旅行へ。2年後、東京へ戻り小説家を目指し出版社に勤務するが28歳で実家の旅館に戻る。33歳で代表取締役に就任。地元美作で、地方創生を目的とした芸術際などを開催する。瀬戸内で直島旅館「ろ霞」をオープンさせ、それをきっかけに京都芸術大学大学院へ入学し、2024年修士学位取得。

■開催概要

樂園学会 樂園芸術展「sense of wonder」

日時:2024年7月15日(月)~7月24日(水)10:00~17:00

場所:京都芸術大学 ギャルリ・オーブ

住所:京都市左京区北白川瓜生山2-116 京都芸術大学人間館1F

アクセス:市バス「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」下車すぐ

叡山電車「茶山・京都芸術大学駅」より徒歩約10分

出展者:伊藤桂司(グラフィックアーティスト)、大浦イッセイ(インダストリアルデザイナー)、大野木啓人(空間演出デザイナー)、和真音(音響療法家)、鎌田東二(宗教哲学者)、椚座信(rakueneeds)、近藤高弘(陶芸家・美術家)、佐々木慎太郎(事業家)、鈴木邦江(ダンサー・振付家)・岩崎園子(声楽家)、鈴木寅二啓之(美術家)、谷崎テトラ(構成作家)、藤枝守(作曲家)、細見純子(クロスカルチャー・アーティスト)、三上その子(詩人)、やなぎみわ(美術作家・演出家)、ツェンコヴァ・ルミャナ(科学者)

主催:樂園芸術展運営委員会 委員長 佐々木慎太郎

協賛:京都伝統文化の森推進協議会

協力:樂園学会

ウェブサイト:https://paradise-voyage.com/

関連プログラム・イベント

■樂園学会 第三回大会

様々な研究者による楽園研究についての研究発表および、シンポジウムです。

日程:7月20日(土)−21日(日)

会場:京都芸術大学 望天館2階大会議室、オンライン

登壇者:稲本正、占部まり、大野木啓人、鎌田東二、椚座信、齋藤亜矢、斎藤幸平、三枝英彦、谷崎テトラ、ツェンコヴァ・ルミャナ、西村勇哉、藤枝守、吉岡洋 ほか

参加費:一般 1日 3000円/2日 5000円、学生 1日 1000円/2日 2000円、賛助会員 無料

※詳細はウェブサイトをご覧ください。

■大重祭

大重潤一郎の映画監督作品の上映会を行います。

日程:7月22日(月)

会場:京都芸術大学 望天館2階大会議室

※詳細はウェブサイトをご覧ください。

■鈴木邦江ダンスパフォーマンス「Hidden Place」

作・ダンス:鈴木邦江 ボイス:岩崎園子

※観覧無料・お立見のみ

日程:7月21日(日) 開場:16:30(整い次第開演) 終演:17:00(予定)

会場:野外能楽堂[楽心荘] ※雨天の場合変更あり

楽園学会の大会の同時開催について

■楽園学会とは

樂園学会は、樂園の研究と樂園創造の実践の場を作り、人と社会の意識変容を促す団体です。樂園に関する研究者が学問分野ごとのグループに分かれて体系立てて研究を進めると同時に、複数の学問分野の研究者らが共同で樂園研究に当たる学際的研究をおこないます。

また単なる学術研究にとどまらず、樂園の社会実装にむけての知見を人類社会へと提供することを目的とします。学際的な樂園研究と市民や産業界の人びとを含む多様な協働により、社会の幸福度を高め、人びとのウエルビーイングを実現する「樂園創造」「樂園の社会実装」の場作りをめざします。

樂園学会は、樂園に関する研究者の自主的な集まりで、研究者自身の運営によるものです。講演会、学会誌などの研究成果の発表の場を提供する業務や、研究者同士の交流などの役目も果たす役割を目指します。

■樂園学会発起人

大野木啓人(京都芸術大学常任理事・教授)、岡野弘幹(名古屋芸術大学客員教授、音楽家)鎌田東二(京都大学名誉教授)、椚座信(久高島振興会理事)谷崎テトラ(京都芸術大学客員教授、放送作家)、ツェンコバ・ルミアナ(神戸大学特命教授)、仲隆介(京都工芸繊維大学名誉教授)、西村勇哉(大阪大学招聘教授)、福本理恵(東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員)、村川治彦(関西大学教授)

- 出展者・作家紹介

出典される作品は、近年世の中に出回っているアートの中から、佐々木が選んだ世の中の人たちを幸せにしたいという願いが込められたもの、もしくは、研究者たちが、世界の平和を願って作った作品の数々です。

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-1fae31e9201a38901288e63e199e783e-1024x683.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

アマニ・ルイス ※佐々木選出

1994年、アメリカ・ボルチモア生まれ。2016年にメリーランド州立美術大学(MICA)を卒業し、現在はボルチモアにて活動中。ペンシルベニア州ピッツバーグのオーガスト・ウィルソン・アフリカンアメリカン・カルチャーセンター(2019年)、MICA(2016年)での主な個展や、2021年のアート・バーゼル・マイアミビーチへの出展など、卒業後短期間でアートワールドにおける主要な存在としての地位を確立した。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-2f2f789da00368dae81e0de396301bd1-479x319.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

伊藤桂司

1958年、東京生まれ。広告、出版、音楽関係などでグラフィックを手掛ける一方、絵画作品も多数発表。「CLOSE UP of JAPAN」(サンパウロ美術館)、「Buzz Club-News from Japan」(N.Y: P.S.1 / MoMA)、「シブパル展。」田名網敬一氏とのコラボレーション(パルコ・ミュージアム)、「四次元を探しに / ダリから現代へ」(諸橋近代美術館)、個展「TRANQUILO」(山梨 Gallery Trax)、「VERDE CÓSMICO」(馬喰町 PARCEL) 等国内外の展示多数。主な作品集に『LA SUPER GRANDE』『NEW WORLD』など他。

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-d54016d2421e1af61f9790be5f4fa5f9-1024x683.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

大浦イッセイ

1961年生まれ。特定非営利活動法人まもるをまもる共同代表理事。一般社団法人いのちのためのデザイン研究所代表理事。1987年に金属彫刻家、表現家として独立し、金属モニュメント、空間デザインなどを手がけ、2002年からはインダストリアルデザインに関わり、健康・医療関連のデザインを主に手がける。2015年からは「いのちのためにデザインができること」を活動のドメインとし、あらゆるソーシャルデザイン活動に尽力している。

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-247ed85e84c81c70b1e9539a53d6c378-848x565.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

大野木啓人

京都市生。京都市立芸術大学彫刻科卒業。個展、公募展、グループ展で彫刻作品を発表。1972年から立体造形を中心にディスプレイの仕事に従事。1983年、三宅一生「ボディワークス」で人形制作を担当。以後、ファッションデザイナーと組み、新しいマネキンや空間を制作。美術館・博物館のアートディレクションや会場構成をはじめ、グラフィックデザイン、建築空間、服飾デザイン等あらゆるものづくりに携わる。2000年から京都芸術大学教授。学生たちを抱き込んだ新しい教育の改革と社会連携を構築。常に『人に優しい空間とは何か』をテーマにその活動を広げている。

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-b5c71a922679d2e8bdd9728bf379a2b6-1024x683.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

和真音

静岡大学大学院、上智大学カウンセリング研究所卒業、教育学修了。臨床心理士・心理カウンセラーとして活躍。2004年12月、倍音を奏でる音響楽器『シンギング・リン(R)/漆黒』を開発。共振共鳴現象によるオリジナルの音響療法も構築し、国内外でのセラピスト・パフォーマーの育成に尽力している。2019年にはラピスラズリと漆による、世界初となる瑠璃色の『シンギング・リン(R)/瑠璃』を発表した。大学との学術研究でも音響効果が認められ、バランスを崩した多くの現代人の体・心・魂の健康に貢献している。

[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-b89a63e2f50ceda297f349701e7e04d1-1024x682.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

鎌田東二

京都大学名誉教授。Independent University京都面白大学総長。哲学者、宗教学者である。神道宗教学会理事、日本宗教学会評議員、比較文明学会理事、世阿弥研究会世話人代表、楽園学会発起人の一人でもある。2022年2月より「吟遊詩人+神道ソングライター」の活動を開始するも、同年12月にステージIVの大腸がんが発覚し、手術・退院後、「ガン遊詩人・神道ソングライター」を自称して活動中。死ぬまで「遊戯三昧(ゆげざんまい)」で逝くのを理想とする。2023年11月3日、東京と代々木の平田神社主催の「平田篤胤学校・氣吹舎(いぶきのや)」の学頭に任命される。

[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-02081e50a18855139239dd5bd577daeb-406x271.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

椚座信

楽園学会発起人。NPO法人久高島振興会理事。この世界を楽園にする組織 株式会社 楽 代表取締役。1961年生まれ。幼少期から「人が活き活き輝く空間=楽園」に心惹かれ、人生の前半はとにかく徹底的に楽しくいきること。後半は楽しくに「健やか」に生きることを最優先し探究してきた特異な人生経験を持つ。17歳でサーフィンを始め、現在に至るまで世界各地に環境保全及び文化形成の視察のためフィールド調査へ。世の中に溢れている情報ではなく「生命の情報」に基づいて思考・行動できるようにと、自然と対話し感覚を磨くため、世界でも限られた壮大な波が立ち、かつ、原始の自然を残すジャワ島Gランドにてサーフィンを通じた自己研鑽を10年各2ヶ月以上継続して行う。現在は大阪と沖縄県久高島、本州最南端和歌山県潮岬に拠点を持ち、この水の惑星に生きている自分のことを愛せる人を育てる=水の惑星の楽校を創り上げようと奔走している。

[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-61de17efdd46389d7c58c02e7d86121a-1024x683.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

撮影者:金サジ

近藤高弘

1958年京都生まれ。人間国宝(染付)の祖父・近藤悠三と父・近藤濶のもとで育ち、25歳から陶芸の道を志す。金属や鋳造ガラスなど新しいメディウムを取り入れ、独自の造形表現を確立し、1994年には、陶にプラチナ、金、銀、ガラスの混合物を粒状に結晶化させる技法「銀滴彩」(2004年特許取得)にて、京都市芸術新人賞を受賞。その後、2003年ECAマスターコースを修了。磁器に繊細な煌めきをもたらし、表面の雫にさまざまな表情を与える同技法のコンセプトは、土を媒介として、火の中から水を生む。

[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-4229a5306f684f0e80b0ffe81f74d172-1024x682.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

鈴木邦江

日本女子体育大学舞踊科(当時短大)を卒業。様々なダンスの場を経て1996年よりソロ活動を開始。ダンス公演の自主企画・開催と並行してフェスティバルや外部作品にも出演。

2002年より新たな展開を求め海外での活動の場を切り拓く。現代美術家や音楽家との活動にも精力的に取り組み、芸術祭などでも作品を発表。また操体法に出会って以来、様々な世代の身体に向き合う中、ヒトの心と身体のありようについて模索中。踊る喜びに浸ってきた時代を経て「ダンスが現れる」その瞬間を生き切る事に全集中したい自分がいます。

[画像12: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-0a73c085ffb0a8648cd42fbe71b66a09-809x539.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

鈴木寅二啓之

1966年静岡・磐田市生まれ。描いた絵画を土中に埋め、微生物との共働によって仕上げる独自の手法『土中絵画』での制作を30年前より行い芸術祭や神社などで発表する。また顔の専門家として大学や専門機関などで教鞭をとりながら『顔の美術』という新しい顔の美の価値を提唱する。 2011年より東京から九州へ移り、2023年3月より京都在住。

[画像13: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-fa0159df2de450fd9a5f18ee06d20c85-1024x692.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

たかくらかずき ※佐々木選出

1987年、山梨県出身。2012年東京造形大学大学院修士課程修了。3DCGやピクセルアニメーション、3Dプリント、VR、AI、NFTなどのテクノロジーを使用し、東洋思想による現代美術のルール書き換えとデジタルデータの新たな価値 追求をテーマに作品を制作している。現在はおもに日本仏教をコンセプトに作品制作を行う。京都芸術大学非常勤講師。openseaでNFTシリーズ「BUDDHA VERSE」を展開中。

S.T.K(SUGIZO×谷崎テトラ)

SUGIZO(エレクトリックヴァイオリン)

LUNA SEA/X JAPANのギタリスト&コンポーザー。1997年、ソロアーティストとしての活動をスタートさせる。様々なアーティストとのコラボレートや舞台、映画など、その活動は多岐にわたる。2002年3月公開の映画「Soundtrack」では、主演・音楽監督を務めた。S.T.K.では、エレクトリックヴァイオリンにプレイを特化し、比類なき超絶音響を生み出している。

[画像14: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-55d1eb601625ff6070e7b9d479ac4da4-1024x683.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

谷崎テトラ(PC、キーボード、サウンドスケープ)

構成作家&サウンドデザイナー。執筆のかたわら世界の聖地を訪れ現地録音した様々なサウンドスケープをもとにアンビエント・チルアウト系のトラックメイクをおこなう。VOID OV VOID、MU-TANZ、PREMなど複数のユニットでサウンドデイレクションをおこなう。精神世界やエコビレッジに関する著作も多く、言葉と音楽を通じて新しい時代の意識を開く活動をおこなっている。

[画像15: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-a694fe9b3d7c0009ccf4f7268154d5f5-1024x682.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

トトアキヒコ ※佐々木選出

唐紙師。唐紙をアートにした第一人者であり、唐紙の芸術性を追求し、点描とたらし込みを融合させトトアキヒコ独自の技法「しふく(Shifuku)刷り」や「風祈」から生まれる深淵な青い唐紙作品は、八百万の神様や精霊とともに手がけた詩情が宿る《トトブルー》と愛されている。名刹養源院に奉納された「星に願いを」は、俵屋宗達の重要文化財「唐獅子図」と並ぶ。宗達の重要文化財「松図」の唐紙修復も手がけ、全国の神社仏閣から唐紙を依頼され、平安時代より続く唐紙の伝統を継承しつつ、現代アートなる唐紙の世界を築き、前人未到の道を切り拓いている。

[画像16: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-810f8e27adf78dda2689430729b0d949-670x447.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

藤枝守

作曲家。植物の電位変化データに基づく《植物文様》を展開。著書に『[増補]響きの考古学』など。最近のアルバムとして《ガムラン曼荼羅》や《エコロジカル・プラントロン》、《「電脳カフェ」のための音楽》など。2023年には、「両界ガムラン曼荼羅」公演、《ピアノとガムランのためのコンチェルトno.2》初演(サントリーホール)、「Patterns of Plants」公演(メルボルン)など。現在、サンゴ骨格の水中録音による《珊瑚文様》のシリーズを制作中。喜界島サンゴ礁科学研究所特別研究員。九州大学名誉教授。

[画像17: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-6742e41b8b841b93c0480946d97fef87-600x400.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

細見純子

日本伝統文化全般に40年近く修練、茶道、華道と師範を取得。茶道では国際部門幹事を13年従事、数々の国際会議やA Chanoyu Vocabulary (淡交社、2007年)、Urasenke Chado Text Book (淡交社、2011年) 等の英語翻訳出版に携わり、以下の国際会議にも招聘され、講演とパフォーマンスを行う。2015年韓国World Tea フォーラム、2016年中国(天津)国際設計週日本文化企画、2019年イタリア(トリノ)European Tea Conference。

[画像18: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-6f8459f595a52f9cdfba4b69ac7f22cd-1024x683.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

三上その子

詩人・パフォーマー。『ユリイカ』への投稿詩掲載を経て、2000年に詩集『ある日、やって来る野生なお母さんたちについて』を上梓。詩誌『詩学』にて、詩、エッセイ、論考、舞台評を連載。朗読バトル優勝を機に、朗読・ダンス活動を開始。鎌倉FM詩の番組DJ、「詩のボクシング」神奈川県大会審査委員、など。「樂園学会」には「(一社)日本大人女子協会」副理事として参加。研究テーマは「樂園と女性性」。ホームサロン「Secret Lotus 目白」にて、女性美を寿ぐタオベリー、フェミニン瞑想等により、陰陽の調和を伝えている。

[画像19: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-3747d7f5210665c6eefbfab61d8db7d0-640x427.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

撮影者:沈昭良

やなぎみわ

美術作家 舞台演出家。1991年京都市立芸術大学美術研究科修了後、エレベーターガールをテーマにした作品で初個展。その後、ドイツ・グッゲンハイム美術館、東京都写真美術館、国立美術館など国内外で個展多数。2009年第53回ヴェネツィア・ビエンナーレ美術展の日本館代表作家。2011年より演劇活動を開始し、近代美術の黎明期をテーマに美術館や劇場で公演。2015年「ゼロ・アワー 東京ローズ最後のテープ」で北米ツアー。2016年より台湾で製造した特殊車両による野外巡礼劇「日輪の翼」(原案:中上健次)を各地を巡業。2021年、台湾オペラ「アフロディーテ~阿婆蘭~」を作演出し高雄市の国立野外劇場にて上演された。

[画像20: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/143374/1/143374-1-a23ded601d12cdc32956ad486dcb11c0-1024x682.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

ツェンコヴァ・ルミャナ

神戸大学農学部特命教授。ロシアで工学の博士号取得後、乳牛研究のため北海道へ留学し農学の博士号を取得。生体の異変を診断する生体計測方法を確立するために、体液及びin-vivo組織のスペクトルを用いて動物の疾病の診断に近赤外分光法を応用した最初の人物であり、2005年には「アクアフォトミクス」と呼ばれる新しい科学分野を提唱した。この度は、この「アクアフォトミクス」を活用した人間の生体内の水分子の挙動と役割を測定し、芸大の学生と協力したアートによる体内の水分子に及ぼす影響を測定する作品を展示する。

<お問い合わせ先>

樂園学会芸術展運営委員会

電話番号:087-899-2356 直島旅館ろ霞内

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

神戸の”隠れアジサイスポット?”神戸布引ハーブ園。「アジサイ」が見ごろを迎えました。園内の各所に様々なロケーションの「アジサイのある初夏の風景」が。瑞々しい情景に心が涼みます。

PR TIMES / 2024年6月17日 18時45分

-

職人の技が光る〈KEARNY(カーニー)〉ハンドメイドインジャパンの EYE WEAR COLLECTIONが揃います

PR TIMES / 2024年6月7日 16時15分

-

『東方Project』より「古明地こいし」のフィギュアが通常版に加え「笑顔」フェイスパーツが付属する、あみあみ限定版で登場。

PR TIMES / 2024年6月5日 18時15分

-

大人気イラストレーター「羽々斬(うーうーざん)」氏ご監修のもと『東方Project』のチルノが立体化。あみあみにて予約受付中。

PR TIMES / 2024年6月4日 10時45分

-

京都ポルタにてポップアップイベント開催決定!驚きの瞬間消臭体験!消臭・除菌※スプレー「NIOCAN」

PR TIMES / 2024年6月3日 21時40分

ランキング

-

1急速な円安・ウォン安巡り「深刻な懸念共有」=日韓財務対話で鈴木財務相

ロイター / 2024年6月25日 17時44分

-

2なぜ豊田章男氏は「不正撲滅は無理だと思う」と語ったのか…「組織不正」の研究者が見た認証不正問題の根本原因

プレジデントオンライン / 2024年6月25日 8時15分

-

3部下「何しに来たんですか?」…完全アウェー状態。〈未経験部門を任された上司〉がやりがちな“ご法度”【ワーママ歴31年/60代現役女性管理職が助言】

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年6月25日 11時0分

-

4ローソンストア100「だけ弁当」第11弾は「だけ弁当(焼そば)」

食品新聞 / 2024年6月25日 8時33分

-

5「鹿児島県産」を「兵庫県産神戸牛」表示で販売…卸売業者に是正指示 「ホルスタイン種」を「和牛」にも 誤った個体識別番号表示で農水省近畿農政局も勧告

MBSニュース / 2024年6月25日 19時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください