【夫婦の出産意識調査2024】子どもを産みやすい国・育てやすい国に「近づいていない」との実感がワースト~既婚男女の約8割が『2人目の壁』を実感、過去11年でワースト1に~

PR TIMES / 2024年6月3日 17時45分

2人目以降の出産に前向きになれたのは支援制度よりもパパのサポート子どもがいることは「これまでにない感動と喜び」という声も

Topics1.子どもを産みやすい国・育てやすい国に「近づいていない」との実感がワースト

既婚男女の約8割が「近づいていると思わない」と回答。理由は「児童手当が不十分」「育児と仕事の両立が難しい」「支援制度が続くか不安」。

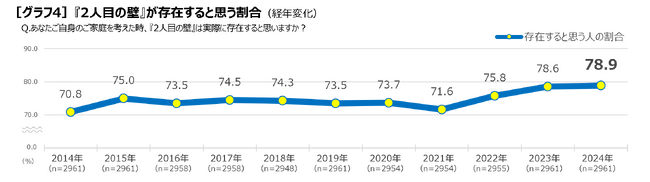

Topics2.既婚男女の約8割が『2人目の壁※』を実感、過去11年でワースト1

『2人目の壁』を感じる理由は「経済的な理由」。子どもがいる人の8割が「物価高で子育て費用に不安を感じている」。

理想の子どもの人数は過去最低に。現在子どもがいない既婚者においては半数以上が子どもはいらないと回答。

Topics3.2人目以降の出産に前向きになれたのは支援制度よりもパパのサポート

国や自治体の出産・子育て支援制度、約半数が「将来の不安解消にならない」「出産の後押しにならない」と評価。

Topics4.子どもがいることは「これまでにない感動と喜び」

2人以上の子どもがいて良かったことは、「家族の賑やかさ」と「子ども同士での成長」

公益財団法人 1more Baby 応援団(所在地:東京都港区、理事長:吉村泰典)は、日本から少子化問題をなくしたいという思いのもと、「夫婦の出産意識調査2024」を実施、その結果をご報告いたします。本調査は2013年から開始し、今年で12年目となります。今回は、国や自治体が推進する出産・子育ての支援制度に対する意見や、2022年4月より始まった不妊治療の保険適用について調査しました。主な調査結果は下記の通りです。

※『2人目の壁』とは、生活費や教育費などの家計、仕事環境、年齢など様々な理由から、2人目以降の出産をためらうことを指します。

日本は子どもを産みやすい・育てやすい国に「近づいていない」。手当や支援への不安(2-3p)

●日本は子どもを産みやすい国に「近づいていない」76.8%、育てやすい国に「近づいていない」78.1%、調査史上ワースト1位。

●近づいていないと感じる理由は、「児童手当が不十分」「育児と仕事の両立が難しい」「支援制度が続くか不安」。

●理想の子どもの人数は平均1.74人、現在既婚者で子どもがいない人の55.7%は「子どもなし」を選択。

『2人目の壁』を感じる割合、過去11年で最高の78.9%(4-5p)

●全体の78.9%が『2人目の壁』が存在すると回答、過去最高値。感じる理由のトップは「経済的な理由」(73.4%)。

●子どもがいる人のうち、81.7%が「物価高により、子育て費用に不安」を感じている。

2人目以降の出産に前向きになれるのは支援制度よりもパパなど身近な人からのサポート(6-8p)

●国や自治体の出産・子育て支援制度、既婚男女の約半数が「将来の不安解消にならない」「出産の後押しにならない」。

●自身の出産が後押しされる制度は、「子育て世代に対する生活費の助成」「育児費用の助成」「出産費用の助成」の順。

●国の支援制度は認知度が低く、8つの支援制度の平均認知率は28.4%。

●保険適用後、不妊治療を受けた人の66.1%が「治療に対して前向きになった」、64.5%は「保険が適用されても高額」と意見が二分。

[コラム]出産に際し、1都3県の人は他の地域の人と比べ「社会制度上の不安」を感じる人が多い

子どもがいることで、「これまでにない感動や喜びが体験できる」(9p)

●子どもがいることで、半数近くが「これまで感じたことのない感動や喜びを体験できるようになった」(44.7%)。

●2人以上の子どもを産んで良かったこと、「にぎやかで楽しくなった」「子ども同士で遊べるようになった」「子ども同士で成長した」。

本調査結果を受けて

子育て世代の出産や子育てに対する意識を毎年定点的に把握することを目的とした本調査は、今年で12年目となりました。「2030年までが少子化反転のラストチャンス」と銘打ち、昨今、政府や自治体が新しい支援策を打ち出している中、 「日本は子どもを産み育てやすい社会に近づいていない」との回答や、「2人目の壁」を感じる人の割合も過去最高を更新しました。

なぜ、子育て世代の出産・子育てへの意識は改善していないのか、今回の調査の結果から見えてきたのは、物価高などによる経済的な不安に加え、子育て支援制度の継続性に対する不安や不公平感などです。また、新制度の認知度が非常に低い実態も明らかになりました。子育て支援制度は、これまで度重なる制度変更や対象者の制限が行われてきたため、支援制度の継続性や将来的に 自分自身が対象になるのか不安を感じている人は多く、「国や自治体の制度全体に対する評価」においては、出産の後押しにならないとの回答割合が、特に女性において高くなりました。一方、「個別制度への評価」においては、出産費用の助成など、「出産の後押しなるなる」との回答が5割を超えるものもあり、今後は金額や対象者の拡充が求められます。加えて、支援策の認知向上や理解促進に向け、妊娠・出産・子育て支援制度を体系的に、分かりやすく示し、将来にわたって子どもを育てられると感じてもらうことが重要です。

2人目以降の出産に前向きになることができたサポートに関する質問では、「配偶者の家事・育児への参加」と「配偶者 以外の家族による家事・育児のサポート」が上位となりました。第一子の子育て経験は「2人目の壁」に大きく影響するため、「共育て」の実現に向けてさらなる制度や意識改革が求めれます。

近年、子育て世帯がマイノリティー化し、「子持ち様」とやゆされたり、孤立したり、特別視されたりする傾向もあります。多様な家族形態や生活スタイルがうまれ、「いつか自分も同じ立場になるから」といったお互い様の関係性が成り立たなくなってきています。テレワークや時短勤務をはじめとした多様な働き方の実現などは、子育て支援という観点だけでなく、誰もが理由に関わらず、いつでも、安心して活用できる制度とし、様々な立場の人がメリットを感じられるよう取り組む必要があります。

公益財団法人1more Baby応援団

専務理事 秋山 開

「夫婦の出産意識調査2024」調査概要

■実施期間:事前調査 2024年3月27日(水)~4月8日(月)、本調査 2024年4月1日(月)~4月8日(月)

■調査手法:インターネット調査

■調査対象:全国、女性20~39歳、男性20~49歳の既婚者※(男性は妻が39歳以下かつ結婚14年以下の既婚者) 合計2,961人

全国各都道府県均一回収(各県63人)既婚子なし/既婚子1人/既婚子2人以上 それぞれを均等回収→47(都道府県数)×3(子ども条件)=141セルのそれぞれを21人ずつ、計2,961人回収

回収後、1.全既婚者における各都道府県の構成比、2.既婚者の子どもの人数の構成比を国勢調査より算出しウエイトバックをかけています。

※調査対象の既婚者は、調査時点で配偶者がいる人のことを指し、既婚でも「死別」「離別」などで配偶者がいない人は含みません。

自身や配偶者が不妊治療を検討・経験したことがある方 合計838人

第1子/第2子以上の出産に向けて不妊治療を A.検討中 B.治療中 C.治療後出産 D.中断 E.中断後出産 合計10セル

回収後、1.全既婚者における各都道府県の子の有無の構成比、2.事前調査で出現したA~E該当者の構成比より算出しウエイトバックをかけています。

■調査主体:公益財団法人1more Baby応援団

■調査協力:国立社会保障・人口問題研究所 研究員 中村真理子

■調査委託先:株式会社電通マクロミルインサイト

調査データの構成比(%)は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。また、人数の合算が合計と合わない場合があります。

Topics1.日本は子どもを産みやすい・育てやすい国に「近づいていない」と感じている人が過去最高

「児童手当の金額が不十分」「育児と仕事の両立が難しい」ことが理由

■日本は、子どもを産みやすい国・育てやすい国に「近づいていない」 調査史上ワースト1位の結果

既婚男女2,961人を対象に、日本は子どもを「産みやすい」「育てやすい」国に近づいているか聞きました。すると、産みやすい国に「近づいていると思わない」76.8%、育てやすい国に「近づいていると思わない」78.1%と、8割近くが「近づいていない」と 感じています。

この結果を子どもが1人の人と2人以上の人で比較すると、子どもを産みやすい国に「近づいていると思わない」と答えた人は、子ども1人77.9%:2人以上72.5%、育てやすい国に「近づいていると思わない」と答えた人は子ども1人79.6%:2人以上75.1%となり、どちらも子ども1人の人の方が近づいていないと感じている割合が高く、『2人目の壁』があることが示唆されます[グラフ1-1]。

[画像1: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-1cfbd4b17032f7a211cf-0.png ]

2017年からの調査結果の推移を見ると、今回の調査結果は「近づいていない」の割合がどちらも最も高くなっています。

また、2021年は「近づいていない」と答えた人のスコアが、今回の結果に次いで高くなっています。コロナ禍が落ち着き始めた2022年から出産意識の改善も期待されましたが、2023年から再び上昇に転じました。物価高などが出産、子育て意識に影響したことが推察されます[グラフ1-2]。

[画像2: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-1b3d7f33e75a45bd6cd8-0.png ]

■子どもを産みやすい・育てやすい国に近づいていないと感じる理由

「児童手当の金額が不十分」「育児と仕事の両立が難しい」「子育て支援制度の継続が不安」

グラフ1-1で日本は子どもを「産みやすい」「育てやすい」国に「近づいていると思わない」と回答した人に、その理由を聞きました。

上位に挙がったのは、「児童手当の金額が十分でないから」(56.2%)、「育児と仕事の両立が難しいから」(53.1%)、「児童手当など子育て支援制度が続くか不安だから」(52.4%)でした[グラフ2]。

子育てに対するさらなる経済的なサポート、働く環境の改善、中長期的に安心、信頼できる制度が求められているようです。

[画像3: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-d2cd980ef24290cc2780-0.png ]

■理想の子ども人数は平均1.74人

■現在既婚者で子どもがいない人の55.7%は「子どもなし」を希望

全員に理想の子どもの人数を聞きました。すると、全体平均では1.74人となりました。現在の子どもの人数別に見ると、子どもが1人の人は平均1.67人、子どもが2人以上の人は平均2.44人でしたが、現在子どもがいない人では平均0.87人となり、55.7%が「子どもなし」を選択しています。既婚者で子どもがいない人の半数以上が子どもがいらないと答えています[グラフ3]。

[画像4: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-282101ff0dd46d08c628-0.png ]

Topics2.『2人目の壁』過去11年で最高の78.9%

2人目の出産を躊躇する理由は、今年も「経済的な理由」がトップ

■2人目以降の出産をためらう『2人目の壁』

全体の78.9%が「『2人目の壁』が存在する」と回答 年々上昇し、過去最高値に

すべての調査対象者に、自分の家庭に『2人目の壁』が存在すると思うかと聞くと、78.9%が「存在すると思う」と回答しました。この割合は2022年から上昇傾向を示し、過去11年で最も高い結果となりました[グラフ4]。

政府や自治体が様々な支援策を開始、検討していますが、『2人目の壁』の解消にはまだまだ至っていないことが分かります。

[画像5: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-e9e53b880c890a743a1d-0.png ]

■『2人目の壁』を感じる理由のトップは「経済的な理由」

『2人目の壁』が存在すると答えた2,335人にその理由を聞きました。すると、子育てや教育など家計の見通しなどの「経済的な理由」を選んだ人が73.4%と最も多くなっています。次いで、「第一子の子育てで手いっぱいのとき」(45.3%)、「ゆとりの ある時間、自由な時間が取りにくくなる」「(特に育児のストレスなど)心理的な理由」(同率43.3%)が上位に挙げられました[グラフ5]。『2人目の壁』には、多くの要因が影響していることが分かります。

[画像6: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-975f2a5df9b30be55d31-0.png ]

■昨今の物価高が子育ての不安を増長

子どもがいる人の約8割が「子育て費用に不安」を感じ、約6割が「子どもの生活費を控えている」

子どもがいる2,120人に、昨今の物価高の子育てへの影響を聞きました。すると、81.7%の人が「物価高により、子育て費用に不安」を感じ、59.2%の人が「物価高のため、子どもにかかる食費や衣料費などの基本的な生活費を控えている」と回答しました[グラフ6]。物価高が実生活や心理面に影響し、子育てに対する不安が増しているようです。

[画像7: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-95edd08d5a59195ad59a-0.png ]

Topics3.出産が前向きになったのはパパなど身近な人からのサポート

国や自治体の出産・子育て支援制度は「出産の後押しにならない」

■2人目以降の出産で前向きになることができた一番のサポートは、「配偶者の家事・育児参加」

子どもが2人以上いる人に、2人目以降の出産に対して、自分の気持が前向きになることができた サポートについて聞きました。すると、「配偶者の家事や育児への参加」(27.5%)や「配偶者以外の家族による家事や育児のサポート」(25.0%)が高く、「児童手当、出産育児一時金などの政府による経済的支援」(19.8%)以上に、身近な人のサポートがより心強いという結果になりました[グラフ7]。

[画像8: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-4f6e07a1eeb22534e98e-0.png ]

■【国の制度全体に対する評価】

出産・子育て支援制度に対し、女性の約半数が「将来の不安解消にならない」「出産の後押しにならない」 「地域差があって不公平」と感じ、男性に比べ女性の不安度が高い

国(政府)や自治体は、出産や子育てに向けた様々な支援制度を打ち出しています。これらの制度に対する全体的な印象を男女別で比較すると、「制度が続くか不安があり、将来の不安解消にならない」と回答したのは女性59.1%:男性42.2%と16.9ポイント差、「支援制度が増えるのは嬉しいが、出産の後押しになると感じていない」は女性54.7%:男性43.7%と11.0ポイント差、「制度の対象が限られていたり、地域差があって不公平」は女性52.4%:男性36.8%と15.6ポイント差など、女性のスコアが高く、女性の方がより不安を感じているようです[グラフ8-1]。

[画像9: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-7f3264f74e69235f3404-0.png ]

また、「制度について調べて活用している」のは全体で28.2%ですが、子どもがいる人で見ても32.4%と3割台にとどまっています[グラフ8-2]。

[画像10: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-42d946732ef8924da2e3-0.png ]

■【個別制度への評価】

国や自治体による出産・子育て支援制度の中で、自身の出産意向が後押しされるのは

「子育て世代に対する生活費の助成」「育児費用の助成」「高校の教育費の助成」

国(政府)や自治体による出産・子育て支援制度を提示し、その制度が利用できるとしたら、自身の出産意向が後押しされるかを全員に聞きました。すると、「後押しされた」「後押しになる」と答えた人が多い制度として「子育て世代に対する生活費の助成」(55.8%)、「育児費用の助成」(54.6%)、「出産費用の助成」(52.4%)、「高校の教育費の助成」(51.7%)、「大学の教育費の助成」(51.5%)が上位に挙げられました。「出産費用の助成」は、20-24歳(64.0%)と25-29歳(61.1%)が高く、6割を超えています[グラフ9]。

[画像11: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-3db3bfd542a4bd2be4ea-0.png ]

■認知率が低い国の支援制度。国の8つの出産・子育て支援制度のうち

認知率50%を超えるのは「不妊治療の保険適用」「出産の経済負担軽減」のみ

国(政府)が打ち出している出産・子育てに関する8つの支援制度を提示し、知っている制度を答えてもらいました。認知率が5割を超えたのは、「不妊治療の保険適用」(58.7%)と計画中の「出産の経済負担軽減」(50.4%)の2つで、8つの支援制度の平均認知率は28.4%でした[グラフ10]。

[画像12: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-c8ca455ee28f423a37aa-0.png ]

■不妊治療の保険適用について評価する声がある一方、まだ治療費が高額だと感じる声も…

2022年4月以降に保険適用となった不妊治療を受けた243人に、不妊治療に対する気持ちを聞きました。「不妊治療に 対して前向きになった」(66.1%)、「希望する検査や治療が受けられた」(57.6%)、「スムーズに治療のステップアップが できた」(51.5%)など保険適用を評価する意見が高くなっています。しかし、64.5%は「保険が適用されても高額だと感じた」と答えており、意見が二分しています[グラフ11]。

[画像13: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-9445f18d8aeeda2af1af-0.png ]

[画像14: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-d21df972fb664175bc7d-0.png ]

Topics4.子どもがいることで「これまで感じたことのない感動や喜びを体験できる」

2人目を産んで「家族が多くなったのでにぎやかで楽しくなった」

■子どもがいる人は、子どもがいることで「これまでにない感動や喜びを体験」している

既婚男女のうち子どもがいる人に、子どもがいることによる良い変化を聞きました。「これまで感じたことのない感動や喜びを体験できるようになった」(44.7%)が最も多く、次いで「家事や仕事の手際が良くなった」(25.2%)、「出産・育児を通じて交流範囲が広がった」(21.9%)が上位に挙げられました[グラフ12]。子育てに対し様々な不安を感じる人が多いものの、子どもがいることで、今まで経験したことのない喜びや感動を味わう人が多いようです。

[画像15: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-a08c3c576c9a89a8167f-0.png ]

■2人以上の子どもがいて良かったことは、「家族のにぎやかさ」と「子ども同士での成長」

子どもが2人以上いる人に、2人以上の子どもを産み育てて良かったと思うことを聞くと、「家族が多くなったので、にぎやかで楽しくなった」(62.4%)、「子ども同士で遊べるようになった」(56.0%)、「子ども同士で成長した」(48.2%)が上位となりました[グラフ13]。2人以上の子どもを持つことは、子どもの成長にも役立つと考えられているようです。

[画像16: https://prtimes.jp/i/45328/11/resize/d45328-11-e6e29d60e14912273719-0.png ]

調査主体「公益財団法人1more Baby応援団」について

公益財団法人1more Baby応援団

理想の数だけ子どもを産み育てられる社会を実現するため、結婚・妊娠・出産・子育て支援に関する情報提供およびその実現に必要な事業を行い、将来の活力ある社会環境の維持・発展のために寄与することを目的に活動。

「1moreBaby応援団」ポータルサイトと公式Facebookページでは、出産に関するママ・パパの意識を把握するための調査結果や、「もうひとり、こどもが欲しい」という家族の想いを応援する情報を発信しています。

設立日:2015年1月15日(2017年10月公益財団法人化)

所在地:東京都港区高輪3丁目22番9号

電話 :03-6840-8836

理事長:吉村 泰典

<活動内容・実績>

●定点調査「夫婦の出産意識調査」の実施と発表

全国の子育て世代約3,000人に対し、「2人目の壁」をはじめとする出産・子育てへの意識調査を毎年4月に実施し、 発表している。

●2人目の不妊治療を応援するサイト「2人目不妊ウェルカム病院」公開(2020年5月)

●ユネスコ「国際セクシャリティガイダンス」に基づいた妊娠・出産に関する知識啓発サイト「SEXOLOGY」公開(2020年5月)

同サイトがキッズデザイン賞「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン」部門、賞審査員長特別賞を受賞(2021年9月)

他、妊娠や出産、子育てや働き方に関するシンポジウムやセミナー、交流会を多数開催。

●「20代の結婚と出産に関する意識調査」の実施(2022年5月)

<出版物>

●18時に帰る~「世界一子どもが幸せな国」オランダの家族から学ぶ幸せになる働き方~

●なぜあの家族は二人目の壁を乗り越えられたのか? ママ・パパ 1045 人に聞いた本当のコト

「1more Baby応援団」 ポータルサイト http://1morebaby.jp

「1more Baby応援団」 Facebook http://facebook.com/1morebaby

「1more Baby応援団」 Instagram https://www.instagram.com/1more_baby_ohendan/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

【調査】既婚男女の約8割「日本は子どもを産みやすい国に"近づいていない"」と回答。

東京バーゲンマニア / 2024年6月17日 19時0分

-

母子手帳アプリ『母子モ』が沖縄県本部町で提供を開始!

PR TIMES / 2024年6月12日 16時15分

-

既婚者約3000人に聞く、理想の子どもの人数は?

マイナビニュース / 2024年6月6日 11時10分

-

「出産・子育て支援制度」調べて活用している割合は? - 既婚者約3000人に調査

マイナビニュース / 2024年6月6日 10時30分

-

母子手帳アプリ『母子モ』が北海道えりも町で提供を開始!

PR TIMES / 2024年6月4日 12時45分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください