【医師を対象とした感染症流行の実態調査】1度では済まず2度3度…現代は「感染症ドミノ」時代に!約半数の医師がコロナ禍後に繰り返し感染症に罹る患者が増えていると回答、未就学児やその子どもを持つ親は要注意

PR TIMES / 2024年6月25日 13時15分

免疫機能維持を重視する医師の72.0%が「ヨーグルト等の乳製品」を摂取

生活者の“健康と暮らし”に関する情報を発信するポータルサイト「マイライフニュース」を運営するヒューマン・データ・ラボラトリ株式会社(所在地:埼玉県さいたま市)では、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の収束および、感染症対策意識の希薄化が見られる世の中の感染症の流行状況について、医師544名を対象に「感染症流行の実態」に関するアンケート調査を実施しました(2024年5月17日~22日)。また、今回の調査結果を受け、実際の診療状況や「感染症ドミノ」を予防するポイント等について、医療法人社団五良会 理事長の五藤良将先生にお話しを伺いました。弊社では、今後も健康づくりに関する情報発信を、継続的に行ってまいります。

アンケートの主な結果(一部抜粋)

■ 感染症に繰り返し罹る患者がコロナ禍以降増えていると約半数が回答

・3か月以内(短期間)に同一患者が複数回感染症に罹った回数は「2回」が63.1%

・年代別では10歳未満と70~80代以上に感染を繰り返す患者が多い傾向

・属性別では「高齢者」「未就学児」「未就学児をもつ親」の順に

■ 感染症に何度も罹ることで起こる健康被害で多いのは「咳」「倦怠感」「痰」

・感染症を繰り返すことで罹りやすい他の疾患は「肺炎」「気管支炎」が上位

・病状以外での不安は「家族への感染・負担増」「職場への負担増」

・複数回感染の要因は「免疫力の低下」と71.3%の医師が回答

■ 短期間に複数回感染する状況を表す言葉は「感染症ドミノ」に支持が集まる

■ 感染症ドミノの予防法は「免疫維持」「睡眠」「バランスのよい食事」が上位

・免疫機能維持におすすめの食材1位は「ヨーグルト等の乳製品」

・医師が実践している対策は「睡眠」「バランスのよい食事」「手洗い・消毒」

・免疫機能維持を重視する医師の72.0%が「ヨーグルト等の乳製品」を摂取

感染症に複数回罹る患者がコロナ禍以降増えていると約半数が回答

Q1 風邪を含む感染症患者さんの来院者は、コロナ禍以降増えていますか。また、同一の患者さんが感染症に複数回罹患するケースはコロナ禍と比べて増えていますか。(n=544)

[画像1: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-f9a9c5a409262339cab9-0.jpg ]

[画像2: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-1507fdcf8dad92211c5f-0.jpg ]

コロナ禍以降、風邪を含む感染症患者が増えているかを聞いたところ、47.8%の医師が「増えている」(とても増えている+やや増えている)と回答しました。また、同一の患者が感染症に複数回罹患するケースについても聞くと、45.2%の医師が「増えている」(とても増えている+やや増えている)と答え、約半数の医師がコロナ禍と比べて、「感染症を訴える患者」および「感染症に複数回罹患する患者」が増えていると回答していました。専門医別(内科/小児科/耳鼻咽喉科)に見ると、小児科医で半数以上(50.7%)の医師が「感染症に複数回罹患する患者」が増えていると回答しており、特に子どもの間で複数回感染症に罹る現象が起こりやすい可能性が示唆されました。

3か月以内(短期間)に複数回感染症に罹った回数は「2回」が約6割

Q2 診察した患者さんの中で、同一患者さんが3か月間(3か月以内)で複数回感染症にかかったケースについてお伺いします。このケースで一番多く感染症にかかった方の回数はどれくらいですか。(n=544)

[画像3: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-57ed11110a64f50c29c9-14.jpg ]

同一の患者が3ヵ月以内(以下、短期間)で複数回感染症に罹ったケースで、最も多く感染症に罹った回数を聞いたところ、63.1%の医師が「2回」と回答しました。

Q3 同一患者さんが短期間で複数回感染症に罹るケースについてお伺いします。どのくらいの期間で数回感染症に罹ると、感染頻度が多いと感じますか。(n=544)

[画像4: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-f0e5bf857d471e2a41f6-14.jpg ]

同一の患者がどのくらいの期間で複数回罹ると、感染頻度が多いと感じているのかを聞くと、「1ヵ月に2回以上」が最多で44.1%でした。1ヵ月に2回以上の頻度で感染症に罹る場合は、要注意と感じている医師が多いことがわかりました。

短期間での複数回感染の実態は「新型コロナ→インフルエンザ」が最多

Q4 同一患者さんが短期間で複数回感染症に罹るケースについてお伺いします。どのような感染パターンが多いかをお答えください。※「最初のきっかけ」「2番目」は同じものの選択も可能です。(n=544)

[画像5: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-861cb59218ecbe9e065d-16.jpg ]

同一の患者が短期間で複数回感染症に罹ったケースについて、どのような感染パターンが多いかを聞いたところ、「新型コロナ→インフルエンザ」のパターンが最多となりました。また、「インフルエンザ→新型コロナ」「新型コロナ→新型コロナ」「インフルエンザ→インフルエンザ」のパターンが上位にあがりました。この他に、「インフルエンザ→RSウイルス感染症」「インフルエンザ→感染性胃腸炎(ノロウイルス)」のパターンもみられました。

年代別では10歳未満と70~80代以上に感染症に繰り返し罹る患者が多い傾向

Q5 短期間に複数回感染症に罹患するケースが最も多い年齢層を教えてください。(n=544)

[画像6: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-040abdae5118cc9c6ccc-17.jpg ]

短期間で複数回感染症に罹った患者の年代を聞くと、最も多かったのは「10歳未満」(20.2%)でした。次いで「80代以上」(15.6%)、「70代」(11.4%)と高齢者が続くかたちとなりました。また「30代」(11.2%)については、医師から「子どもからの感染が多い」「子どもが学校や保育園で罹って家庭内でうつしている」といった自由回答があり、子育て世代で感染リスクが高いことが示唆されました。

属性別では「高齢者」「未就学児」「未就学児をもつ親」の順に

Q6 短期間に複数回感染症に罹患するケースが多いと思う属性を教えてください。(複数回答可)(n=544)

[画像7: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-0807941a0b6fc9d6307e-17.jpg ]

短期間で複数回感染症に罹った患者の属性について聞いたところ、「高齢者」が最多で47.2%。次いで「未就学児」(33.3%)、「未就学児をもつ親」(27.4%)に回答が集まり、患者の年代を聞いた前の設問を裏付ける結果となりました。

感染症に繰り返し罹ることで起きる健康被害で多いのは「咳」「倦怠感」「痰」

Q7 短期間に複数回感染症に罹患することで起きる健康被害を教えてください。(複数回答可)(n=544)

[画像8: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-d76f6c5e1ec2cb7335f8-17.jpg ]

短期間に複数回感染症に罹患することで起きる健康被害は、1位が「咳」で48.7%、2位が「倦怠感」(45.6%)、3位が「痰」(31.6%)の順となりました。また、4位には「集中力の低下」(26.1%)が入り、身体症状だけでなく、生活の質(QOL)を下げるような症状も上位にあがりました。

感染症に繰り返し罹ることで起こる他の疾患は「肺炎」「気管支炎」が上位

Q8 短期間に複数回感染症に罹患することで、他の疾患につながると考えられるものをお答えください。(複数回答可)(n=544)

[画像9: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-c2e4629b8d661d0cef9e-17.jpg ]

短期間に複数回感染症に罹患することで発症すると考えられる他の疾患について聞いたところ、1位「肺炎」(49.1%)、2位「気管支炎」(45.2%)の2つの疾患に多くの回答が集まりました。特に1位の「肺炎」は、厚生労働省の人口動態調査でも死因順位の5位となっており、要注意の疾患といえます。3位以下は、「副鼻腔炎」(25.6%)、「喘息」(24.1%)、「咽頭炎」(23.0%)と続いています。

病状以外での不安は「家族への感染・負担増」「職場への負担増」

Q9 短期間に複数回感染症に罹患した患者さん自身の生活や周囲への影響など、病状以外での不安や不満などの相談や愚痴を聞くことはありますか。ある場合はどのような内容でしょうか。(複数回答可)(n=544)

[画像10: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-8f4954a2981e3959de2c-17.jpg ]

短期間に複数回感染症に罹患した患者から、自身の生活や周囲への影響などについて相談や愚痴を聞いた内容としては、「家族へ感染症をうつしてしまう不安」(30.7%)、「職場の人に負担をかけてしまう不安」(25.4%)、「家族に負担をかけてしまう不安」(24.1%)が上位となり、家族や職場に及ぼす影響を不安に感じる患者が多いことがわかりました。この他に、「体力が戻らず引きこもりがちになってしまう」「食欲不振」など、自身の体調に関して不安を覚える患者もみられました。

短期間に複数回感染する要因は「免疫力の低下」と7割以上の医師が回答

Q10 短期間に複数回感染症に罹患するケースについて、その要因は何だと考えますか。(複数回答可)(n=544)

[画像11: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-34bdaf3a92089cd60ae4-17.jpg ]

短期間で複数回感染症に罹患するケースについて、その最大の要因と考えられるものを聞いたところ、71.3%の医師が「免疫力の低下」と回答しました。2位以下は、「疲労が溜まっている」(24.6%)、「手洗い・手指消毒が不足している」(24.4%)、「睡眠時間が少ない」(23.0%)、「糖尿病などの基礎疾患がある」(22.6%)、「ストレス過多」(21.0%)と続いています。

短期間に複数回感染する状況を表す言葉は「感染症ドミノ」に支持が集まる

Q11 「同一患者さんが短期間に複数回感染症に罹患する」状況を、一言で表すとしたら、「感染症ドミノ」「感染症リレー」「感染症パレード」「ルーティン感染症」のうち、どの言葉がしっくりきますか。(n=544)

[画像12: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-034c50e09d995485d310-17.jpg ]

同一の患者が短期間に複数回感染してしまう状況を、一言で表すとしたら、「感染症ドミノ」「感染症リレー」「感染症パレード」「ルーティン感染症」のどの言葉がしっくりくるか聞いてみると、69.7%の医師が「感染症ドミノ」と回答し、約7割を占めました。その他の言葉は、「感染症リレー」15.8%、「感染症パレード」9.6%、「ルーティン感染症」5.0%と、いずれも20%に届いておらず、「感染症ドミノ」という言葉が医師から支持される結果となりました。

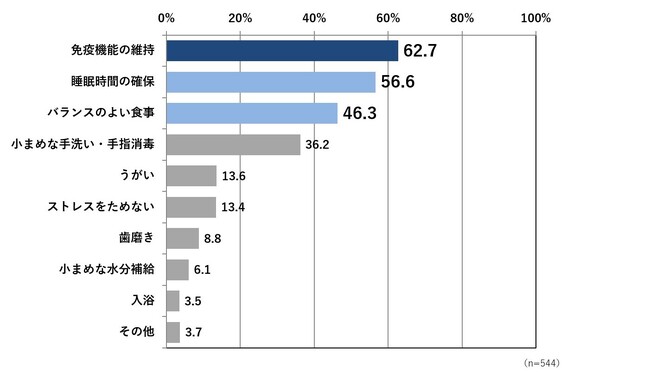

感染症ドミノの予防法は「免疫維持」「睡眠」「バランスのよい食事」が上位

Q12 同一患者さんが短期間に複数回感染症に罹患することを防ぐ方法を3つまで教えてください。 (n=544)

[画像13: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-4faf40685f0838f79440-17.jpg ]

「感染症ドミノ」を防ぐ方法について聞くと、1位は「免疫機能の維持」で62.7%の医師が回答しました。次いで、「睡眠時間の確保」(56.6%)、「バランスのよい食事」(46.3%)、「小まめな手洗い・手指消毒」(36.2%)が上位にあがりました。「感染症ドミノ」の予防法として、免疫力を重視する医師が多いことが浮き彫りになりました。

Q13 免疫機能を維持するためにおすすめの方法を3つまで教えてください。 (n=544)

[画像14: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-531342fb1c8987a5490c-17.jpg ]

免疫機能を維持するためにおすすめの方法を聞いたところ、「睡眠時間の確保」(70.2%)と「バランスのよい食事」の上位2つに回答が集中しました。3位以下は、「過度なストレスを避ける」(36.2%)、「腸内環境を整える」(32.0%)、「習慣的に適度な運動をする」(19.5%)と続いています。

免疫機能維持におすすめの食材1位は「ヨーグルト等の乳製品」

Q14 免疫機能を維持するためにおすすめの食材を教えてください。(複数回答可) (n=544)

[画像15: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-ca0d0e68e5212c1dc72a-17.jpg ]

免疫機能維持のためにおすすめの食材について聞いてみると、「ヨーグルト等の乳製品」(59.9%)が1位となり、約6割の医師が推奨していました。次いで、「納豆等の発酵食品」(43.8%)、「野菜・果物類」(42.3%)、「肉類」(26.5%)、「きのこ類」(25.7%)、「魚介類」(22.6%)の順となりました。

医師が実践している対策は「睡眠」「バランスのよい食事」「手洗い・消毒」

Q15 医師の立場として、ご自身がされている感染症対策はありますか。(複数回答可) (n=544)

[画像16: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-b6d236bd98936aaab135-17.jpg ]

医師の立場として自身が取り組んでいる感染症対策を聞くと、「睡眠時間の確保」と回答した医師が最多で半数を超えました(55.7%)。次に「バランスのよい食事」と「手洗い・手指消毒」が同率(47.8%)で2位となりました。以下は、「免疫機能の維持」(36.8%)、「ストレスをためない」(26.5%)、「歯磨き」(23.7%)と続いています。

免疫機能維持のために7割以上の医師が「ヨーグルト等の乳製品」を摂取

Q16 前問で、医師の立場としてご自身がされている感染症対策として「免疫機能の維持」を選択された方にお伺いします。免疫機能の維持のためにご自身が摂ることを心掛けている食材をお答えください。(複数回答可) (n=200)

[画像17: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-42c1a43f4ba483fe8c9d-17.jpg ]

前問で、感染症対策として「免疫機能の維持」に取り組んでいると回答した医師に、免疫機能維持のために摂ることを心がけている食材を聞いたところ、72.0%の医師が「ヨーグルト等の乳製品」と回答し、ダントツの1位となりました。「ヨーグルト等の乳製品」は、免疫機能の維持におすすめの食材でも1位となっていましたが、実際に多くの医師が摂取を心がけていることが明らかになりました。なお、2位には「野菜・果物類」(47.0%)、3位には「納豆等の発酵食品」(44.0%)が入っています。

感染症ドミノは12月~2月の冬時期に起こりやすい傾向に

Q17 同一の患者さんが感染症に複数回罹患するケースはどの月に多くなりますか。(複数回答可)(n=544)

[画像18: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-9ebe65f1d990d8a3dc9f-17.jpg ]

同一の患者が感染症に複数回罹患するケースはどの月に多くなるかを聞くと、「1月」(71.9%)、「2月」(71.1%)、 「12月」(63.8%)に回答が集中しました。寒さや乾燥、インフルエンザの流行があることから、短期間に複数回感染する「感染症ドミノ」は冬時期にリスクが高まることが示唆される結果となりました。一方で、自由回答では、「新学期や入園シーズンである4月・5月には、子どもの感染症患者が増える」という意見もみられました。

【調査概要】

調査対象者:全国の医師(内科、小児科、耳鼻咽喉科) 544人

調査手法:インターネット調査

調査時期:2024年5月17日~ 5月22日

専門家の解説

[画像19: https://prtimes.jp/i/48466/13/resize/d48466-13-d5df3da3d365526d413a-18.png ]

【専門家プロフィール】

医療法人社団五良会 理事長

五藤良将(ごとう よしまさ) 先生

日本内科学会認定内科医。防衛医科大学校卒業後、防衛医科大学校病院や千葉中央メディカルセンターなどでの勤務を経て、’19年に東京都大田区の竹内内科小児科医院を継承し院長に就任。

さらに、横浜のセンター南(五良ファミリークリニック センター南)、’23年には白金高輪(五良会クリニック白金高輪)をオープンし、医療機関のマネジメントにも手腕を振るう。

近著に『内臓脂肪 中性脂肪 コレステロールがみるみる落ちる 血液と体の「あぶら」を落とすスープ』(アスコム)がある。

■「感染症ドミノ」を引き起こす最大の原因は「免疫力の低下」

短期間に複数回、感染症に罹患する「感染症ドミノ」は、免疫力の低下が主な原因だと思われます。免疫力が低下することで、病原体に対抗する力が弱まり、「感染症ドミノ」に陥るリスクが高まります。免疫力が低下する要因としては、過度なストレスが挙げられます。ストレスホルモンであるコルチゾールの増加が免疫機能を抑制し、感染症に対する抵抗力を低下させます。また、免疫系の調整には睡眠が重要な役割を担っているため、睡眠不足も免疫機能の低下につながります。この他、栄養バランスの乱れも、ビタミンやミネラル、抗酸化物質の不足を招き、免疫機能の低下を引き起こします。

※コルチゾール…ヒトの生命維持に欠かせないホルモンの一種。糖や脂肪の代謝、抗炎症や免疫調整などに働くとされている。

■ コロナ禍が残した「免疫負債」が「感染症ドミノ」増加の要因に

今回の調査結果では、約半数の医師が、コロナ禍以降、「感染症ドミノ」を経験する患者が増えていると回答しました。私の医院でも、「感染症ドミノ」が疑われる患者が増えてきており、特に小児科においてその傾向が顕著です。「感染症ドミノ」が増加している大きな要因としては、コロナ禍による「免疫負債」が挙げられます。「免疫負債」とは、感染症に対する抵抗力が低下している状態を指します。約3年に及んだコロナ禍では、徹底した予防策や厳しい行動制限があり、多くの人が通常であれば日常的に獲得のできる感染症に対する免疫を学習することができず、この「免疫負債」を抱える状況に陥りました。このためコロナ禍以降は、様々な感染症にかかりやすくなっているといえます。また、行動制限が緩和され、人と接する機会が急に増えたことも、「感染症ドミノ」が起こる一因と考えられます。

■ 高齢者・未就学児・子育て世代・基礎疾患を持つ人は「感染症ドミノ」に要注意

調査結果では、10代未満の未就学児や70~80代以上の高齢者に「感染症ドミノ」が多くみられました。この結果からも、免疫力が「感染症ドミノ」に大きく関与していることがわかります。高齢者は、加齢によって免疫力が低下しやすく、感染症に罹るリスクも高いといえます。また、未就学児は、免疫系が未発達であり、もともと感染症に対する抵抗力が弱い状態です。そして、未就学児を持つ子育て世代も、子どもからの感染リスクが高く、免疫力が低下しやすいため「感染症ドミノ」に注意が必要です。

この他に、基礎疾患を持っている人は、「感染症ドミノ」によって症状を悪化させたり、合併症を引き起こすケースもあるので要注意です。特に糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を患っている人は、健常者に比べて免疫力が低下しやすく、感染症にも罹りやすいため、「感染症ドミノ」状態にならないよう気をつけてください。

■ 暑い夏に向けて「感染症ドミノ」を予防するポイントは?

調査結果にもあるように、「感染症ドミノ」は、気温が下がって空気が乾燥し、インフルエンザが流行する冬の時期に最もリスクが高まります。しかし、近年は感染症の流行パターンも変化しており、夏に流行するプール熱や手足口病が5月や6月に増加するなど、季節に関係なく感染症が広がっています。また、直近では、夏を前に沖縄で新型コロナの感染が拡大しており、夏だからといって油断は禁物です。

「感染症ドミノ」を予防するためには、何よりまず免疫機能を維持することが重要です。普段の生活習慣を見直し、バランスの良い食事、十分な睡眠、ストレス管理を心掛けましょう。また、こまめな手洗いや手指消毒も、感染症の拡散を防ぐために大切です。そして、これから迎える暑い夏には、脱水症状によって免疫力低下を招く恐れもあるため、特に水分補給を怠らないようにしてください。

■ 医師が免疫機能の維持のために摂っている食材は、なぜ「ヨーグルト」なのか?

免疫機能を維持する食材としては、今回の調査結果の通り、私も「ヨーグルト等の乳製品」「野菜・果物」「納豆等の発酵食品」を摂ることを意識しています。特にヨーグルトには、乳酸菌等のプロバイオティクスが含まれており、腸内環境を整え、免疫力を高めます。また、野菜・果物は、ビタミンやミネラル、食物繊維、抗酸化物質が豊富で、免疫機能の維持をサポートします。内臓脂肪・中性脂肪・コレステロールが多いと生活習慣病を招きやすく、感染症にもかかりやすい状態になってしまいます。バランスのよい食事を意識しながら、先にあげた食材を積極的に摂取することで、免疫機能を維持し、「感染症ドミノ」の予防に努めましょう。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

Kiteのイエスカルタ(R)、新たな臨床試験及びリアルワールドエビデンスが早期治療によるベネフィットを示す

共同通信PRワイヤー / 2024年6月27日 13時0分

-

「朝起きたら足が…」女性を襲った恐怖の"感染症" 経験から悟った「病気から身を守る方法」とは?

東洋経済オンライン / 2024年6月23日 12時0分

-

KiteのTecartus(R)、再発/難治性のB細胞急性リンパ芽球性白血病成人患者について持続的な全生存期間を示す

共同通信PRワイヤー / 2024年6月14日 13時0分

-

アトピー性皮膚炎患者さんと一般生活者への実態調査結果を発表

PR TIMES / 2024年6月4日 16時45分

-

【調査】ザ・ファージ、糖尿病患者向けの栄養指導業務の実態調査を実施

PR TIMES / 2024年6月4日 12時40分

ランキング

-

1「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

2バナナは「太くてまっすぐ」が大当たり…フルーツ研究家が教える「バナナの正しい保存方法」

プレジデントオンライン / 2024年6月28日 9時15分

-

3「東京チカラめし」が東京で再始動 今度はどう売っていくのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月28日 6時5分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください