本山修験宗総本山 聖護院門跡 2024年秋の特別公開

PR TIMES / 2024年5月17日 12時45分

<重要文化財 智証大師坐像>の修復を記念し特別展も開催

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/63967/19/63967-19-4c0cb4eae9df343be53ba829d14560c6-2759x1320.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

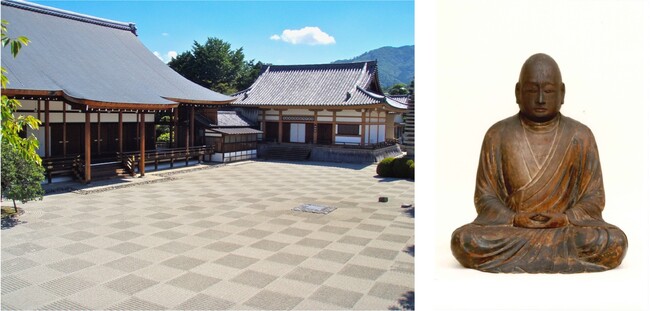

画像左:聖護院門跡 宸殿・本堂外観 | 画像右:智証大師坐像 (重要文化財)

本山修験宗総本山 聖護院門跡 (所在地:京都市左京区聖護院中町15)は、2024年10月12日(土)から12月8日(日)までの金、土、日、祝日に秋の特別公開を開催いたします。

毎年開催しております狩野派の金碧障壁画約120余面が配されている宸殿(通常非公開)の公開と併せて、今回は智証大師坐像が修復からお戻りになられたことを記念し、特別展を開催いたします。

特別展では、大正11年に発見され智証大師坐像の中に納められていた像内納入品(重要文化財)や、円珍自筆の三部曼荼(期間限定展示)などを特別に公開いたします。これらは歴史的にも本山派修験にとっても非常に重要な宝物であり、博物館での関係特別展等でしか出陳されない品々を、仏像と共に間近でご覧いただける貴重な機会となっております。

聖護院について

役行者を宗祖とする本山修験宗の総本山。寛治4年(1090)、白河上皇の熊野御幸で護持僧を務めた増誉大僧正に、「聖体護持」から2字をとった聖護院が与えられたことに始まります。静恵法親王(後白河天皇の子)が宮門跡として入寺して以降、明治まで代々皇族や摂関家が門主(住職)を務めました。天明の大火により御所が火災に遭った際は、光格天皇の仮皇居となったことから、「旧仮皇居」として日本で唯一の史跡に登録されている格式高い寺院です。法要の際は全国から多くの山伏が集まり、大規模な護摩修行が厳修されます。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/63967/19/63967-19-d543b88faff816b50d58af522c24eff8-3900x1888.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

宸殿 上段之間

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/63967/19/63967-19-9a3f7d9b7dcc93775df810cde3b7fbd8-1920x1260.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

狩野派の金碧障壁画

公開内容について

宸殿には狩野派による金碧障壁画120余面が納められており、大玄関から上段之間まで続く金碧障壁画には花鳥や中国の賢人、故事に由来する数々の物語や雄大な自然が描かれています。緑青や朱を使った迫力溢れるものから、墨を主として描いた落ち着きのあるものなどに彩られた素晴らしい障壁画の数々は、仮皇居にもなった格式高い宮門跡ならではの貴重な文化財です。

今回は<智証大師坐像(重要文化財)>修復のご報告をさせていただくとともに、無事本堂へお戻りになられたことを記念し、普段は博物館の特別展などでしか展示されることのない、大正11年に坐像の中から発見された像内納入品(重要文化財)の数々、円珍自筆である三部曼荼(期間限定展示)など、智証大師円珍にゆかりある宝物の特別展も開催いたします。

また昨年修復後初公開となった書院を今年もご覧いただけます。この書院は後水尾天皇ご側室の御殿と伝わり、建物そのものが重要文化財として指定されています。聖護院は幾度かの火災に遭い、移転を繰り返しましたが、延宝4年(1676)に現在の地へ再建された際、この書院も御所より移築されました。障壁画が残る二室には、江戸時代では非常に高価であったガラスを使用するなど、数々の贅がつくされています。

智証大師坐像について

智証大師円珍は天台宗寺門派の始祖であり、特に大峰、葛城、熊野に修行し高祖役行者の法脈を受け継がれ、修験道に天台密教の思想を導入した本山派修験道(聖護院)の曩祖(のうそ)です。弘仁5年讃岐国に和気氏の子として生まれた空海の甥(もしくは姪の息子)であるといわれています。14歳で比叡山に登り座主義真に師事。非常に賢明で、ほとんどの経を諳んじて読むこと、書くことができたと伝わります。6年間の入唐を果たし、多くの経典等を日本にもたらしました。

聖護院の本堂に祀られている<重要文化財 智証大師坐像>は園城寺唐院の智証大師像(中尊大師)を模して仏師良成が造ったことが像内文書から明らかになっています。また、入唐し日本に持ち帰った経典の目録(円珍入唐求法目録)も本像内に納められておりました。

今回の修復事業は、令和4年4月に開催された「伝教大師1200年大遠忌記念 特別展 最澄と天台宗のすべて」へ出陳する際、普段は本堂須弥壇のお厨子の中で安置されていることにより、見えていなかった多数の損傷が発覚いたしました。搬入出などの作業でさらに損傷が広がることを懸念し、修復事業の話が持ち上がり、重要文化財である智証大師坐像は国庫補助事業として補助を受け、令和4年9月14日から2年度にわたり修復事業が行われました。

令和4年3月23日に搬出作業が行われてから無事に修理が完了し、2年ぶりにお戻りいただきました。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/63967/19/63967-19-f651340f572a5c9e58e68838072afd14-1920x1281.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

智証大師像造願文 (重要文化財)[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/63967/19/63967-19-39009481fb8cfb21328588475c91152e-1920x1281.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

斑竹筒/七宝宝相華文 絹袋 (像内納入品) (重要文化財)

<秋の特別公開 <重要文化財 智証大師坐像>修復記念特別展 詳細>

公開日:令和6年10月12日(土)~12月8日(日)期間の内、金・土・日・祝日、

10月21日(月)~23日(水)

休止日:10月25日(金)、11月2日(土)、11月29日(金)

(※法務により拝観休止日が増える場合があります)

時 間:10:00~16:00受付終了

内 容:

・大玄関(狩野派 金碧障壁画)

・使者の間(狩野派 金碧障壁画)

・宸殿(役行者坐像/不動明王像/蔵王権現像/三宝荒神像/孔雀明王像/狩野派 金碧障壁画)

・本堂(本尊 不動明王像(重要文化財)/智証大師坐像(重要文化財)/役行者・前鬼後鬼・大峰八大童子像)

・書院(重要文化財)(狩野派 金碧障壁画)

特別展内容:・智証大師坐像修復報告(正面・背面パネル展示)

・像内納入品(重要文化財)(智証大師像造立願文/円珍入唐求法目録/銀製舎利容器/斑竹筒/七宝宝相華文 絹袋/如意輪心中心真言観)

・三部曼荼(円珍筆)(期間限定)

・神變大菩薩 軸(伝 円珍筆)

・智証大師画像 軸(画・作者不詳/賛・道晃法親王)

参拝料:大人800円 中高校生・大学生600円 小学生以下無料(保護者同伴)

※団体15名以上は700円(旅行会社様 団体料金でのクーポン適用不可)

※10名以上の団体様は事前予約をお願い致します。

(予約先/京都春秋 FAX 075-231-6420)

所在地:本山修験宗総本山 聖護院門跡 〒606-8324 京都市左京区聖護院中町15

(京都市バス:熊野神社前下車約5分)

※来院に関する注意事項等はホームページをご覧ください。https://www.shogoin.or.jp/

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/63967/19/63967-19-d9cceb1f37a3b20858e4a468ae54cfc3-1920x1280.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

本山修験宗総本山 聖護院門跡

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

国宝・弥勒如来坐像40年ぶり修理へ 興福寺北円堂から搬出

産経ニュース / 2024年6月19日 20時23分

-

「大日如来坐像」内部に仏像や巻物 X線CTで確認 国史跡・普門院

毎日新聞 / 2024年6月18日 15時12分

-

梅雨入りを前に高槻市内で色とりどりのアジサイが花開く

PR TIMES / 2024年6月13日 14時15分

-

タブレットを手に世界遺産を巡る体験型展覧会 特別展「パリ・ノートルダム大聖堂展」

Digital PR Platform / 2024年5月29日 15時20分

-

信玄創建の寺修繕に33億円 「現代版寄進」CF検討

共同通信 / 2024年5月25日 15時44分

ランキング

-

1ガンプラを「定価以上」で一部店舗が販売、中古も含まれ転売疑惑も セブン-イレブン「混乱を与えた」「現在は撤去」

J-CASTニュース / 2024年6月21日 13時50分

-

2アマゾン、アレクサ刷新へ 月額5─10ドルの有料版も=関係筋

ロイター / 2024年6月21日 20時31分

-

3ジャカルタ鉄道新線「日本支援で建設」決定の裏側 JICA現地事務所長に聞く「東西線プロジェクト」

東洋経済オンライン / 2024年6月22日 7時30分

-

4不当な減額、発注元800社=建設や自動車など―経産省の下請け調査

時事通信 / 2024年6月21日 19時31分

-

5ホンダ、50cc以下の原付きの生産終了へ…スーパーカブは「世界で最も売れたバイク」

読売新聞 / 2024年6月22日 11時9分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください