「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」を発表 精神障害者と働くことで、上司・同僚の約7割が前向きな意識変化を実感

PR TIMES / 2024年6月28日 21時40分

職場の多様性や包摂性が醸成され、周囲の働きやすさにつながることも示唆された

株式会社パーソル総合研究所(本社:東京都港区、代表取締役社長:萱野博行)は、「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査」の第2弾として、精神障害のある就業者と共に働く上司・同僚についての調査結果を発表いたします。

同テーマで2回目となる今回の調査では、精神障害のある従業員と共に働く上司・同僚へのアンケート調査を実施し、その実態や課題を明らかにすることで、精神障害者と、共に働く上司や同僚の双方が長く安定的に活躍できる環境を整えるための基礎データとして活用されることを目的として実施いたしました。

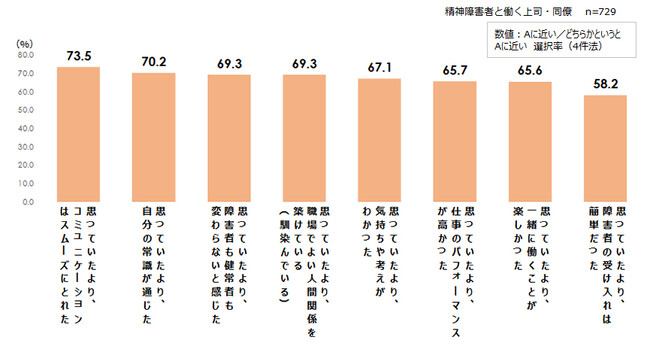

精神障害者と働くことに対して、事前の想定よりもポジティブだったと感じている上司・同僚の割合は、約7割と多い。

[画像1: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-b405b5a0f053450c1326-0.jpg ]

■背景

近年加速する労働力不足や、SDGs、DEI(多様性包摂)の推進を背景に、「障害者雇用」への関心が高まっており、特に、精神障害者の就職件数は過去10年で急速に増加しています。その背景には、精神疾患の患者数の増加や、精神障害者の雇用義務化(2018年)により法定雇用率※が段階的に引き上げられていることなどが理由として挙げられます。しかし、急速に増加してきた精神障害者の雇用に対して、企業の受け入れ態勢や定着・活躍できる環境の整備が課題となっています。また、今回の調査では、育児や介護など、障害以外でも様々な事情によって職場で配慮が必要なケースも増えていることから、育児や介護など、障害以外の事情がある従業員の受け入れについても、その類似点や違いを明らかにすることを目的に比較調査も実施しました。

※法定雇用率:企業や国、地方公共団体が達成を義務づけられている、常用労働者に占める障害者の雇用割合を定めた基準

■主なトピックス ※トピックスの詳細については「主なトピックス(詳細)」をご確認ください

<ポジティブな波及効果>

1. 精神障害のある本人とのコミュニケーションやパフォーマンスなどが事前の想定よりもポジティブだったと感じている上司・同僚の割合は約7割と多い。

2. 一方で、精神障害のある部下・同僚が職場にいることによって偏見の解消や多様性包摂意識の醸成といったポジティブな波及効果を得るには、受け入れの成功※が前提条件となっていた。

※「期待通りの業績・成果をあげている」「業務パフォーマンスが安定している」「周囲によい刺激・影響を与えている」「職場の仲間とうまくやれている」「職場での受け入れはうまくいっている」「モチベーションを維持して仕事に取り組んでいる」の6項目に対する5段階評価の平均値。

<受け入れ成功のための意識と行動>

3. 精神障害のある従業員の受け入れに成功している職場ほど、直属上司および同僚が、ダイバーシティや助け合いに肯定的なマインドセットや障害者雇用についてのリテラシーを持っており、直属上司のエンパワ―メント(部下の能力開花)、同僚の平等な対応といった支援的な行動をとっている。

<上司・同僚の負担感(実態)>

4. 精神障害者と働く上司・同僚の約4割は、「精神的な負担が大きいと感じる」と回答。その他の障害や障害以外の事情がある部下・同僚と比べ、受け入れの負担を感じている割合が高い。他方で、「できるだけサポートしたい」「負担をかけないよう気をつかう」といった肯定的感情も約8割と高い。

5. 上司・同僚の負担感は、精神障害者全体のイメージを悪化させ、本人への支援的行動を減少させる。

<上司・同僚の負担感(要因)>

6. 精神障害のある従業員への特別な配慮※としては、「業務量のコントロール」「コミュニケーションの工夫」「相談に乗る」の実施率が各約3割と多かった。なお、「不在時等の業務の肩代わり」の実施率は4人に1人と、障害以外の事情(主に育児)がある場合とほとんど変わらなかった。※特別な配慮は、一般的な従業員には行わない、相手をサポートする対応と定義し聴取。

7. 特別な配慮の実施数が多くても上司・同僚の負担感は増えないが、業務・コミュニケーション・配慮での課題発生が負担感を増やしていた。

8. 精神障害のある従業員と働く上司・同僚の2割弱が、「業務の遅延・トラブル」「意図と異なる受け取り方をされる」「配慮の仕方がわからない」といった課題があると回答。

■主なトピックス (詳細)

<ポジティブな波及効果>

1. 精神障害者と働くことに対して、「思っていたよりもコミュニケーションはスムーズにとれた」「思っていたより、自分の常識が通じた」など、事前の想定よりもポジティブだったと感じている上司・同僚の割合は、約7割と多い。

[画像2: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-b405b5a0f053450c1326-0.jpg ]

2. 一方で、精神障害のある部下・同僚が職場にいることによって偏見の解消や多様性包摂の対応力・意識向上といったポジティブな波及効果を得るには、受け入れの成功が前提条件となっていた。精神障害者の受け入れ成功度が低い群では、「障害者への偏見がなくなった」は半数未満、「多様な人と働きたくなった」は約3割と少ないが、受け入れ成功度が高い群では、いずれも約8割~9割が実感。

[画像3: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-eb0d0455712773d22beb-1.jpg ]

[画像4: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-8048566d0ce2c661c08f-2.jpg ]

<受け入れ成功のための意識と行動>

3. 精神障害のある従業員の受け入れに成功している職場ほど、直属上司および同僚が、ダイバーシティや助け合いに肯定的なマインドセットや障害者雇用についてのリテラシーを持っており、直属上司のエンパワーメント(部下の能力開花)、同僚の平等な対応といった支援的な行動をとっている。

[画像5: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-b8183e8ec076dacf9690-3.jpg ]

<上司・同僚の負担感(実態)>

4. 精神障害者と働く上司・同僚の約4割は、「精神的な負担が大きいと感じる」と回答。その他の障害や障害以外の事情がある部下・同僚と比べ、受け入れの負担を感じている割合が高い。他方で、「できるだけサポートしたい」「負担をかけないよう気をつかう」といった肯定的感情も約8割と高い。

[画像6: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-0823bf4d4af6bdfe8877-4.jpg ]

5. 上司・同僚の受け入れの負担感が強いほど、精神障害者全体のネガティブなイメージが強化され、それによって上司や同僚の支援的行動が少なくなる傾向が確認された。上司・同僚の支援的行動は、受け入れの成功と関連。共に働く上での負担が精神障害者への偏見を強め、支援的行動が減ることで、受け入れの成功がより難しくなることが示唆された。

[画像7: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-eedd0b672dbeb2bad38b-5.jpg ]

精神障害者にネガティブなイメージを持つ上司・同僚は、本人への支援的な行動をとらない傾向があることが分かる。

[画像8: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-f523f79c6b69ca9fd5b3-6.jpg ]

<上司・同僚の負担感(要因)>

6. 精神障害者と働く上司・同僚に、本人の障害への配慮ついて尋ねた。上司・同僚の約3割が「業務量のコントロール」「コミュニケーションの工夫」「相談に乗る」といった配慮を実施。「不在時等の業務の肩代わり」の実施は4人に1人で、障害以外の事情(主に育児)と実施率が同程度。

[画像9: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-ce0e533e3b7f3929d64e-7.jpg ]

7. 障害への特別な配慮の実施数が増えても、負担感は横ばい。配慮事項の多さが負担感につながるわけではないことが分かる。また、「できるだけサポートしたい」等の肯定的感情は、配慮実施数が多いほど高まる傾向があった。このような傾向は、その他の障害や、障害以外の事情でも同様に確認された。

[画像10: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-fa51ee135003e7099ef2-8.jpg ]

受け入れの課題が多くなるほど、上司・同僚の負担感は増大。肯定的な感情は、ゆるやかに減少する。その他の障害者と働く上司・同僚についても、同様の傾向が確認された。

[画像11: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-9165c50fd0492ccce760-9.jpg ]

8. 上司・同僚に受け入れの課題を尋ねると、精神障害者と働く上司・同僚の2割弱が、「業務の遅延・トラブル」といった業務の課題や、「配慮の仕方がわからない」といった配慮の課題、「意図と異なる受け取り方をされる」といった接し方の課題を感じている。

[画像12: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-4c8d82296f13f57f5fa5-10.jpg ]

■調査結果からの提言

[画像13: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-93fd574e75338d88da98-11.png ]

周囲の負担を防ぐために、現場課題の予防・早期対応が必要

本調査から、精神障害のある従業員と共に働く上司・同僚の負担感は、上司・同僚自身の“はたらくWell-being”を低下させ離職意向を高めるだけでなく、精神障害者全体に対するネガティブなイメージを強化し、受け入れをさらに困難にしていた。これまでもマタハラ等の問題で、負担を感じた周囲の不満の矛先が、マネジメント側ではなく産休・育休を取得する本人に向くことが指摘されてきた※1。精神障害のある従業員の受け入れでは、周囲の負担が大きくなりやすいのが現状だが、これを軽減する職場の体制整備が必要だ。

上司・同僚の多くは障害者本人へのサポート意欲があり、障害への配慮そのものに負担を感じているわけではない。業務コントロールやコミュニケーション・配慮の難しさといった課題が負担感を増加させていた。そのため、まずは複数人でカバーし合える体制構築や業務カバーの評価・報酬への反映などによって、業務の負担を軽減する。そして、上司・同僚への学習支援・啓発によって、マインドセットやリテラシー、適切な対応を学んでもらう必要がある。他部署の理解の醸成も精神障害者の受け入れで特に重要度が高い。また、本人の協力的態度が周囲の負担を大きく軽減していた点は、雇用の質のみならず、福祉の支援の質や本人のキャリアへの主体性との三位一体の取組みの必要性が示唆される。

このような取り組みは、精神障害のみならず他の多様な人材への対応力を高める人材マネジメント力向上施策と位置づけられる。例えば、精神障害者への配慮で必要となる業務のカバー体制構築や生活面の問題把握は育児・介護者の対応に、わかりやすい業務指示は外国人材の対応に通じる。

職場の多様性包摂の意識向上は従業員の“はたらくWell-being”につながる。ただし、受け入れの成功が前提条件

上司・同僚の約7割は、精神障害のある従業員と働くことについて、事前の想定よりも実際の体験はポジティブだったとした。ただし、ただ受け入れるだけで偏見の解消や多様性包摂の対応力・意識向上といった好影響が得られるわけではなく、前提条件として受け入れに成功する必要がある。職場の多様性包摂の対応力・意識向上は上司・同僚の “はたらくWell-being”を高め、ひいては全従業員の働きやすさにつながると期待される。

今後も精神障害者の雇用は進むと予想されるが、雇用率だけを重視した安易な受け入れは、周囲も巻き込んだ悪影響をもたらす点で注意が必要だ。本人の能力発揮やキャリア形成を目的に、外部支援機関※2を巻き込みながら、採用や受け入れの体制を整える必要がある。

※1 小酒部さやか(2016)「マタハラ問題」ちくま新書 ※2 外部支援機関とは、障害者就業・生活支援センターをはじめ、障害者の就労・生活を専門的な知見を基に支援する行政、福祉、医療機関を指す

[画像14: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-e912177286daa2bd76af-12.jpg ]

【参考】

「精神障害者雇用の現場マネジメントについてのインタビュー調査」について

本調査(定量調査)と併せて、雇用現場の精神障害のある本人、その上司、同僚、採用担当、支援者にインタビュー調査(定性調査)も実施しています。現場で働く当事者の生の声を聴くことで、現場マネジメントの課題や解決策を定性的にも明らかにしています。

定性調査結果の詳細については下記をご参照ください。

URL: https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/assets/seishin-koyou2_interview.pdf

■用語の定義

1. 障害者:本報告書では、障害者手帳を持っている人を障害者と定義。

2. 精神障害者: 本報告書では、気分障害や神経症性障害、統合失調症、依存症、てんかん、およびそれらの関連疾患を抱えている方(すなわち、後天的に発症することの多い心の病気を抱えている方)と定義(図)。職場での配慮の仕方が異なるため、同じ精神保健福祉手帳保持者であっても、発達障害者、高次脳機能障害者、認知症発症者等とは区別している。なお、他の障害との重複障害がある場合も、精神障害があれば精神障害者としている。

3. 支援者:本報告書では、社外・社内の障害者の就労支援の専門家を指す。例えば、社外支援者については就労移行支援事業所の支援員や、障害者就業・生活支援センターの支援員等を指す。社内支援者については、社内に在籍しながら臨床心理士や精神保健福祉士、社会福祉士等の専門資格を持ち、障害者雇用の支援に携わる者を指す。

4. 本人:本報告書では、精神障害のある従業員を指す用語として用いる。

[画像15: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-33ad759a0dec5b4b1a42-13.jpg ]

● 本調査を引用いただく際は、出所として「パーソル総合研究所」と記載してください。

● 調査結果の詳細については、下記URLをご覧ください。

URL: https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/assets/seishin-koyou2_quantitative.pdf

● 「精神障害者雇用の現場マネジメントについての定量調査(2023年)」については、下記URLをご覧ください。

URL: https://rc.persol-group.co.jp/news/202307101000.html

● 報告書内の構成比の数値は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも100%とならない場合があります。

■調査概要

[画像16: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-eef0b7a6242f204b28c5-14.png ]

[画像17: https://prtimes.jp/i/111116/34/resize/d111116-34-6e357e004319f5daba80-15.png ]

■【株式会社パーソル総合研究所】<https://rc.persol-group.co.jp/>について

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

■【PERSOL(パーソル)】<https://www.persol-group.co.jp/>について

パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、ITアウトソーシングや設計開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開しています。グループの経営理念・サステナビリティ方針に沿って事業活動を推進することで、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。また、人材サービスとテクノロジーの融合による、次世代のイノベーション開発にも積極的に取り組み、市場価値を見いだす転職サービス「ミイダス」、テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX組織構築支援を行う「TECH PLAY」、クラウド型モバイルPOSレジ「POS+(ポスタス)」などのサービスも展開しています。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

法人企業向け精神障害者雇用オンラインセミナー「雇用成功!精神障害者の定着・活躍のポイントは? ~最新調査から~」7月18日(木)15:00~開催

PR TIMES / 2024年6月18日 15時45分

-

発達障害者も「スーパー総務」と重用する零細企業 「新・ダイバーシティ経営」選出社長の採用方針

東洋経済オンライン / 2024年6月15日 9時0分

-

『人事担当者様必見!』メンタル不調による休職者(予定者含む)へ復職に向けた 新サービス【リワーク(復職プログラム)支援】開始のお知らせ!

PR TIMES / 2024年6月13日 10時45分

-

「カスタマーハラスメントに関する定量調査」を発表 顧客折衝があるサービス職の35.5%がカスハラ被害経験あり

PR TIMES / 2024年6月6日 13時40分

-

「転勤に関する定量調査」を発表 就活生・社会人の半数が転勤のある会社への応募・入社を回避 基本給の30%以上の手当があっても「転勤を受け入れない」が4割弱

PR TIMES / 2024年6月3日 23時40分

ランキング

-

1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください