温水を使用した氷スラリー製造の連続化に成功

PR TIMES / 2024年5月29日 16時45分

未利用熱を活用し、高い熱利用効率を実現

NEDOの委託事業である「革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発」(以下、本事業)で学校法人八戸工業大学は、学校法人東京電機大学、高砂熱学工業株式会社と共同で、温水から氷点下冷熱を製造する吸収冷凍機と氷スラリー製造機を組み合わせた「熱リサイクルパッケージ(冷熱出力3kW)」(以下、本パッケージ)を開発し、低温温水から氷片と水が混合した流動体である氷スラリーを連続して製造することに成功しました。

本パッケージは、廃プラスチックなどを燃焼によってエネルギー回収する際に排熱として捨てられている低温の未利用熱エネルギーを氷スラリーに変換するもので、排熱回収として高い熱利用効率を実現するとともに、農産物、水産物などの輸送時冷蔵保冷剤として年間を通じて排熱の利用を可能にします。

本パッケージを使うことで、工場などから排出される低温の未利用熱を、工業、運輸、農林水産といった分野と連携するハブとなり、脱炭素社会実現へ貢献します。

[画像1: https://prtimes.jp/i/135644/49/resize/d135644-49-0bc202a7d36a0673e974-0.jpg ]

1.概要

世界的に問題になっている廃プラスチックごみに対し、本事業では〔1〕廃プラスチック高度選別技術、〔2〕材料再生プロセスの高度化技術、〔3〕石油化学原料化技術、〔4〕高効率エネルギー回収・利用技術(以下、ER)をそれぞれ連携して開発し、高度資源循環と環境負荷低減の両立を目指しています。

その中のERでは、焼却処分しかできない廃プラスチックを対象に、焼却場での熱エネルギー回収強化を目的とし、伝熱管表面に灰が固着し、熱エネルギー回収の妨げとなる状態(ファウリング)を抑制する伝熱管表面材料を開発するとともに、排ガスの熱エネルギーを低温域まで回収し、回収した熱エネルギーを有効利用するプロセス開発(以下、ER低温側)を進めています。

八戸工業大学は、本事業※1の一環として東京電機大学、高砂熱学工業と共同でER低温側の技術開発を担い、回収した熱エネルギーで氷スラリーを製造する本パッケージを開発し、連続稼働を実証しました。

排熱から回収した熱エネルギーは、これまで暖房利用など使える期間が限られていましたが、熱エネルギーを冷熱に換えることによって輸送時冷蔵保冷剤など、年間を通じた需要に対応することができます。氷スラリーは、氷の特徴である高い蓄熱密度とポンプ輸送ができる流動体の性質を合わせ持つため使いやすさに優れ、冷熱輸送の効率化が期待されます。

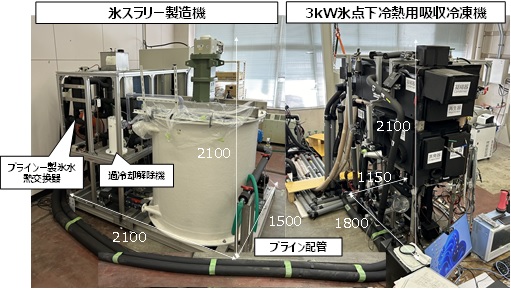

本パッケージは、従来型の吸収冷凍機と、氷点下冷熱を製造する吸収冷凍機、および氷スラリー製造機の3つの装置で構成されます。本事業では、氷点下冷熱を製造する吸収冷凍機と氷スラリー製造機をそれぞれ開発し連結することで、回収した熱エネルギーの有効利用プロセスの開発を行いました(図1)。

2.今回の成果

吸収冷凍機は、蒸発、吸収、再生、凝縮の機能を持つ機器が連結した構成になっており、吸収冷凍機の蒸発器と凝縮器にある液体は冷媒、吸収器と再生器にある液体は作動液と呼ばれています。吸収冷凍機は、液体の蒸発を促進するために減圧された状態で密閉されており、装置内で発生した蒸気は何らかの方法で元の液体に戻す(吸収)必要があります。本パッケージは、蒸気を吸収する作動液(臭化リチウムなど塩の水溶液)を使うことで、蒸気を作動液に吸収させて元の液体に戻します。作動液は吸収した蒸気によって徐々に薄められて吸収能力を失うため、濃度調整が必要になります。そこで作動液から液体を蒸発させるエネルギーとして温水などの低温排熱エネルギーを供給します。濃度調整された作動液は蒸発器の冷媒蒸気を吸収し続けるため、冷熱も連続的に製造されることになります(図2)。

しかし、気化熱を利用した吸収冷凍機で製氷可能な低温を得るには、従来の冷媒では不十分で、新たな冷媒を開発する必要がありました。そこで本事業では、凝固しにくく、安全性が高い条件を満たす冷媒を開発し、その有効性を検証しました。また、開発した吸収冷凍機で作られた冷熱で、氷スラリーの製造も実証しました。通常の氷はパイプ輸送が困難ですが、氷スラリーにすることでパイプ輸送が可能になります。製氷の方法、氷のサイズ、水との混合比を研究し、配管の曲がりやつなぎ目でも氷が滞らない実用条件を得ました。

[画像2: https://prtimes.jp/i/135644/49/resize/d135644-49-8b890cb5d4710a023007-1.jpg ]

(1)氷点下冷熱を製造する吸収冷凍機開発(八戸工業大学)

冷媒が水の場合、水は0℃以下で氷になる(凝固)ため、そのままでは氷点下冷熱の製造に使うことができません。そこで氷点下での凝固防止効果が期待でき、安定した溶解状態を保つアルコールを添加しました。水に溶解し、蒸気圧の低い1-プロパノールを使用し、水と1-プロパノールの組成比を調整した結果、凝固点がマイナス10℃の冷媒を得ることができました。

作動液は水、1-プロパノールと臭化リチウムの水溶液になります。この水溶液の結晶化温度を実測し、装置が作動する温度域で安定した溶解状態が得られる組成比に調整しました。

2022年度には、冷熱出力4kWを目標とする氷点下冷熱を製造する吸収冷凍機を製作し、2023年度には、マイナス5℃の冷熱を7時間、安定製造することに成功しました(図3)。また、2023年11月には並行して開発した氷スラリー製造機と連結し、氷スラリーを7時間、安定製造することを確認しました。連結試験では吸収冷凍機を加熱する温水温度は65℃でした。

(2)氷スラリー製造機(東京電機大学、高砂熱学工業)

氷スラリー製造機は、水および水溶液を熱交換器(過冷却器)で過冷却状態にした後、過冷却状態を超音波照射によって解除することで氷スラリーを製造します。氷と水の比率である氷分率の制御は、過冷却状態を維持した水溶液を循環させ、循環流路中に設置した過冷却解除器で徐々に氷を生成させることで行います。

氷粒子が粗大化すると配管の閉塞(へいそく)が起こります。これを防ぐため、氷粒子の粗大化抑制剤としてPVA(ポリビニルアルコール)を添加し、効果が得られることを確認しました。

本実験は氷点下冷熱を製造する吸収冷凍機から3kWの冷熱を熱移動用不凍液のブラインで受けとる連結試験により実施しました。

[画像3: https://prtimes.jp/i/135644/49/resize/d135644-49-5fdaf230cda42981385a-2.jpg ]

3.今後の予定

NEDOおよび八戸工業大学、東京電機大学、高砂熱学工業は、工場などから排出される未利用熱を、工業だけではなく、運輸、農林水産の分野と結ぶハブとして本パッケージを活用し、脱炭素社会の実現へ貢献していきます。

【注釈】

※1 本事業

事業名 :革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発

事業期間:2020年度~2024年度

事業概要:https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100179.html

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

月面探査車の長期活動を可能にする、高温・極寒熱制御技術の開発 名大らの研究

財経新聞 / 2024年6月15日 9時17分

-

発電の熱 レトルト食品に活用 SDGs 今、未来のために

産経ニュース / 2024年6月12日 9時0分

-

【三浦工業株式会社】ダイキンと三浦工業による資本業務提携

PR TIMES / 2024年5月30日 17時45分

-

ダイキンと三浦工業による資本業務提携

@Press / 2024年5月30日 15時50分

-

独自開発の「e-3Dスクロール」圧縮機で日本冷凍空調学会の技術賞を受賞 三菱重工サーマルシステムズ、大容量と高効率の両立で高評価

PR TIMES / 2024年5月23日 14時15分

ランキング

-

1円安によって多くの日本人は再び豊かになる 今の円安に対して過剰に反応してはいけない

東洋経済オンライン / 2024年6月21日 9時30分

-

2認証不正問題、本当に悪いのは国交省とトヨタのどちらなのか…欧米で使われる「アンフェア」の本当の意味

プレジデントオンライン / 2024年6月21日 16時15分

-

3農林中央金庫、巨額赤字を謝罪 総代会で、農家影響「想定せず」

共同通信 / 2024年6月21日 12時42分

-

4不当な減額、発注元800社=建設や自動車など―経産省の下請け調査

時事通信 / 2024年6月21日 19時31分

-

5ついにLINEペイも撤退、瓦解するLINEの金融事業 LINEが描いてきた「経済圏」は画餅に終わるか

東洋経済オンライン / 2024年6月21日 8時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください