天神祭はなぜ日本三大祭の1つになったのか。大阪天満宮と天神祭の歴史をひもとく『大阪天満宮と天神祭』発売。

PR TIMES / 2024年6月10日 13時15分

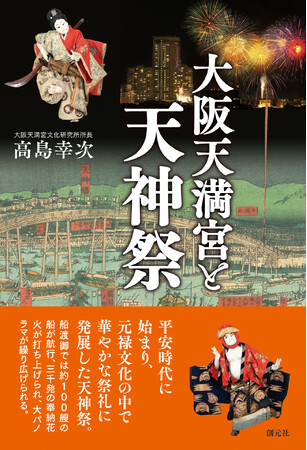

約千年前、大阪・天満の河口近くで始まった祭りは次第に規模を拡大し、元禄時代には盛大な天神祭になった。大阪天満宮文化研究所所長が、大阪天満宮と天神祭の興味深い史実や秘密に迫る。

株式会社創元社(所在地:大阪府大阪市、代表取締役社長:矢部敬一)は、『大阪天満宮と天神祭』を2024年6月10日に刊行いたしました。

本書はこれまであまり知られていない大阪天満宮と天神祭の歴史をひもとき、また江戸時代の天神祭がどのようなものであったのかを当時の錦絵から読み解くなど、興味深い話題が満載されています。この本を読めば、大阪天満宮と天神祭をまったく新しい目で見ることができるでしょう。

[画像1: https://prtimes.jp/i/91569/52/resize/d91569-52-2982738e39d718172307-0.jpg ]

鉾流神事の起源:鉾流神事は疫病をもたらす神を封じ込めた御輿を大川に流す神事を踏まえて始まった?

平安時代に疫病が大流行、そこで平安京では御霊会が行われ、疫神を船岡山山上に据えた二基の御輿に封じ込め、難波の海に流し去ることで疫病を退散させようとした。これを踏まえて、天満あたりの渡辺党が疫病退散を祈願する「天満天神」を創建し、ケガレを神鉾に込めて海に流し出したのが当初の鉾流神事だったのではないか。

[画像2: https://prtimes.jp/i/91569/52/resize/d91569-52-1610d4081e23b9e5495e-1.jpg ]

『摂津名所図会』「浪速天満祭」など江戸時代や明治初年に船渡御の様子を描いた絵図を丹念に読み解く

上方を中心に元禄文化が花開くと、天神祭はそれに呼応するように華やかな祭礼に発展していった。大川を下航する「船渡御」の船列に加えて、御迎え人形を乗せた「御迎え船」が御旅所から遡航するようになり、川面のにぎわいが倍増した。その様子が描かれた『摂津名所図会』「浪速天満祭」「摂州大阪 天満宮渡御之図」を詳しく紹介する。

[画像3: https://prtimes.jp/i/91569/52/resize/d91569-52-d98112c10161e09678a2-2.jpg ]

[画像4: https://prtimes.jp/i/91569/52/resize/d91569-52-18fc7422c14aeed88b52-3.jpg ]

[画像5: https://prtimes.jp/i/91569/52/resize/d91569-52-3057ca01aca3a73648d7-4.jpg ]

[画像6: https://prtimes.jp/i/91569/52/resize/d91569-52-5f24d262e189c7920c2d-5.jpg ]

[画像7: https://prtimes.jp/i/91569/52/resize/d91569-52-4a22a3da4e71e9963f53-6.jpg ]

天神祭は江戸時代の頃から外来客にも楽しんでもらうために御迎え人形、お祭り提灯、造り物などの「おもてなしの仕掛け」を工夫した

元禄時代、天神祭には多くの見物客が群参し、賑々しい「崇敬・観光行事」を充実させた。そこで大坂町人たちは、外来の見物客に楽しんでもらうために、豊かな財力を背景にいろいろなおもてなしを考え出した。謎が隠された衣装、お祭り提灯の判読不能の文字、蜆の貝で作られた藤の棚など、アイデアに満ちた趣向を紹介。

[画像8: https://prtimes.jp/i/91569/52/resize/d91569-52-8a3e1d4d4005d2f3a805-7.jpg ]

[画像9: https://prtimes.jp/i/91569/52/resize/d91569-52-4c093e4645f67f61f7ba-8.jpg ]

著者紹介

高島 幸次(たかしま・こうじ)

1949年大阪市生。龍谷大学大学院文学研究科修了。龍谷大学エクステンションセンター顧問・大阪天満宮文化研究所所長。専門は日本近世史・天神信仰史。夙川学院短期大学教授、本願寺史料研究所委託研究員、追手門学院大学客員教授、大阪大学招聘教授などを歴任。主な著書に『大阪の神さん仏さん』(釈徹宗と共著、140B)、『奇想天外だから史実――天神伝承を読み解く』(大阪大学出版会)、『日本人にとって聖地とはなにか』(内田樹・釈徹宗・茂木健一郎・植島啓司と共著、東京書籍)、『上方落語史観』(140B)、『古典落語の史層を掘る』(和泉書院)など。

書誌情報

書籍名:大阪天満宮と天神祭

著者:高島 幸次

判型:四六判

頁数:228頁

定価:2,200円(税込)

発売日:2024年6月10日(月)

発行所:株式会社創元社

商品ページ:https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4888

創元社

1892年創業。大阪は御堂筋の近く、本町と淀屋橋の間にある出版社。東京支店は神保町。C・G・ユングや河合隼雄などの心理学書、自己啓発書の原点と言われるD・カーネギー『人を動かす』、マニアック図鑑の先駆けである『世界で一番美しい元素図鑑』、世界一ユニークな単語集『翻訳できない世界のことば』など、人文書から自然科学系まで幅広いジャンルで出版活動を行う。https://www.sogensha.co.jp/

会社概要

商号:株式会社創元社

創立:1925年(大正14年)

代表者:代表取締役社長 矢部敬一

資本金:1,800万円

事業内容:出版事業、セミナー事業、学会事務局運営、書籍販売

所在地:〈本社〉〒541-0047 大阪市中央区淡路町4丁目3-6

〈東京支店〉〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-2 田辺ビル

URL:https://www.sogensha.co.jp/company/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

【大阪・天神祭】船渡御乗船チケット販売開始!

PR TIMES / 2024年7月4日 15時15分

-

「天神祭」船渡御・奉納花火 「供奉船(ぐぶせん)」船上特別観覧ツアーを発売

PR TIMES / 2024年6月27日 14時45分

-

天神祭1000年以上の歴史で初めて天神祭存続のため学生がクラウドファンディングに挑戦!6月28日(金曜日)募集開始

PR TIMES / 2024年6月26日 16時15分

-

ライトアップされた大阪城を望むルーフトップでいつもと違う花火鑑賞を「釛祭 -KOGANE MATSURI-」

PR TIMES / 2024年6月25日 14時0分

-

7月25日(木)お一人様¥19,800-《天神祭奉納花火大会》観覧席から鑑賞プラン【お弁当+お茶付 プラン】

PR TIMES / 2024年6月11日 10時45分

ランキング

-

1子供いない夫婦「相続で失敗しない」1つの方法 家庭裁判所で「調停」が必要になるケースもある

東洋経済オンライン / 2024年7月4日 8時20分

-

2妻に先立たれた65歳、年金約17万円・おひとり様シニアを襲う<老後破産へのカウントダウン>

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月3日 9時0分

-

3NHKが34年ぶりの「赤字」でも止まらない肥大化 総資産の6割超を現預金と有価証券が占めている

東洋経済オンライン / 2024年7月4日 8時0分

-

4バナナ・パイン・マンゴーが… 軒並み値上がりの“ワケ” 試す人が増えている国産バナナとは…!【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 21時19分

-

5海上の空港になぜ“山”がある? 実は世界初案件「長崎空港」がやたらデコボコしているワケ

乗りものニュース / 2024年7月4日 7時42分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください