【2024年下半期以降の業種別倒産発生予測ランキングを発表】人手不足や円安によるコスト増加が原因で建設業が3業種、運送業が2業種ランクイン

PR TIMES / 2024年6月26日 16時15分

~14,058社・223,571件のネット情報等を分析し要警戒企業を抽出~

・「2024年問題」に直面する工事業・運輸業で人材不足や利益減少から倒産リスク増・円安による資材や原材料の輸入コスト増加で、採算性が下がる業種で連続赤字が多発・補助金の不正受給や労働基準法違反等のコンプライアンス違反による倒産が増加傾向

AI与信管理サービスを提供するアラームボックス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:武田浩和、以下「当社」)は、この度、2023年6月1日~2024年5月31日の期間に収集された14,058社・223,571件のネット情報等から1年以内に倒産する危険性がある“要警戒企業”を分析・抽出し、「倒産危険度の高い上位10業種」を予測しましたので発表します。

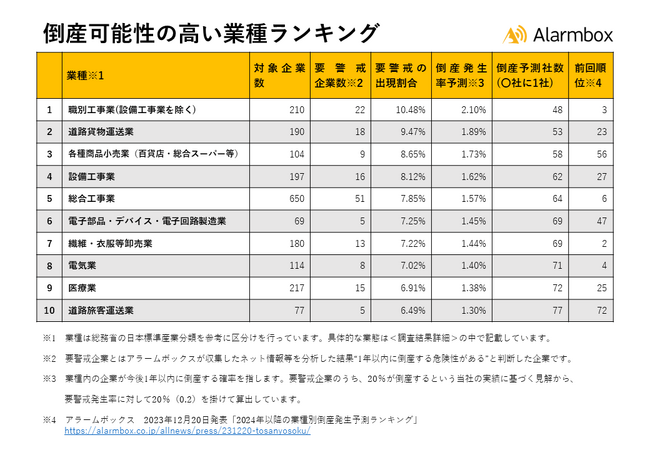

◆倒産可能性の高い業種ランキング

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/24095/87/24095-87-bbaa8abd322a4547e6a67bc4372a5c51-1040x720.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

倒産可能性の高い業種ランキング

◆調査背景

2023年は円安等が原因で輸入コストが高騰し、多くの国内企業で生産コストが上昇しました。これにより発生した物価高が家計を圧迫し、消費者の購買意欲の低下につながっています。結果、企業の収益にも大きな影響を与えており、未だ多くの企業が苦境に立たされています。また、2024年4月から働き方改革関連法の時間外労働上限規制が適用される物流・運送や建設、医療などの業界では、人手不足や売上減少等の影響を受ける「2024年問題」の発生が不安視されています。このような先行き不透明な状況のなか、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金といった企業支援策の新規受付が終了し、ゼロゼロ融資の返済が本格化しています。企業はこれらの返済を進めながら業績を回復させる必要がありますが、業績が悪化したままの企業も多く資金繰りが厳しい状況が続いています。財務基盤がぜい弱になっている企業にとって、取引先倒産によって引き起こされる代金未回収が資金繰りに与える影響は大きくなっています。これらの経営リスクを回避するべく、企業には取引先の業種動向や倒産リスクを常に把握することが求められます。当社はこれまでAI与信管理クラウドサービス「アラームボックス」の提供を通じて、企業に対しインターネット上にある倒産の事由や前兆と見られる情報を収集・解析し提供してきました。

以上を踏まえ、“1年以内に倒産する危険性がある要警戒企業”を業界ごとに集計し、内容の分析を行うことで、今後の業種ごとの倒産リスクを予測することで取引先の与信管理におけるタイムリーな情報収集の重要性と活用法を啓発すべく、本調査の実施と発表に至りました。

◆主な調査結果

今回の調査では、倒産リスクの高い情報が発生している要警戒企業の総数自体が増加しており、倒産危険度が全体的に高まっている様子がわかりました。実際に、コロナ禍では政府からの支援策で抑えられていた倒産件数が現在は増加傾向にあるため、今後も様々な業種で倒産リスクは高まっていくと予想されます。

倒産可能性の高い業種の上位には、円安による輸入資材・原材料の高騰や、2024年問題による人手不足の影響を受けて採算性が悪化しやすい業種が多くなる傾向となりました。この資材高騰と人手不足のどちらの影響も受ける工事業が、10位以内に3業種ランクインしており、倒産関連情報が多く発生していたことから厳しい業況が伺えます。また、運送業が2業種ランクインしており、工事業と同じく2024年問題の影響を受けている他、燃料費高騰による運行コスト増大が原因の倒産関連情報が多くなっていました。また、コロナ禍での助成金の不正受給や経営者の逮捕といった不祥事で話題になった企業が、のちに倒産に至っているケースが散見されており、コンプライアンス違反による信用低下が与える影響が大きくなっています。企業は信用低下による倒産を防ぐためにも、コンプライアンス体制の強化や法的・倫理的なリスク管理の徹底を図り、健全な事業運営を維持するための取り組みを強化する必要があります。

◆調査結果詳細

1位 職別工事業(設備工事業を除く):48社に1社が倒産する危険性あり

主な事業: 大工工事、とび工事、内装工事、塗装工事、鉄骨工事など

前回の調査では3位だった職別工事業が1位となりました。職別工事業は専門的な技術力を有する一方で、建築物や土木施設の一部工事を担当する下請け企業が多く、他社との激しい価格競争の結果、業績が悪化した企業で倒産や支払い遅延が発生していました。また、企業規模の小さい企業が多いため、昨今の建築資材の仕入れコスト増加や人手不足による外注コスト増加による収益性の悪化が大きな負担となっています。

この他、経営者や従業員による不祥事が多発しました。具体的には、労働基準法違反や刑事事件との関与などの法的問題が散見されました。これらの問題が明るみに出ることで業界内での信用が失墜し、要警戒企業が増加する結果となりました。2位 道路貨物運送業:53社に1社が倒産する危険性あり

主な事業:宅配便、トラック運送など

コロナ禍で需要が減少した引っ越し会社や食品の運送会社で資金繰りが限界となり倒産や支払い遅延の情報が発生していました。他にも、資金繰りが悪化する原因として、労働基準法の法令違反による行政処分を受け貨物車両の使用停止となったことで一時的に受注量が制限された企業が散見されました。2024年4月から働き方改革関連法で、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されました。これにより、ドライバー等の人手不足による受注減や外注費の増加が起きているほか、燃料費の高騰といった外的な要因も加わり、倒産リスクが昨年以上に大きく高まっています。3位 各種商品小売業:58社に1社が倒産する危険性あり

主な事業:百貨店、総合スーパーなど

地方の百貨店で閉業や連続赤字、雇用調整助成金の不正受給といった情報が発生していました。また、とある百貨店グループが過剰債務により、グループ企業も含めて私的整理を行ったことから、業種全体の倒産危険度が高まる結果となりました。昨今は、大型商業施設との競合や地方の人口減少があり、業況の厳しさがうかがえます。また、本業種は業歴の長い企業が多く、今後は老朽化した施設の改築の負担に耐え切れず、倒産に至る可能性があります。4位 設備工事業:62社に1社が倒産する危険性あり

主な事業:電気工事業、管工事業など

電気工事や冷暖房設備工事、配管工事など様々な設備工事を行う企業に、倒産や支払い遅延が発生していました。1位の職別工事業と同様に企業規模が小さく財務体力に余裕が無い企業が多いことから、資材や人件費の高騰による影響を大きく受けたものと考えられます。

また、経営者の脱税や給与未払い、詐欺的な営業手法に関する情報が見受けられました。これらの情報が露見した企業がしばらくして倒産に至っているケースが散見され、業界内での不評が倒産に繋がることが窺えます。倒産リスクを正確に把握するためには、財務面だけでなくコンプライアンス面の情報も収集し確認することが重要です。5位 総合工事業:64社に1社が倒産する危険性あり

主な事業:土木工事業、建築工事業、建築リフォーム工事業など

1位の職別工事業や、4位の設備工事業と同じく、人件費や関連資材の高騰を理由とした建築コストの増加により倒産や事業停止といった情報が多く発生していました。ランクインしている他の工事業との違いとしては、工事の元請業者が多く比較的経営が安定しやすい特徴がありましたが、昨今は人口減による着工数の減少傾向や、コロナ禍とほぼ同時期に起きたウッドショックで悪化した資金繰りに苦戦している企業が多いと考えられます。

また、ネット上の掲示板やポータルサイトに、工事代金の未払いや経営者の不正行為に関して書き込まれているケースもあったことから、取引の際には事前にネット上の情報も加味した与信チェックを行うことが重要です。6位 電子部品・デバイス・電子回路製造業:69社に1社が倒産する危険性あり

主な事業:電子デバイス製造業、電子部品製造業、電子回路製造業など

産業用ディスプレイや半導体、電子回路の製造業者で倒産や連続赤字が発生していました。大手企業の傘下にある企業であっても大規模な債務超過に陥っている状況が見受けられ、海外を含めた競合企業との価格面や技術力での競争が激しくなっていることが原因と考えられます。本業種は、設備投資や研究開発費などの初期投資の負担が大きく、回収期間が長くなることも多いため、リスク管理と投資回収の見通しを適切に行うことが重要です。7位 繊維・衣服等卸売業:69社に1社が倒産する可能性あり

主な事業:繊維や染材など原料の輸入、既成服の卸売業など

アパレル業界の商社部門である繊維・衣服等卸売業が前回の2位から順位を下げ7位のランクインとなりました。ただし、前回の調査より倒産可能性は高まっており、引き続きリスク管理が重要です。

倒産可能性が高まる理由としては、海外を含む競合他社との競争激化により収益が低下しているなかで、コロナ禍による衣料品の需要低下や輸出入の停滞によって厳しい経営状況が続いた結果、倒産と至っているケースが散見されたことが挙げられます。また、円安による影響も大きく、輸入コストが肥大化することで採算性が下がっている状況から自社での再建を諦める企業も増加傾向にありました。8位 電気業:71社に1社が倒産する危険性あり

主な事業: 発電所、電力小売りなど

2022年6月から開始した本調査で常にランクインし続けている電気業が、今回も8位となりました。2016年の電力自由化により発電所を持たない新電力と呼ばれる電力小売り会社が多く台頭しており、大手企業の出資により設立された企業もありましたが、原油や液化天然ガスなどの燃料費が高騰した結果、電力の仕入価格が高騰し逆ザヤが続いたため大幅な赤字転落や倒産に至る企業が散見されました。また、昨年は業界内で情報不正閲覧や価格カルテルといった不祥事が相次ぎましたが、今回の調査でも贈賄に関する情報を取得しており、業況の厳しさからか企業が適正な競争を行わない事案が続いています。9位 医療業:72社に1社が倒産する危険性あり

主な事業:病院、美容クリニック、医療脱毛など

美容外科や医療脱毛など、自由診療の美容クリニックにおいて突然の閉業や倒産が発生しており、高額な契約金を払っているにも関わらず施術が受けられないトラブルが多数発生していました。昨今は美容クリニックの競争が激しく不採算店舗の閉店による損失から赤字に陥る例も多くなっているため、店舗の閉店が増加傾向にある医療法人については注意が必要です。

また、コロナ禍に無料検査事業を行った病院が検査件数を水増しするなどして補助金を多く不正受給したことが発覚し、高額な返還請求を受けている医療法人も見受けされました。今後の経営体制に注意が必要です。10位 道路旅客運送業:77社に1社が倒産する可能性あり

主な事業:タクシー会社、バス会社など

タクシーやバスといった自動車によって、旅客を運送する企業が赤字によって債務超過に陥っていました。2位の道路貨物運送業と同じく、働き方改革関連法の施行に伴う運転手の不足や燃料費高騰による運行コストの増加が課題となっています。コロナ禍による巣ごもりによって需要が減少していた時期に悪化した経営状況を今後どのように改善していくかが注目されます。

本業種は、地域の交通インフラを支える地場の中小企業も多いことから地方自治体と民間企業が協力して対応していくことが求められています。

◆考察

コロナは5類感染症に移行され、社会は脱コロナの動きが加速化しています。一方で、ゼロゼロ融資によって過剰債務を抱えた企業は新たな資金調達が困難な中、ゼロゼロ融資の返済本格化や「2024年問題」の影響を受けることで、息切れ倒産が増加していくことが予想されます。このような不安定な市況において、企業は、取引先の継続的な与信管理を行うことが経営を安定化させる上で重要となります。また、労働基準法違反や不正会計といったコンプライアンス違反が発覚したのちに倒産する企業が散見されました。社会全体のコンプライアンス意識の高まりによって、社会での信用低下が企業に与える影響は大きくなっているため、今後は取引先のコンプライアンス違反情報にも注意を払う必要があります。

なお、本調査で上位にランキングされた業種の企業の中にも財務状況や企業体質が良好な企業はあるため、あくまで適切な個社ごとの判断をするためにも、動向や倒産リスクをタイムリーに把握できる与信管理体制や仕組みを整えた上で取引することを推奨します。

◆調査概要

調査期間:2023年6月1日~2024年5月31日

対象企業:アラームボックスでモニタリングしていた企業のうち、14,058社

対象データ:アラームボックスで配信されたアラーム情報223,571件

◆アラームボックスについて

AI与信管理サービス「アラームボックス」は、企業や自治体のHPに掲載された情報や、SNSや口コミなどインターネット上で投稿された情報をAI技術で収集・解析し、提供するクラウドサービスです。新規取引時の与信判断、既存取引先の継続的な与信管理、さらに売掛保証までを一括して行うことができます。収集・判断の難しいネット上の情報を、与信への影響度を診断したうえで提供するため、インターネット上の情報を活用した高精度な与信管理を、簡単に、低価格で導入できます。それにより、取引先の情報収集に関わる業務負荷を大幅に削減し、スマートフォンやPCから取引先を登録しておくだけで、迅速にリスクに対応できます。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/24095/87/24095-87-dc05cce11a5b37e5681f5961d185065b-1200x600.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

アラームボックスとは

◆会社概要

会社名:アラームボックス株式会社

代表者:代表取締役社長 武田 浩和

所在地:東京都新宿区市谷本村町3-22

設立 :2016年6月

資本金:3.36億円

企業サイト: https://alarmbox.co.jp

サービスサイト: https://alarmbox.jp

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/24095/87/24095-87-0278b43993b52bb41a6ab9803c71a1e0-2561x2618.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]アラームボックス株式会社

当社は、AI与信管理クラウドサービス「アラームボックス」を開発・提供するベンチャー企業です。

これまで「難しい」「時間とお金がかかる」とされてきた企業調査・与信管理を、AI活用により簡単かつ低価格で始められるサービスを提供し、現在5,000社以上の企業に利用いただいています。

「アラームボックス」は、企業や自治体のHPに掲載された情報や、SNSや口コミなどインターネット上で投稿された情報をAI技術で収集・解析し、提供するクラウドサービスであり、新規取引時の与信判断、既存取引先の継続的な与信管理、さらに売掛保証までを一括して行うことができます。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

24年5月の企業倒産件数、12年ぶり1000件超 - 背景にあるのは?

マイナビニュース / 2024年6月13日 18時3分

-

倒産件数は1016件、12年ぶりの1000件超 ― 全国企業倒産集計2024年5月報

PR TIMES / 2024年6月10日 14時45分

-

最短1分で入力・送信できる「取引信用保険」の無料お見積もりサービスを開始!お客様の実情に合わせた確度の高い見積書を最短3営業日でお届け

PR TIMES / 2024年6月10日 10時45分

-

【卸売業、製造業で働く519名へ調査】約6割が売掛金の回収について「不安を感じる」と回答

PR TIMES / 2024年6月5日 15時45分

-

反社チェックツール「RiskAnalyze」、リスク情報の本文確認と自動記事探索の新機能をリリース

PR TIMES / 2024年6月4日 14時15分

ランキング

-

1ソニー宮城拠点、250人削減=ブルーレイ、生産縮小

時事通信 / 2024年6月29日 15時49分

-

2「クレカタッチ」は交通系ICカードを駆逐するのか 熊本で「全国相互利用」離脱、一方で逆の動きも

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 7時30分

-

3「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

4作文は「理系だと苦手」「文系が得意」という大誤解 算数が得意な子は大概「作文もうまい」納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時0分

-

5池袋西武とヨドバシ「売り場折半」の波紋と懐事情 北側にヨドバシ出店、西武の集客力に影響は?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 10時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください