骨粗鬆症治療薬の新規ターゲット遺伝子を発見 ~副甲状腺ホルモンを介した薬理作用の一端を解明~

PR TIMES / 2024年6月18日 12時45分

【研究の要旨とポイント】

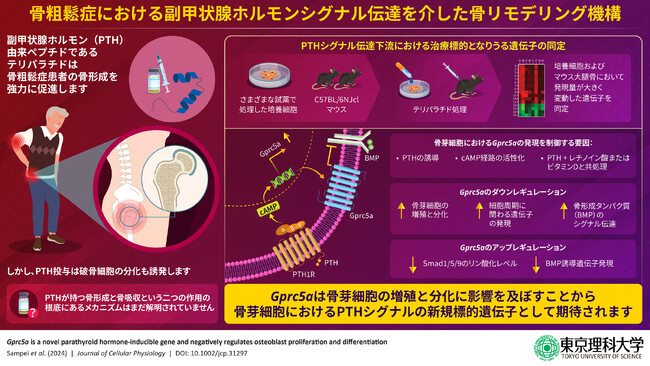

骨粗鬆症治療薬の新たな創薬ターゲットとなり得る新規遺伝子Gprc5aを見出しました。

Gprc5a は副甲状腺ホルモン(PTH)シグナル伝達の下流で作用し、骨芽細胞の増殖・分化を抑制します。

骨形成タンパク質(BMP)のI型受容体と相互作用することで、BMPのシグナル伝達を抑制すると考えられます。

[画像: https://prtimes.jp/i/102047/87/resize/d102047-87-3c7fc296b9ff93409b35-0.jpg ]

【研究の概要】

東京理科大学薬学部生命創薬科学科の早田 匡芳教授、三瓶 千怜氏(博士後期課程 1年)らのグループは、骨粗鬆症治療薬の新たな創薬ターゲットとなり得る新規遺伝子Gprc5aを発見しました。

早田教授らは、既存の骨粗鬆症薬であるテリパラチドが副甲状腺ホルモン(PTH)由来であることを踏まえ、PTHシグナル伝達の下流で作用し、骨形成に関する可能性のある遺伝子のスクリーニングを行い、オーファンGタンパク質共役型受容体をコードする新規遺伝子 Gprc5aを見出しました。Gprc5aは、骨芽細胞の増殖と分化を抑制するはたらきをもちます。

さらに、Gprc5a 遺伝子の発現は、テリパラチドと、活性型ビタミンD3またはレチノイン酸との同時処理で相加的に上昇しました。また、Gprc5aは骨形成タンパク質(BMP)のI型受容体と相互作用することで、BMPのシグナル伝達を抑制することが示唆されました。

これらの結果は、Gprc5aが、テリパラチドによる骨形成促進作用に対して、ネガティブ・フィードバック因子として機能している可能性を示唆しています。

本研究成果は、2024年5月20日に国際学術誌「Journal of Cellular Physiology」にオンライン掲載されました。

【研究の背景】

骨粗鬆症は骨量の減少や骨質の低下に伴う骨強度の低下により、骨が脆弱になることで骨折を引き起こす病気です。高齢者に広く見られる病気で、日本では、1280万人、つまり国民の10人に1人が、骨粗鬆症にかかっていると推測されています。骨粗鬆症により骨が弱くなり、骨折してしまうと、生活の質が著しく低下し、生命予後も脅かされます。高齢化が進む日本において、医療資源や高齢者のライフサポートなどの面から、骨粗鬆症の予防と治療は重要な課題の一つです。

骨粗鬆症患者は、薬剤の種類・順序・投与期間などを一人一人に合わせて調整した的確な薬物治療ストラテジーを、長期にわたって続ける必要があり、中でも薬剤選択は重要です。骨粗鬆症治療薬は、骨吸収抑制剤と骨形成促進剤の2種類に分けられます。骨吸収を抑制する薬剤としてはビスホスホネートなど効果的な薬剤が開発されていますが、骨形成の促進に対しては、テリパラチド・ロモソズマブ・アバロパラチドの 3 種類しかありません。加えて、こうした薬剤が骨量を増加させるメカニズムにはまだ不明な点が残されており、新たな作用機序を持つ、より効果の高い治療薬の開発が求められています。

そこで本研究チームは、副甲状腺ホルモン(PTH)由来のペプチドで強力な骨形成促進作用を有するテリパラチドに着目し、その薬理作用を解明するとともに、新たな創薬ターゲットを探索しました。PTHは、本来、骨芽細胞を介して骨吸収を促進することで、血中のカルシウム濃度を上昇させます。しかし、テリパラチドは、1日に1回、もしくは週に1回、間欠的に投与されると、著しい骨形成促進作用を示すことから、骨形成促進薬として使用されています。

テリパラチドの骨形成作用促進の背景には、前駆細胞からの骨芽細胞への分化を促すこと、骨芽細胞のアポトーシスを抑制することがあると考えられています。しかしながら、その薬理作用の全貌はまだ解明されておらず、テリパラチド治療に反応しない患者(ノンレスポンダー)も存在します。

テリパラチドの作用機序を理解する上で重要なのが、骨形成作用だけでなく骨吸収作用も併せ持つという点です。テリパラチドによる骨吸収は、RANKL(*1)の発現を介して破骨細胞分化シグナルも誘導することで生じます。したがって、より効果的な治療法を開発するためには、このシグナルを制御することが必要です。加えて、PTHの骨形成促進作用の分子経路をさらに詳しく解明することも重要です。

そこで本研究では、PTHシグナルの下流で作用し、骨形成に関する可能性のある遺伝子のスクリーニングを行い、見出された遺伝子のはたらきを調べました。

【研究結果の詳細】

・副甲状腺ホルモン(PTH)シグナルの標的遺伝子の探索

早田教授らは、マウス骨芽細胞MC3T3-E1細胞をPTHで1時間処理し、RNA-Seq(*2)を実施してPTHに対する早期応答遺伝子を同定しました。未処理の細胞に対して 4 倍以上の差があるものを有意であるとして定義したところ、PTH 処理により発現量が増加した遺伝子が 175 個、減少したものが 75 個、同定されました。発現量が増加した遺伝子の中から、1.これまで PTH 処理による増加が報告されていない、2.多くの治療薬の薬理標的である GPCR(*3)の 1 つである、3.骨芽細胞における機能が未解明であるという 3 つの理由から、早田教授らはGprc5aに焦点を当てました。

・PTH シグナル伝達経路におけるGprc5aの発現

PTH が PTH 受容体に結合すると、cAMP(*4)・細胞内 Ca2+・プロテインキナーゼ C などいくつかのシグナル伝達経路が活性化することが知られています。そこで、どの伝達経路がGprc5aの発現に寄与するか調査しました。その結果、cAMP 経路の活性剤であるフォルスコリン処理によって、Gprc5aの発現量が有意に増加しました。このことから、PTH は主に cAMP 経路を介して Gprc5a発現を誘導していることが示唆されました。

・レチノイン酸またはビタミンD3とPTHの共処理による相加的な発現量上昇

Gprc5aは、ヒト由来頭頸部扁平上皮癌細胞株UM-SCC-22Bにおいて、レチノイン酸処理によって誘導される遺伝子として最初に同定されました。そこで、Gprc5aの発現にレチノイン酸が与える影響を解析しました。同様の実験を、既に骨粗鬆症治療薬として使用されているビタミンD3でも行いました。

その結果、レチノイン酸またはビタミンD3で1時間処理することにより3倍以上増加しました。さらに興味深いことに、Gprc5aの発現は、PTHとレチノイン酸またはビタミンD3の共処理によって相加的に上昇しました。

・Gprc5aによる骨芽細胞の増殖・分化の抑制

MTT 試験(*5)および BrdU 標識試験(*6)において、Gprc5a のノックダウンにより、 PTH 非存在下でMC3T3-E1細胞の増殖が増強されたことから、Gprc5aは骨芽細胞における細胞増殖を抑制することが示唆されました。

また、Gprc5aのノックダウンが骨芽細胞の分化に及ぼす影響を調べたところ、Gprc5aのノックダウンは、分化の初期段階および後期段階の骨芽細胞分化を促進することが確認されました。これらの結果は、Gprc5aは骨芽細胞の増殖だけでなく、分化も抑制することを示唆しています。

・Gprc5aが骨芽細胞の分化を抑制するメカニズム

Gprc5aと相互作用し、骨芽細胞分化に関与する可能性のあるタンパク質をデータベースで検索した結果、アクチビン受容体様キナーゼ3(ALK3)とも呼ばれるI型BMP受容体をコードするBMPR1Aが同定されました。実際に、Gprc5aがBMPR1Aと相互作用すること、さらに、Gprc5aがBMPシグナル伝達を抑制することが確認されました。

以上の結果から、Gprc5a は骨粗鬆症治療薬の新規ターゲットとして期待されます。本研究を主導した早田教授は、「生命薬科学の研究者として、なぜ、体内では骨を吸収するホルモンが、外から投与されると、骨形成作用を示すのかは長年不思議に思っていました。そこで、骨芽細胞に着目し、そのメカニズムを解明したいというのが動機でした。今回、Gprc5aがテリパラチドによって誘導される遺伝子であるにも関わらず、骨形成を抑制するという真逆の作用を持つということがわかり、生命現象には、人間の予想をはるかに超える複雑なしくみがあるのだなと実感しました。将来、わたしたちの研究成果が、骨粗鬆症を患っている方々の生活の質の改善、そして健康長寿につながれば幸いです」とコメントしています。

※本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金(JP25462287, JP25670639, JP26253085, JP18K09053, JP21H03381)の助成を受けて実施したものです。

【用語】

*1 RANKL(Receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand)

骨細胞や骨芽細胞の表面に発現している膜貫通タンパク質の1種。破骨細胞の前駆細胞の表面に発現する膜貫通タンパク質「RANK」に結合することで破骨細胞分化を誘導する。

*2 RNA-Seq(RNA-Sequencing)

次世代シーケンサーを用いて、細胞や組織中の遺伝子発現量を網羅的かつ定量的に解析する手法。

*3 GPCR(G protein-coupled receptor)

細胞内でG-タンパク質と結合し、細胞外からの刺激を受容して、細胞応答を引き起こす膜タンパク質の総称。

*4 cAMP

環状ヌクレオチドの一種で、細胞内情報伝達物質(セカンドメッセンジャー)の一つ。

*5 MTT 試験

比色定量法による培養細胞の生存率や増殖率を測定する試験。

*6 BrdU(Bromodeoxyuridine)

生体組織中の増殖性細胞の検出によく用いられる合成ヌクレオチド。

【論文情報】

雑誌名:Journal of Cellular Physiology

論文タイトル:Gprc5a is a novel parathyroid hormone-inducible gene and negatively regulates osteoblast proliferation and differentiation

著者:Chisato Sampei, Kosuke Kato, Yasuhiro Arasaki, Yuta Kimura, Takuto Konno, Kanon Otsuka, Yukihiro Kohara, Masaki Noda, Yoichi Ezura, Tadayoshi Hayata

DOI:10.1002/jcp.31297

URL:https://doi.org/10.1002/jcp.31297

※PR TIMESのシステムでは上付き・下付き文字や特殊文字等を使用できないため、正式な表記と異なる場合がございますのでご留意ください。正式な表記は、東京理科大学WEBページ(https://www.tus.ac.jp/today/archive/20240618_2891.html)をご参照ください。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

東北大、死細胞が老化を抑制する物質を分泌していることを動物実験で確認

マイナビニュース / 2024年7月3日 7時2分

-

酵素分解ローヤルゼリーが、ロコモティブシンドローム予防に貢献する可能性

PR TIMES / 2024年6月26日 11時45分

-

オリーブの希少成分「オレアセイン」の抗うつ効果を発見

共同通信PRワイヤー / 2024年6月21日 14時0分

-

シワ誘導膜結合型エラスターゼ(ネプリライシン)の線維芽細胞でのIL-1α刺激発現増強に関与する細胞内シグナル伝達メカニズムに関する発表が、第24回 日本抗加齢医学会総会にて【優秀演題】を受賞

PR TIMES / 2024年6月20日 12時45分

-

武蔵野大など、爪における水虫(白癬菌)の増殖を抑制できる阻害剤を発見

マイナビニュース / 2024年6月17日 17時27分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

4カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

5イオン「トップバリュ」値下げ累計120品目に 「だし香るたこ焼」など新たに32品目

ORICON NEWS / 2024年7月2日 16時26分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください