全国のドライバーに「2024年あおり運転実態調査」を実施

PR TIMES / 2024年6月28日 11時15分

チューリッヒ保険会社(東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者:西浦 正親)は、今年で7回目となる「あおり運転実態調査」を行い、全国の普通自動車免許と自宅に自動車を所有し、週1回以上運転をしている18~69歳の男女2,230人にご回答いただきました。

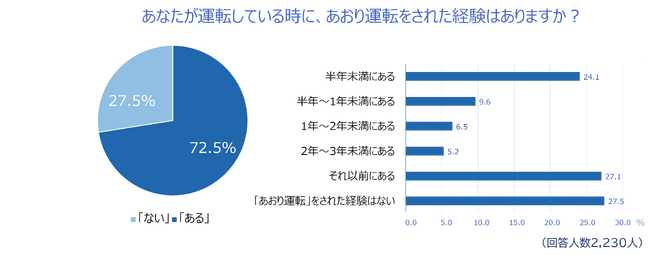

本年の調査は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行して一年、人々の行動がパンデミック以前に戻りつつある状況での調査となりました。そのような状況で、「あおり運転をされた経験がある」と回答したドライバーは72.5%と、昨年と比較して19ポイント上昇し、半年の間でも24.1%と多くのドライバーがあおり運転に遭遇しているという結果となりました。あおり運転は法律の厳罰化のみに頼らず、遭わないための対策や遭ってしまった場合の事故につながらないための対処法を知っておくこともドライバーには有効となります。

本調査では専門家の見解も交え、最新のあおり運転の実態と、あおり運転に遭わないための工夫や遭ってしまった場合の対処法、またドライブレコーダーの利用状況などを公開します。当社は今後もドライバーの皆さまが安全にカーライフを楽しめるよう情報発信を続けてまいります。

【調査結果要約】

1.あおり運転をされた経験があるドライバーは72.5%と、昨年の53.5%から19ポイントの上昇。半年でも24.1%の結果に。

2.2020年6月末に施行されたあおり運転の厳罰化を盛り込んだ「改正道路交通法」により、あおり運転が「減少したと思う」と回答したドライバーは51.5%。

3.遭遇したあおり運転は、「激しく接近し、もっと速く走るように挑発してきた」が76.5%と最多。あおり運転された際にとった行動としては「道を譲った」「何もしなかった」と、あおり運転をやり過したドライバーが目立つ結果に。

4.あおり運転をされたきっかけに思い当たることがない人が76.3%。

思い当たることがある人が考えるきっかけは、「制限速度で走っていた(26.3%)」「スピードが遅かった(17.9%)」が多い結果に。

5.あおり運転をされないための工夫は「車間距離をしっかりとる(52.8%)」、「ドライブレコーダーを設置した(45.8%)」。

6.ドライブレコーダーの普及により、あおり運転が「減少すると思う」と回答したドライバーは77%と過去最高の結果に。

7.現在ドライブレコーダーを利用している理由は「事故発生時に自分が不利にならないようにするため」が89%と過去最高値の結果に。加えて、現在使用しているドライブレコーダーの導入のきっかけは、「自動車事故やあおり運転のトラブルに関する報道・記事を見たため(58.5%)」「防犯対策のため(44%)」「安全運転意識を高めるため(33%)」と続く。

8.ドライブレコーダーを利用していない理由としては、「機器の購入や取り付けに費用がかかるため(67%)」が最多。

【調査概要】

調査タイトル: あおり運転に関する調査

調査方法 : インターネットリサーチ

調査期間 : 2024年6月3日~6月5日

調査対象 : 全国の普通自動車免許と自宅に自動車を所有し、週1回以上運転をしている18~69歳の男女2,230人にご回答いただきました。

【出典について】本調査内容を転載される場合は、出典がチューリッヒ保険会社であることを明記くださいますよう、お願いいたします。

1. あおり運転をされた経験があるドライバーは72.5%と、昨年の53.5%から19ポイントの上昇。半年でも24.1%の結果に。

あおり運転をされた経験のあるドライバーは72.5%と、昨年と比較して19ポイント上昇し、半年の間でも24.1%となりました。また、悪質なあおり運転事件に関する報道をうけて、79.8%と多くのドライバーが、あおり運転を受けないよう以前より意識して運転をしています。

[画像1: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-2476f79f0297d45ff8b2-0.png ]

[画像2: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-82fa10148b3c64d01c90-0.png ]

【九州大学 志堂寺教授の見解】

今回の調査ではここ3年であおり運転を受けた経験を持つ回答者が45.4%にもなりました。半数近くの回答者があおり運転の被害を受けていることは、あおり運転をはじめとする妨害運転に対する厳罰化の効果が限定的であったことを示しています。特に注目したいのはこの半年の間にあおり運転を受けた回答者が24.1%もいることです。半年というまだ記憶に新しい期間でのこの数字は、現時点においてもあおり運転がまだ日常的に横行している状況を表しています。あおり運転を防止するための社会的な取り組みをさらに強力に実施する必要があると共に、ドライバー自身においてもあおり運転にあわないための工夫をしなければならないと考えられます。

2. 2020年6月末に施行されたあおり運転の厳罰化を盛り込んだ「改正道路交通法」により、あおり運転が「減少したと思う」と回答したドライバーは51.5%。

悪質なあおり運転に起因する事件、事故が多発し、あおり運転に対する問題意識が高まっています。2020年6月には、あおり運転の厳罰化を盛り込んだ「改正道路交通法」が施行されました。この法改正によりあおり運転が減少したと思うかとの問いでは、「減少したと思う」と回答したドライバーは51.5%となりました。また、「減少したとは思わない」と回答した人は、理由として「危険な運転をする人の心理や行動は変わらないと思うから(68%)」が最も多く、前年と同様の結果となりました。

[画像3: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-6a6198a534d2b019d62e-0.png ]

[画像4: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-9194aa3d8aee53673775-0.png ]

3. 遭遇したあおり運転は、「激しく接近し、もっと速く走るように挑発してきた」が76.5%と最多。あおり運転された際にとった行動としては「道を譲った」「何もしなかった」と、あおり運転をやり過したドライバーが目立つ結果に。

遭遇したあおり運転について聞いたところ、「あなたの自動車に激しく接近し、もっと速く走るように挑発してきた」が76.5%、続いて「必要のないハイビームをされた」が22%でした。また、あおり運転をされた際にとった行動としては、「道を譲った(44.3%)」「何もしなかった(32.5%)」と、あおり運転をやり過ごしたドライバーが目立つ結果となりました。

[画像5: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-6c30fb3dd66c3fca2d98-0.png ]

[画像6: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-e0fcacc536e41611a72c-0.png ]

【九州大学 志堂寺教授の見解】

前の車に異常接近することはあおり運転の最も典型的なものです。調査でも76.5%と突出して多い結果となりました。異常接近するようなあおり運転の場合は、もっと速く走ってほしい、あるいは違う車線に移ってほしいという、多少いらだちが入った気持ちの表れであることが多いものです。このことに早く気づいて道を譲るなどの、あおってくる車を先に行かせるような対応を取ることで解決ができることが多いと思います。しかし、あおってくる車のドライバーがいらだちではなく怒りの感情を抱いているような場合は、異常接近してくるだけでなく、より危険性の高い行動を取ってくることがあります。このような場合は対応が非常に難しくなります。日常生活においてもわれわれは怒って他人を攻撃(大人の場合はさすがに身体的な暴力はあまりないかもしれませんが、言葉による暴力はあるのではないでしょうか)している人に出会うことがありますが、そのような人の怒りを鎮めて攻撃を止めさせることは容易ではありません。あおり運転の場合も同じです。しかも運転時には取ることができる行動は非常に限られています。火に油を注ぐようなことはせずに、その場の状況に応じた、冷静な対応が必要です。

4. あおり運転をされたきっかけに思い当たることがない人が76.3%。思い当たることがある人が考えるきっかけは、「制限速度で走っていた(26.3%)」「スピードが遅かった(17.9%)」が多い結果に。

あおり運転をされたきっかけについて、思い当たることがない人が76.3%と、多くを占める結果となりました。「思い当たることがある」と答えた人にきっかけと考えられる運転行動を聞いたところ、「制限速度で走っていた(26.3%)」「スピードが遅かった(17.9%)」と続き、あおり運転のきっかけと考えられる行動は、運転速度に関するものが多い結果となりました。

[画像7: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-46ebb2a4bbe980d161eb-0.png ]

[画像8: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-e3f96c8dd47af344180e-0.png ]

5. あおり運転をされないための工夫は「車間距離をしっかりとる(52.8%)」、「ドライブレコーダーを設置した(45.8%)」。

あおり運転を受けたことがあるドライバーに、あおり運転をされないように工夫していることを聞いたところ、「車間距離をしっかりとる(52.8%)」「ドライブレコーダーを設置した(45.8%)」と続き、周りのドライバーを刺激しない運転を心がけるとともに、ドライブレコーダーを設置することであおり運転をされないよう対策をとる人が目立ちました。

[画像9: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-a1ab2c5b9ad778937176-0.png ]

6. ドライブレコーダーの普及により、あおり運転が「減少すると思う」と回答したドライバーは77%と過去最高の結果に。

ドライブレコーダーの普及であおり運転が減少すると思うか聞いたところ、77%のドライバーが「減少すると思う」と回答し、ドライブレコーダー普及への期待が大きい結果となりました。

[画像10: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-c08231755289f2a12ab1-0.png ]

【九州大学 志堂寺教授の見解】

あおり運転をされない工夫としてもっとも多い回答は「車間距離をしっかりとる」ですが、2番目はドライブレコーダーの設置です。そして、ドライブレコーダーが普及することであおり運転が減少すると考えている回答者が77%もいます。改正道路交通法によるあおり運転の厳罰化によりあおり運転が減少したと感じている回答者が51.5%でしたので、それを遙かに上回る人数の人たちがドライブレコーダーの普及であおり運転が減少するのではないかと期待をしていることになります。以前、私は法律の専門家から、罰則は他とのバランスを取る必要があるとお伺いしたことがあります。あおり運転の罰則だけを極端に重くすることはできないということになりますので、厳罰化には自ずと限界があることになります。また、あおり運転の取り締まりは速度違反や一時停止違反などの取り締まりと違って実施が非常に難しい側面もあります。こういった事情もあって、具体的な有効な手段として、ドライブレコーダーの普及が期待されているものと思います。

7. 現在ドライブレコーダーを利用している理由は「事故発生時に自分が不利にならないようにするため」が89%と過去最高値の結果に。加えて、現在使用しているドライブレコーダーの導入のきっかけは、「自動車事故やあおり運転のトラブルに関する報道・記事を見たため(58.5%)」「防犯対策のため(44%)」「安全運転意識を高めるため(33%)」と続く。

ドライブレコーダーを利用している理由は「事故発生時に自分が不利にならないようにするため」が89%と最も多い結果となりました。加えて、現在使用しているドライブレコーダーの導入のきっかけは、「自動車事故やあおり運転のトラブルに関する報道・記事を見たため(58.5%)」「防犯対策のため(44%)」「安全運転意識を高めるため(33%)」と続き、トラブルに対しての警戒が高まっていると取れる回答が多い結果となりました。

[画像11: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-8768812a1af19030103e-0.png ]

[画像12: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-dc4f367c45895bd141a1-0.png ]

8. ドライブレコーダーを利用していない理由としては、「機器の購入や取り付けに費用がかかるため(67%)」が最多。

ドライブレコーダーを利用していないドライバーを対象に、その理由を聞いたところ、「機器の購入や取り付けに費用がかかるため」が67%で最も多くなりました。また、「ドライブレコーダーを設置するとしたら、どの程度の費用まで出せると思いますか?」との問いには、10,000円以内が49.3%、20,000円以内が32.1%と回答しました。なお、「金額を問わず取り付ける必要を感じない」人は3%と少ない結果となりました。

[画像13: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-bb7bfa539ecf60ca241e-0.png ]

[画像14: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-ea01a33fff9182c56363-0.png ]

【九州大学 志堂寺教授の見解】

ドライブレコーダーを設置している人たちの設置理由の2番目としては「あおり運転の加害者の濡れ衣を着せられないように」、そして3番目としては「あおり運転にあわないように」という、あおり運転と関係する理由が挙げられていますので、ドライブレコーダーはあおり運転関連のトラブルを防ぐ強力なツールであると認識されているようです。一方、ドライブレコーダーを設置していない人たちのその理由は、費用負担がもっとも多い回答でした。車を持っているだけでもかなりのお金がかかるため、これ以上の出費は避けたいということだと思います。しかし、年々、ドライブレコーダーを設置している車の割合は上がってきています。元々ドライブレコーダーは事故が発生したときの状況を記録するための装置でしたが、最近ではあおり運転に強い対応性能を有するドライブレコーダーも市販されるようになってきていますので、新しい車の購入時、少しお金に余裕ができた時などに購入されているのではないでしょうか。あおり運転にあう機会がまだ多い現状では、もしドライブレコーダーをまだ設置していないのであれば、自分の身を守るためにできることのひとつとしてドライブレコーダーの設置を検討してもよいのではないかと思います。

【志堂寺 和則 九州大学大学院システム情報科学研究院教授】

[画像15: https://prtimes.jp/i/42390/115/resize/d42390-115-40bfe35819de2c4be1bf-14.jpg ]

1962年生まれ。九州大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。九州大学助手、長崎大学講師、九州大学助教授、准教授を経て現在に至る。専門は、交通心理学、ヒューマンインタフェース。実車やドライビングシミュレータを用いたドライバーの運転行動の計測や運転適性の研究に従事。著書には、『交通心理学』(北大路書房)、『交通心理学入門』(企業開発センター)、『交通事故防止の人間科学』(ナカニシヤ出版)、『だまされる脳』(講談社)、『ヒューマンインタフェース』(コロナ社)、『レクチャー ヒューマンコンピュータインタラクション』(数理工学社)、『大切な親に、これなら「決心」させられる! 免許返納セラピー』(講談社 監修)などがある。

【チューリッヒ・インシュアランス・グループについて】

チューリッヒ・インシュアランス・グループ(以下、「チューリッヒ」)は、200以上の国や地域で5,500万以上の個人および法人のお客さまに対し、幅広い商品・サービスを提供する世界有数の保険グループです。チューリッヒは、150年前の設立以来、保険業界に変革をもたらし続けています。近年は、従来の保険サービスの提供に加え、人々の健康促進や気候変動による影響への対応力を高めるといった予防を目的としたサービスの提供も行っています。

チューリッヒは、「明るい未来を共に創造する」というパーパスを掲げ、世界で最も社会的責任と影響力のある企業の一つとなることを目指しています。チューリッヒは、2050年までに温室効果ガスのネットゼロの実現を目指しており、S&Pグローバル・コーポレート・サステナビリティ・アセスメントでも、世界で最もサステナブルな保険会社の一つと評価されています。また2020年には、ブラジルの森林再生と生物多様性の回復を支援する「チューリッヒ・フォレスト・プロジェクト」を立ちあげました。

チューリッヒ・インシュアランス・グループはスイスのチューリッヒ市に本拠を置き、約6,0000人の従業員を有しています。チューリッヒ・インシュアランス・グループ・リミテッド(銘柄コード:ZURN)はスイス証券取引所に上場しており、米国預託証券プログラム(銘柄コード:ZURVY)のレベルIに分類され、OTCQXにて店頭取引されています。当グループに関する詳しい情報は www.zurich.com/ をご覧ください。

【会社概要】

社名: チューリッヒ保険会社

代表者: 日本における代表者および最高経営責任者:西浦 正親

本社所在地: 〒164-0003 東京都中野区東中野3-14-20

その他の事業拠点: 大阪、長崎、札幌、富山、調布

事業内容: 損害保険業

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

あおり運転被害72.5%に増加…チューリッヒ保険調査

レスポンス / 2024年6月29日 16時0分

-

ドライブレコーダーを付けたからと言って安心はできない!? 事故にあった際の正しい操作方法とは

バイクのニュース / 2024年6月25日 9時10分

-

黒いセダンで「あおり運転」してきたチンピラ風の男が慌てて逃走。警察に捕まるまで

日刊SPA! / 2024年6月12日 8時53分

-

あおり運転対策に 前後に200万画素カメラを設置できるドライブレコーダー「ZDR018」発売

ITmedia Mobile / 2024年6月5日 16時58分

-

心当たりのある人は要注意!高速道路であおっていると思われてしまうバイクの運転とは

バイクのニュース / 2024年6月1日 9時10分

ランキング

-

1関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5アングル:生成AI普及、拒絶と有効利用の間で揺れる欧州コミック業界

ロイター / 2024年6月30日 7時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください