<通勤時の熱中症対策に関する意識調査>2024年の夏は暑熱順化が進まないことによる“通勤時かくれ熱中症”にご注意!

PR TIMES / 2024年6月11日 11時45分

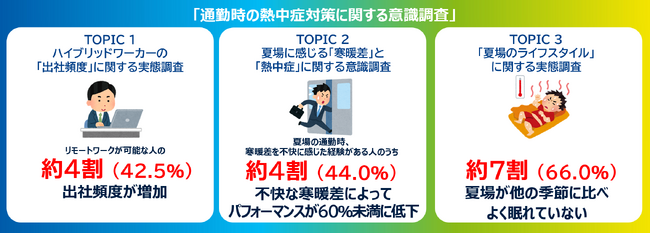

リモートワークが可能な人において、コロナ禍と比較して約4割が出社頻度増加。夏場の通勤時、寒暖差を不快に感じる人の4割以上で、仕事のパフォーマンスが60%未満に低下

第一三共ヘルスケア株式会社(本社:東京都中央区)は、全国20~60代男女を対象に「通勤時の熱中症対策に関する意識調査」を実施しました。コロナ禍以降、リモートワークが可能な人の中では、出社と併用する“ハイブリッドワーク” が定着してきましたが、コロナ禍の2020~2023年と比べ、約4割は出社頻度が増えていることが判明しました。夏場の通勤時、屋内外の不快な寒暖差によって仕事の生産性が低下するという結果も明らかになったことから、今年は “暑熱順化”をしっかり行い、体を暑さに慣らして上手に体温調節することが夏を乗り切るカギになりそうです。また“地球沸騰化”といわれるほど世界的に気温上昇がみられる昨今、重度の症状ではないものの、自覚をすることが難しい「通勤時かくれ熱中症」にも注意が必要です。

[画像1: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-3d31d03e52400a05f0b9-9.png ]

【調査サマリー】

TOPIC 1 ハイブリッドワーカーの「出社頻度」に関する実態調査

◆リモートワーク可能な人においても、コロナ禍の2020~2023年と比較して約4割(42.5%)で出社頻度が増加。

◆出社頻度が増えた人のうち、約7割(72.1%)が、「ストレスを感じるようになった」と回答。

TOPIC 2 夏場に感じる「寒暖差」と「熱中症」に関する意識調査

◆夏場の通勤時に寒暖差を不快に感じた経験がある人の4割以上(44.0%)が、仕事のパフォーマンスが60%未満に低下したと回答。

◆半数以上(54.4%)が、自分自身が熱中症になる危険性を「感じていない」と回答。

◆通勤時に熱中症になった(またはなりそうになった)自覚がある人の症状TOP2は、「不快だと感じる」 (44.1%) 、「集中力低下などの支障をきたす」(42.8%)と、比較的軽度な症状レベルの人が多い。

TOPIC 3 「夏場のライフスタイル」に関する実態調査

◆約7割(66.0%)が、夏場は他の季節と比べて「よく眠れない」と回答。

◆4割以上(44.8%)が、1ヶ月のうち発汗を伴う運動を「行っていない」と回答し、日頃から運動や身体のケアが十分に行えていない。

【解説1.】

国立環境研究所・岡和孝先生 ~オフィスワーカーの熱中症対策について~

[画像2: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-976d7eb65c154468f359-12.png ]

■「夏は暑いのが当然」という考えが浸透しているがゆえに、熱中症に対する意識が薄れてしまっているのではないか。

■「暑熱順化」が熱中症対策に有効な手段となる。

【解説2.】

第一三共ヘルスケア 「年に1度の睡眠診断運動」担当 ~夏場の睡眠の重要性について~

[画像3: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-be0d553c72b0dd5fe6a6-13.png ]

■夏の睡眠不足は熱中症のリスクを高める可能性がある。

■不快な寒暖差を繰り返し経験することで、自律神経の乱れが生じる。

TOPIC 1 ハイブリッドワーカーの「出社頻度」に関する実態調査

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5551/table/117_1_c73a30b221954d100a1dd49c9aedfd67.jpg ]

コロナ禍以降、リモートワークが可能な人の中では、出社を併用する“ハイブリッドワーク”が定着してきましたが、出社頻度を聞いたところ、約4割(42.5%)が、コロナ禍の2020年~2023年と比較して「増えた」「増えたような気がする」と回答しました[図1]。また、出社頻度が増えた人のうち約7割(72.1%)が、ストレスを感じるようになったと回答し、在宅ワークを中心とした働き方が根付いていることがうかがえます[図2]。

[画像4: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-cbfdae3ae3bc7a482654-6.png ]

[画像5: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-a3ea86c00aa926fd6bb5-7.png ]

TOPIC2 夏場に感じる「寒暖差」と「熱中症」に関する意識調査

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5551/table/117_2_0e453f5a1b81325581e1f383820d66e3.jpg ]

出社頻度が増えたと回答した人[図1]のうち、夏場の通勤時に屋内外を出入りすることで「寒暖差」を不快に感じた経験がある人に、パフォーマンスへの影響を聞きました。すると、4割以上(44.0%)が、仕事のパフォーマンスが60%未満に低下したと回答し、寒暖差は仕事の場面で大きな影響を及ぼすことがうかがえます[図3]。また、自分自身が熱中症になる危険性をどの程度感じているか聞いたところ、半数以上(54.4%)が「感じていない」と回答し、一般的に熱中症への意識が低いことが推測できます[図4]。

[画像6: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-0ea2949aab571b8380f8-8.png ]

[画像7: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-65f4ad45f386d01820d1-9.png ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/5551/table/117_3_64b9b4fd4905dea4374fbb92662c03bb.jpg ]

通勤時に熱中症になった(またはなりそうになった)自覚がある人の主な症状は、最も多いのが「不快だと感じるほどの症状」 (44.1%) 、次いで 「集中力低下などの支障をきたす症状」(42.8%)となりました。比較的自覚しにくく、対策を怠ってしまうような症状レベルであることから、軽症であるとしても熱中症の一歩手前になるリスクがあることを自覚し、重症化させないための正しい対策を身につける必要があることがわかりました[図5]。

[画像8: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-00c006ac643ce236c58f-2.png ]

TOPIC3 「夏場のライフスタイル」に関する実態調査

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/5551/table/117_4_11663e355eae7635165e791899c68b37.jpg ]

約7割(66.0%)が、夏場は他の季節と比べて「よく眠れない」と回答し、熱中症対策にとって重要な睡眠を十分に取れていないことがわかりました[図6]。

また、約4割(44.8%)が1ヶ月のうち発汗を伴う運動を「行っていない」と回答し、日頃から運動や身体のケアを十分に行えていないことがうかがえます[図7]。

[画像9: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-01792d713c85d36206bd-10.png ]

[画像10: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-8648ac900cac140500f5-11.png ]

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/5551/table/117_5_01d41da46e9bdb84fb13b1c1b89aaa57.jpg ]

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/5551/table/117_6_3d0487c9bc581af305ca7ba24c2539ba.jpg ]

2023年は、世界的に観測史上最も暑い夏となりましたが、「地球沸騰化時代が到来した」といわれるほど、近年暑さは深刻な社会問題となっています。そんな猛暑が続く中で増えているのが「熱中症」です。日本でも、熱中症における死者数は台風や地震などの自然災害による死者・行方不明者数をはるかに超えており、もはや熱中症は「熱による災害」といえます。“夏は暑いのが当たり前”という考えが浸透しているがゆえに熱中症に対する意識が薄れてしまっていることが熱中症対策の難しいところです。

これまで、通勤時のような短時間の外出であればそこまで熱中症リスクは高くありませんでしたが、予想もできないような猛暑が襲う昨今、通勤時にも注意するに越したことはありません。調査結果から、通勤時の熱中症症状として集中力の低下が挙げられていますが、本人も気づかないうちに「かくれ熱中症」になる可能性があるので注意しましょう。

今年の熱中症対策で重要なキーワードは、“暑熱順化”。近年、コロナ禍での外出機会減少やリモートワークの普及などに伴い、快適な屋内で過ごす時間が長くなったことから、体を暑さに慣らす“暑熱順化”が十分できていない人が多いのではないでしょうか。暑さへの順応については個人差がありますが、数日から2週間程度かかるといわれています。具体的には、「1回30分間のウォーキング」を週に5日程度行うことや、「1回30分間の筋トレ・ストレッチ」を週に5日~毎日実践するといった方法が挙げられます。運動以外では、「湯船にお湯をはって入浴を行う」ことも大切です。入浴頻度の目安は2日に1回程度。入浴の前後に十分な水分と適度な塩分を補給し、入浴して適度に汗をかくことをおすすめします。

ここで注意してほしいのが、暑熱順化は一度獲得したらずっと続くものではないということ。しばらく何もしなければ元に戻ってしまうので継続的に行い、梅雨などで気温が下がった後には、再度準備しておきましょう。

熱中症対策においては、暑い日々が当たり前になっている中で、意識的に対策を取っていくことが大切です。就寝前にコップ1杯の水を飲む習慣をつけることや、外出時には、1.UVカット率の高い黒い日傘をさすこと、2.服装の素材や色を工夫すること、3.猛暑日や日差しが強い時間帯はそもそも外出を控えることを心掛けるとよいでしょう。

一方で、熱中症対策においては、個々人に任せるだけでは限界があるため、地域や会社などのコミュニティで、熱中症に対する積極的な取り組みを行うことが重要だと考えています。

国立研究開発法人国立環境研究所

気候変動適応センター 気候変動影響観測研究室 岡 和孝

[画像11: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-976d7eb65c154468f359-12.png ]

気候変動影響・適応(暑熱健康及びエネルギー)について研究。環境省「熱中症環境保健マニュアル」編集委員や環境省「熱中症特別警戒情報に関するワーキング・グループ」座長等を務める。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/5551/table/117_7_6ea4f8090b44050a689f044385161b58.jpg ]

夏場が他の季節と比較して「よく眠れない」とされている背景として、温度・湿度などの環境要因が挙げられます。また、昼間に蓄積した体内の熱を適切に放出できずに深部体温の低下が進まず、睡眠に必要な副交感神経を優位にできないことも原因の一つとして考えられます。そして、夏の睡眠不足は、熱中症のリスクを高める可能性があるといわれています。睡眠不足の状態では、自律神経のバランスが乱れることで体温調節(発汗、放熱)が適切に行われにくくなるためとされています。

今年は、出社とリモートワークを併用するハイブリットワーカーにとっては特に、出社頻度の増加に伴い屋内外の移動が増え、コロナ禍以上に不快な寒暖差を感じる夏になることが予想されますが、過度な寒暖差を繰り返し感じることでも自律神経のバランスをとりにくくなります。自律神経のバランスを整え、質の高い睡眠をとるためには、規則的な生活習慣(睡眠・食事・運動など)が効果的であるといわれていますので、是非心がけてみてください。

第一三共ヘルスケア株式会社

イノベーション企画リーダー 「年に1度の睡眠診断運動」担当 松尾 健

[画像12: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-be0d553c72b0dd5fe6a6-13.png ]

研究開発担当を経て、2019年より事業開発担当として新規事業開発、M&A、アライアンス等に従事。2021年、「年に1度の睡眠診断運動」の立ち上げに参画、精力的に推進中。

◆「年に1度の睡眠診断運動」について

[画像13: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-54410b6922b6d2f109c1-6.jpg ]

コロナの影響で生活や働き方が大きく変わった結果、企業や団体の社員や所属員の健康管理・健康経営の重要性はさらに高まっています。この新しい課題を解決するために「睡眠」に着目した運動が『年に1度の睡眠診断運動』です。年に1度、健康診断のように自身の睡眠状態をスマホアプリで手軽に測定し、企業や組織ごとの睡眠傾向・課題などを分析し、フィードバックレポートを提供するサービスです。2021年のテスト運用以降、本運用を開始し、参加者は延べ5,300名以上に上りました。

本運動への参加後は、参加者の半数以上において睡眠に対する意識が変わり、生活習慣の改善などの行動変容につながることが確認されています。

https://www.suimin-shindan.com/

◆参考情報

■情報提供サイト「くすりと健康の情報局」について

[画像14: https://prtimes.jp/i/5551/117/resize/d5551-117-4df38184741f55dc2399-6.png ]

第一三共ヘルスケアでは、長年製薬事業に携わってきた経験と知識を活かして、情報提供サイト「くすりと健康

の情報局」を運営しています。症状が起こったときだけではなく、日頃から症状の特徴やくすりに関する知識を深

めるコンテンツをご用意し、情報を正確かつ分かりやすく伝え、セルフケア実践の一助となるサイトを目指しています。

熱中症についても、注意が必要なことから掲載情報の充実を図り、予防・対処法の啓発に努めています。

【“地球沸騰化”時代の、新・熱中症対策】

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/health/selfcare/nettyusyo-01/

<ご参考> 第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ*の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit for You 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。

* 第一三共グループは、イノベーティブ医薬品(新薬)・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/5551/table/117_8_8a25362f846fa44fde6a9e34de845131.jpg ]

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

【元ミス日本のカリスマ講師伝授】夏バテ予防効果も!ムリなく痩せる正しいウォーキング法と注意点

ハルメク365 / 2024年6月30日 18時50分

-

熱中症対策に「浴トレ」…暑さに体を慣らし、体内から熱を逃す発汗機能を 知ってる?!

産経ニュース / 2024年6月26日 8時0分

-

盛夏に向けもう一度暑さに負けない体づくりを 2024年「熱中症ゼロへ 暑熱順化前線(第2回)」を公開

マイナビニュース / 2024年6月14日 11時29分

-

盛夏に向けてもう一度、暑さに負けない体を作ろう!2024年「熱中症ゼロへ 暑熱順化前線(第2回)」を公開

PR TIMES / 2024年6月13日 16時15分

-

今年は「かくれ熱中症」に注意! 「通勤時の熱中症対策に関する調査」を発表

マイナビニュース / 2024年6月13日 14時53分

ランキング

-

1ローソン、7月24日上場廃止 KDDIとポイント経済圏の拡大などを目指す

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月3日 17時46分

-

2バナナ・パイン・マンゴーが… 軒並み値上がりの“ワケ” 試す人が増えている国産バナナとは…!【Nスタ解説】

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 21時19分

-

3メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分

-

4「新札ゲットできました」新紙幣求め銀行やATMに行列 導入の狙いは「偽造防止の強化」と「使いやすさ向上」 1万円札は渋沢栄一 5000円札は津田梅子 1000円札は北里柴三郎

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月3日 12時8分

-

5auカブコム証券、顧客に二重で入金…返金を求める方針

読売新聞 / 2024年7月3日 19時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください