フッ化物イオン伝導体開発の新境地へ。全固体フッ化物イオン電池に向けたフッ化物イオンとアニオン電子の新たな交換反応を実証。

PR TIMES / 2024年6月12日 11時15分

脱炭素社会の実現に向け、リチウムイオン電池に代わる次世代の蓄電池として期待される「フッ化物イオン電池」。追手門学院大学(略称:追大、大阪府茨木市、学長:真銅正宏)の高見剛教授の研究チームは、名古屋大学の旭良司教授、高エネルギー加速器研究機構の森一広教授と共同で、フッ化物イオンを正極と負極の間で行き来させる固体電解質[用語1]に、初めて電子が格子間に存在する化合物を用い、フッ化物イオンとアニオン電子[用語2]の交換反応からフッ化物イオンの伝導が行われることを実証しました。これにより伝導率の高い新たなフッ化物イオン伝導体の開発に向けた探索対象の広がりが期待されます。

本研究成果は、2024年6月11日(米国時間)に米国化学会の学術誌「Chemistry of Materials」に掲載されました。

【本件のポイント】

フッ化物イオンとアニオン電子の交換反応を実証

格子間に電子が存在する電子化物由来の物質でフッ化物イオンの伝導が発現

全固体フッ化物イオン電池の固体電解質の開発に向けた新たな探索対象を開拓

概 要

脱炭素社会の実現に向けて、電気を繰り返し充放電できる二次電池の重要性が増しています。現在、主流であるリチウムイオン電池に用いられるリチウムは、埋蔵量が少なく、供給が需要に追いつかなくなるという懸念もあり、レアメタルを使用せずに高いエネルギー密度を持つ次世代電池の開発が進められています。

全固体フッ化物イオン電池は、フッ化物イオンが固体電解質を通して正極と負極の間で行き来することで充放電する蓄電池です。多くとも一電子の反応を伴うリチウムイオン電池と異なり、フッ化物イオン電池は、1度に複数の電子が反応に関与する多電子反応を用いるため、容量を高めることが可能です。近年では、リチウムイオン電池の数倍の容量をもち、高い安定性と長時間の使用にも耐えるとされ、高性能蓄電池として期待されています。また、液体でなく固体電解質を用いることで発火のリスクを抑え、設計の自由度も増します。しかしその開発に向けては、室温状態で高いフッ化物イオン伝導率[用語3]を示す材料の開発が欠かせません。

実用化できる多結晶状態での固体電解質としては、これまでランタン・バリウム・フッ素を用いた化合物(La0.9Ba0.1F2.9)が一般的で、フッ化物イオンが動く空孔を作り、フッ化物イオンを伝導させていく仕組みが用いられてきましたが、伝導率の向上には限界がありました。

本研究では、バリウム、窒素、フッ素からなる電子化物[用語4]である複合アニオン化合物を合成し、電子化物の隙間にある格子間アニオン電子e-がフッ化物イオンに交換されることで、フッ化物イオンが伝導する新たな反応を実証しました。電子化物由来の物質でフッ化物イオンの伝導を実現したのは初めてです。全固体フッ化物イオン電池の開発に向けた、新たな固体電解質の探索的な開拓が期待されます。

研究の背景

全固体フッ化物イオン電池の固体電解質の開発に向けては、実用化できる多結晶状態において、室温で高いフッ化物イオン伝導率を示す材料の開発が必要です。現在開発されている固体電解質の動作温度は140 °C以上とされており、フッ化物イオンの伝導率向上に向けた反応機構の解明や新材料の開発が求められています。

2021年に同研究チームは、2 次元層状物質である六方晶窒化ホウ素をフッ素化した単結晶状態のフッ化物イオン伝導体において、世界最高レベルのフッ化物イオン伝導率を達成し、フッ化物イオンが室温状態で高い伝導率を示す可能性があることを実証しました。[T. Takami* et al., Materials Today Physics 21, 100523 (2021)]

こうした研究から電子が2次元の格子間に存在する電子化物に着目し、これまで一般的とされてきたバリウム・ランタン・フッ素を用いた化合物(La0.9Ba0.1F2.9)に変わる、新材料の開発を進めてきました。直近では、全固体フッ化物イオン電池の正極材料(Sr3Fe2O5F2)において、フッ化物イオンの二次元的な拡散を実証[Y. Wang, T. Takami* et al., Chem. Mater. 34, 10631 (2022)]しました。また、フッ化物イオン伝導体のレビュー論文を出版[T. Takami* et al., J. of Phys.: Condens. Matter 35, 293002 (2023)]するなど本分野を先導しています。

研究内容と成果

今回のイオン伝導体の開発では、固相反応法[用語5]を用いて窒素を含むBa2-xAxNF1-x (A = Na, K)を合成しました。その過程では、Ba不純物を抑制するため、原料粉として窒素を含むBa3N2を選択する工夫を凝らしています。出発原料粉であるBa3N2, BaF2, KF, NaFをアルゴン雰囲気のグローブボックス中で混合し、その後、これらの粉末をペレット状に圧粉し、モリブデンホイルで包んだ状態で、アルゴン雰囲気中にて焼成しています。

これらにナトリウム(Na)またはカリウム(K)を加えることで、電気伝導率が増加傾向を示しました。これは、Ba2-xAxNF1-x (A = Na, K)中のF空孔量xが置換量xとともに増加したためであり、中性子回折測定[用語6]の結果、Kの固溶限界組成付近で、電子0.1個分が不足し電気的中性の条件から外れた組成Ba1.8K0.2NF0.7であることがわかりました。さらに、第一原理計算[用語7]を用いることで、電子が格子間にアニオン電子として存在するBa1.8K0.2NF0.7∙0.1e-であることが示唆されました。

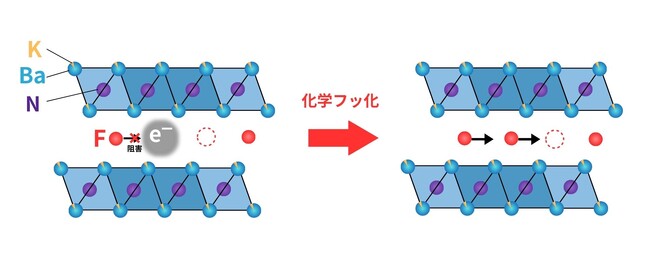

これらの結果から、格子間にあるアニオン電子がスムーズなフッ化物イオンの伝導を阻害していると着想し、フッ化キセノンでアニオン電子とフッ化物イオンとの交換反応を試みたところ、中性子回折測定によって交換反応が実証され(図1)、インピーダンス測定ではフッ化物イオンが伝導したことを示しました。このように、電子化物由来の物質群で、フッ化物イオン伝導の発現を初めて実証し、固体電解質としての可能性をひらきました。

[画像: https://prtimes.jp/i/34112/342/resize/d34112-342-d2e89ee83c5e9b8facc1-0.jpg ]

今後の展望

結晶中に残留するアニオン電子がフッ化物イオンと交換することで、フッ化物イオン伝導が出現するというブレークスルーを得ることができました。これはフッ化物伝導体の固体電解質における電子化物類似体の可能性について貴重な洞察を与えるものであり、今回実証した交換反応をベースに、伝導率の向上を目指した研究開発の広がりが期待されます。

研究者コメント

電子化物由来の物質おいて、初めてイオン伝導の発現を実証することができました。特に、実験と理論の共創により、交換反応の機構解明を成し遂げました。このことは、電子化物の新しい機能としてイオン伝導の可能性が示唆されたということであり、フッ化物イオン伝導体の新たな探索対象としての嚆矢となります。

論文情報

論文タイトル:Topochemical fluoride exchange reaction with anionic electrons toward fluoride-ion conduction in layered Ba2-xAxNF1-x (A = Na, K)

著者:C. Pattanathummasid, N. Yasufuku, R. Asahi, A. Kutana, M. Hagihara, K. Mori, T. Takami(責任著者)

雑誌名:Chemistry of Materials

DOI:10.1021/acs.chemmater.4c00716

公開日:2024年6月11日(米国時間)

URL:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.4c00716

本研究は、主に以下の事業の支援を受けて実施されました。

・科研費 基盤研究(B), 22H02167

・加藤科学振興会, KJ-3101

・三菱財団 自然科学研究助成, 202210032

・日立財団 倉田奨励金, 1530

・科研費 学術変革領域研究(A), 21H05560

・高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所のプロジェクト型研究課題, 2019S05

・マテリアル先端リサーチインフラ, JPMXP1222MS1012

用語説明

1 固体電解質: 電場下でイオンが拡散することのできる固体の総称。蓄電池において、正極・負極の間でイオン輸送を担う役割を果たす。

2 アニオン電子: 電子がアニオン(陰イオン)のように、格子間に位置する。通常、電子は軌道に収容されているため、アニオン電子は特異である。

3 フッ化物イオン伝導率: フッ化物イオンが伝導種となる場合のイオン伝導率(S cm-1)。

4 電子化物: 物質の中で電子がアニオンとして特定の位置に固定されて存在する化合物のこと。通常、電子は原子や分子の周りを自由に移動するが、電子化物では電子が特定の場所に固定され、これが物質の特性に大きな影響を与える。

5 固相反応法: 出発原料の粒成長を利用し、溶融することなく、固相から直接目的の物質を得る方法である。

6 中性子回折測定: 中性子線の回折現象を利用して、物質の結晶構造や磁気構造の解析を行う手法である。エックス線に比べ、フッ素など軽元素の検知に有効である。

7 第一原理計算: 実験データから得た経験変数を用いずに、計算対象となる原子の種類・数と初期変数のみを用いて、量子力学に基づいて電子状態を計算する手法。

本研究に関するお問い合わせ先

追手門学院 理事長室 広報課

TEL:072-641-9590 FAX:072-641-9645

E-mail:koho@otemon.ac.jp

名古屋大学 旭 良司

TEL:052-747-6869 FAX:052-788-6169

E-mail:asahi.ryoji.d9(at)f.mail.nagoya-u.ac.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

中国自動車「上汽集団」、全固体電池を自社生産へ スタートアップと手を組み、27年からEVに搭載

東洋経済オンライン / 2024年6月20日 18時0分

-

中温域で作動する固体酸化物燃料電池のアノード電極材料として応用可能なBaCe0.4Pr0.4Y0.2O3-δ薄膜を開発 ~電極表面での正孔とプロトンの混合伝導性により優れた性能を発揮~

PR TIMES / 2024年6月20日 10時0分

-

7月30日(火)AndTech WEBオンライン「全固体リチウム電池の高性能化に向けた界面制御技術とその評価」Zoomセミナー講座を開講予定

PR TIMES / 2024年6月18日 15時45分

-

【中部大学】プロトン(H+)と酸化物イオン(O2-)が同時に伝導する新しい安定物質を発見--高効率燃料電池や水と二酸化炭素から燃料を合成できる技術の実現に期待--

Digital PR Platform / 2024年6月13日 20時5分

-

追手門学院大学の高見剛教授らの研究チームが全固体フッ化物イオン電池に向けたフッ化物イオンとアニオン電子の新たな交換反応を実証 ― フッ化物イオン伝導体開発の新境地へ

Digital PR Platform / 2024年6月13日 14時5分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください