<インターネット上の誹謗中傷相談に関する弁護士調査>弁護士の3割超が相談の増加を実感、賠償の増額や表現の自由の確保を求める声

PR TIMES / 2024年6月7日 13時40分

インターネット上の誹謗中傷投稿への迅速対応を大規模プラットフォーム事業者などに求めるプロバイダ責任制限法の改正案が、5月10日に参院本会議で可決し、成立しました。弁護士ドットコム(東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO 元榮 太一郎)は、登録弁護士を対象に、インターネット上の誹謗中傷の相談動向について調査を行いました。その結果、弁護士の3割超が相談件数の増加を実感していることが分かりました。

■ 調査概要

調査機関:プロフェッショナルテック総研(弁護士ドットコム株式会社内)

調査方法:弁護士ドットコム(R)弁護士会員を対象にアンケートを実施

調査対象:弁護士ドットコム(R)の弁護士会員243名

調査期間:2024年5月26日~31日

【結果サマリ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44347/table/423_1_83e5db70d7d39731dca0ccf57e72290f.jpg ]

*改正プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法=情プラ法)の主な内容は以下のように提示。

・規制対象を大規模プラットフォーム事業者とした

・削除申出窓口・手続の整備・公表

・知識経験を有するものの選任など削除申出への対応体制の整備

・削除申出に対して1週間程度での判断・通知

・削除基準の策定や運用状況などの公表

・削除した場合、発信者への通知

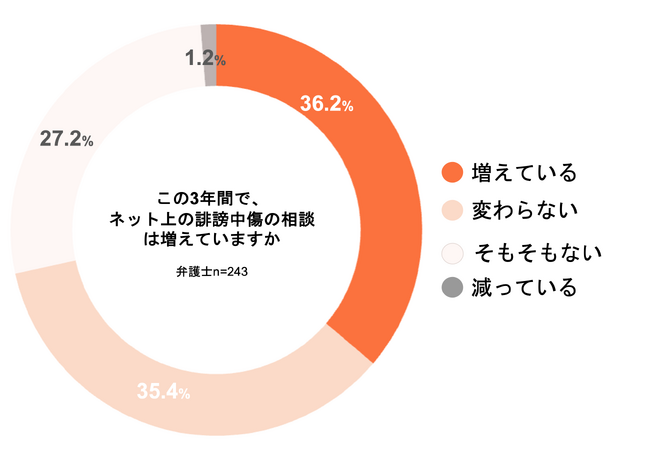

■ 弁護士の3割超が相談件数の増加を実感

直近3年間で、インターネット上での誹謗中傷の相談件数の変化を尋ねたところ、「変わらない」「そもそもない」の回答が約6割あった一方で、「増えている」が36.2%と3割超が相談件数の増加を実感していることがわかりました。

自由回答では、今後について「比較的近年に発生した類型で完全に手続きが確立されたとまではいえない。今後はますます増えていく」「専門あるいは得意とする弁護士の増加が必要」など、弁護士側のさらなる対応の必要性を指摘するコメントがありました。

[画像1: https://prtimes.jp/i/44347/423/resize/d44347-423-0fbad6f344987862a002-0.png ]

■改正プロバイダ責任制限法について、約8割の弁護士が「評価できる」

改正プロバイダ責任制限法について、評価できるかを尋ねたところ、「評価できる」が16.0%、「一定程度は評価できる」が61.3%と、約8割が評価に値する内容であると考えていることが分かりました。

評価する人からは、「プロバイダに対応してもらいやすくなる」「削除依頼がしやすくなる」「迅速な判断が得られるようになる」など実務への好影響を期待する声が聞かれました。

一方で、評価しない人の意見からは、「相手が無資力で否認放置または住所IPアドレス変更で連投されたら有効な対応手段がない」「事業者が表現の違法性を適切に判断できるのか」などといった課題が残っているとの指摘がありました。

[画像2: https://prtimes.jp/i/44347/423/resize/d44347-423-a668f3675b5f67f4d8ac-1.png ]

■ 残された課題「被害回復は不十分」「マナー対策が必要」「表現の自由について議論を」

自由回答で、インターネット上の誹謗中傷の残された課題について聞きました。以下のようなものです。

【被害の回復や賠償】

「誹謗中傷された人が費用をかけて開示しても、慰謝料などが低いこと。場合によっては費用だおれになる」

「損害賠償しても、相手の資力がなく損害の回復ができない」

「調査費用について裁判所の認定が厳しく、慰謝料額も低いことと併せると、被害者の実質的な救済ができない(泣き寝入りとなるケースも多々ある)」

「相手方が何か文句があればSNS等に簡単に載せてしまうのに対し、載せられた方はレピュテーションリスクが発生し、その被害回復に時間もお金もかかり、結局は損害が回復することはない」

【手続きの方法や規制対象】

「慰謝料請求をする場合、加害者を特定する必要があるが、その特定作業に高度の専門性が要求される」

「被害回復が容易になされるような手続きの簡素化、自動化」

「通信の秘密など憲法上の権利は絶対遵守されるべきですが、被害者が開示する前にログ保存期間切れになっていて、書き逃げし放題」

「制度改正の対象が限定的である」

【インターネット投稿のマナー】

「投稿者に対する啓蒙、刑事政策の観点からの問題解決・発生抑止が不可欠であるにもかかわらず、対策はほとんど進んでいない」

「ネットでのマナーの確立」

【表現の自由とのバランス】

「投稿を阻止しなければ、被害は防げないが、表現の自由との関係が問題になる。プラットフォーム提供者が、表現を限定して場所を提供するのは、表現の自由の制限にはなり得ない。制限を越えた中傷表現に対する反論を制限せざるを得なくなった場合などには、表現の自由の平等性、言論の自由市場が崩れ得るので、問題が生じると思います。しかし、人を傷付ける表現が放置され、気軽に投稿できる現状は、望ましいものには思えません。丁寧かつ大胆な議論が必要だと思います」

「適切な言論表現を過度に抑圧しないかは引き続き検討課題となる」

◆弁護士ドットコム株式会社について:https://www.bengo4.com/corporate/

本社:東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル

設立日:2005年7月4日

資本金:464百万円(2024年3月末現在)

代表者:代表取締役社長 兼 CEO 元榮 太一郎

上場市場:東京証券取引所グロース市場

事業内容:「プロフェッショナル・テックで、次の常識をつくる。」をミッションとして、人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム(R)️」「税理士ドットコム(R)️」「BUSINESS LAWYERS(R)️」、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン(R)️」を提供

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』で集まったSNS上の誹謗中傷対策をめぐる意見も参考に総務省で議論、改正プロバイダー責任制限法が2024年5月に可決・成立

PR TIMES / 2024年6月28日 13時45分

-

リソース不足に新提案!「プロバイダ向け法務アウトソーシングサービス」をリリース|Authense法律事務所

PR TIMES / 2024年6月25日 10時45分

-

「SNSで誹謗中傷」10人に1人が被害を経験 - その内容は?

マイナビニュース / 2024年6月24日 12時7分

-

10人に1人は「SNSで誹謗中傷を受けたことがある」と回答!15歳~59歳の男女3,000人を対象にアンケート調査を実施

PR TIMES / 2024年6月20日 14時15分

-

「誹謗中傷に関する法律」で追加された"規制" 誰もが巻き込まれる時代、覚えておきたい法改正

東洋経済オンライン / 2024年6月9日 12時0分

ランキング

-

120年ぶりの新紙幣に期待と困惑 “完全キャッシュレス”に移行の店舗も

日テレNEWS NNN / 2024年7月2日 22時4分

-

2小田急線「都会にある秘境駅」が利用者数の最下位から脱出!超巨大ターミナルから「わずか700m」

乗りものニュース / 2024年7月1日 14時42分

-

3カチンコチンの「天然水ゼリー」が好調 膨大な自販機データから分かってきたこと

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 6時30分

-

4「7月3日の新紙幣発行」で消費活動に一部支障も? 新紙幣関連の詐欺・トラブルにも要注意

東洋経済オンライン / 2024年7月2日 8時30分

-

5メルカリの「単発バイトアプリ」利用者伸ばす世相 「何が利点なのか」利用者と店舗の声を聞いた

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 13時30分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください