コスト100円上昇、転嫁は39.9円 上昇分の6割は企業負担の現状 経費やムダの削減など自助努力でコスト上昇に対応

PR TIMES / 2023年1月24日 9時45分

価格転嫁に関する実態調査(2022年12月)

2022年から続く原油・原材料価格の高止まりや為替相場の動向などは、2023年も依然として企業活動に影響を及ぼしている。さまざまな商品・サービスの価格改定が行われるなか、政府は物価高騰に対応する各種施策を打ち出している。さらに公正取引委員会は主体的に取引価格の引き上げ交渉を行っていなかった企業を公表するなど、価格転嫁の促進を図っている。

そこで、帝国データバンクは、価格転嫁に関する企業の見解を調査した。本調査は、TDB景気動向調査2022年12月調査とともに行った。

<調査結果(要旨)>

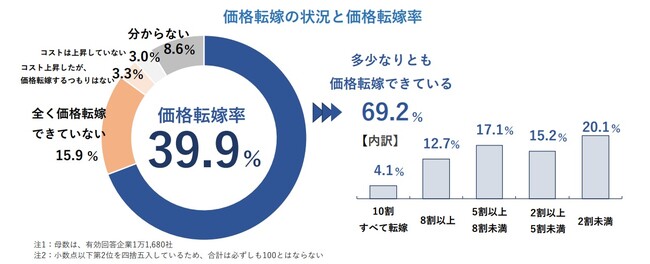

約7割の企業で多少なりとも価格転嫁できているが、価格転嫁率は39.9%で4割に届かず

卸売業を中心に価格転嫁が進むも、医療やサービス、運輸業などでは転嫁は低水準

価格転嫁以外の対応策、「自社経費の削減」が58.6%でトップ

価格転嫁できない理由、取引企業や消費者からの理解の得られにくさを指摘する企業が多い

※ 調査期間は2022年12月16日~2023年1月5日、調査対象は全国2万7,163社で、有効回答企業数は1万1,680社(回答率43.0%)

約7割の企業で多少なりとも価格転嫁できているが、価格転嫁率は39.9%で4割に届かず

[画像1: https://prtimes.jp/i/43465/596/resize/d43465-596-4796aa9bd741060e5d13-0.jpg ]

自社の主な商品・サービスにおいて、コストの上昇分を販売価格やサービス料金にどの程度転嫁できているかと尋ねたところ、コストの上昇分に対して『多少なりとも価格転嫁できている』企業は69.2%となった。その内訳をみると「すべて転嫁できている」企業は4.1%にとどまっており、「8割以上」は12.7%、「5割以上8割未満」は17.1%、「2割以上5割未満」は15.2%、「2割未満」は20.1%となった。一方、「全く価格転嫁できていない」企業は15.9%だった。

価格転嫁をしたいと考えている企業の販売価格への転嫁割合を示す「価格転嫁率」は39.9%と4割を下回った。これはコストが100円上昇した場合に39.9円しか販売価格に反映できていないことを示している。

調査方法が異なるため単純な比較はできないものの、2022年後半の急激な円安の進行などで物価上昇のスピードに価格転嫁が追いつかない状態となった昨年9月時点と比べると、緩やかに価格転嫁が進んでいる様子がうかがえる。

[画像2: https://prtimes.jp/i/43465/596/resize/d43465-596-59b5ec9b90ef2d664c9a-4.jpg ]

卸売業を中心に価格転嫁が進むも、医療やサービス、運輸業などでは転嫁は低水準

[画像3: https://prtimes.jp/i/43465/596/resize/d43465-596-09fc61949840bfdaf584-5.jpg ]

価格転嫁率を業種別にみると、価格転嫁率が比較的高い業種は「鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売」(66.0%)や「化学品卸売」「紙類・文具・書籍卸売」(ともに62.8%)で6割を超えた。「価格転嫁はほぼできている」(鉄鋼卸売、千葉県)や「今や物価高が当たり前のような状況になっているので、価格転嫁についても取引先からの了解は得やすくなっている」(電気機械器具卸売、茨城県)とあるように『卸売』が上位を占めた。

他方、比較的低い業種では、一般病院や老人福祉事業などを含む「医療・福祉・保健衛生」(10.5%)や映画・ビデオ制作業やパチンコホールなどを含む「娯楽サービス」(12.7%)で1割程度にとどまった。続いて「運輸・倉庫」(20.0%)や「旅館・ホテル」(21.7%)、「情報サービス」(21.8%)も低水準となっている。

企業からは「公的単価設定は、喫緊の物価変動には対応できない。経費がかさむだけである」(一般病院、神奈川県)や「物流業界は競合他社との兼ね合いが強いため、自社だけで交渉することは難しい。価格交渉によって、受注の減少も懸念される」(一般貨物自動車運送、福島県)など厳しい声が多数あがった。また、同時に付加価値向上も講じるという解決策も聞かれた。

価格転嫁以外の対応策、自社経費の削減が58.6%でトップ

[画像4: https://prtimes.jp/i/43465/596/resize/d43465-596-8e00ded286910ca16584-1.jpg ]

自社の主な商品・サービスのコスト上昇に対する価格転嫁以外の対応策について尋ねたところ、半数を超える58.6%の企業で「自社経費の削減」を実行していた(複数回答、以下同)。以下、ムダやムラの削減など「ロスの削減」(42.4%)が4割台で続き、設備機器等の入れ替えなどを含む「生産の効率化」(23.4%)、「内部留保による対応」(17.3%)など、多くの企業で自助努力によって対応している様子がうかがえた。

また、値上げ金額をできるだけ少なくする交渉のほか「転嫁はできているが、仕入先への価格交渉は行っている」(石油卸売、山口県)といった声もあり、「仕入先・外注先への値下げ交渉」(16.9%)を行う企業も一定数存在した。

価格転嫁できない理由、取引企業や消費者からの理解の得られにくさを指摘する企業が多い

[画像5: https://prtimes.jp/i/43465/596/resize/d43465-596-e2e9c7cc4a2a1a4b6da9-2.jpg ]

自社の主な商品・サービスのコスト上昇に対して、価格転嫁ができない、難しい理由について尋ねたところ、「取引企業から理解が得られ難い」が39.5%で最も高くなった。また「価格転嫁について、実際のところはなかなか言い出しづらいのが現状。しっかりと理解を得られるように準備し完璧に説明をするほど、顧客との溝ができてしまい同業他社へ流れてしまう」(一般貸切旅客自動車運送、愛知県)というように、「自社の交渉力」(25.0%)を理由にあげる企業が4社に1社となった。以下、「消費者から理解が得られ難い」(20.1%)や「(年度など)契約の制限がある」(13.1%)が並ぶ。

他方で、「交渉自体行えない」(7.5%)や「正常な商習慣に照らして不当な要請がある」(6.4%)といった、取引企業との交渉そのものができていない企業も一部でみられた。

本調査の結果によると、自社の商品・サービスのコスト上昇に対して、多少なりとも価格転嫁ができている企業は約7割となった。さまざまなモノの価格が上昇していることに対する認知や理解が、少しずつ進んでいることを示すと言えよう。昨年9月時点と比べると緩やかに価格転嫁されているものの、すべて価格転嫁できている企業は数パーセントにとどまるなど、依然として全体の価格転嫁率は4割を下回った。

認知や理解が進んでいても自社の商品・サービスの価格が高まれば、取引企業や消費者から選択されなくなることを危惧する企業は多い。価格への転嫁だけではなく、経費やムダの削減といった自社内の企業努力もみられる。他方、価格転嫁が進まない要因として、交渉自体が行えない点をあげる企業もあり、政府にはさらなる取引の適正化に資する取り組みが必要不可欠となっている。

[画像6: https://prtimes.jp/i/43465/596/resize/d43465-596-e1bdd2c129f0fbd4db9c-3.jpg ]

物価高騰が叫ばれるなか、地政学的リスクや為替動向など依然として出口が見えない環境下にある。価格転嫁率は4割を下回り今後も商品・サービスの価格上昇は懸念されるなか、企業がコスト上昇分を負担している状況も限界に近づいている。そうしたなかでも、「根拠のない値上げと思われないように、値上げの中身・要因・比率を正確に説明するよう努めている」(雑穀・豆類卸、東京都)や「クライアントから選ばれる存在であるために、必要な分だけの価格転嫁を行いプラスアルファの付加価値を心掛けている」(ソフト受託開発、岐阜県)のような解決策を講じている声も聞かれる。特に商品・サービスの価値向上は、競合他社との差別化においても非常に重要なファクターとなるため、こうした状況を好機と捉え、将来を見据えた取り組みが必要となろう。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

「価格交渉促進月間(2024年3月)フォローアップ調査の結果を公表します」

PR TIMES / 2024年6月21日 18時45分

-

2024年夏ボーナス、企業4割が前年より「増加」- 1人当たりの支給額は企業規模間格差が顕著に

マイナビニュース / 2024年6月14日 12時50分

-

企業の約7割、定額減税で『事務負担増』 負担軽減のため年末調整や一括給付を求める声が多数

PR TIMES / 2024年6月14日 11時15分

-

夏のボーナス、前年より「増加」が約4割 支給額は平均2.0%増、規模間格差が顕著

PR TIMES / 2024年6月13日 17時45分

-

<賃上げによる影響と対策の実態調査>直近3年以内に「賃上げした」企業は約6割。賃上げ促進税制を「知っている」と回答した人は4割弱にとどまる

PR TIMES / 2024年6月13日 12時15分

ランキング

-

1ウイスキーが「おじさんのお酒」から激変したワケ 市場復活に導いたサントリーのハイボール秘話

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 8時20分

-

2意外な面倒さも? 財布いらずの「スマート支払い」、店側はどう思っているのか

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年6月30日 8時10分

-

3関東「気動車王国」の離れ小島路線が面白い! 不思議な“右ハンドル”車両 3駅の路線に“スゴイ密度”であるものとは?

乗りものニュース / 2024年6月29日 15時12分

-

4「押しボタン式信号」なぜ“押してすぐ青”にならないケースが? 納得の理由があった!

乗りものニュース / 2024年6月29日 16時42分

-

5上海の伊勢丹が営業終了、中国で日系百貨店の閉店相次ぐ…高島屋は売上高が減少傾向

読売新聞 / 2024年6月30日 20時56分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください