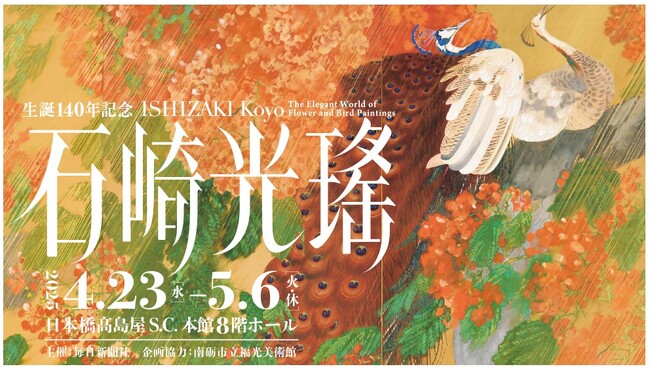

【日本橋高島屋】東京で初開催!生誕140年記念 石崎光瑤/若冲を敬愛した、花鳥画の求道者。初期から晩年までの代表作や資料など、光瑤の画業の全貌を紹介する回顧展。

PR TIMES / 2025年1月31日 18時15分

会期:2025年4月23日(水)~5月6日(火・休) 会場:日本橋高島屋S.C. 本館 8階ホール

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-ad72585d8c2471839bfb731132bddd32-992x569.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

石崎光瑤(いしざき・こうよう、1884~1947)は、鮮やかな色彩で絢爛華麗な花鳥画を数多く残した近代京都画壇の日本画家です。富山に生まれた光瑤は、金沢で琳派を学び、その後京都に出て、竹内栖鳳に入門。インドを旅して熱帯の風物に触れ、代表作《燦雨》(さんう)をはじめ、花鳥や風景を濃密な描写で描き、画壇で注目を集めました。

また光瑤は、日本の古画を深く学び、自身の制作に活かしました。早くから伊藤若冲に関心を持ち、若冲の代表作を発見して世に紹介したことでも知られています。本展は、生誕140年を記念して、光瑤の故郷にある南砺市立福光美術館のコレクションより、初期から晩年までの代表作や資料など約40件を公開いたします。東京で初めて開催する、光瑤の画業の全貌を紹介する回顧展です。

【展示構成】第1章 画学修行と登山

明治17年(1884)に富山で生まれた光瑤は、12歳の時、金沢に滞在していた江戸琳派の絵師・山本光一に師事しました。19歳で京都に出て、竹内栖鳳に入門。栖鳳塾で画技を磨いた光瑤は、大正元年(1912)の第6回文展で初入選を果たし、第8回文展に出品した《筧》では褒状を受賞します。

またこの間、若き光瑤は近代日本登山史にも大きな足跡を残しました。明治39年夏に霊峰立山に赴いて以来、光瑤は登山に没頭していきます。明治42年には民間パーティーとしては初の剱岳登頂に成功しました。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-fad579434a7e8cb33d41c21512efc06a-1475x2700.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

《白山の霊華》 明治43年(1910)頃

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-f679067e23a2eec3e60b3e3cacbe542f-3900x2839.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

石崎光瑤撮影《劔岳の絶巓》 原板:剣岳初登頂の記念写真(石崎光瑤撮影)/杉本誠収集作品 安曇野市蔵

山に魅せられた、登山家・石崎光瑤

明治39年(1906年)に父を亡くした光瑤は、故郷の富山に戻ります。その夏に霊峰立山に赴いて以来、光瑤は登山に没頭していきます。白山、立山、医王山など北陸の山々に登り、日本山岳会の比較的早い段階の会員としても活動します。明治42年には、国内最難関の岩峰といわれる剱岳に、民間パーティーとして初登頂に成功。光瑤自らが撮った山頂での記念写真は、日本近代登山史においても貴重な1枚となりました。

光瑤は登山の途中で、草花や山容を写生し、写真を撮影するなど博物学的視点で自然を観察し、時には高山植物を採集、本草学に通じた谷村西涯(友吉)がそれを標本とすることもありました。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-0c572ba39001cb4e169cd28d90578f72-3900x3480.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

《筧》(左隻) 大正3年 第8回文展(褒状)

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-1ba4733cfa874a6792d5231780ef4fc4-3900x3484.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

《筧》(右隻) 大正3年 第8回文展(褒状)

鏑木清方も賞賛した、光瑤の出世作

《筧》(かけい) 大正3年(1914) 第8回文展(褒状)

第8回文展で褒状を受賞し、宮内省買い上げとなった若き光瑤の出世作。筧とは、水を渡し引く掛け樋(とい)のこと。全面に豊かに卯の花(ウツギ)とユリをあしらい、その中に一本の樋を通すことで、画面に広がりを持たせています。満開を過ぎて散り始めた花びらと、羽を休めるつがいのツバメが、初夏の清々しさと盛夏への季節の移り変わりを予感させます。鏑木清方は、その「静寂な気品」に惹かれたと賞賛しています。

第2章 インドへの旅、新しい日本画へ

大正5年(1916)から翌年にかけ、約9カ月間、光瑤はインドを訪れました。古代建築や美術に触れるとともに、熱帯の動植物を精力的に写生し、またヒマラヤの一峰マハデュム峰(3,966m)にも挑み、日本人初登頂を果たします。

折しも、友人の土田麦僊らが国画創作協会を創立した大正7年(1918)、光瑤は国展には参加せず、インド旅行の成果として《熱国妍春》(京都国立近代美術館蔵)を第12回文展に発表し、特選を受けます。さらに翌年の第1回帝展には《燦雨》を発表し、官展で2年連続して特選を受賞、近代京都画壇にその地位を確立します。それらの濃密で豊潤な新しい花鳥画は、若き上村松篁にも大きな影響を与えたことでも知られます。

[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-255747a00da2ad831a1efc7e6b1492f3-3900x1828.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

《燦雨》(左隻) 大正8年 第1回帝展(特選)

[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-c48a701b83f4dd3cbb4b47840c1c9aae-3900x1834.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

《燦雨》(右隻) 大正8年 第1回帝展(特選)

熱帯の風景を鮮やかに描いた、光瑤の代表作

《燦雨》(さんう) 大正8年(1919) 第1回帝展(特選)

大正5~6年のインド旅行の成果が結実した、大正8年の第1回帝展出品作。前年の第12回文展出品の《熱国妍春》に続き、官展で2年連続の特選を受賞しました。熱帯特有の激しいスコールに驚き飛び交うインコや天に鳴く孔雀を描いています。インコがあげた水しぶきや、風に揺れる花、金泥で表した雨などを緻密に描きながら、全面を覆うように茂るホウオウボク(鳳凰木)を、にじみを活かした大胆な筆致で表現しています。熱帯の風物に接し、その空気に身を浸した光瑤ならではの世界観です。絵を見る人も金の雨に打たれるような、独特の臨場感が鮮烈な衝撃を与える作品です。

[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-531dc85a18be9a1887911a27d3a52f49-1913x2700.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

《雪》(左隻) 大正9年 第2回帝展

[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-80339a3132ceefaf5c6a19d8d40ebffd-1922x2700.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

《雪》(右隻) 大正9年 第2回帝展

若冲を感じる、高さ2.6mの大作

《雪》 大正9年(1920) 第2回帝展

前年までのインドの熱帯を題材とした作品とは一転、京都に取材した雪景色をモチーフとした作品。

右隻に描くは、刈田とオシドリ、枝垂れる柳の木。銀泥で塗った刈田は俯瞰的に、対して画面手前の柳は水平視点で描かれ、前景と後景で視点が変化します。垂れ下がる枝に積もる雪の表現は、伊藤若冲《動植綵絵》(皇后三の丸尚蔵館蔵、国宝)のうち〈雪中鴛鴦図〉などを想起させ、発表当時から若冲の影響が指摘されていました。

左隻は、雪が降り積もり、枝がしなだれる杉の木立を描きます。雪晴れの空間は金泥で埋められ、左右隻で金銀の色彩の対比も見事です。友人の土田麦僊はこの作品を見て、左隻がとても良いと、光瑤宛ての葉書で感想を伝えています。

第3章 深まる絵画表現

大正11年(1922)年から翌年にかけて、光瑤はイタリア、フランス、イギリス、オランダ、ドイツ、スペインなどヨーロッパを巡遊します。西洋絵画を研究し、特にフレスコ画に関心を寄せました。

また光瑤は日本・東洋の古画も熱心に研究しました。特に伊藤若冲に関心を持ち、大正14年(1925)には若冲の代表作《仙人掌群鶏図襖》(さぼてんぐんけいずふすま)(大阪・西福寺蔵、重要文化財)を発見し、世に紹介しています。

こうした東西の絵画研究を通じて、やがて光瑤の作風は絢爛華麗な色彩美の世界から趣を変え、深みのある洗練された画風へと変化します。それは時に、モダンで幾何学的な作風をも示しました。

[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-63d9e46a67807c86b89ac4be0567ae90-2561x2700.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

《寂光》(じゃっこう) 昭和4年(1929) 第10回帝展

宗教性をも感じる、光瑤の理想画

《寂光》(じゃっこう) 昭和4年(1929) 第10回帝展

高さ約2.6mと、光瑤作品の中でも異例の画面サイズを誇る作品。砂子や切箔を散らした金を背景に、大木の枝にとまる7羽の孔雀を描いています。大きく描かれた2羽の孔雀の豊かな尾羽は、緑と赤で補色の関係にありますが、いずれも彩度は抑制され、金地を引き立たせた滋味深い趣につながっています。

光瑤は、本作について、崇厳な仏画を見るような「宗教的な感じ」を描きたかったために、生息地が異なる2種の孔雀を同画面に取り合わせたことを明かし、次のような言葉を残しています。

「夢の様な美しい世界を描いて見たい為めに、勝手にとりあはせた、云はゞ私の理想画なのです」

[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-c54e76c7dae68fc020027577b0c8105e-3900x3615.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

《笹百合》 昭和5年(1930) 第11回帝展

古画に学ぶ、モダンで幾何学的な構図

《笹百合》 昭和5年(1930) 第11回帝展

本作は、京都・大原などで見かける、緑野に野生の笹百合が咲いているときの「色も形も極めて簡素なものに興味を覚えて描いた」と光瑤は語っています。

緑青で画面を埋めて傾斜地を表し、そこに白い花をつけた笹百合、シダ、笹などを配し、2匹の蝶を添えています。左端には鋭角的な杉木立が顔を覗かせます。杉木立の表現は長谷川派の《鉾杉図》(妙蓮寺蔵)などを想起させるほか、整然とした幾何学的な構図感覚は狩野山楽や山雪に通じ、古画研究の成果を踏まえた作品でもありますが、モダンな印象も感じられる作品です。

第4章 静謐なる境地へ

昭和10年代に入ると、光瑤の作風はさらに変化していきます。大画面にたっぷりとした余白をとり、その中に繊細な線描を駆使した花などを描いた作品が多くなります。おだやかな作風に変わっていくとともに、晩年の大作《聚芳》(しゅうほう)に代表されるように、静謐な雰囲気を醸し出す独特な世界観が誕生します。これは、光瑤の徹底した写実、そして早くから追求してきた装飾性との調和によって確立された独自の境地といえるでしょう。師・竹内栖鳳が没して5年後、戦後まもない昭和22年に光瑤は62歳で他界しました。

[画像12: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-2bbba3df51b5ce5f43e298c0562994ff-3900x1904.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

《隆冬》 昭和15年(1940) 紀元2600年奉祝美術展

配列バランスが冴える作品

《隆冬》 昭和15年(1940) 紀元2600年奉祝美術展

「隆冬」とは真冬のこと。鳥の一群が、雪がちらつく曇り空を飛んで行きます。丹念に描かれた羽毛や雪の描写に写生の成果が見られます。前方をオシドリなどカモの仲間が乱れ飛び、その後ろから雁が悠然と羽を広げて迫る姿は、巧みな遠近法や様々な角度で描き分けられています。1羽の雁で重点を作り配列のバランスを取った構図も見事で、鑑賞する人に鳥と一緒に飛んでいるような印象を与える作品です。

[画像13: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/69859/941/69859-941-46cf25c7df66811a9da1fa0897f31e2c-3900x2609.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

《聚芳》(しゅうほう) 昭和19年(1944) 平安遷都1150年奉祝京都市美術展

静謐な美しさが示す、光瑤の到達点

《聚芳》(しゅうほう) 昭和19年(1944) 平安遷都1150年奉祝京都市美術展

横幅約1.6mの大画面に、陶製の器に盛られたさまざまな種類の牡丹の花があふれます。晩年の光瑤は、「百花の王」ともいわれる牡丹を好み、写生に熱中しました。朝4時前には起き、洗顔もそこそこに花に向かい、朝9時半まで写生に没頭したといわれています。

徹底した写生の成果が、繊細な線描と落ち着いた色彩によって見事に表現されています。この静謐な美しさは、牡丹の有する美そのものを描き出しており、その写実性と装飾性が一体となった境地が、光瑤の到達点といえます。

※本リリース掲載の作品は、いずれも石崎光瑤筆、南砺市立福光美術館蔵

関連イベント [ギャラリートーク]

南砺市立福光美術館学芸員・川邉紫音氏によるギャラリートークを行います。

■日時 4月23日(水) 午前11時/午後2時(各30分程度)

■場所 日本橋高島屋S.C. 本館8階ホール「生誕140年記念 石崎光瑤」展 会場内

※ご観覧には、当日の入場券が必要です。

【開催概要】

【展覧会名】生誕140年記念 石崎光瑤

【会期】2025年4月23日(水)~5月6日(火・休) 会期中無休

【入場時間】午前10時30分~午後7時(午後7時30分閉場)※最終日は午後5時30分まで(午後6時閉場)

【会場】日本橋高島屋S.C. 本館8階ホール

【主催】毎日新聞社

【入場料】 一般 1,200円(1,000円)、大学・高校生 1,000円(800円)、中学生以下無料

※入場料の( )内は前売り料金。

特設サイト

【お問い合わせ】日本橋高島屋 03‐3211ー4111(代表)

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

若冲のあの象さんがぬいぐるみに! その名も「じゅかぞう」! 3年ぶりに特別展示される静岡県立美術館所蔵の伊藤若冲《樹花鳥獣図屏風》をモチーフにしたグッズを、ミュージアムショップにて発売

PR TIMES / 2025年2月4日 18時15分

-

静岡県立美術館企画展「生誕140年記念 石崎光瑤」を開催します。

PR TIMES / 2025年1月24日 14時45分

-

静岡県立美術館の所蔵作品、伊藤若冲と横山大観の名作をモチーフにしたPENONオリジナルアートグッズを限定発売

PR TIMES / 2025年1月24日 12時45分

-

淀川河川公園写生画コンテスト2024 入賞11作品が決定!(淀川河川公園)

PR TIMES / 2025年1月16日 17時15分

-

【新宿高島屋】江戸の粋は可笑しくて、エモーショナル!!『江戸から伝わる一筋の道 第68回東京都伝統工芸品展<展示即売>』、1月15日(水)から開催!

PR TIMES / 2025年1月7日 15時15分

ランキング

-

1「唯一のパートナー」日鉄とUSSがコメント 買収めぐる裁判開始

日テレNEWS NNN / 2025年2月4日 13時18分

-

2トイレの前で待ち伏せする男性社員、その狙いは…フジ騒動を発端に「#私が退職した本当の理由」セクハラ告発がSNSに殺到

集英社オンライン / 2025年2月3日 20時2分

-

3「パナソニック」を解散して事業会社に再編 名称を残すかは未定 テレビ事業は撤退検討

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月4日 19時23分

-

4「カゴメトマトジュース」出荷量が過去最高に 背景にヘビーユーザーの増加、なぜ?

ITmedia ビジネスオンライン / 2025年2月4日 11時21分

-

5ホンダ、日産に子会社化打診=強い反発、実現は不透明

時事通信 / 2025年2月4日 20時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください