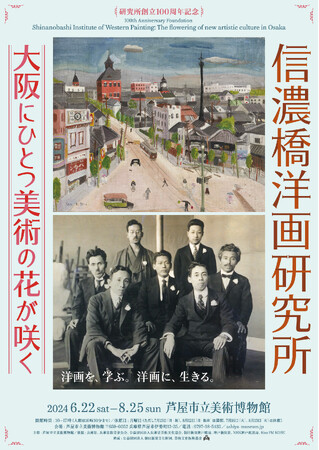

芦屋市立美術博物館 特別展「創立100周年記念 信濃橋洋画研究所ー大阪にひとつ美術の花が咲くー」2024/6/22(土)-8/25(日)

PR TIMES / 2024年5月29日 14時45分

株式会社小学館集英社プロダクションが指定管理者として運営している芦屋市立美術博物館では特別展「創立100周年記念 信濃橋洋画研究所ー大阪にひとつ美術の花が咲くー」を開催します。

芦屋ゆかりの画家、小出楢重らが1924年に大阪に開設した信濃橋洋画研究所について、ここに集った画家約20名の作品と資料を一堂に展示。本研究所での学びの実態と、関西洋画界に与えた影響を再検証します。

[画像1: https://prtimes.jp/i/2610/1227/resize/d2610-1227-719d04bbd2c226caacfe-0.jpg ]

会 期:2024年6月22日(土)~8月25日(日)10:00-17:00(入館は16:30まで)

休 館 日:月曜日(ただし7月15日(月・祝)、8月12日(月・振休)は開館、7月16日(火)、8月13日(火)は休館)

観 覧 料:一般800(640)円、大高生500(400)円、中学生以下無料

※( )内は20名以上の団体料金

※ 高齢者(65歳以上)および身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳を

お持ちの方とその介護者の方は各当日料金の半額

※7月15日(月・祝)は「ひょうごプレミアム芸術デー」として観覧無料

会 場:芦屋市立美術博物館 主 催:芦屋市立美術博物館

後 援:兵庫県、兵庫県教育委員会、公益財団法人兵庫県芸術文化協会、朝日新聞神戸総局

神戸新聞社、NHK神戸放送局、Kiss FM KOBE

助 成:公益財団法人 朝日新聞文化財団、芸術文化振興基金

展覧会概要

大正末から昭和初期にかけて、大阪が面積・人口ともに日本一の近代都市となった大大阪時代。その最中1924年、大阪市西区信濃橋交差点に「信濃橋洋画研究所」が誕生しました。前年にそろって二科会員となった気鋭の洋画家・小出楢重、黒田重太郎、鍋井克之、国枝金三が、東京や京都に比べて芸術の実らない地とされていた大阪で、洋画家を志す者の指導を目的に開設したものです。

本研究所での講習は、デッサンや油絵などの実技と、美術史や解剖学といった講義によって構成され、ここで学生から会社勤めの者まで幅広い層が学びます。彼ら研究生以外にも門戸を開き、全国から希望者が殺到した夏季講習会や、講習成果発表の機会となった研究所展(第4回から「全関西洋画展」)などの先進的な取り組みも次々に実施し、1944年に閉鎖されるまでの約20年間に、多くの才能が輩出されました。自らが体得してきた洋画の技術を次世代に伝えるべく奔走する講師陣と、その教えを吸収しようとする研究生たちの活気ある交流によって、講師陣が目指した「大阪市にも一つの美術の花が咲く」*という文化的な土壌が、確かに醸成されていったのです。

講師の一人・小出楢重が晩年を過ごし、本研究生も集った芦屋の地で、創立から100周年の節目に開催する本展は、信濃橋に集った画家たちの作品を一堂に展観するとともに、彼らの回想や講習カリキュラムなどから、ここでの指導と学びの実態を再検証するものです。

本研究所が洋画界に吹きこんだ新風と花開いた成果をご覧いただき、関西の洋画史へ理解を深めていただく機会となりましたら幸いです。

*鍋井克之が第1回研究所展に寄せた文章より(『週刊朝日』第23号、1924年11月23日、p.9)

【本展の見どころ】

(1)近代洋画の名品たち ―関西洋画壇を代表する20作家の60作品を一堂に展観。

信濃橋洋画研究所で初代講師を務めた小出楢重、国枝金三、黒田重太郎、鍋井克之の4者をはじめとする個性豊かな講師陣や、本研究所で学んだ画家たちは、当時、そしてその後の関西洋画壇を背負って立つ存在でした。

本展では信濃橋洋画研究所を起点に生み出された洋画の名品を、大大阪という活気ある時代背景のもと一堂に展観します。さらに近年新たに発見された小出楢重の作品や、公立美術館では初公開となる黒田重太郎作品も展示します。

(2)信濃橋洋画研究所に集った画家たちの言葉から、その活動の実態に迫る。

本研究所の取り組みは、これを後援していた『朝日新聞』や『週刊朝日』にて、記録写真や講師陣が寄せた文章によって随時紹介されていたほか、複数の研究生が回想を残しています。

本展では、これらの画家たちが残した文章や言葉から、本研究所での指導と学びの実態を検証します。

(3)全国の洋画講習会の先駆け!夏季講習会の全容を明らかに

研究所開設の年から『週刊朝日』の後援で実施された夏季講習会は、研究生以外も参加でき、全国から希望者が殺到するほど人気を博します。実技・学科講習と関西名勝地での風景写生実習が十数日間にわたり実施されたこの講習会は、その後全国の美術団体や研究所が開催するようになる講習会の先駆けとなりました。

本展では、講習カリキュラムや小出楢重旧蔵の写真資料、週刊朝日に掲載された講師陣の報告やエッセイなどから、この講習会の内容を詳しく紹介します。

(4)洋画を学ぶプロセスとは? ―洋画家としての修業過程

小出楢重と鍋井克之は東京美術学校で、国枝金三と黒田重太郎は京都の画塾・関西美術院でそれぞれ絵を学びます。このような当時の洋画教育機関の状況も踏まえつつ、石膏像や人体モデルのデッサンから、油絵具による絵画制作へと至る洋画習得の過程を、小出と黒田の初期のデッサンや資料によって紹介します。

(5)信濃橋から芦屋へ ―小出楢重を慕った画家たち

小出楢重に師事するため来阪、のちに書生となり小出家で暮らした松井正は、本研究所の開設当初からここで学びつつ講師陣の手伝いをするようになります。長谷川三郎や山崎隆夫、仲田好江らは研究所で学ぶ一方、1926年に芦屋へ転居した小出のアトリエへも通い、直接指導を受けました。本展では、これらの画家たちと小出が芦屋の地で結んだ師弟関係について、彼らの作品および資料から紹介します。当館前庭に復元されている小出のアトリエでも関連した小展示を行います。

【出品作家】

小出楢重、国枝金三、黒田重太郎、鍋井克之、古家新、松井正、田村孝之介、山本直治、浜田葆光、

伊藤継郎、小出卓二、藤井二郎、飯島一次、井上覺造、木村敏、高岡徳太郎、津高和一、仲田好江、

長谷川三郎、山崎隆夫

[画像2: https://prtimes.jp/i/2610/1227/resize/d2610-1227-e76b35bc6fee2b5834e1-1.jpg ]

[画像3: https://prtimes.jp/i/2610/1227/resize/d2610-1227-c7a68eb0bcca8c67d370-5.jpg ]

【関連イベント】*詳細は当館HPへ

(1)講演会「信濃橋の時代」

日時:6月23日(日)14:00-15:30 講師:山野英嗣(和歌山県立近代美術館 館長)

会場:講義室 80名(どなたでも) *聴講無料(ただし要観覧券)。申込不要、直接会場へ

(2)スライドトーク「洋画を学ぶ ―信濃橋に集った画家たちの交流とともに」

日時:7月27日(土)14:00-15:30 講師:川原百合恵(本展担当学芸員)

会場:講義室 80名(どなたでも) *聴講無料(ただし要観覧券)。申込不要、直接会場へ

(3)街歩きイベント「大大阪を歩く・大阪近代建築めぐり」

日時:6月30日(日)10:00-13:00 講師:高岡伸一 (近畿大学建築学部 教授)

場所:大阪市北浜~中之島付近の近代建築が残る地域

参加費:200円(レクリエーション保険代等)+各施設入場料実費

対象:小学生以上 20名 *事前申込制、6月14日(金)締切。 詳細はHPへ

(4)学芸員によるギャラリートーク

日時:7月6日(土)、7月15日(月・祝)、8月18日(日)各回14:00-

*参加無料(ただし7月6日、8月18日は要観覧券)。申込不要、直接会場へ

●お問い合わせ

芦屋市立美術博物館 〒659-0052 兵庫県芦屋市伊勢町 12-25 FAX:0797-38-5434

企画内容に関して/担当学芸員 川原百合恵TEL:0797-23-2666(学芸直通)

画像貸出等、広報について/総務課 乾紀子 TEL:0797-38-5432(代表)

◇ホームページ:https://ashiya-museum.jp

◇Facebook:芦屋市立美術博物館 ◇X:@ashiyabihaku ◇Instagram:ashiyacitymuseum

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

【横浜高島屋】横浜高島屋開店65周年記念 高野光正コレクション 発見された日本の風景

PR TIMES / 2024年6月26日 15時45分

-

◆関西大学文化会美術部「白鷲会」100周年を記念「関西大学の美術家たち」展を開催へ◆~80作品を展示、歴史についての写真や資料の展示も~

Digital PR Platform / 2024年6月14日 20時5分

-

◆関西大学文化会美術部「白鷲会」100周年を記念 「関西大学の美術家たち」展を開催へ◆

PR TIMES / 2024年6月14日 17時45分

-

没後60年、洋画家・辻愛造が残した何げない大阪 西宮市大谷記念美術館で記念展

産経ニュース / 2024年6月14日 13時0分

-

迷路とさがし絵で遊んだら、お城のミカタがかわるかも? 明石市立文化博物館 夏季特別展「迷路遊びからお城イラストへ-香川元太郎の作品世界-」

PR TIMES / 2024年5月29日 14時45分

ランキング

-

1スーパーで無料提供されている「割りばし」を大量に持って帰るのはあり?無料とはいえマナー違反になる…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月26日 2時10分

-

2売上2兆円、ドン・キホーテ創業者が「日本経済を決定的にダメにした」と断言する“A級戦犯”とは?

文春オンライン / 2024年6月26日 6時0分

-

3談合問題で揺れる…中部電力の株主総会で勝野会長らが株主に謝罪 コンプラ遵守など再発防止に取り組むと説明

東海テレビ / 2024年6月26日 17時45分

-

4日経平均は3日続伸、半導体関連が押し上げ 約2か月半ぶり高値

ロイター / 2024年6月26日 15時43分

-

5新NISAで人気の「NTT株」が5月から急落した深層 個人株主は急増も、海外投資家と思惑のズレ?

東洋経済オンライン / 2024年6月26日 8時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください