「EVシフトは幻想だった!」と題して、Touson自動車戦略研究所 代表/愛知工業大学 工学部 客員教授[元トヨタ自動車(株)] 藤村 俊夫氏によるセミナーを2024年7月1日(月)に開催!!

PR TIMES / 2024年6月3日 12時45分

ビジネスセミナーを企画開催する新社会システム総合研究所(SSK)は、下記セミナーを開催します。

────────────【SSKセミナー】───────────

「EVシフト」は幻想だった!EV信奉メーカも戦略修正に動く

~CO2削減の道筋はHEV拡大とdrop in fuel導入による既販車対応~

───────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_24290

[講 師]

Touson自動車戦略研究所 代表

自動車・環境技術戦略アナリスト

愛知工業大学 工学部 客員教授[元トヨタ自動車(株)] 博士(工学)

藤村 俊夫 氏

[日 時]

2024年7月1日(月) 午後1時~4時30分

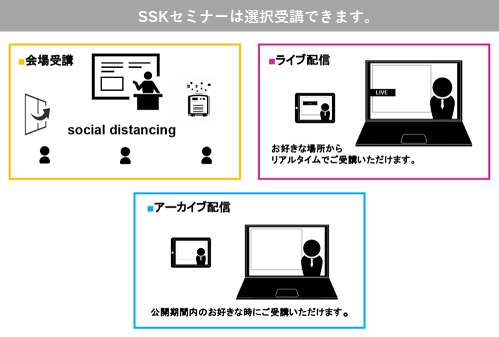

[受講方法]

■会場受講

SSK セミナールーム

東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)

[セミナー参加対象者]

・自動車関連企業の経営者、役員の方

・自動車関連企業で技術・経営戦略を立案されている方

・自動車のCO2削減に興味のある若手技術者

・気候危機に関心のある方

[セミナーで得られる知識]

・エコ社会実現に向けCO2低減は待ったなしの超緊急課題であり、自動車、電力セクターの責務は非常に大きいこと

・パリ協定自主目標、さらに厳しい国連気候行動サミットの目標を達成するために必要な、CO2基準強化の考え方

・新車のCO2は基準強化で対応し既販車の、CO2削減には炭化水素系のカーボンニュートラル燃料(drop in fuel)が必要であること

・電動車では、技術完成度とユーザーニーズを考慮するとHEV/PHEVが現実解であり、EVは超小型のLSEVと高級車で2極化すること

[重点講義内容]

地球温暖化による気候変動が、人類の生活に甚大な影響をおよぼし脅威を増す中、産業革命以降の平均気温は既に1.48℃上昇した。2019年9月の国連気候行動サミットにおいて、パリ協定で合意した『平均気温上昇2℃以下とし1.5℃を努力目標』では気候危機の連鎖を食い止めることはできないとの解析結果をもとに、『1.5℃以下必達』に改めることが各国に提案された。先進国、新興国の大半は、2023年に国連の研究機関であるIPCCの6次レポートで提示された『2030年までにCO2を2019年比で48%削減、2050年に排出ゼロ』をコミットしたものの、最大の排出国である中国や、インドは未だに見直しをおこなっていない。

持続可能な社会の実現に向け、CO2削減は待ったなしの緊急課題であることは自明であり、自動車産業のみならず、エネルギー、電力などすべての産業は環境改善と経済成長を目指した変容が必要になる。自動車は世界全体の排出量330億トンの内18%を占めるが、各国政府のEVシフトによる対応は「木を見て森を見ず」の偏った愚策とも言える。自動車のCO2削減は、新車のみならず既販車を含めた保有車全体が対象となる。そのため、あと6年という短い期間でCO2 48%削減というハードルは、2050年カーボンニュートラル達成よりもはるかに高い。2030年に新車の100%をEVにしても、保有車ベースで48%削減は不可能な上、LCAでカウントすればEVのCO2削減効果はHEVと大きな違いは無い。EVのCO2排出量が、HEVなどに比べはるかに少ないという大義は、既に崩壊しているのである。

自動車業界では、2016年くらいからCO2削減の手段として「EV(電気自動車)シフト」が叫ばれるようになった。理由は、中国におけるEV補助金の開始や、VW社のディーゼルゲートに端を発したEVへの大転換表明、欧米中のZEV規制強化だ。一方で、筆者は「走行中に排出ガスが出ないという理由で、電力の供給能力や排出係数、お客様にかける負荷(コストや航続距離他)など、多くの課題について詳細に分析することもなく、短絡的にEVを誘導することは愚策に他ならない」と述べてきた。ここにきて、その指摘内容がようやく現実味を帯びてきたように思える。EVはCO2削減目標達成の1手段となり得ても、救世主にはなれない上、顧客に価格を含め多くの負担を強いる製品であることを、多くの人々が気付き始めたのである。そこから、目を背けたがるのは、CO2削減に真剣に向き合わず、己の利害得失しか追求しない政治家達である。EV信奉メーカでさえも、企業の存続をかけ戦略を見直さざるを得なくなっているにも関わらずだ。

2030年までの6年間でCO2 48%達成するには、1.新車のCO2基準を強制力のある規制とし削減率を大幅に強化する 2.炭化水素系のカーボンニュートラル燃料(drop in fuel)の市場導入による、既販車を含めたCO2削減 3.電動車の全方位戦略(適時・適地・適車)、これら3つを、政府、自動車業界、エネルギー業界は一体となり、危機感をもって進めなければならない。本セミナーでは、「EVシフトの危うさ」を、事実に基づき検証するとともに、CO2削減に関わる課題と目標達成に向けての対応策および道筋を提示したい。

<第1章>CO2低減は待ったなしの緊急課題!

1.気候危機の連鎖がいよいよ始まる -世界各国での未曽有の自然災害の多発-

2.COP26における世界平均温度抑制目標の見直し(2.0℃→1.5℃以下)の理由

3.気候危機の連鎖とは? -メカニズムとそれを食い止めるためには-

4.世界各国・地域のCO2排出量推移

-コロナ下で5.8%減、しかしその後リバウンドしもとに戻る-

5.産業別CO2排出比率 -電力、運輸、製鉄で75%を占める-

6.2023年IPCC6次レポートでの報告内容 -2030年CO2 48%削減のハードルは非常に高い-

<第2章>電力のみならず燃料のカーボンニュートラル化なくして2030年までにCO2 48%削減は不可能

1. 化石燃料は有限

-迫りくる気候危機回避のためにも石油からカーボンニュートラル燃料への転換が必須-

2. 各国政府のエネルギー基本計画は、1次エネルギーを対象として検討すべき

-燃料のカーボンニュートラル化も必要-

3.日本の2030年に向けた電力のグリーン化戦略では不十分 -再生可能電力の拡大は限界 NH3/水素混焼の拡大が必要-

4. 自動車におけるCO2削減対象は、既販車を含む保有車、新車だけではない

-カーボンニュートラル燃料の導入が必須-

5. 炭化水素系のカーボンニュートラル燃料(サステオ、e-fuelなどのdrop in fuel)の製造法と課題 -コスト、収量-

6. オフグリッドプラントとのでの合成燃料製造の必要性と構成 -DAC、再生可能発電装置、共電解装置、FT反応装置などを集約-

7. 水素キャリア(メチルシクロヘキサン)製造の重要性と技術動向 -ようやく動いたENEOS-

<第3章>各国政府の電動化戦略の思惑

1.CO2 48%削減に対し、各国、地域における新車のCO2基準値強化は妥当か?

-実は現在の基準の2倍強化でも不十分-

2.各国政府の自動車の電動化表明とその思惑 -CO2削減よりも自国利益ファースト-

3.中国、欧州連合(EU)、米国政府の電動化戦略の違い(ZEV化など)とその裏を読む

-唯一EVに盲目的に突き進むEU-

4.補助金に左右される中国、欧州のEV、PHEV販売

-EV、PHEVの販売は補助金頼みであることは明白 EVはいよいよ死の谷へ-

5.EVに傾注してきた中国政府が、HEV、PHEV拡大に舵切り

-日本メーカに追い風、欧州メーカは逆風-

<第4章>世界の主要自動車メーカの電動化戦略

1.各国メーカの電動化表明とその裏を読む

-エネルギー危機によりEV傾注に懐疑的になってきた欧州メーカ-

2.各国主要メーカの電動化戦略と現状の電動化比率

-欧州メーカでの目標との乖離は非常に大きくEV販売は伸びず-

3.HEVはガラパゴス技術か?

-欧州、米国ではでは補助金の出るEV、PHEVよりも、補助金の無いHEVが売れる現実-

4.中国、欧州メーカがいよいよ本格的ストロングハイブリッド車を導入

-いよいよ始まるHEV開発の戦い-

5.予想どおり、EVは超小型LSEVとプレミアム(高級車)で2極化がすすみ、

量販価格帯(ボリュームゾーン)では利益は出ない。

-テスラモデル2導入見直しとの報道、VWも利益のでないiD2は戦略見直しか?-

<第5章>自動車とdrop in fuelのあるべき将来戦略(顧客のニーズへの対応とCO2削減の両立)

1.世界の自動車のあるべきシナリオ(2018年~2023年、2031年~2050年 投入技術の道筋)

2.上記シナリオによるCO2 48%削減目標達成の可能性とCO2の年率削減率およびdrop in fuel燃料の導入比率

3.各国・地域(欧・米・日、中国、インドを含むグローバルサウス)ごとの自動車のセールスミックス(2030年)

4.2030年までの電動車の棲み分けと2031年から2050年での電動車の棲み分け

<第6章>まとめ

政府への提言と自動車産業が今後進めるべき施策

[画像: https://prtimes.jp/i/32407/3209/resize/d32407-3209-db4b8aa8cbcbefc0a5d8-0.png ]

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来27年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーDVD販売・セミナーオンデマンド販売等、お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事に関連するニュース

-

スズキ、10年先を見据えた技術戦略とは?

CORISM / 2024年7月21日 17時23分

-

2035年までにガソリン車の新車販売が禁止されると聞きましたが本当でしょうか? また、もともと持っていた車には乗り続けられますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年7月20日 2時10分

-

【7月23日(火) 無料セミナー】『EVの現在地 - 電気自動車の環境性能と、電力の脱炭素化との組み合わせ方』を開催(ストックマーク主催)

PR TIMES / 2024年7月18日 13時15分

-

日本に豊田章男氏がいたのは幸運だった…「EV化の真実」を主張し続けた豊田氏が筆者に明かした「真意」

プレジデントオンライン / 2024年7月5日 8時15分

-

なぜAppleは「環境に優しい」と連呼するのか…多くの日本人が気付いていない「世界のビジネスの新常識」

プレジデントオンライン / 2024年6月27日 10時15分

ランキング

-

1コメが品薄、価格が高騰 米穀店や飲食店直撃「ここまでとは」

産経ニュース / 2024年7月21日 17時41分

-

2システム障害、世界で余波続く=欠航、1400便超

時事通信 / 2024年7月21日 22時45分

-

3円安は終わり?円高反転4つの理由。どうなる日経平均?

トウシル / 2024年7月22日 8時0分

-

4なぜユニクロは「着なくなった服」を集めるのか…「服屋として何ができるのか」柳井正氏がたどり着いた答え

プレジデントオンライン / 2024年7月22日 9時15分

-

5ウィンドウズ障害、便乗したフィッシング詐欺のリスク高まる…復旧名目に偽メール・偽ホームページ

読売新聞 / 2024年7月22日 0時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください