「グッズ経済」は中国の消費を救うことができるか?―シンガポールメディア

Record China / 2024年12月21日 9時30分

13日、中国メディアの環球時報は、シンガポール華字メディアの聯合早報の「『グッズ(谷子)経済』は中国の消費を救うことができるか?」という記事を紹介した。

2024年12月13日、中国メディアの環球時報は、シンガポール華字メディアの聯合早報の「『グッズ(谷子)経済』は中国の消費を救うことができるか?」という記事を紹介した。

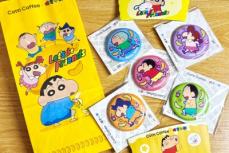

同記事は、中国語の「谷子(グッズ)」という言葉について「発祥は日本であり、 “goods(商品)”という英単語の音訳に由来する。中国のインターネット用語では、アニメ、ゲーム、アイドルなどの知的財産(IP)作品から派生する周辺商品を指す」と説明。同記事によると、中国における「グッズ経済」の市場規模は5000億元(約10兆円)を超える見込みだという。

同記事は、「『グッズ経済』を支える主力は『90後』(1990年代生まれ)や『00後』(2000年代生まれ)であり、満足感のための消費や価値観の共有のための支出を惜しまない。彼らは毎月数千元を費やすことも珍しくなく、『グッズ経済』を力強く支えている」と説明。その例として、7万元(約140万円)以上に高騰したバッジを購入した「グッズ民」(グッズ購入者)を挙げている。この「グッズ民」は「購入したのは満足感だ」と語ったというが、同記事は、「このような高額な消費行動は、しばしば『グッズ民』でない者を驚かせる」とした。

また、「『グッズ市場』の急速な膨張は、転売業者の横行も招いている」とも指摘。「転売業者は市場の供需の不均衡を利用し、限定版や特別版の商品を先行して買い占め、人為的に希少性を作り出している。これが市場価格の深刻な高騰を引き起こしている」と批判した。

同記事は、中国の経済学者である盤和林(パン・フーリン)氏の、「グッズを収集することは一種のコミュニケーションの手段である。同じIPを好む人々が『グッズ』に関する売買の話題を中心にコミュニティーを形成し、その中で自分なりのつながりや居場所を見出すことができる」との分析を紹介している。また、心理カウンセラーである陸婧(ルー・ジン)氏の、「中国の若者が『グッズ』を好む理由は、アイドルやバーチャルなキャラクターに夢中になるのと似ている。それ(アイドルやキャラクター)を実際に手に入れられない場合でも、それに強く惹かれる気持ちがある時、代わりに手に入れられるものが必要になる」という見解も紹介している。

他にも、中国のゲーム産業アナリストである張書楽(ジャン・シューラー)氏が、「中国の『グッズ経済』はまだ初期段階にある。アニメやゲームなどのIPのメインストリームは依然として日本、韓国、欧米で、中国のIPはまだまだ弱い」と述べたことにも触れた。

さらに、同記事は、「グッズ民」は主に一線都市に集中していることに触れ、「『グッズ』が消費、活用される場所は限られている。そのため、『グッズ』のメインストリームはブラインドボックスやカード、コスプレに限定され、関連商品の展開が十分ではない」と分析した。

最後に、同記事は「投資家がより注目するのは、『グッズ経済』の成長が持続可能かどうかだ。『グッズ』がIPから切り離された場合、その価値はなくなってしまう。そのため、堅い基礎のない『グッズ経済』が中国の消費を大きく押し上げるかどうかを判断するのは、時期尚早である」と評した。(編集・翻訳/奈良)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「名探偵コナン」の30年間の人気とその「真実」を考察―中国メディア

Record China / 2025年2月1日 22時0分

-

中国の若者の「感情経済」、「金で楽しみ買う」が消費の新たなトレンドに―中国メディア

Record China / 2025年1月29日 5時0分

-

MINISO、中国主要都市で「黒神話:悟空」限定グッズを発表

共同通信PRワイヤー / 2025年1月21日 11時49分

-

東京ディズニーシー限定グッズ販売初日の「転売対策」、正しかったファンの指摘…運営の対策虚しく、パーク内にもはびこる転売ヤーたち

集英社オンライン / 2025年1月19日 13時0分

-

悪質さを増す“転売ヤー”の手口。中国人観光客に爆買いさせた「免税品」を転売、限定販売のサンリオグッズも…

日刊SPA! / 2025年1月13日 8時52分

ランキング

-

1フジ親会社が決算発表 最終利益は7割以上減少か フジテレビ単体で赤字見込み

日テレNEWS NNN / 2025年2月5日 17時45分

-

2【速報】ホンダとの経営統合が破談 日産が協議“打ち切り”方針を固める ホンダからの「子会社化」提案に反発 幹部「到底受け入れられない」

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月5日 15時38分

-

3「一緒にやっていくのは難しい」ホンダと日産の経営統合“破談”が現実味 ホンダは日産の「子会社化」を打診も日産幹部「受け入れられない」と反発

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2025年2月5日 11時51分

-

4「きのこの山」「たけのこの里」に異変 「チョコ」がいつの間にか「準チョコ」に...明治が明かしたその経緯

J-CASTニュース / 2025年2月5日 10時51分

-

5スズキ「ジムニーノマド」受注一時停止になるほど大人気 ファミリー層が飛びついた大きな理由

J-CASTニュース / 2025年2月5日 20時20分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください