ホンダ 0シリーズ、2つの新モデルとアシモOS発表で示したSDV構想とは?…CES 2025

レスポンス / 2025年2月10日 7時45分

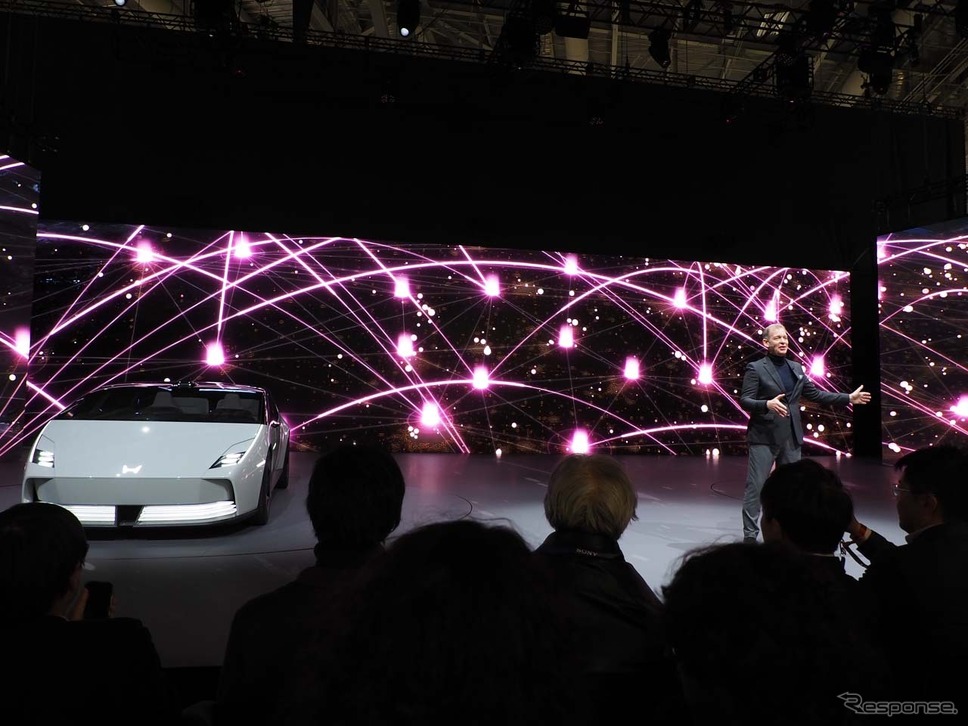

ホンダは2025年1月7日(現地時間)、米ラスベガスで開催されたCES 2025に出展し、次世代の電気自動車(EV)となる『Honda 0(ゼロ)シリーズ』のプロトタイプを公開。合わせて搭載するビークルOS「ASIMO OS(アシモOS)」とロードマップを発表した。

「アシモOS」は人間中心のものづくりへのアプローチから誕生

プレスカンファレンスで姿を現したゼロシリーズは、『SALOON(サルーン)』と『SUV』の2モデル。

サルーンはイタリアンスポーツカーを彷彿させるデザインながら、外観からは想像できないほどの広い室内空間を両立させた。一方のSUVは、昨年披露された『スペースハブ』コンセプトを継承しながら、独自のロボティクス技術を活かした高精度な姿勢推定と安定化制御を可能にする新世代のSUVとした(いずれもプロトタイプ)。

発表によれば、この両車の発売時期は2026年。米国を皮切りに日本、欧州と順次市場投入し、まずはSUVを先行して発売。続いて2026年中にサルーンも市場投入する予定とした。

驚くのは2モデルとも、ほぼそのままのデザインで販売されるということだ。プレスカンファレンスに登壇した本田技研工業 執行役専務 電動事業開発本部長 井上勝史氏は、「昨年提案したコンセプトカーの形をほぼ保っている。私たちはこのモデルを2026年に市場投入できることにとても心を躍らせている」と現在の心境を語った。

そして、井上氏は「ホンダのモノづくりへのアプローチは常に人間中心であり、ゼロシリーズでもその考え方は貫かれている」と述べ、それはゼロシリーズのSDV化に伴う新技術につながっているとした。

ゼロシリーズの開発コンセプトは「Thin, Light, and Wise.(薄い、軽い、賢い)」。すでにThinとLightについてはその概要が明らかにされているが、今回の発表で示されたのがもう一つの“Wise”に相当する新技術についてだ。それを司るのが、新たに発表されたビークルOS「アシモOS」である。ASIMO(アシモ)と言えば、多くの人が知っているであろうヒューマノイド型ロボットだ。そこで培った数々の知見がこのOSに活かされているというわけだ。

井上氏は「アシモは世界中で愛され、ロボット工学の分野でアイコン的な存在となった。そのアシモは外部の環境を認識し、周囲の人々の意図を理解しながら動いていた。その経験がゼロシリーズに活かされている」とし、「私たちの目標はゼロシリーズが世界中の人々を驚かせ、感動を与えること。これはまさに新時代の到来を意味する」と、ゼロシリーズの未来に大きな期待を寄せた。

“交通事故死者ゼロ”を実現する鍵はアイズオフ技術の進化に

続いて登壇したのが、Honda Development & Manufacturing of AmericaのStephen Frey氏。「ホンダは世界に先駆けて自動運転レベル3の実用化を2021年に果たした。これを進化させ、普及させていくことこそがホンダが目指す“交通事故死者ゼロ”につながる道筋だ。その実現のために必要となるのがHelm.ai(ヘルム・エーアイ)による深層学習である」と述べた。

Helm.aiは、AI技術やコンピュータビジョンといった領域におけるソフトウェア技術の開発強化に向け、ホンダが2021年12月に出資したAIソフトウェアのスタートアップ企業だ。

Stephen Frey氏は、「“交通事故死者ゼロ”を実現する鍵は、アイズオフ技術の信頼性をいかに高めるかにあると我々は考えている。そのためには地域ごとの交通状況を認識し、理解できるAIが必要だ」とし、「そこに欠かせないのがHelm.aiが持つ“教師なき学習”によるAI画像認識技術である」と述べた。

“教師なき学習”とは、「AIを支える技術である機械学習の手法の1つで、入力データに対してどのような正解を導き出すかを学習させる“教師あり学習”と異なり、機械に正解を与えずに学習させ、自力でデータの規則性や特徴を導き出す学習方法」のことだ。

ホンダはこの“教師なき学習”と、熟練ドライバーの行動を組み合わせたAI技術を活用することで、自動運転をより効率的に行う学習システムを開発。さらにゼロシリーズでは多様なセンサーを使って周囲を検知する能力も身につけた。これにより、「システムは人間のドライバーのように周囲を把握できるようになり、まだ行ったことがない道路上においても自動運転で走行できるようになる」とStephen Frey氏は説明した。

また、ホンダはこの自動運転レベル3について、ますは高速道路の渋滞時におけるアイズオフ機能からスタートし、その後はOTAによるアップデートで適用範囲を段階的に広げ、最終的には全域でアイズオフを実現していく計画も明らかにした。この実現によって、ドライバーは運転中であっても映画を見たり、リモート会議といった自動運転ならではの環境が提供されるのだ。

SoCはルネサスと共同で専用品を開発

しかし、こうした先進的な価値を実現するには最先端のSoCが欠かせない。Stephen Frey氏はこのSoCについて、「単に高性能な処理能力を発揮するだけでなく、ゼロシリーズの潜在能力を100%引き出せるものでなければならない。そこでホンダは専用SoCを提供する最適なパートナーとして、ルネサスとの共同開発契約を結んだ」ことを明らかにした。

ホンダは、2020年代後半に投入予定の次世代ゼロシリーズで、現在は複数にまたがっている車両ECUを、一つのコアECUに集約する「セントラルアーキテクチャー型」の設計を採用する計画を示す。これは文字通りSDVの核となるもので、そこには高い処理能力だけでなく、消費電力の抑制も求められる。この難題に対応するのが、ルネサスとホンダが共同で開発する専用SoCとなるというわけだ。

ルネサスのVivek Bham氏は、今回の共同開発に至った背景について、「SDVに必要なAIの性能要件は2030年までに現在の500倍に達すると予測。同時にSoCの低消費電力化にも取り組まなければならない。これらを汎用のSoCで達成するのは難しい」と説明。

その上でホンダとの共同開発事業では「ルネサスの最新R-Car X5シリーズに採用したチップレット技術を適用することで合意した。これにより、ホンダのAIソフトウェアに最適化されたAIアクセラレーターを追加することが可能となり、2020年代後半には2000TOPS(1秒あたり2000兆回の整数演算処理能力)という最高水準の処理能力と、20TOPS/Wの電力効率の実現を目指す」とした。

ゼロシリーズの利用者が充電に困らない充電インフラを提供

そして、プレスカンファレンスの最後に採り上げられたのが、米国における充電インフラについてだ。

American Honda MotorのJay Joseph氏は、「我々はゼロシリーズの利用者が充電するのにまったく困らない社会の実現を目指している」とし、米国における様々な充電インフラの整備を紹介した。

一つは北米で他の7つの自動車メーカーと共同で進めている“IONNA(アイオナ)”充電ネットワークだ。IONNAでは2030年までに少なくとも3万口の高品質な充電ポイントを設置することを目指す。さらにゼロシリーズには北米充電規格(NACS)を採用し、テスラのスーパーチャージャーネットワークも加えることで約10万口の充電網を使用できる環境を整備。充電不安への解消を目指す考えを示した。

これに加えて見逃せないのが、充電ネットワークのデジタル化への対応だ。Jay Joseph氏は、「ここにAWSの生成AI技術“Amazon Bedrock”を取り入れる計画で、これにホンダの知能化技術を組み合わせることで、ユーザーごとに最適な充電設備の検索や支払い方法をシンプルに提供していく」とした。

また、自宅充電についても、北米で展開しているEV充電サービス「Honda Smart Charge」を一層進化させ、2026年以降、電気代の節約やCO2の削減に貢献していく考えを示した。

2028年は重要なターニングポイントになるか

ホンダのロードマップでは、2028年から2030年頃にはゼロシリーズの“第2世代”とも目される3台の新型車(コンパクトSUV、スモールSUV、コンパクトセダン)が準備されていることが示された。これらは大衆車クラスであり、量販車となることは間違いない。

さらに文中でも紹介したとおり、2020年代後半には、これらの車両のE&Eアーキテクチャーがセントラルアーキテクチャーへと進化していく。2028年にはカナダ・オンタリオ州に新設されるEV専用工場の稼働も始まることも明らかになっており、それはまさに2028年を境としてホンダが廉価なSDVを大量に北米で生産することを示す。

トランプ政権によるカナダへの25%関税問題が加わり、その動向にも目が離せないが、今回発表された内容を踏まえると、ホンダにとって2028年からの数年間は大きなターニングポイントとして位置付けられているのは確実だ。まずは2026年のゼロシリーズの登場を楽しみに待ちたい。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

ホンダ新型「“4人乗り”スーパーカー!?」公開! “ランボルギーニ顔”の声もある「ツルツル」デザインが超カッコイイ! 「ASIMO」も搭載した2026年登場の「新型サルーン」米で発表

くるまのニュース / 2025年1月30日 13時50分

-

ホンダがEV車にASIMOを搭載!? CES2025で「Honda 0 SALOON」と「Honda 0 SUV」のプロトタイプを世界初公開

バイクのニュース / 2025年1月27日 14時10分

-

ホンダ新「“ツルツル”SUV」公開! 斬新“ハンドル”&超“開放感”サンルーフ採用! 2026年登場の「ゼロSUV」米で発表…日本でも展開へ

くるまのニュース / 2025年1月22日 19時10分

-

ホンダの新型EVの開発現場に『ガイアの夜明け』が独占密着 『アシモ』で培った技術を生かす

ORICON NEWS / 2025年1月21日 17時0分

-

AIに定義づけられた製品が花開く――「CES 2025」に見る2025年のテックトレンド

ITmedia PC USER / 2025年1月20日 16時5分

ランキング

-

1「めっちゃうま!」セブンで買える、SNSで話題のスイーツ3選。贅沢気分に浸れる美味しさ。

東京バーゲンマニア / 2025年2月10日 18時3分

-

2「ドラマの衣装合わせで下着を脱がされ…」芸能界にあふれるひどすぎるハラスメント被害の実態

プレジデントオンライン / 2025年2月10日 7時15分

-

3西成「家賃2万7千円」ほぼ廃墟ハウスに住んだ結果 住人はほぼベトナム人、そこで見た驚きの光景

東洋経済オンライン / 2025年2月10日 8時30分

-

4海自の巨艦「いずも」本格的に空母化へ “改修中の姿”を捉えた画像が公開 かなり大がかりな工事に

乗りものニュース / 2025年2月10日 11時42分

-

5夫が「手のひらサイズの◯◯」を300万円で購入…結婚後に知ってしまった夫の“別の顔”

女子SPA! / 2025年2月10日 8時45分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください