「冷静に対応できるか」南海トラフ地震に不安隠せぬ自治体 事前避難など議論

産経ニュース / 2024年6月16日 8時0分

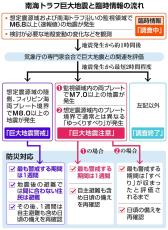

近い将来の発生が懸念される南海トラフ巨大地震への備えを自治体が進めている。想定震源域付近でマグニチュード(M)6・8以上(速報値)の地震が起きた場合などに気象庁が発表する「臨時情報」は運用開始から5年が経過したが、一度も発表実績がない。認知度が高くないことを踏まえ、自治体は発表時の事前避難などについて議論と確認を重ねる。

30年以内に

南海トラフは東海から九州にかけて太平洋側に延びる浅い海溝。日本列島が乗る陸側プレート(岩盤)と、その下に沈み込むフィリピン海プレートの境界が「すべる」ことで、M8級以上の巨大地震が発生する。国は今後30年以内に70~80%の確率で巨大地震が起きると予測し、死者・行方不明者を最大約32万3千人と想定する。

「南海トラフ地震臨時情報」の運用が始まったのは令和元年5月。想定震源域や南海トラフ沿いで速報値がM6・8以上の地震が発生するなどした場合、最初の臨時情報が発表される。

直後に気象庁の専門家会合が開かれ、速報値よりも正確なマグニチュードをもとに、おおむねM8・0以上の地震発生時は「巨大地震警戒」といった臨時情報を出す。

臨時情報は、高齢者や障害者などの災害弱者が事前に少しでも安全な場所に避難できるようにするのが目的だ。南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定されている市町村は「地震から30分以内に30センチ以上の浸水が予想される地域」を基準として、事前避難対象地域を定める。

14市町で対象地域を定めている和歌山県は5月21日、京都大防災研究所と会議を開き、県内24市町村の防災担当者が避難所の受け入れ態勢や周辺自治体との協力の必要性などについて意見を交わした。

4年度の県民意識調査で臨時情報の認知度は38%。県の担当者は会議開催の目的を「臨時情報が発表された際、冷静に対応できるか懸念する声が自治体職員にあった」と明かし、「防災教室などを通じて臨時情報や事前避難を住民に周知していく」と話した。

高知県では、沿岸部19市町村が事前避難対象地域を独自に設定。「巨大地震警戒」の臨時情報が発表された場合、自治体が開設した避難所や内陸部の知人宅などへの1週間程度の事前避難を求めるとしている。

被災時は職員派遣

災害対応に追われる自治体では臨時情報の発表後、事前避難を迅速に要請できない事態も想定される。関西広域連合では被災自治体からの要請があれば、他の自治体から職員を派遣するなどして事前避難を支援する。

一方、事前避難対象地域がない大阪府でも臨時情報の発表があれば、避難場所・経路や家族内での安否確認の方法、家具の固定、非常用持ち出し品などを確認するよう住民に注意喚起する。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

南海トラフ海底地震津波観測網「N-net」完成 来月1日から試験運用

日テレNEWS NNN / 2024年6月18日 13時58分

-

南海トラフ地震に備える海底観測網「N―net」7月から一部試験運用…地震「最大20秒早く検知」

読売新聞 / 2024年6月18日 13時52分

-

枕元でスマホ響いた朝!緊急地震速報が近畿から東北まで広く発表された理由 スーパーコンピュータが「阪神・淡路大震災にも近いM7.4と推定」【MBSニュース解説】

MBSニュース / 2024年6月3日 18時35分

-

「知らない」「何もできない」認知度わずか29%『南海トラフ地震臨時情報』発表されたら...どうする?適切行動はそれぞれ違う さらに「臨時情報が出るまで南海トラフ地震は起きない...は誤解」

MBSニュース / 2024年5月29日 12時5分

-

なぜ緊急地震速報の「空振り」が増えたのか…東日本大震災以降に精度が大幅に落ちた根本原因

プレジデントオンライン / 2024年5月29日 9時15分

ランキング

-

1《都知事選「ほぼ裸ポスター」問題》自らの“みだら写真”を貼った女性は迷惑防止条例違反にあたるのか 弁護士の見解は

NEWSポストセブン / 2024年6月21日 20時45分

-

2候補者と無関係のポスター、有料サイトに誘導のQRコード…東京都知事選挙で苦情殺到

読売新聞 / 2024年6月21日 23時21分

-

3「認められうれしい」 法的に親となった女性、最高裁判決を歓迎

毎日新聞 / 2024年6月21日 21時0分

-

4はさみで同級生の背中刺した高校生を殺人未遂容疑で逮捕…埼玉県警

読売新聞 / 2024年6月21日 22時36分

-

5じつは「氷河期問題」も「非正規問題」も存在しない…雇用ジャーナリストが蓮舫氏の公約が的外れと断言するワケ

プレジデントオンライン / 2024年6月22日 10時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください