能登地震の液状化被害 震度5弱の地域でも拡大 砂丘多い日本海側、宅地被害は1万5千件

産経ニュース / 2024年6月29日 18時13分

元日の能登半島地震では、震源から遠く離れた震度5弱の地域でも地面から水や砂が噴き出す「液状化現象」の被害が相次いだ。道路がめくれ上がり、一帯の家屋が傾く-。砂丘が多い日本海側の地形的要因もあって被害は拡大し、宅地被害は推定で約1万5千件に及ぶ。地震から7月1日で半年。自治体の支援策がようやく整い、復旧に向かおうとしている。

「インフラがずたずたに引き裂かれ、長い避難を強いられる被害だ」

こう強調するのは、防災科学技術研究所(茨城県つくば市)の先名(せんな)重樹主任専門研究員。液状化が起きた現地へ何度も赴き、自宅で暮らせなくなった住民たちの窮状を目の当たりにした。

5月末までに被害を確認したのは石川、富山、新潟、福井4県の34市町村。被害状況を250メートル四方の区画で整理すると、2114カ所に及んだ。東日本大震災の8680カ所に次ぐ被害規模で、熊本地震の1890カ所を上回る。

震央(震源真上の地点)から百数十キロ離れた地域でも被害は広がった。広範囲で地盤が水平方向にずれる「側方流動」が発生した石川県内灘町を含む同県中部のほか、富山県西部、新潟市での被害が目立った。

国土交通省の推定では、宅地被害は石川県約3500件、富山県約2千件、新潟県約9500件。液状化の被害について、先名氏は「大きな被害が震度5弱の地域でも発生したことは想定外だった」と指摘する。

揺れた時間が影響か 熊本地震の4倍

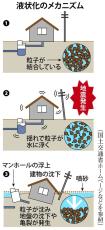

液状化は、地震の揺れで土砂の粒子が水と分離して沈むことで発生。地盤沈下やマンホールの浮上、建物が傾く「不同沈下」などが起こる。これまで震度5強以上の揺れで起こりやすいとされてきたが、先名氏の今回の調査では、推定震度5弱で発生したエリアの割合は16%。東日本大震災の4%をはるかに上回る。

日本海側は冬場の強い季節風の影響で海岸の砂が陸側に運ばれ、砂丘が形成されやすい。石川県内灘町をはじめ各地の砂丘後背地で被害が目立ち、かつて川が流れていた旧河道や砂洲など被害地域は、均一な粒子の砂地盤▽地下水位が高い-という液状化の起きやすい条件がそろっていた。

液状化を起こす強い揺れの時間は、能登半島地震では約40秒と熊本地震の4倍だった。先名氏は「地震動が長かったことが被害拡大につながった可能性がある」とする。

5月下旬にようやく支援策

広範囲に被害をもたらした液状化を巡っては、支援策が十分でないことが課題だ。公費解体や被災者生活再建支援金などは建物被害を前提とした支援であるため、地盤改良などが必要な場合、その上乗せとなる負担に対応できないためだ。

これに対し、石川県は5月下旬、液状化被害の支援策として、宅地修復の補助事業を打ち出した。1200万円を上限に費用(50万円までは控除)の3分の2を補助する仕組みで、補助額は最大で766万円となる。

富山県や新潟県も同様の補助制度を準備。国も財源を補塡(ほてん)するため、石川県の復興基金に特別交付税約520億円を配分するなどした。馳浩知事は「液状化地域の住民の怒りとあきらめに接してきたが、まずできることから進めていく必要がある」と述べた。

南海トラフは最大13万棟超の被害想定

近い将来に発生が懸念される南海トラフ地震では、最大13万棟以上の液状化被害が予想されている。国は液状化対策の支援策を用意しているが、実際に対策に着手した自治体はまだ少ない。

平成24年に政府の中央防災会議がまとめた南海トラフの被害想定では、液状化による全壊被害は関東から九州にかけて11万5千~13万4千棟に及ぶとされる。国は液状化対策の支援策を充実させるが、その一つが自治体を対象とした宅地液状化防止事業だ。

道路などの公共施設と隣接宅地を一体整備する工事に国が補助を出す仕組みとなる。能登半島地震で液状化した地域に対しても、国の補助率が通常の4分の1から2分の1に引き上げられた。

だが、これまでに適用されたケースは少ない。東日本大震災で市域の8割以上が液状化した千葉県浦安市では被害建物が約9千棟に上ったが、実際に対策できたのは1地区33棟にとどまる。

壁となったのが住民合意だ。浦安市では、対象地区の住民全員の同意を目指し、住民説明会や自治会単位の勉強会を実施。平成26年11月までに16地区計約4千棟が工事参画を検討したが、工法によっては負担金が1世帯につき数百万円に膨らみ、大半は同意に至らなかった。

市の担当者は「工事までにはいくつものステップがある。一つ一つ解決していくしかない」と話していた。

液状化対策、住民の熱意も必要

安田進・東京電機大名誉教授の話

能登半島地震の揺れで液状化し、地盤が横にずれる「側方流動」が発生した石川県内灘町では、明治24(1891)年の濃尾地震でも液状化している。1度起きたところでは再び発生しやすい。砂丘が広がる日本海側では今後も液状化被害が発生する危険性は高い。

側方流動は平成7年の阪神大震災で神戸市の埋立地、人工島でも発生している。液状化で岸壁や護岸が大きく動き、それに向かって100メートルほどの範囲の地盤が流れ出した。被害を防ぐために設計方法は見直されたが、対策がとられていない施設は全国的に残っており、埋立地では被害が起こりうる状態だ。

地震動の時間が長かった東日本大震災では、液状化した状態でさらに揺すられ、水道管の継手が破損するなど被害が拡大した。同じ海溝型地震となる南海トラフ地震でも注意が必要だ。

住宅地の液状化対策を支援するため、国は宅地液状化防止事業などを用意しているが、自治体が住民の同意を得ながら進める必要がある。行政、住民側双方が熱意をもって取り組まなければ対策は実現できない。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

能登半島地震から半年 石川県珠洲市の一部で現在も断水 進まぬ復興【風をよむ】サンデーモーニング

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年6月30日 13時47分

-

「半年なんだけどね、何も変わらない」能登半島地震で“液状化”被害の町はいま… “地盤改良”には年単位の時間が

CBCテレビ / 2024年6月29日 6時22分

-

元日の地震からまもなく半年 新潟市で液状化被害の「宅地」復旧へ 最大766万円補助する方針 新潟市

TeNYテレビ新潟 / 2024年6月26日 19時33分

-

JA共済が「世界銀行防災グローバルフォーラム2024」に出展 各国関係者が大地震の揺れを体感

マイナビニュース / 2024年6月25日 15時18分

-

金沢で道路の一部が崩落 大雨の峠越えるも土砂崩れには引き続き注意

テレ金NEWS NNN / 2024年6月24日 18時30分

ランキング

-

1粗大ごみから出た現金を職場懇親会に流用、黙認した処理施設係長を懲戒処分

読売新聞 / 2024年6月29日 15時48分

-

2マンションで男女死亡 腹部に刺し傷、無理心中か

共同通信 / 2024年6月29日 21時46分

-

3台湾から「能登応援」被災1万世帯超に見舞金 NGO団体が配布開始

産経ニュース / 2024年6月30日 7時0分

-

4瑠奈被告「私の首を絞めることが責任だ」父親「私は誰も殺しません。私にはできません」約3年間の“狂乱”の音声データ、証拠として提出…犯行認識は「おじさんの頭を持って帰ってきた」の後、娘に従うしかなかった関係を父親証言へ ススキノ首切断事件

北海道放送 / 2024年6月30日 7時11分

-

5面識のない男性を“結婚相手”と思い込んだか 男性の部屋に侵入した40代の女を現行犯逮捕

STVニュース北海道 / 2024年6月30日 10時28分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください