ストーカー警告は取り消し訴訟の対象外なのか 「冤罪」の反論できず 大阪高裁が判断へ

産経ニュース / 2024年6月22日 17時32分

警察からストーカー規制法に基づく警告を受けたが納得できないので取り消してほしい-。女性がこう訴える訴訟の控訴審判決が26日に大阪高裁で言い渡される。とはいえ高裁で争われているのは、警告を裁判の対象にできるのかという前提部分。1審奈良地裁では「できない」とされ、ストーカー行為の有無の判断には至らずに門前払いとなった。女性側は「警告を受けた影響は重大なのに救済の道がないのは問題」と主張しており、判断が注目される。

原告は当時研究者を目指す大学院生だった中国籍の女性。同じ研究室の先輩男性が奈良県警に相談したことで、令和4年6月、ストーカー規制法に基づく警告を文書で受けた。2月に県警から口頭注意を受けていたのに「できれば今日話させていただきたいです」などとメッセージを送ったのが理由だった。

女性側によると、恋愛感情を持っていたのはむしろ男性の方との認識で、口頭注意も寝耳に水だったが、男性と関わらないように気を付けていた。しかし、研究活動に支障があり、メッセージを送ったというのが経緯だと説明する。

警告後、指導教授からは研究室の活動への参加を禁止された。経緯を説明しても、現に警告を受けている以上、聞き入れられなかった。将来への不安もあり、心身に不調をきたしたという。

女性は「誤解を解きたい」と提訴したが、奈良地裁は昨年10月、ストーカー行為の有無を審理しないまま訴えを退けた。

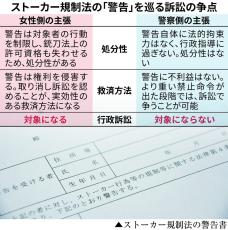

壁になったのは、行政相手の取り消し訴訟の要件である「処分性」。裁判で取り消しを求めることができる対象は、義務を課したり権利を制限したりする公権力の行使(処分)のみとされる。地裁は警察側の主張を認め、ストーカー警告は法的拘束力がない「指導」にとどまると判断した。警告はいわば、警察からの〝お願い〟に過ぎないということだ。

「警察による警告はそんな軽いものではない」とする女性側。控訴審で、同法の警告が「処分性を有すると解すべきだ」とする阿部泰隆・神戸大名誉教授(行政法)の意見書を提出。阿部氏はこの中で、警告を受ければ銃刀法の許可を得る資格がなくなるなど、ほかの行政指導と比べた負担の大きさを根拠に「救済方法が必要」とし、最高裁判例も権利救済の観点から柔軟に処分性を判断していると述べた。

一方で警察側は、警告より重く、違反した場合の罰則もある「禁止命令」であれば訴訟で争うことができるため、この段階で救済を図ることが可能だと反論している。

26日の高裁判決で処分性が認められ、確定した場合、訴訟は奈良地裁に差し戻され、ストーカー行為の有無を巡る審理が行われる見込み。

「自由の制約と安全のバランスを」

桶川ストーカー殺人事件を契機に平成12年に施行されたストーカー規制法。一方的な好意が殺人などの重大事件に発展する事態を防ぐため、警察は対策を強化している。

警察のストーカー対策は、口頭注意・指導▽警告▽禁止命令▽摘発-の順で厳しくなる。注意や警告は警察のみの判断で行えるが、行政処分である禁止命令には加害者側の言い分を聞く手続きが設けられる。

警察庁によると、令和5年は警告が1534件、禁止命令が1963件、同法違反での摘発件数が1081件。平成29年施行の改正法で警告を経ずに禁止命令を出せるようになり、近年は禁止命令が急増している。

甲南大の園田寿(ひさし)名誉教授(刑法)によると、刑事処分に満たない警告や禁止命令は、警察にとって「使いやすく、使うのが無難」な制度。ただ人間関係や感情を客観的に把握するのは難しい一方、手続きには迅速性が求められるため、「過剰な対応になり、加害者側が納得できないケースも起こり得る」と指摘、「自由の制約と安全のバランスは常に考え議論すべきだ」と強調する。(西山瑞穂)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

分譲マンションに障害者のグループホーム、管理組合と運営者が存続で和解…1審は使用禁止命令

読売新聞 / 2024年7月1日 14時18分

-

ストーカー警告は取り消し訴訟の「対象外」 中国籍女性の訴え、大阪高裁も退ける

産経ニュース / 2024年6月26日 16時33分

-

辺野古抗告控訴審、9月に判決 訴訟の適格なしで一審沖縄県敗訴

共同通信 / 2024年6月20日 16時54分

-

虚偽事実で訴訟を起こし、元恋人の住所を割り出す「悪質」手口…韓国・40代男性の「ストーカー行為」認定

KOREA WAVE / 2024年6月15日 16時0分

-

社説:強制不妊の上告審 人権救済の判断に期待する

京都新聞 / 2024年6月4日 16時0分

ランキング

-

1大分県宇佐市の強盗殺人、死刑判決の被告側が即日控訴…裁判長「被告が犯人と優に認められる」

読売新聞 / 2024年7月2日 22時9分

-

2殺人事件発端は「ラーメンを食べる画像」なぜ…きょう勾留期限・旭川市女子高校生橋から転落殺人

STVニュース北海道 / 2024年7月3日 6時36分

-

3マンションから転落疑いの女児死亡 意識不明で救急搬送 札幌

毎日新聞 / 2024年7月2日 21時19分

-

4かすむ「ポスト岸田」上川外相 米兵事件巡る批判で「洋平さんと同じ道」

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年7月2日 22時17分

-

5なぜ日本のメディアでは小池百合子都知事の「荒唐無稽な噓」がまかり通るか《カイロ大「1年目は落第」なのに首席卒業》

文春オンライン / 2024年7月3日 6時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください