知ってほしい「図書館向け書籍」(下)小学生司書養成、〝買いづらい本〟届ける 近ごろ都に流行るもの

産経ニュース / 2024年6月29日 13時0分

どんな家庭の子供でも格差なく、無料で好きなだけ本が読めるワンダーランド。それが図書館だ。しかし昨年発表された東京大とベネッセの調査結果によると、小学1年~高校3年の49%が平日の読書時間が0分という少なさ。半面、読書時間の長い児童・生徒ほど自分の能力に対する評価が高い傾向も示された。ゲームや動画視聴では得られにくい、健全な自己肯定感を育む読書。そして、小中学生を対象とした図書館向け書籍には〝自分では買いづらい本〟を届ける役割もある。

ヤングケアラーへ「自分を一番大切に」

東京・下町の東京さくらトラム(都電荒川線)荒川二丁目停留場前。5階建て「ゆいの森あらかわ」は60万冊規模の蔵書、年間約68万人が来館する荒川区立中央図書館だ。カフェや屋上テラスもある心地良い広々空間。日曜に訪れると各所に配置された約900席が老若男女で埋まっていた。「世代を問わず多くの人のサードプレイス(第3の居場所)になっている。平日には小学校が終わった子供たちが、ダーっとやってきますよ」

荒川区ゆいの森課の青谷宗彦課長(42)が目を細めた。区は平成30年「読書を愛するまち・あらかわ」を宣言。昨年には、豊かな心を育む読書のまちづくり条例を制定している。

取材日は「子ども司書養成講座」初日だった。区内の小4~6年生を対象に募集し、定員8人のところに23人が殺到。小学生の司書養成は平成21年に福島県矢祭町が始め、全国に広がった。荒川区は3年目だ。半年間、本の案内の仕方や読み聞かせなどを学ぶ。「大人が言うより、友達が楽しいよって薦めてくれる方が伝わる。皆さんの力が頼りです」。そんな司書の呼びかけに、子供たちは背筋を伸ばした。

青谷課長は「読書を身近にする施策で、住民の幸福度を高められる」と手応えを語る。ゆいの森あらかわは午後8時半まで開館、休館日は月に1日だけだ。区民以外も利用や借りることができる。

◇

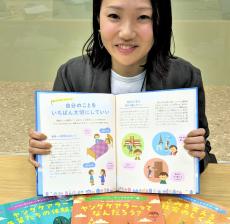

「自分では買いづらい本に、子供が図書館でアクセスできるように」と語るポプラ社の編集者、小林真理菜さん(37)。担当した昨年4月発行の図書館向け書籍「みんなに知ってほしいヤングケアラー」(全4巻セット)は高く評価され、同社は第25回学校図書館出版賞を受賞した。

ヤングケアラーとは家族の介護や日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子供や若者のことで、進学や就職を諦めるなど取り返しのつかない問題も起きている。6月5日、改正子ども・若者育成支援推進法が成立し、行政による支援対象として明記された。

この本が企画されたのは2年前。「クラスに数人はいるといわれるヤングケアラーだが、学校現場で正しく理解できている人はまだ少ない。先生方も対応に苦慮している」と、営業担当から聞かされた小林さん。自身も貧困家庭の子供の学習支援ボランティアをしており、「妹の世話」を理由に来なくなった少女のことが気になっていた。

書籍化にあたり、多数の元当事者に取材して悩みを探り、ソーシャルワーカーやホームヘルパーなど人的サポートが受けられる相談窓口の連絡先を一覧表にした。小林さんは、「自分の苦しみを言葉にできる子供は多くないけれど、一人で抱え込まないで。助けてくれる社会の仕組みはある。何より自分のことを一番大切にと伝えたい」。

ポプラ社は昭和22年の創業から間もなく図書館向け書籍を発行。29年の学校図書館法施行を経て、志を同じくする出版社が「児童図書十社の会」を結成し、今年50周年を迎えた。

◇

日本人の知性や教養の深さは、図書館によってきた所が大きいのではないか。活字嫌いな子供がいたら、眺めるだけでも本に触れてほしいと思う。図書館には画集や写真集や図鑑もたくさんある。ページを繰る指が止まったその目に、未来につながる自分の好きや得意が映っているはず。私の体験でもあります。(重松明子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

知ってほしい「図書館向け書籍」(上) 社会性×ユニークさ、市販化に発展も 近ごろ都に流行るもの

産経ニュース / 2024年6月22日 13時0分

-

作家・津村記久子さんと楽しむ「読書感想文」 6月29日(土)開催!

PR TIMES / 2024年6月21日 18時40分

-

仲間と学びで、未来を拓く...「仲間」を重視する、人事のための「人事図書館」が話題を集める理由とは?

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月20日 19時24分

-

「ひの電子図書館」が7月2日(火曜日)10時にオープン

PR TIMES / 2024年6月18日 11時15分

-

全国の小学校へ図書を寄贈する活動「みつばち文庫」

PR TIMES / 2024年6月7日 14時0分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2水分補給は昼コーヒー、夜ビール… 「熱中症になりやすい人」の特徴と対策

ananweb / 2024年6月29日 20時10分

-

3若々しい人・老け込む人「休日の過ごし方」の違い 不安定な社会、「休養」が注目される納得理由

東洋経済オンライン / 2024年6月30日 9時0分

-

4忙しい現代人が“おにぎり”で野菜不足を解消する方法。野菜たっぷりおにぎりレシピ3選

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時53分

-

5Appleのカメラアプリ「Final Cut Camera」はもう使った?なめらかズーム&手ぶれ防止でプロ級動画が完成

isuta / 2024年6月29日 18時0分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください