高層ビルが「発電所」に 窓や壁に…次世代型太陽光電池の未来 省エネ&創エネを実現

産経ニュース / 2024年6月20日 20時30分

ビルの窓や壁に設置して発電できる次世代型の太陽光電池の研究開発が進んでいる。透明で熱を吸収するタイプもあり、普及が進めば電力不足の解消だけでなく、温暖化対策にも期待がかかる。技術的にはまだ確立されていない部分もあるが、都市に林立するビルそのものが「発電所」となる未来が見えつつある。

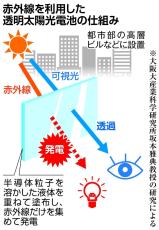

10センチ四方と手のひらほどしかない薄いガラス板。「高層ビルの窓に設置すれば、建物そのものが発電所となり、災害に強い街づくりにもつながる」。赤外線(赤外光)を使って発電する次世代型の太陽光電池を開発した大阪大産業科学研究所の坂本雅典教授(光化学)はこう説明する。

太陽光は波長の長さによって可視光、紫外線(紫外光)、赤外線に大別されるが、従来型の太陽光発電には可視光が使われてきた。太陽光の4割超を占める赤外線はエネルギー量も低く未使用だった上、熱を内包して二酸化炭素に吸収されやすく、地球温暖化の原因となっている。

「厄介者」の赤外線を使って発電できないか-。坂本氏は京都大化学研究所時代の平成28年に研究を始めた。赤外線を効率的に吸収できる材料を探す中、種類などによって吸収する光の波長が変わるナノ(ナノは10億分の1)サイズの金属粒子に注目。金属の性質を持つナノサイズの半導体粒子の開発に成功した。

粒子を溶かした液体をガラス板に重ねて塗布すれば、赤外線だけを集めて発電できる。しかも、透明で可視光を通すため、景観への影響が少ない。「実装できれば、電力を生み出す『創エネ』と赤外線の熱を吸収して消費電力を抑える『省エネ』の一石二鳥になる」と胸を張る。

国内では、石油元売り大手のエネオスなどが、有機物の材料を使い赤外線と紫外線で発電する透明な電池を開発。建材大手のYKKAPなどは建材と一体型の電池の開発を目指すなど、各社が研究開発にしのぎを削る。

有機物を含む太陽光電池の多くが耐久性に課題があるのに対し、坂本氏の開発した半導体粒子は無機物で「有機物を上回る耐久性が期待できる」という。ただ、発電効率はまだ1%と従来型(20%程度)には遠く及ばず、坂本氏は「発電効率をさらに引き上げる必要がある」と語った。

広がる太陽光「メガソーラービル」実現も

太陽光電池を外壁に設置したビルは、すでに一部で普及し始めている。今後、透明な次世代型電池の研究が進めば、大阪の超高層ビル「あべのハルカス」全フロアの照明電力が自力で賄えるとの試算もあり、近い将来に「メガソーラービル」も登場する見込みだ。

太陽光電池を外壁や窓ガラスなどと一体化させた商品を手掛けるのは大成建設とカネカ。令和元年から販売を始め、横浜市にある大成建設の支店ビルなどで導入した。納入先は施工中の物件を含め数十カ所。今年4月からは大成建設以外の企業が建てる物件にも営業をかけて普及を目指す。

エネオスや同社が出資する米ユビキタスエナジーなどは、有機物を塗布した太陽光電池を開発。令和3~4年に実施した実証実験では、一定の発電量や省エネ効果を見込めたという。

各社が開発を進める太陽光電池はそれぞれ性能が異なるが、大阪大産業科学研究所の坂本雅典教授が開発した電池の発電効率は現状で1%。今後5%まで引き上げることができれば、あべのハルカスの全ての窓に設置することで、照明全ての電力に充当できるという。坂本氏は「メガソーラーに相当する発電量」と説明する。

東京電力は都内に建設中の高さ約230メートルの高層ビルの壁面に、軽くて折り曲げられる「ペロブスカイト太陽電池」を設置する計画だ。10年度に完成予定で、実現すれば世界初の「メガソーラービル」になるという。

政府は温暖化対策などとして、12年度の総発電電力量のうち、太陽光を含む再生可能エネルギーの割合を4割近くまで引き上げる方針を示す。坂本氏は「(太陽光電池の)発電効率が1%でも日本中の建物の窓に設置すれば、年間1700万トンの二酸化炭素の削減にもつながる」と述べた。(小川恵理子)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

産総研、ナノスケールと原子スケールの両構造情報を同時取得する手法を開発

マイナビニュース / 2024年6月27日 16時48分

-

ナノ材料のマルチモーダル計測法を開発

共同通信PRワイヤー / 2024年6月26日 14時0分

-

「LVYUAN」日本梅雨シーズンに対応するLVYUANのハイブリッド発電システム

PR TIMES / 2024年6月18日 19時15分

-

宇宙放射線に強く熱と光によって自己回復できる薄膜太陽電池、PXPが開発

マイナビニュース / 2024年6月13日 18時25分

-

「発電ビル」都市部でじわり拡大 外壁や窓に太陽電池を設置

共同通信 / 2024年6月10日 15時56分

ランキング

-

1バイデン氏が大統領選を辞退したら何が起こるか トランプ氏に勝てる若い候補が出現する可能性も

東洋経済オンライン / 2024年7月3日 10時30分

-

2人骨、731部隊と関連か 新宿で発見、文書に示唆

共同通信 / 2024年7月3日 6時53分

-

3【続報】欄干に座らせている動画発見…謝罪させられている場面も 旭川女子高校生橋から転落殺人

STVニュース北海道 / 2024年7月3日 11時10分

-

4なぜ日本のメディアでは小池百合子都知事の「荒唐無稽な噓」がまかり通るか《カイロ大「1年目は落第」なのに首席卒業》

文春オンライン / 2024年7月3日 6時0分

-

5川勝前知事の「公約破り」とそっくり…「リニア妨害の後処理」を託された新知事が見せた「川勝県政の片鱗」

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 8時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください