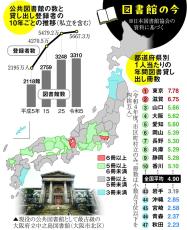

公共図書館数2118から30年間で3310に増 サービス向上、試行錯誤の知の殿堂

産経ニュース / 2024年6月22日 18時20分

公共図書館の数と利用者が伸びている。直近30年で図書館数は1・5倍以上に増えた。新たな建設が目立つのは大都市ではなく地方。単に本を貸し出すだけではなく、人が集まる場所に-。地方創生や地元密着などを掲げ、「知の殿堂」とされる図書館を舞台にした「ルネサンス」が手探りで続いている。

天井で格子状に組まれた岐阜県産の東濃ヒノキの香りが漂う。「ママ、絵本が読みたい」「積み木をやっていい?」。親子連れの楽しそうな声が響く。岐阜市立中央図書館(岐阜)では日常風景だ。

同館を含む「みんなの森 ぎふメディアコスモス」は平成27年に開館。中核となる図書館が掲げるのは「ここにいることが気持ちいい」「ずっとここにいたくなる」「何度でも来たくなる」だ。「グローブ」と呼ばれるドーム状の傘の下にスペースが設けられ、学生や調べ物をする会社員らも詰めかける。立地は織田信長が天下布武を掲げた岐阜城の近く。観光客の姿もあり、施設全体の利用者は昨年度131万人に達した。

「親子連れスペースに対して『うるさい』といった苦情はない。子供の声は未来の声ですから。『図書館デビュー』という言葉もあります」。同館の長尾勝広館長(51)は笑う。その上で「県立図書館は専門書があり静か。楽しく過ごすならこっち。選択肢があるのは市民にとっていいこと」と話す。

地方を中心に図書館の新設は続いている。社団法人日本図書館協会によると、バブル崩壊後の平成5年に公共図書館は2118だったが、30年後の昨年は1・56倍の3310に伸びた。博物館や劇場も増えてはいるが、図書館ははるかに高い増加傾向を示す。

関係者は背景について、不景気による書籍購入の減少で図書館利用が増加▽既存図書館の老朽化による建て替え▽「知財立国」を掲げる政府の補助金-などを挙げる。「橋や道路は反対されやすいが『図書館を作る』というのは反対されにくい」という。

岐阜以外の地方でも工夫を凝らす。都城市立図書館(宮崎)は市内中心部にある百貨店を改築し、人を集める舞台を再構築した。紫波(しわ)町図書館(岩手)は地元密着を掲げ、地場産業である農林業分野の図書を並べ、住民に図書館の必要性を訴える。

一方、大都市も眠っているわけではない。平成19年から千代田図書館(東京)は公立としては最も遅い午後10時まで開館。昼夜逆転で人口が変わる地域で会社員のニーズをつかんだ。

公共図書館の登録者数は30年前に比べ令和5年度は約2・6倍の5667万3千人に。活字離れが進み、書籍の売れ行きが年々減収する中、国民の知を求める姿勢は一定程度表されている。「知の殿堂」として無料で図書を貸し出し、かつ地域の拠点としてどうあるべきか。地方創生を担う実験場の模索は続く。

戦前の図書館の多くは有料

日本最古の図書館は律令制の時代、国家の図書を管理するために設置された図書寮(ずしょりょう)とされる。

資料・記録の収集・保管、書写が主だったが、徐々に貴族が担うように。8世紀に石上(いそのかみ)宅嗣(やかつぐ)が芸亭(うんてい)と称された私設文庫を作った。平安期には菅原道真や藤原道長ら貴族が文庫を所有し、相互に図書の貸し借りをして交流を深めていた。

貴族、武士、僧侶らが図書の収集や保管を行う中、鎌倉から室町期にかけて金沢文庫(神奈川)や足利学校(栃木)が誕生したが、あくまでも保存図書館であり、庶民が活用できる場ではなかった。江戸期には貸本屋が流行。図書は高価で庶民には高根の花だった。

時流が変わったのが明治維新だ。福沢諭吉ら欧米視察者は図書館建設を提言。政府は明治5(1872)年、東京・湯島に書籍館(しょじゃくかん)を設置した。大学や地方でも図書館設置の流れが加速するが、多くは有料で、書籍館の後継である帝国図書館(現在の国立国会図書館)は、1回あたり現在の貨幣価値で100~200円を徴収。男女別での利用とするなど規制が多かった。

戦後、昭和25年に「図書館法」が制定された。連合国軍総司令部(GHQ)の指導下で、資料保存施設から教育文化施設へと衣替え。資料収集や提供の自由を掲げ、市町村単位で設立された。戦後しばらく利用が低迷したが、日野市立図書館(東京)が車両を使った移動図書館などで積極的に貸し出しを行うなど振興のさきがけとなり、今日の図書館を築いた。(五十嵐一)

にぎわいだけなら図書館の必要性ない 新藤透・国学院大教授(図書館情報学)

新たに作られる図書館が増えているのは好ましい状況だと思う。図書館の存在意義である社会教育や生涯学習の機会が広がり、人が集まることを意味しているからだ。

一方でお化け屋敷やヨガ教室など、元々図書館が持つ機能を生かした形で活用されてないケースも散見される。「楽しかったらそれでいい」という結論を得たいなら図書館である必然性がない。

日本の図書館は補助金行政の側面が強い。米国のように市民が情報を得ることで政府に抗する手段を得るという原点があるわけではない。

その際に重要になるのは利用者の声を建設予定の段階から取り入れることだ。現状では建設を行政のトップが決め、議論に参与するのは学識経験者や学校長などに限られている。

学習や調査の手助けをするレファレンスサービスの充実や、地域ならではのサービスを行う図書館も増えてきている。そうした地道な取り組みが周知されるには手間も時間もかかる。だが、「知の殿堂」である図書館という文化が日本に根付く上で最善の道なのではないだろうか。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

知ってほしい「図書館向け書籍」(下)小学生司書養成、〝買いづらい本〟届ける 近ごろ都に流行るもの

産経ニュース / 2024年6月29日 13時0分

-

情報爆発の時代、図書館はどこへ…シンガポール、デジタル化とAIで革新 たった1分で物語を生成したり、3Dプリンターを使えたり

47NEWS / 2024年6月29日 10時0分

-

「ひの電子図書館」が7月2日(火曜日)10時にオープン

PR TIMES / 2024年6月18日 11時15分

-

盛岡の知や人が自然に集まり、つながり、地域へ循環していく図書館ー「盛岡市立図書館」がリニューアルオープン|乃村工藝社は内部空間の企画・設計・制作・施工を担当しました

Digital PR Platform / 2024年6月17日 13時14分

-

全国の小学校へ図書を寄贈する活動「みつばち文庫」

PR TIMES / 2024年6月7日 14時0分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2洗濯用洗剤、計量せず詰め替えパウチから注ぐ人がいるって本当!? メーカー「目分量はNG、原液こぼすと洗濯機が傷むことも」

まいどなニュース / 2024年7月1日 11時44分

-

318÷0=?物議を醸した小3の宿題に東大生が反応。「教員の力不足」「思考力を磨く良問」などの声

日刊SPA! / 2024年6月30日 15時52分

-

4藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

-

5訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください