「上海では豚汁がタダで、北京ではタバコが無料」の自嘲的揶揄が意味するものとは…過剰生産を続けてきた中国が今支払う代償

集英社オンライン / 2023年8月16日 8時1分

アメリカが牛耳るドル覇権に挑戦するのは、モノの供給超大国・中国。過剰生産で成長してきた中国が今抱える内憂とは…。『米中通貨戦争――「ドル覇権国」が勝つのか、「モノ供給大国」が勝つのか』(育鵬社)より一部抜粋・再構成してお届けする。

中国ビジネスモデル膨張の限界

中国企業の水増しの実態は、米国の証券取引所が、2002年7月に施行された「サーベインス・オクスレー法(略称SOX、企業改革法とも呼ぶ)」を2006年あたりから中国企業にも適用するようになってから次第に明らかになってきた。

米国は積極的に認めていた中国企業の上場審査を非常に厳しくして、いまはむしろ追い出しにかかっている。財務内容がインチキだらけという事件が多発して、投資家をだますような中国企業の上場はまかりならんということになった。また、華為技術(ファーウエイ)のような、人民解放軍と繋がる企業が企業買収を仕掛けてくるようになると、さすがに安全保障上の理由をつけて止めさせる。こうして中国企業の米市場展開は頭打ちになってきた。

HUAWEI(ファーウエイ):情報通信技術(ICT)インフラとスマートデバイスを提供する中国企業

もはや、人民元を操作して外資を呼び込み、モノマネで製品をつくり、世界に膨張していく中国のビジネスモデル自体が、壁に突きあたっている。外資側とて、低賃金が魅力だったことに加えて、将来的な中国の内需も見込んでいたのに、賃金水準を上げなければならない状況になったうえに、内需もなかなか伸びないことがわかってきた。

中国は中間層の比率がそれほど高くない。2020年5月、全人代閉幕後、李克強首相が手取りベースの月収(税金・社会保険料等を支払った後の可処分所得)1000元(約1万5650円)で暮らす人々が6億人いると暴露し、世界を驚かせた。中国全人口(以下、全人口)の約42%を占める。

中国共産党が一番恐れているもの

人口の4割強が貧困階層である。彼らにまで豊かさが行きわたる前に、失業と環境問題で成長の限界が来るのではないかという危惧が、現実だ。それでもまだ、政府転覆にがるような暴動が起きないのは、厳重なインターネット情報統制と批判勢力を許さない徹底的な市民監視と弾圧が存在するからだ。局地的にデモが起き、ネット上でも政府批判が出てきても、ただちに消去される。

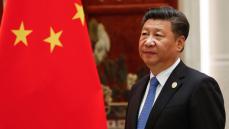

習近平国家主席

2023年のいまは前述したような暴動件数は不明であるが、それは暴動が減っているということを意味しないはずだ。

おおがかりな予算と人員を投じる中国のデジタル・ネットワークの監視技術と体制は世界に類を見ない。情報が広がらないので、局地的な抗議デモは全国的な広がりにはならない。フランス革命やロシア革命など、過去の革命の発端となる市民の暴動はいずれも大都市で起きているが、中国の北京、上海など大都市住民は、そこに戸籍があるというだけで特権階級であり、共産党に対し、さほどの違和感を覚えない市民が多数派を占める。特権階級に刃向かい、対抗できるような組織もない。

共産党が一番恐れているのは宗教だ。

歴史上、中国の農民暴動は、キリスト教に名を借りた太平天国の乱をはじめ、黄巾の乱、白蓮教徒の乱など、みな宗教暴動である。「法輪功」が邪教として大弾圧を受けているのも、宗教団体が大衆を組織し、全土に浸透しかねないからだ。

上海では豚汁が、北京ではタバコが無料!?

過剰生産を止められなければ、「世界の工場」から「世界のゴミ捨て場」になってしまう。経済の矛盾は、砂漠化や極度の環境汚染など、国土全体の崩壊という形をとって表れるだろう。

汚染が激しい2013年、中国のネットには、「上海市民はタダで豚汁が飲めて、北京市民はタダでタバコが吸える」などという書き込みが見られた。これは、飲料水にもなっている上海の黄浦江に病死の豚1万頭の死骸が不法投棄されたことや、北京に1日滞在するとPM2.5による大気汚染でタバコを21本吸ったのと同じになるということを自嘲的に揶揄したものだ。生活ゴミの量は1985年の4477万トンから2012年には1億7081トンに急激に増加し、2030年には5億トン前後に達するとの予測もある。

大気汚染が広がる北京市中心部の空

2013年、中国国務院(中央政府)は『大気汚染防止行動計画』を発表した。

その内容は、2017年までに全国の都市では粒子状物質(PM10)の濃度を2012年比で10%以上下げ、大気優良日の日数を年々増加させる。さらに微小粒子状物質(PM2.5)の濃度を北京市、天津市、河北省で25%、長江デルタで20%、珠江デルタで15%前後にまで下げる。とくに北京市では微小粒子状物質の年平均濃度を1立方メートル当たり60マイクログラム前後に抑えるという目標も定めたものだ。

さらに、基幹産業の脱硫(有害作用を持つ硫黄化合物を除去)、脱硝(排気ガス中から窒素酸化物を除去)、除塵(空気中の細かな塵などを除去)に向けた施設の改築推進や、新エネルギー車の普及推進、燃料油品質の向上の加速などの対策も打ち出した。このほかにも2017年までに総エネルギー消費に占める石炭の割合を65%以下にする目標を掲げ、中央政府と各地方政府が目標責任書に調印し、年度ごとに評価した結果によって責任を厳しく追及するとした。

北京の空は七色に変わる

それでも、2023年時点でも抜本的な解決には至っていない。

微小粒子物質PM2.5による大気汚染は相変わらず深刻である。中央政府は時折、工場の操業をやめさせ、厳しいマイカー規制を敷いたりしている。

2014年11月にアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議が北京で開催された。その期間中、工場の操業停止や車の通行規制により北京の空からスモッグが消え、久々に青空が戻ったことは、日本のメディアでも伝えられた。しかしそれも束の間、会議が終わるとすぐさまいつもの〝北京グレー〟に戻り、中国のメディアやネットでは、皮肉交じりに「APECブルー」と呼ばれた。

北京グレーと呼ばれる北京の空

日本も同じような試練に晒された時代があった。1950年代半ばから1970年代初めにかけての高度経済成長期には、工場からの煤煙を「これが日本の活力の象徴だ」と歓迎していた。重工業地帯の北九州市などでは、排煙に覆われた空を「七色の空」とポジティブに捉え、誇りにさえしていた。筆者も高知で小学生のころ、近所の製紙工場の低い煙突から校庭に石炭の煙が流れてきて、みんなそれを平気で吸い込んでいた。そういう時代だったのだ。

ところが、各地で公害病が頻発し、産業界もメディアも発想の転換を迫られた。利権にまみれた政治家ですら、世論の高まりを受けて反公害が選挙で有利だと見るや、「公害は退治しなければいけない」と言いだした。企業城下町で、日ごろ大企業に頭が上がらなかった政治家や役人たちが、あっという間に変化した。これが民主主義というものだ。

「大気汚染は中国進出した外国企業のせい」

中国では、上記のように、行政トップが口を酸っぱくして環境対策を力説しても、どの地方政府も実際の行動に移すことは少なく、依然として生産優先だ。

中国の大気汚染が深刻になった大きな要因のひとつは、じつは日本が円借款を打ち切ったことにある。2006年、小泉純一郎首相が新規の円借款を2008年で打ち切る決定をしたことが、中国の環境対策に大きなダメージを与えた。

中国・灰江省の工場

なぜなら、地方政府と電力会社など国営企業は、硫黄酸化物の脱硫装置や防塵など、公害防除のためのクリーン設備の費用を中央の特別枠でもらうようなのだが、その特別枠の財源が円借款だったからだ。日本の資金援助がなくなると、地方政府は環境対策のための設備投資をしなくなったというわけだ。

中国の新聞で〈大気汚染は中国進出した外国企業のせいだ。〉という記事が出ることがあるが、環境保護を自己責任とせずに、他国に頼る身勝手さの表れだろう。

『米中通貨戦争――「ドル覇権国」が勝つのか、「モノ供給大国」が勝つのか』(育鵬社)

田村秀男

2023年7月30日

1,980円

304ページ

978-4-594-09391-4

ドルを完全否定したくてもできない中国、

勝てるとわかっていても〝返り血〟が怖い米国

ロシアによるウクライナ侵略の本質は、米中の通貨代理戦争である。グローバル化された世界で基軸通貨ドルを握る米国に、ドル覇権に挑戦する、モノの供給超大国中国。その戦場のひとつがウクライナである。覇権争いはウクライナに限らず世界のあらゆる場所や分野で演じられている。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

毎日約2,000人の5歳未満児、大気汚染で死亡~死亡リスク要因2位に、新報告書指摘【プレスリリース】

PR TIMES / 2024年6月19日 11時45分

-

「喫煙率が下がっても肺がんが増えているからタバコは悪くない」は大間違い…多くの人が知らない喫煙のリスク

プレジデントオンライン / 2024年6月19日 9時15分

-

中国・上海市、テスラ完全自動運転車の試験走行を許可

ロイター / 2024年6月17日 9時48分

-

【米中覇権争い】アメリカの「戦略的要衝」カリブ海でも高まる中国の影響力、「キューバ危機」の再来も!?

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月14日 13時26分

-

万里の長城と北京一の超高層ビルの「ツーショット」写真が話題になったワケは?

Record China / 2024年6月9日 23時0分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2「モノ屋敷の実家を片付け」嫌がる母と攻防の顛末 「絶対に捨てられない母」をどう説得したのか

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 13時0分

-

3朝ドラ「虎に翼」後半戦がますます面白くなる根拠 「パイオニアとしての成功物語」からどう変わる?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 11時0分

-

4まもなく上場「タイミー」やって見えた本質的課題 ガチの隙間時間ではできず、微妙に使い勝手に難?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 12時0分

-

5「A-10を退役させろ」ついに年貢の納め時? スーパー攻撃機も「現代戦では使えない」を示したロシアのライバル機

乗りものニュース / 2024年6月29日 6時12分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください