「公平にケーキを切り分ける」ための法的思考とは? 田中角栄元総理に学ぶ、他人をうらやましいと思わずに済む分け方

集英社オンライン / 2024年5月30日 11時0分

法的思考とは何か? 法律の専門家が有するスキルで、例えばケーキの切り分け方が問題になったときに、「数値上、正確に半分に分ける」のではなく、「他人をうらやましいと思わずに済む分け方」を追究するのが、“法的思考”の考え方だという。

【写真】田中角栄元首相と周恩来元中国首相

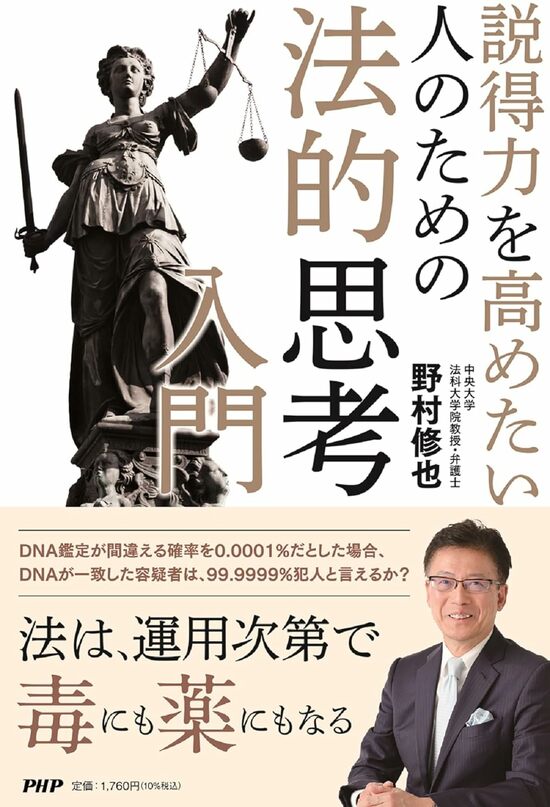

書籍『説得力を高めたい人の法的思考入門』より一部を抜粋・再構成し、法的思考の重要ポイントを解説する。

「ケーキの分け方」から学ぶ法的思考の重要ポイント

「ケーキの分け方なら知っているよ。2人のうち片方が切って……」と思った方も、ちょっとだけお付き合いください。話はそう簡単ではありませんので。

山田家には、太郎と次郎の兄弟がいます。おやつの時間になりましたが、冷蔵庫の中には、ショートケーキが1個しかありません。今にも喧嘩になりそうな2人の様子をみて、お母さんは、太郎にナイフを渡し、2つに切って分けなさいと命じました。

そこで、ずる賢い太郎は、ちょうど半分に分けるのではなく、大きめと小さめとに切り分けて小さいほうを次郎に渡しました。結局は喧嘩になったわけですが、こうした事態を避けるには、お母さんはどうすればよかったのでしょうか。

人類は古くからその答えを知っていました。旧約聖書の創世記には、アブラハムが一緒に旅をしていた甥のロトと袂を分かち別々の土地に住むことを決めた際、アブラハムが土地を左右に分けて、ロトに好きな方を選ばせました。

この「一方が切って、一方が選ぶ(Cut-and-Choose)」という手順は、切る側に「どちらが残っても満足できるような切り方をしよう」という気持ちを生み、選ぶ側には好きな方を選べたという満足感が残りますので、喧嘩になりにくいものです。

山田家のお母さんも、太郎にナイフを渡す際に「次郎に選ばせる」ことを告げていれば、喧嘩を避けることができたでしょう。

では、山田家に花子という妹がいた場合はどうすれば良いでしょうか。同じ発想からすれば、まず太郎が半分に切り、次郎が一方を選んだあと、太郎と次郎がそれぞれ半分ずつになったケーキをさらに3等分し、最後に花子が太郎の側から1つ、次郎の側から1つを選ぶことにすれば、話はおさまりそうです。

この登場人物を3人以上とする公平分割問題は、第二次世界大戦中であった1944年に、ポーランドの科学者H・D・シュタインハウス(Hugo Dyonizy Steinhaus)によって提起され、それ以来、たくさんの数学者の心を捉えてきました。

1995年に、スティーブン・J・ブラムス(Steven J.Brams)とアラン・D・テイラー(Alan D.Taylor)が、人数が無限に増えても大丈夫な分割方法(ブラムス・テイラー法)を発表したことで、この分野の研究は大いに発展しました。

しかし、いくら数学的に可能でも、それでは一番大事なケーキを美味しく食べるという目的が損なわれてしまいます。「法的思考」にとっては、目的を見失わないことがとても大事なので、時には次善の策(例えば、お母さんに3等分してもらう)を考えることも必要となります。

田中角栄元総理の羊羹の分け方

この点、ケーキの分け方ではありませんが、田中角栄元総理の羊羹の分け方に関する有名なスピーチがあります。

「子供が十人おるから羊羹を均等に切る。そんな社会主義や共産主義みたいなバカなこと言わん。君、自由主義は別なんだよ。(羊羹を)チョンチョンと切ってね、一番ちっちゃい奴にね、一番デッカイ羊羹をやるわけ。そこが違う。分配のやり方が違うんだ。大きな奴には“少しぐらいガマンしろ”と言えるけどね、生まれて三、四歳のはおさまらんよ。そうでしょう。それが自由経済ッ」(小林吉弥著『田中角栄の人を動かすスピーチ術』講談社)

やや強引な物言いではありますが、分配(結果)の平等のために行動を抑制する社会主義・共産主義と、自由な活動から生まれる不均衡を人間の智慧で治める自由主義との比較は、なかなか秀逸です。

要するに、「次善の策」に対する許容度こそが人間の自由な活動を保障しているということなのでしょう。

さて、このケーキの分け方からはさらに、「法的思考」にとって重要なポイントが導かれます。

まず確認しなければならないのは、ここでの公平な分配とは正確に半分に分けることではなく、他人をうらやましいと思わずに済む分け方だということです。

仮に正確にケーキを半分に分ける機械があったとして、それで山田家のケーキを分けたならば、太郎と次郎は喧嘩せずに済むでしょうか。

例えば、太郎の考える真ん中の線が機械の選んだ真ん中の線よりも1ミリ右側で、次郎も太郎と同じ考えだとしたならば、たとえ正確な分け方ではないとしても、2人が真ん中だと信じている線で切り分けなければなりません。

正確さを重視して機械で切り分け、右側を太郎に、左側を次郎に与えた場合、太郎は自分の考える真ん中よりも1ミリ大きなケーキが当たったと感じ、逆に次郎は1ミリ小さなケーキしかもらえなかったと感じます。これでは、2人の喧嘩を避けることはできないでしょう。ここに「法的思考」の難しさと、醍醐味があるのです。

写真/書籍『説得力を高めたい人の法的思考入門』より

イラスト/shutterstock

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

裁判を起こすほどモメるのは遺産1000万~5000万円…2万件以上の相続を見た税理士が知る"見えない相続格差"

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

「ウツウツ、イライラ」から抜け出すたった1つの方法

PHPオンライン衆知 / 2024年6月28日 11時50分

-

「半分ずつ食べない?」とケーキをシェアしたい友人と潔癖な私。「抵抗なくシェアする方法」ってありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年6月22日 3時0分

-

数学科が切った“大小バラバラ”なピザ→わかる人にはわかる「有名定理」の再現に反響 「全然わからん!!」「声出して笑ったw」

ねとらぼ / 2024年6月18日 12時0分

-

衆院議長の私邸にまで届いた“札束の山”…そこから与野党への分配が慣行に【平野貞夫が見た政界の裏金と機密費】

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年6月18日 9時26分

ランキング

-

1医師が考案「脳梗塞の時限爆弾」を解除するスープ 中性脂肪と悪玉コレステロールをためこまない

東洋経済オンライン / 2024年7月7日 18時0分

-

2貧乏体質に共通する「夜の悪い習慣」って?

オールアバウト / 2024年7月7日 21時20分

-

3訪日観光客がSNSには決して出さない「日本」への本音 「日本で暮らすことは不可能」「便利に見えて役立たない」と感じた理由

NEWSポストセブン / 2024年7月1日 16時15分

-

4裏金自民に衝撃!東京都議補選「2勝6敗」の大惨敗…ステルス支援の都知事選勝利ふっ飛ぶ

日刊ゲンダイDIGITAL / 2024年7月8日 10時52分

-

5〈公約達成に疑問もなぜ圧勝?〉小池百合子が都知事選3選で「日本終了」「東京終了」がトレンド入り「政策目標9割達成」強調も「絶望しかない」

集英社オンライン / 2024年7月8日 11時23分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください