車が「激突した時のスピード」と「接触した時のスピード」はそれぞれ何キロ? 脳の認知能力の限界とは

集英社オンライン / 2024年5月31日 11時0分

〈「公平にケーキを切り分ける」ための法的思考とは? 田中角栄元総理に学ぶ、他人をうらやましいと思わずに済む分け方〉から続く

現在日本では、憲法を含めて2126の法律があるという(令和6年3月現在)。その法律を運用するために必要不可欠なことが、事実の認定である。だが人間の脳の認知能力には限界があり、事実誤認がしばしば発生するという。

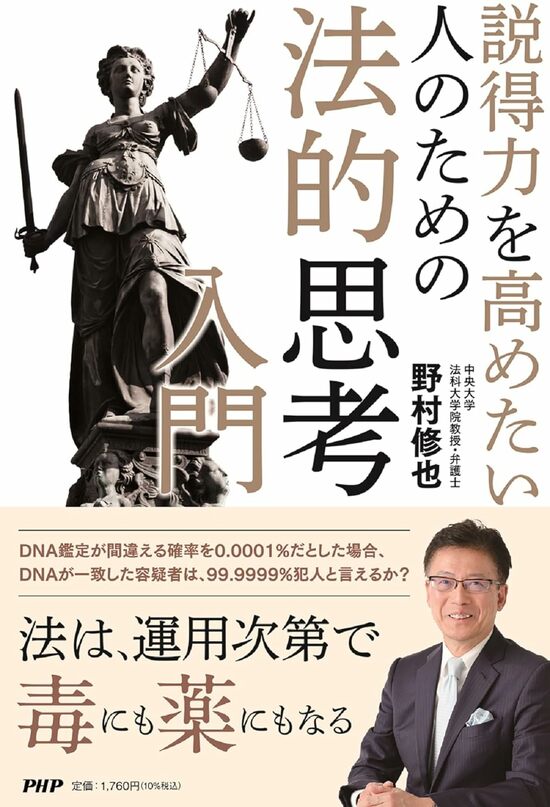

書籍『説得力を高めたい人の法的思考入門』より一部を抜粋・再構成し、人間の脳の認知能力について解説する。

目撃情報のあいまいさ

2023年9月5日、アメリカで画期的な判決が下されました。1976年に2つの強制性交事件などで有罪判決を受け約7年半服役した黒人男性が、50年ほどの歳月を経て無罪判決を得たのです。

DNA判定により真犯人が特定されたことが理由でした。この事件では、被害者である2人の少女の目撃証言が決め手となっていたのですが、実は警察の誘導的な犯人識別手続きがあったことが明らかになりました。

アメリカでは、こうした目的証言の問題点を浮き彫りにする活動が盛んで、1992年には、ニューヨークのイェシーバ大学にイノセンス・プロジェクトと呼ばれる団体が設立されています。

これは、DNA鑑定などの科学的証拠によって冤罪を晴らす活動を無償で行うもので、今回の無罪判決も、この団体とウェストチェスター郡地方検察の協力によって実現しました。イノセンス・プロジェクトによれば、彼らが無罪を勝ち取った冤罪事件の約64%が、目撃者の誤った証言が原因だったと報告されています。

冤罪事件の検証に検察が協力していることに驚きを感じる人も多いと思いますが、アメリカでは、目的証言が冤罪の原因になっていることについて、連邦や州の当局も問題意識を共有しています。

1999年には、米国司法省の司法研究所が目撃証拠の適切な扱い方をまとめたガイドライン「目撃証拠:法執行のガイド(Eyewitness Evidence:A Guide for Law Enforcement)」を公開しました。

2014年には、米国学術研究会議(The National Research Council)が、「犯人の識別:目撃者識別の評価(Identifying the Culprit:Assessing Eyewitness Identification)」と題する報告書を公表し、さらに2017年には、ニューヨーク市が、イノセンス・プロジェクトの提唱した目撃証言の聞き取り方に関する基準とベストプラクティスを採用する法律を可決しています。

犯人と誤認する無意識的転移

目撃証言の信ぴょう性に関する実験は、心理学の分野で多く実施されています。

法と心理学を専門とする南カリフォルニア大学のダン・サイモン(Dan Simon)教授の『その証言、本当ですか? 刑事司法手続きの心理学』(福島由衣・荒川歩訳)によれば、並べられた写真または人物の中から真犯人と思われる者を指摘する実験では、約半数の目撃者しか真犯人を言い当てることができず、約2割の目撃者は無実の人を真犯人だと指摘してしまう傾向にあることが示されています。

真犯人が含まれていない写真や人物のラインナップを用いた実験では、なんと約半数の目撃者が無実の人を真犯人だと指摘することも分かっています。

こうした目撃証言のあいまいさは、どうして起こるのでしょうか。ここでは、有名な3つの落とし穴を紹介します。

まず、ヨーク大学で心理学を教えているアラン・バデリー(Alan Baddeley)教授が書いた“Your Memory:A User’s Guide“という著書には、オーストラリアで起こった冤罪事件が紹介されています。

犯罪心理学で有名な教授が、レイプ事件の犯人として逮捕されました。被害に遭った女性が加害者の顔を覚えていて、彼に間違いないと証言したからです。しかし、犯行が行われた時間帯に、この教授はテレビの生放送に出演していたため、犯行は不可能だということが分かり、釈放されました。なぜ、このようなことが起こったのでしょうか。

そうです。この被害女性は、レイプされる直前まで、この教授が出演しているテレビ番組を見ていたのです。そのため、教授の顔を記憶したのですが、それがなぜか犯人の記憶とすり替わってしまったのです。

このように別の場所で見た人を犯人と誤認する現象を無意識的転移といいます。また、被害女性は、教授を記憶した時間や場所などの情報源を間違ったともいえるので、こうした現象をソース・モニタリング・エラーと呼ぶこともあります。

誤情報効果と凶器注目効果

次に、目撃情報の疑わしさについては、アメリカの認知心理学者エリザベス・ロフタス(Elizabeth Loftus)らによるこんな実験も有名です。

アメリカの大学生45人をいくつかのグループに分けて、車が追突する映像を見せた後、その時の車の速度を推定してもらいました。あるグループには「車が激突した時のスピードは何キロだったと思いますか」と尋ね、あるグループには「車が接触した時のスピードは何キロだったと思いますか」と尋ねました。その答えには、いったいどのような違いが生じたでしょうか。

予想通りかもしれませんが、「激突」と言われたグループの方が「接触」と言われたグループに比べ、はるかに速いスピードだったと答えました。全く同じ映像を見たにもかかわらずです。

それだけではありません。1週間後、「割れたガラスを見ましたか」と尋ねたところ、「激突」グループの中で「見た」と答えた人の割合は、「接触」グループの中で「見た」と答えた人の割合の2倍以上に上りました。映像にはガラスなど全く映っていなかったことを考えれば、実に驚くべき事実です。

ロフタスらは、このように目撃後に与えられた情報によって記憶が実際とは違う方向に誘導される可能性があることを実証し、これを誤情報効果(misinformation effect)と呼びました。

さらに、ロフタスらは、次のような興味深い実験も行いました。

犯人役と女性店員とが写っている写真を2枚用意しました。1枚は、犯人役が女性店員に銃を向けており、もう1枚は小切手を差し出しています。この写真を見た目撃者の眼球の動きを測定したところ、それぞれの写真を見た目撃者の眼球の動きには、明らかな違いがありました。それは、どのような違いでしょうか。

また、それぞれの写真を見た目撃者に、犯人役の人の人相を尋ねたところ、正解率に明らかな違いが出ました。正解率が高かったのは、どちらの写真を見た目撃者の方でしょうか。

目撃者の眼球の動きに関する特徴的な違いは、銃を見ている時間の方が小切手を見ている時間よりも明らかに長いということです。

そのため、犯人役が銃を突き付けている写真を見た目撃者は、周囲の情報に目を配ることができず、結果的に、犯人役の人相を間違いやすいことが分かりました。こうした現象を、ロフタスらは凶器注目効果と呼びました。

写真/shutterstock

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

戦後最悪の冤罪事件か「飯塚事件」再審請求認めず 「正義の行方」はどこへ│プチ鹿島

TABLO / 2024年6月12日 12時1分

-

社説:飯塚事件の再審 なぜ結論変えず棄却か

京都新聞 / 2024年6月6日 16時5分

-

飯塚事件・第2次再審請求 「本件再審請求を棄却する」福岡地裁の決定理由(骨子全文)

RKB毎日放送 / 2024年6月5日 11時35分

-

飯塚事件の再審認めず、福岡地裁 92年の2女児殺害で死刑執行

共同通信 / 2024年6月5日 10時22分

-

飯塚事件・元死刑囚の再審可否 福岡地裁きょう判断 「女の子を見たのは事件当日ではない」「坊主頭の男を見た」焦点は2つの新証言 司法の判断は

RKB毎日放送 / 2024年6月5日 0時8分

ランキング

-

1すき家、7月から“大人気商品”の復活が話題に 「この時期が来たか」「年中食いたい」

Sirabee / 2024年6月29日 4時0分

-

2「モノ屋敷の実家を片付け」嫌がる母と攻防の顛末 「絶対に捨てられない母」をどう説得したのか

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 13時0分

-

3朝ドラ「虎に翼」後半戦がますます面白くなる根拠 「パイオニアとしての成功物語」からどう変わる?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 11時0分

-

4まもなく上場「タイミー」やって見えた本質的課題 ガチの隙間時間ではできず、微妙に使い勝手に難?

東洋経済オンライン / 2024年6月29日 12時0分

-

5「A-10を退役させろ」ついに年貢の納め時? スーパー攻撃機も「現代戦では使えない」を示したロシアのライバル機

乗りものニュース / 2024年6月29日 6時12分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください