日本刀や船、さらには中世時代の子どもに「〇〇丸」といった童名がつけられてきた理由

集英社オンライン / 2024年6月1日 19時0分

〈インボイス、マイナンバーに対して、ろくにストやデモもしない日本人の末路…米国のいいなりの日本政府、政府のいいなりの国民〉から続く

日本刀や、現在も船に多い「〇〇丸」という名前。中世日本では子どもにもこうした童名がつけられてきたが、これらは「この世ならざるもの」として扱われてきた名残りだという。

【写真】なぜか子どもの名前がついている日本古来のモノといえば

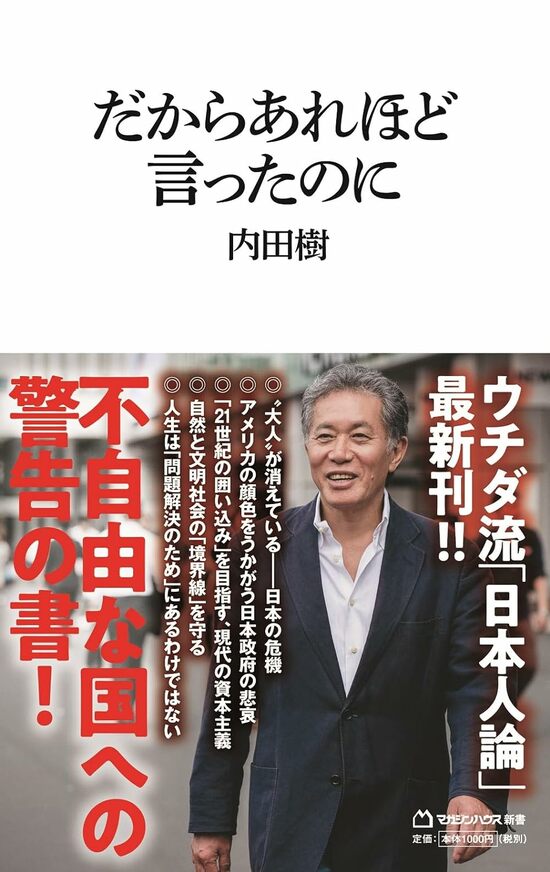

書籍『だからあれほど言ったのに』より一部を抜粋・再構成し、現代の日本では失われてしまった子どもへの配慮を、人類学的な視点から考察する。

学校は「格付け」するところではない

今の学校は子どもたちにテストを課して、その成績で「格付け」する評価機関のようなところになっている。しかし、私は子どもたちを査定して、評価して、格付けするというのは、学校教育の目的ではないと思う。学校は子どもたちの成熟を支援する場だと思う。

子どもというのは「なんだかよくわからないもの」なのである。それでいいのだ。そこからはじめるべきなのだ。子どもたちをまず枠にはめて、同じ課題を与えて、その成果で格付けするというのは、子どもに対するアプローチとして間違っている。

昔の日本では子どもたちは七歳までは「聖なるもの」として扱うという決まりがあった。渡辺京二の『逝きし世の面影』には、幕末に日本を訪れた外国人たちが、日本で子どもたちがとても大切にされているのを見て驚いたという記述がある。

だが、これは日本人が子どもをとても可愛がっていたというのとはちょっと違うと思うのである。可愛がっているのではなく、「まだこの世の規則を適用してはいけない、別枠の存在」として敬していたということではないかと思う。

中世以来、伝統的にはそうなのである。子どもは七歳までは「異界」とつながる「聖なる存在」として遇された。だが、その年齢を過ぎると、そのつながりが切れてしまう。アドレッセンスの終わりというのは「異界とのつながり」が切れてしまう年齢に達したということである。そうやって人間は「聖なるもの」から「俗なるもの」になる。

だから、「この世ならざるもの」とこの世を架橋するものには童名を付けるという習慣がある。「酒呑童子」とか「茨城童子」とか「八瀬童子」とか。彼らはこの世の秩序には従わない存在である。

刀に童名をつける理由

牛飼いもそうだ。牛飼いはその当時、日本列島最大の獣である牛を御する者であるから、異能の持ち主、聖なる存在である。だから、牛飼いは大人でも童形をして、童名を名乗った。京童もそうだ。別に彼らは子どもではない。大人なのだけれど、「権力にまつろわぬ人たち」だから「子ども枠」にカテゴライズされた。

船もそうだ。船には「なんとか丸」という童名を付ける。船は海洋や河川という野生のエネルギーが渦巻く世界と人間の世界の「間に立つ」ものである。野生と文明の境界線上に生きるものだから「子ども」枠に類別される。

刀剣もそうだ。刀剣には童名を付ける。能『土蜘蛛』の蜘蛛切り丸や『小鍛冶』の小狐丸とか、名刀には童名を付ける。私は居合をやるので、自分の刀を持っている。刀を構えると、刀は異界とつながっているということが実感される。

刀を正眼に構えると、野生の巨大なエネルギーが刀を通じて発動するのがわかる。自分の身体がそのエネルギーの通り道であるということが実感される。

実際に、刀で兜を斬った人がいる。もちろん、人間の筋力では兜なんて切れるはずがない。でも、刀が深々と切り込んだ跡がある兜がいくつも残っている。人間の力ではできるはずがないことが刀を持つとできる。

それは、刀を通って発動するのが人間の力ではなくて、自然の力だからである。それは真剣を持って稽古したことがある人なら誰でも感じることだと思う。刀は自然の力と人間の力の間を架橋する。だから童名を付ける。

そういう伝統的な「子ども」観が日本にはあった。私はこれが今まったく顧みられなくなったことを嘆いている。

学校というのは、この「聖なるもの」である子どもを迎え入れ、彼らをゆっくりと「聖なるもの」から切り離して、「この世」に誘導してゆく装置である。子どもたちが本質的に「謎めいたもの」であるのは、彼らが「異界」や「外部」とつながっているからである。それを切り離して、こちらの世界に連れてくるという、とてもデリケートな「切り離し作業」を学校では行わなければならない。

子どもたちが「聖なるもの」である以上、教室もまた道場やお寺の本堂や神社の拝殿と同じく「超越的なもの」や異界との交流の場だということになる。

『周礼』には士大夫が学ぶべき「六芸」が挙げてある。礼、楽、射、御、書、数。君子が学ぶべき一番のものが礼である。「鬼神」に仕える作法のことである。「この世ならざるもの」に仕え、それを適切に敬するための作法を古代の君子はまず学んだ。

時間意識の拡大

それから第二が楽。音楽である。音楽とは「もう聴こえなくなった音」と「まだ聴こえない音」の両方を今ここで聴き取れないと聴取することも、演奏することもできない技芸である。

リズムもメロディも「過ぎた時間」と「未だに到達しない時間」の両方に意識の触手を伸ばすことができる人間にしか感知できない。時間意識の拡大によってはじめて人間は過去を顧み、未来を予測することができるようになる。

そして、そのタイムスパンの中で、不安や後悔といった感情を知り、因果や矛盾や確率といった概念を知ることになる。

射は「弓を射る」、武道的な身体運用のことである。先に述べた通り、「この世ならざるエネルギー」を調えられた心身を通過させて発動する技術のことである。

御は「獣を御す」、野生獣を馴致させて有用な働きをさせる能力である。牛飼いがそうであったように、御の術もまた「異界」と「この世」の境界線上に立つ能力である。

日本では武道のことを古くは「弓馬の道」と言った。射と御を合わせたものが武道に当たる。

学校は今では六芸のうち「書」と「数」だけしか教えなくなった。これは子どもたちを最初から「こちらの世界」のフルメンバーとして遇することである。

私は、それは違うだろうと思う。

学校は子どもたちを「あちらの世界」から「こちらの世界」へそっと移動させる、きわめてデリケートな作業を求める場なのである。半ば野生の存在である子どもたちを文明化していくというプロセスは「アドレッセンスとの決別」を子どもたちに強いることなのだから、しばしば彼らは学校に通うことそれ自体で激しい痛みを経験する。

かつての日本人は、子どもは壊れやすいもの、傷つきやすいものだと知っていたので、丁寧に扱った。異界にまだ半身を残している「聖なるもの」だと知っていたので、子どもを「敬する」仕方をわきまえていた。それはもう現代社会の常識ではない。

それでも、直感にすぐれた教師たちは、学校教育が子どもたちにとって外傷的経験になるリスクを感知して、子どもたちを傷つけないことを優先的に配慮している。けれども、そのような配慮が人類学的な深い意味を持つことを理解している人は教育行政の要路にはたぶん一人もいない。

写真/shutterstock

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

鍛えた技 1514人演武へ 流会派の垣根を越えて74道場460チーム出場 沖縄セルラープレゼンツ・第36回タイムス全沖縄少年少女空手道大会 7月21日、沖縄県立武道館で

沖縄タイムス+プラス / 2024年7月20日 18時0分

-

義経、秀吉、酒呑童子の子分まで… 多くの英雄とゆかりのまち 伝説あふれる尼崎

産経ニュース / 2024年7月12日 10時30分

-

日本に「暇があって、小銭がある人」が減った結果 1980年代まで日本が世界的に目立っていた理由

東洋経済オンライン / 2024年7月12日 9時0分

-

本格的な忍者ショー 子どもたちや外国人観光客がパフォーマンスに釘付け

RKB毎日放送 / 2024年7月11日 19時3分

-

オリンピック種目にもなった世界的スポーツ 日本の伝統的武道『空手』の魅力に迫る【アナたにプレゼン・テレビ派】

広島テレビ ニュース / 2024年7月10日 18時55分

ランキング

-

1【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」

東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分

-

2まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】

イエモネ / 2021年5月8日 12時30分

-

3「ハイオクとレギュラー」は何が違う? ハイオクが「高い」のはなぜ? “ハイオク指定車”にレギュラーを入れたらどうなる?

くるまのニュース / 2024年7月22日 21時10分

-

4終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

5大人以上に暑い!?子どもの「熱中症」リスクが高い理由…異変に気づくためには?

南海放送NEWS / 2024年7月22日 17時54分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください