「高齢者の集団自決」を提言した若い経済学者、生産性のないモノを切り捨てるコメンテーター…「豊かなはずの国」でなぜ今、人々はこんなにも「貧乏くさい」のだろうか

集英社オンライン / 2024年6月3日 11時0分

〈日本刀や船、さらには中世時代の子どもに「〇〇丸」といった童名がつけられてきた理由〉から続く

「生産性のない人間は去れ」よく耳にする言葉であるが、1950年生まれの思想家・内田樹氏によると、これはバブルが終わり、日本の国力が下がってきた近年になって使われ始めた言葉だという。

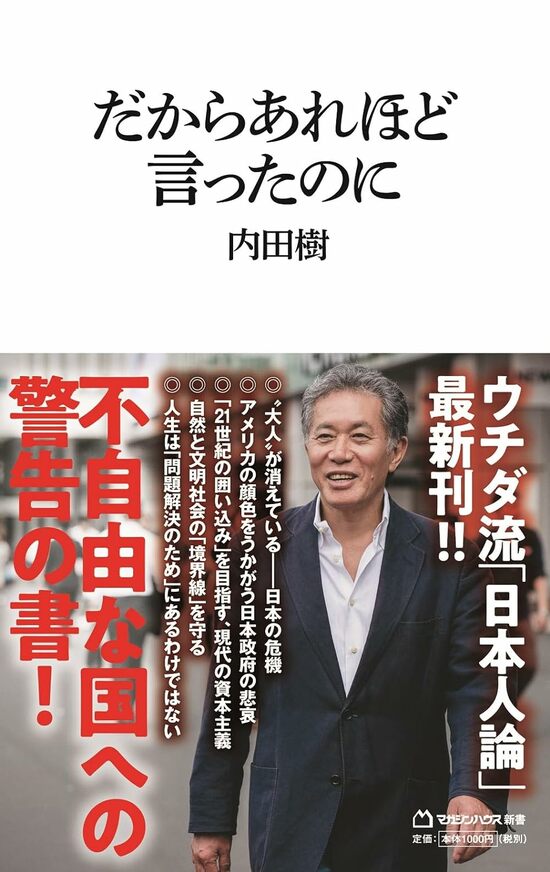

書籍『だからあれほど言ったのに』より一部抜粋・再構成し、「貧乏」と「貧乏くさい」ことの違い、間違ったまま進み続ける現在の日本に警鐘を鳴らす。

「生産性の高い社会」の排他性

若い経済学者が〝高齢化〟について「唯一の解決策ははっきりしている」として、「高齢者の集団自決」を提言したことが話題となった。

「人間は引き際が重要だと思う」ということも、「過去の功績を使って居座り続ける人がいろいろなレイヤーで多過ぎる」ということも事実の摘示としては間違っていない。だが、この人が「解決」と呼んでいるものは、やってもたぶん「解決」にはならないと思う。

似たようなロジックで、かつてナチス・ドイツは「ユダヤ人問題の最終的解決」を企てた。問題そのものをなくすことで問題が解決できると信じて「ホロコースト」を始めたのである。

しかし、いくらユダヤ人を犠牲にしてもドイツの国運は向上しなかった。やむなく、「チャーチルもルーズベルトもスターリンも世界ユダヤ政府の走狗だ」と「ユダヤ人=悪」の概念を拡大解釈することでドイツ国内外の問題が解決しない理由を説明しようとした。

それでも戦況はさらに悪化するばかりだった。最後は「政権の中枢にユダヤのエージェントがいて、政策を失敗に導いている」と言い出す者さえ出てきてナチス・ドイツは滅びた。

おそらく、この経済学者やそれに賛同する人たちもいずれ同じことを言い出すような気がする。

「誤解している人が多いが、『高齢者』というのは生物学的概念ではなく、社会的概念である。つまり、私たちは日本をダメにしている人たちのことを年齢とは無関係に比喩的に『高齢者』と呼んだのだ」と、「高齢者=悪」の概念の拡大を図るのである。

だが、仮にそうやって「無能な人間」たちを社会から組織的に排除し、発言権を認めず、行政コストもかけない仕組みを作ったとしても、やはり日本の国運の衰退は止まらないだろう。

そうなると、次には「無能者の排除」を声高に主張している人たち自身のうちに「隠れ無能者」がいて、社会の停滞を引き起こしているのだと言い出す人が出てくるはずだ。

しかし、「社会的に有害無益なメンバー」の摘発と排除にどれほど資源を投じてもそれは価値を創り出すことにはならない。

社是に「フリーライダーをゼロにすること」を掲げ、全社員がひたすら「働きのないやつ」の摘発と排除業務に励んでいる会社は遠からず売り上げがゼロになるのと同じことである。

「貧乏」と「貧乏くささ」の違い

これまでずいぶん長く生きてきたが、日本の国力がこれほど低下した時期はなかった。パンデミック、異常気象、ロシア・ウクライナ戦争……地球的規模での大きな問題が目白押しのところに、国内では、政治とメディアの劣化がとめどなく進行し、経済は衰退局面を転がり落ち、国民生活の最後の支えである教育と医療も気息奄々というありさまである。どこにも希望が見られない。

それでも気を取り直して、よくよく見れば、日本の国力にはまだまだ余力がある。列島には豊かな山河がある。温帯モンスーンの温和な気候と肥沃な土壌と豊かな水資源に恵まれ、植物相・動物相は多様で、温泉や桜や紅葉の名所や神社仏閣のような観光資源はいたるところにあり、食文化もエンターテインメントも伝統芸能も世界標準を超えるものがいくつもある。「国力そのもの」には十分な厚みがある。

これを国民みんなが大切に使い延ばし、守り育ててゆけば、あと百年くらいは「豊かで暮らしやすい国」として存続させることは難しいことではない。

しかしまことに不思議なことだが、そういう穏やかな未来図を描く人は政官財にはいない。メディアにもいないし、学術の世界でもまず見かけない。見かけるのは目を血走らせて「起死回生の大博打」を狙っている人たちばかりである。

防衛費を倍増させて、「いつでも戦争ができる国」にしようと鼻息の荒い政治家がおり、五輪だ、万博だ、カジノだ、リニア新幹線だと「これに成功すれば、経済波及効果は何兆円」というような「取らぬ狸の皮算用」に夢中になっている企業人や官僚がおり、「生産性のない者は生きている価値がない」と揚言する学者やコメンテイターがいる。

そして、一方には、低賃金に喘ぎ、ブルシットジョブで疲れ切り、ハラスメントでメンタルを壊されて、暗い顔をして職場に通う労働者がいる。

「豊かなはずの国」で、なぜ人々はこんなにも「貧乏くさい」のだろうか。「貧乏」と「貧乏くさい」は違う。まずそのことを明らかにしておきたい。

貧乏というのはクールでリアルな経済状態のことである。精神状態とは直接にはかかわりがない。だから、貧乏でも心豊かに暮らすことはできる。

私が子どもの頃の、関川夏央が「共和的な貧しさ」と呼んだ1950年代の日本社会はそうだった。長い戦争が終わり、もう徴兵されることも空襲を逃げ回ることもなくなり、憲兵や特高や隣組に怯えることもなくなった社会で、大人たちは貧しいけれども、心安らかに日々の生業に励んでいた。家はあばら家で、服は着たきりで、ご飯はおかず一品だけで、遊び道具も何もなかったけれど、私にとってはまことに愉快な子ども時代だった。

近所の人たちもみな貧しく、それゆえ助け合って暮らしていた。食べ物を貸し借りし、質屋の使い方を教え合い、小さい子どもを預かり合った。まだ行政が十分に機能していなかったから、防犯も防災も公衆衛生も、町内で協力して何とかするしかなかった。

冬の夜は大人たちが「火の用心」と言いながら、町内を巡回し、日曜の朝は総出で「どぶさらい」をした。子どもたちはさまざまな工夫を凝らして遊びを発明して、日が暮れるまで路地や神社の境内で時を忘れて遊び続けた。貧乏だったけれど、子ども時代の私はまったく不幸ではなかった。

それでも、時々は玩具であったりお菓子であったり、何か買ってほしいものがある。母親に「買って」と一応言ってはみるが、いつも「ダメ」と即答された。「どうして?」と訊くといつも「うちは貧乏だから」という答えが返って来た。「どうして貧乏なの?」と重ねて訊くと「戦争に敗けたから」で対話は終わった。それ以上は訊いても仕方がないことは子どもにもわかった。

1950年代、60年代の日本人は「貧乏」だったけれど、「貧乏くさく」はなかったのだ。

生産性のない人間は去れ

しかし、ある時期から日本人は「貧乏くさく」なった。「貧乏くさい」というのは経済状態のことではなくて、心の貧しさのことである。他人の富裕を羨むのもそうだし、自分のわずかばかりの財産をしっかり退蔵して、誰とも分かち合わないのもそうだ。

何よりも「公共財」として国民が共有する富から自分の「割り前」をできるだけ多めに切り取ろうとするふるまいが最も「貧乏くさい」。

皮肉なことだが、1964年の東京オリンピックの頃から庶民の生活が豊かになるにつれて、人々はしだいに「貧乏くさく」なった。

他人より早く高度経済成長の恩沢に与り、冷蔵庫やテレビや自家用車を所有するようになった家はしばしば家の周りにブロック塀をめぐらせた。無意識のことだったのだろうけれど、近所の人の「嫉妬のまなざし」「邪眼」を遮ろうとしたのだ。

それまで簡単に出入りしていた近所の家の大人たちが微妙に迷惑顔をするようになった。米やおかずの貸し借りもしなくなった。そして、郊外にもっとましな家を建てられるようになった人から順に町内を脱出して、「貧しい共和政」はわりとあっけなく消滅した。

小銭ができると人は「貧乏くさく」なり、相互扶助的なマインドが消え去り、共同体は空洞化するということを私はその時に学んだ。

私が10代、20代の頃は高度成長が長く続き、30代にはバブル経済を経験した。みんなが金儲けに夢中になっていた時代であり、日本人が主観的には世界一リッチだった時代である。

日本人はマンハッタンの摩天楼を買い、ハリウッド映画を買い、フランスのシャトーを買い、イタリアのワイナリーを買い、ハワイのコンドミアムを買い、ゴールドコーストやコスタ・デル・ソルにリタイアした富裕層のため別荘地を買った。値札がついているものなら何でも買えると思って、人々は多幸感に浸っていた。

この時の日本人はそれほど「貧乏くさく」はなかった。自分自身の「パイ」が増大し続けている時には、他人のパイの取り分のことはあまり気にならないのだ。欲望は日々亢進していたが、嫉妬や羨望に身を焦がし、富裕な他者の没落を願ったりするというようなことは(あまり)なかった。

私のような何の生産性も社会的有用性もない研究をしている学者のところにも、ずいぶん潤沢に研究費が回って来た。

不動産や株の売り買いで忙しい投資に明るい友人たちは、給料だけで慎ましく暮らしている私を見て、「金の稼ぎ方を知らないやつだ」と嘲笑してはいたけれど、「まあ、好きなことしていればいいさ。こちらの金儲けの邪魔にはならないんだから」と放っておいてくれた。

しかし、そんな気楽な時代も不意に終わった。自分のパイの取り分が減り出すと、急に人々は貧乏くさくなり、他人の取り分についてあれこれ言い出した。「働きもないのに取り過ぎているやつがいる。社会的有用性に基づいて、資源は傾斜配分されるべきだ」と。

そういう理屈をこねながら日本人はどんどん貧乏くさくなっていった。「公務員の既得権益を剥がせ」とか、「生活保護のフリーライダーを許すな」とか、「生産性のない人間は去れ」とかいう言葉づかいは、私の記憶する限りこの時期にはじめて登場したものである。それまでは聞いたことがなかった。

写真/shutterstock

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

外国も驚く日本の子どもの貧困...見えていない現実を変えるため必要なこと

ニューズウィーク日本版 / 2024年7月18日 18時3分

-

「相続税100%」を導入しなければ超高齢社会を乗り切れない…世代間対立を避け不況を解決する最強策

プレジデントオンライン / 2024年7月12日 15時15分

-

日本に「暇があって、小銭がある人」が減った結果 1980年代まで日本が世界的に目立っていた理由

東洋経済オンライン / 2024年7月12日 9時0分

-

「30年で貧乏になった日本」で若者に起こった変化 気がついたら日本のプレゼンスも低下していた

東洋経済オンライン / 2024年7月11日 12時40分

-

自由競争できる社会=公平と思う日本が陥る悲劇 競争しなくても目的を達成する手段はある!

東洋経済オンライン / 2024年6月23日 14時0分

ランキング

-

1イタリア人が営む「老舗ラーメン店」の人生ドラマ 西武柳沢「一八亭」ジャンニさんと愛妻のこれまで

東洋経済オンライン / 2024年7月22日 11時30分

-

2なぜユニクロは「着なくなった服」を集めるのか…「服屋として何ができるのか」柳井正氏がたどり着いた答え

プレジデントオンライン / 2024年7月22日 9時15分

-

3円安は終わり?円高反転4つの理由。どうなる日経平均?

トウシル / 2024年7月22日 8時0分

-

4ウィンドウズ障害、影響続き世界全体で2600便欠航…損害は1600億円を超えるとの見方も

読売新聞 / 2024年7月22日 11時16分

-

5「土用の丑の日」物価高でも…あの手この手の“うなぎ商戦” 大手スーパーの目玉は「超特大」

TBS NEWS DIG Powered by JNN / 2024年7月22日 19時59分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください