「学校に行かなくていいよ」のひと言で不登校は長引く…不登校の子に言ってはいけない5つのNGワードとは。再登校率90%の不登校解決支援サービスが警告

集英社オンライン / 2024年6月3日 10時0分

〈フリースクール通いの不登校の子どもは「高校進学を目指すには不利になる」…親が知っておくべき学校以外の教育選択肢のメリットデメリット〉から続く

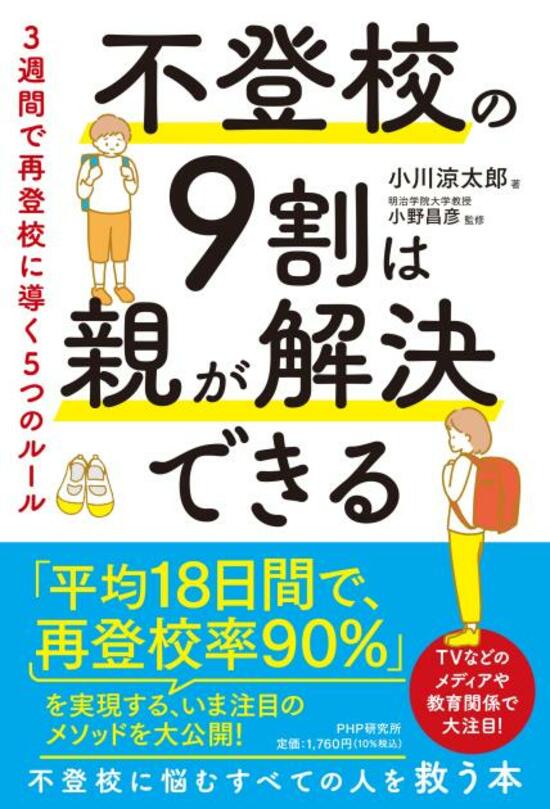

原因がつき止められなくて解決が難しいとされる不登校。支援スタートから再登校まで平均18.0日で子どもを再登校に導いている不登校解決支援サービスを提供する株式会社スダチの代表が教える、不登校の子どもに対する親の声かけの方法を紹介する。

【画像】「学校(先生、友だちなど)がダメだよね」もNGワード

『不登校の9割は親が解決できる 3週間で再登校に導く5つのルール』(PHP研究所)から一部抜粋・再構成してお届けする。

不登校の子に言ってはいけない5つのNGワード

子どもは、親の声かけによって大きく変わります。書店でも声かけ、言葉かけの本がたくさん並んでいますよね。私たちも声かけは重視しており、親御さんにその方法をお伝えしています。

まず、不登校の子に対して言ってはいけないNGワードから見ていきましょう。

NG①「学校に行きなさい」

言ってしまっている言葉ナンバーワンかもしれません。親としては学校に行ってほしい思いがあるので、ついこの言葉が出てしまうのだと思います。

でも、人は「◯◯しなさい」と押しつけられるほど、反発したくなるものです。この傾向は思春期の子どもにはより強く出ます。

そもそも「学校に行け」と言われて行けるくらいなら、不登校になっていないでしょう。子どもは「お母さん(お父さん)はわかっていない」と思ってしまいます。

それよりも、子どもの自己肯定感を高める、正しい生活習慣に戻す、正しい親子関係を築く、考える時間を与える、しなやかな考え方を教えるといった「再登校できる条件」を整えることが大事です。

条件が整えば、「学校に行きなさい」と言わなくても、子どもが自分から「学校に行こうかな」という気持ちになるのです。

NG②「学校に行かなくていいよ」

「学校に行きなさい」以上に言ってはいけない言葉が「学校に行かなくていいよ」です。最近は「無理に学校に行かなくてもいい、休んでいい」という風潮があるので、このように言っている親も多いと思います。

子どもが「学校に行きたくない」と言ったときに、「行きたくないんだね」「わかった」と共感するのならかまいません。

でも、親が積極的に「学校に行かなくていいよ」と言えば、子どもは「行きたくないときは行かなくていいのだ」と解釈してしまいます。そして、不登校が長引き、再登校に導く難易度も上がることが多いのです。

NG③「どうして学校へ行けないの?」

子どもを心配する気持ちから、「どうして学校へ行けないの?」と聞く親御さんは多いと思います。なんとか原因を見つけて、再び学校に行けるようになってほしいという想いですよね。でも、残念ながら逆効果なのです。

この質問は子どもにとってプレッシャーになるばかり。学校に行けないことを責められているように感じ、「自分がいけないんだ」と罪悪感に苦しむ子もいます。

「責める気持ちはなく、本当に原因を見つけたいのです」という声が聞こえてきそうですね。原因を追究されれば、子どもは何か理由を言おうとするでしょう。「先生が嫌いだから」「みんなの前で発表するのがイヤだから」「友だちに無視されたから」……。イヤだと思うことを探して話すかもしれません。

でも、学校に行けなくなった「きっかけ」はあっても、それが本当の原因とは限りません。

すでにお話ししたとおり、原因がはっきりしている不登校は非常に少ないです。必要以上に原因を追究しようとすれば、「学校に行きたくない」気持ちを増幅してしまいます。

ある方は、お子さんに毎日「今日は学校でイヤなことはなかった?」と聞いていたそうです。そう聞かれれば、子どもは「今日あったイヤなこと」を探すようになります。わざわざ不登校のきっかけを作り出すようなものです。

ただし、子ども自身が「どうして学校に行けないんだろう」と問いかけてきたときは、「どうしてだろうね。一緒に考えてみよう」と言ってあげてください。子どもの話を聞き、一緒に考えることは大切です。

NG④「学校(先生、クラス、友だちなど)がダメだよね」

学校に行けなくなったのはあなたのせいではない。◯◯がダメだからだ……。

そう言ってあげたい気持ちはわかります。でも、このような言葉かけでは子どもは成長できません。他責の言葉だからです。このような言葉をかけていると、子どもは「うまくいかないことがあったときは、誰かのせいにすればいいのだ」と思ってしまいます。

何か問題があったとき、他人や学校、社会のせいにすれば一時的に気持ちはラクになります。しかし、それで問題が解決することはありませんよね。どんな問題も、解決したければ他責思考をやめる必要があります。

確かに、学校や先生にも悪いところがあるでしょう。先生も人間です。完璧な人はいませんし、相性もあると思います。意地悪な同級生や先輩など、「こう変わってほしい」と思う点を挙げたらキリがないかもしれません。でも他人を変えることはできないのです。現状を変えたいのなら自分が変わるしかありません。

これは親子関係も同じです。子どもを変えたいと思ったら、自分が変わることです。「◯◯が悪い」といった他責の言葉をやめ、問題解決に向けて考える・行動する姿を見せることで、子どもも「自分もそうありたい」と思うようになるでしょう。

NG⑤「昨日は学校に行くって言っていたじゃない」

子どもが「明日は学校に行く」と言っていたのに、朝になると「やっぱり無理」「行きたくない」と言って学校に行けなかったとき、つい出てしまう言葉です。

親としては期待を裏切られた気持ちになってしまうのですよね。でも、こう言ってしまうと、もうその日はほぼ100%登校できません。プレッシャーを感じるほど、学校に行くハードルが高くなってしまいます。

「せっかく準備したんだから、頑張ってみたら?」といった言葉も逆効果になることが多いです。親の期待や焦りを感じて、「やっぱりダメなんだ」と落ち込んでしまうのです。

それよりも「ああそう。わかった」と言って、ただ受け止めてあげるだけにしてください。動じないことが大切です。

不登校の子が、前日は「学校に行く」と言ったのに、その日になってみると行けないというのは何もおかしなことではありません。

「恒常性(ホメオスタシス)」と私たちが呼んでいる働きによるものです。

「恒常性」とは、外部からのストレスですぐにやられてしまうことがないよう、体を一定の状態に保とうとする機能のことです。わかりやすいのは体温の調節です。外の気温が上がったり下がったりしても、体温を維持して体を守ろうとする大事な働きです。

恒常性は心理面にも働きます。習慣・環境などを大きく変化させることは、未知の領域ですのでリスクがあります。一方、昨日までと同じように過ごせば、少なくとも生命の危機はありませんよね。ただちに困ったことになるとは考えにくいです。それで、現状を維持したいという心理になるのです。

恒常性は生活や心の安定を保つために必要な働きです。だから変化は大変です。ダイエットや部屋の片づけなど「よし、明日からやるぞ!」と思ったのに、結局いつも通りに過ごしてしまった……という人が多いのも当然なのです。

ですから、不登校の子が「明日は学校に行く!」と言っても、そう簡単ではないことを理解しておいてください。学校に行くと思えただけでもすごいことです。前向きになったこと自体を褒めて、実際に学校に行くことは期待しないでいましょう。

期待は子どもにとってはプレッシャーになってしまいます。「期待が裏切られた」と思えば怒りにもなります。

今日や明日ではないかもしれませんが、必ず学校に行くことができる、問題を乗り越える力があると信じて、動じないことが大切です。

学校に関する話は5つの条件が整ってから

不登校の子に言ってはいけない言葉を5つ紹介しました。これらはすべて「学校」がキーワードになっています。

基本的に、学校に行けない状態の子に対して「学校」というキーワードは一切出さないほうが良いと考えてください。学校の話ができるようになるのは、5つの条件が整ってからです。

5つの条件とは「子どもの自己肯定感を高める」「正しい生活習慣に戻す」「正しい親子関係を築く」「考える時間を与える」「しなやかな考え方を教える」でしたね。

家庭のルールを発表して実行しつつ、毎日たくさん子どもを褒め、しなやかな考え方にもとづく声かけをします。

そうしているうちに、子どもの変化を感じられるはずです。表情が明るくなった・よく話すようになった・ネガティブな発言が減った・(学校以外のことでも)挑戦したいという言葉が出るようになったといったことです。

そのときになって初めて、学校の話をしてみましょう。

文/小川涼太郎

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

「何が食べたい?」「お茶でも飲みに行かない?」という言葉が、うつ病を患っている人にとって〈NGワード〉なワケ【医師・和田秀樹氏が助言】<br />

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年7月15日 7時0分

-

「発表が嫌」「友達が少ない」内向的な子にNGな言葉 「内向的な子」の自信を失わせるときもある

東洋経済オンライン / 2024年7月13日 19時0分

-

養子縁組した息子の障がいと不登校…子ども食堂運営理事長、笑顔の裏にある壮絶な半生

週刊女性PRIME / 2024年7月7日 17時0分

-

親がわかっていない子どもが「心を閉ざす」言葉 よかれと思って言ったことが子を傷つける

東洋経済オンライン / 2024年7月5日 16時0分

-

子どもへの「よかったね」が呪いに変わる瞬間 「言い換え」してもなぜ子どもは変わらないのか

東洋経済オンライン / 2024年6月27日 8時50分

ランキング

-

1終電間際、乗客同士のトラブルで車内は「まさに“地獄絵図”」泥酔サラリーマンが限界突破して…

日刊SPA! / 2024年7月22日 8時54分

-

2まるで夜空か海か宇宙。「青」が美しすぎる寒天菓子「空ノムコウ」【実食ルポ&インタビュー】

イエモネ / 2021年5月8日 12時30分

-

3「健診でお馴染み」でも、絶対に"放置NG"の数値 自覚症状がなくても「命に直結する」と心得て

東洋経済オンライン / 2024年7月21日 17時0分

-

412気筒+モーター「EV前夜」のランボルギーニ 6600万円の値札をつけて「レヴエルト」が発売

東洋経済オンライン / 2024年7月22日 12時0分

-

5【マック】ナゲットの持ち方で性格診断できるだと?SNS大盛り上がり「お上品ナゲットタイプだった」「確実に神経質ナゲットタイプ」

東京バーゲンマニア / 2024年7月22日 17時16分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください