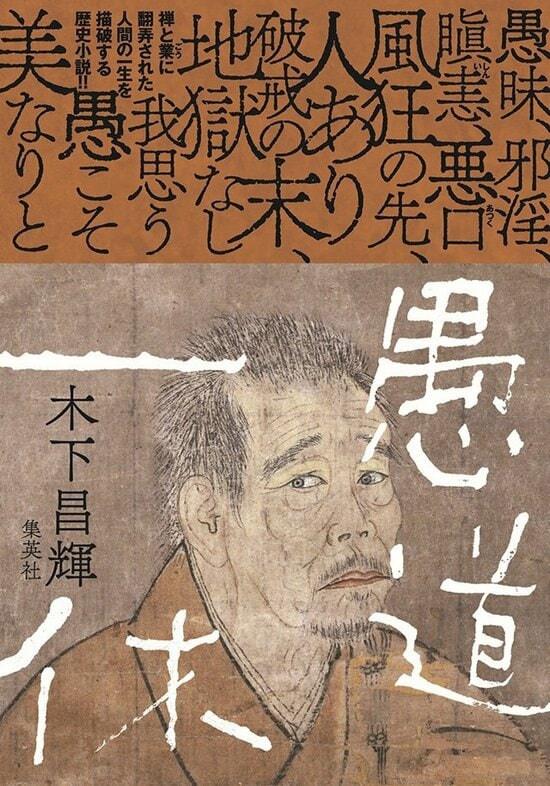

「愚かな生き方かもしれないけど、そういう人のほうが愛されると思うんです」木下昌輝『愚道一休』

集英社オンライン / 2024年6月5日 10時0分

「一休さん」の愛称で庶民から親しまれ、とんち話のアニメでも有名な一方で、破天荒な「風狂」の逸話が残る禅僧──室町時代に活躍した一休宗純とは何者だったのか。

愚かな生き方かもしれないけど、

そういう人のほうが愛されると思うんです

「一休さん」の愛称で庶民から親しまれ、とんち話のアニメでも有名な一方で、破天荒な「風狂」の逸話が残る禅僧──室町時代に活躍した一休宗純とは何者なのでしょうか。

『宇喜多の捨て嫁』でデビューして以来、『天下一の軽口男』『孤剣の涯て』などの作品で時代小説に新風を吹き込んできた木下昌輝さん。今回挑んだのは、数々の伝説に彩られた異色の僧侶、一休宗純の波瀾万丈の生涯。出生の秘密、幕府と朝廷をめぐる権力闘争、禅宗の腐敗への反発、そして、生涯にわたって探求した禅への思いをあますところなく描いています。

木下さんが一休宗純を描いたのはなぜでしょうか。作品の舞台裏をうかがいました。

聞き手・構成=タカザワケンジ/撮影=露木聡子

ヒントになった

伝説の漫才師と人気格闘家

――『愚道一休』は禅僧、一休宗純の物語であり、同時に禅についての小説としても読み応えがありました。

一休については水上勉さんの『一休』がありますが、水上さんは子供の頃に禅寺で過ごされた方。僕のように禅についてまったく知らない門外漢が書いたものは珍しいかもしれませんね。

――『愚道一休』を書こうと思われたのはなぜでしょうか。

『絵金、闇を塗る』の後に「小説すばる」で何を連載しようかという打ち合わせがあって、次も『絵金』みたいなちょっとエロティックで、道徳にとらわれない人を書きたい、と思ったのがきっかけです。一休さんは女性との関係が有名だったし、天才絵師・絵金(広瀬金蔵)と似て奔放なところがあるから、一休さんを書きたいと提案したんです。

―― 書こうと思われてから、一休のことを調べられたと思うのですが、木下さんの中での一休像は変化しましたか。

思っていた以上にアバンギャルド──という言葉が正しいかどうかわからないですが──すごい人やなと。

けど、資料を読んだだけではどんな人間かいまいちよくわからなかったんです。とくに一休と養叟の関係が謎で。

―― 禅寺に修行に出た一休の前に現れた養叟は、腐敗した禅宗の世界で、行く道を照らす光のような存在でした。ところが、のちに僧侶として活動し始めると、とたんに一休は、養叟と激しく対立、攻撃するようになります。

そうなんですよ。だから、僕も最初は一休の気持ちがまったくわかりませんでした。歴史書を読んでみても、一休は養叟に対して、ほんまにひどいことを書いているんです。今でいう放送禁止用語みたいな罵詈雑言をぶつけている。じゃあ、養叟はどうかというと、一休が風狂というか、そういうめちゃくちゃなことをするのは悪くないと言ってるんですね。「あいつは公案(禅問答)の修行をあんまりしてない」とかちょっとした文句は言ってますけど。

禅の知識が僕にないから理解できないのかなと思って、一休を研究している何人かの方に取材させてもらったんですけど、その中のある方の言葉がヒントになりました。

「一休と養叟って、漫才師でいったら“やすきよ”なんですよ」

仲は悪いけれども、客を笑かすという目指す方向は一緒なんだと。それを聞いて、初めて一休がどういう人かわかったような気がしましたね。

――“やすきよ”ですか。横山やすし・西川きよし。一時代を築いた漫才コンビですね。一休が強烈なボケをかますやすしで、養叟がツッコミを入れる常識人のきよし。対照的な二人ですが、「笑い」とは何かについては一致していたのかもしれません。

一休と養叟の関係で、もう一組参考にした二人がいるんですよ。一休と養叟がぶつかり始めた中盤あたりで、どうしようかと悩んだ時、ヒントになったのが格闘技の選手なんです。平本蓮って知ってますか。

―― 知ってます。総合格闘技の若手選手ですよね。K-1で有名になって、今はRIZINで闘っている。

平本蓮は、最初、同じ総合格闘家の朝倉未来のことを尊敬する選手として挙げていたんですよ。それがある時からSNSで挑発するようになったんです。「ああ、そうか、一休もそういう感じなのかな」と。

好きな格闘家を超えるためには、尊敬だけじゃなくて、けなしてでも乗り越えなあかん、闘って勝たなきゃいけないという覚悟なんだと。禅にも殺仏殺祖という言葉があって、師匠を殺せ、みたいな教えがあるんですよ。

もしかしたら一休は、養叟をほんまに嫌いなんじゃなくて、乗り越えるためにそういう態度を取ったんじゃないか。そうしなければ一休は禅僧として成長できないと思ったんじゃないか。

お話を聞いた禅のお坊さんや研究者の中には、「師匠とめっちゃけんかしてたんですよ」という人が二人もいたんです。「えっ、何でですか?」と聞いたら、「いや、他愛もないことなんです。けど、そんな僕の思いを何でわかってくれないんだと、めっちゃ師匠とけんかしてます」と。

人間関係が濃いからそうなるのかもしれませんが、好きであればあるほど憎しみも募る。たしかに仲いい人ほど、ちょっとしたことでも許せない時がありますよね。

―― 道を究めるということは、誰かについていって、その人の後ろをそのまま歩くということではなくて、それを超えていかなくちゃいけない。

はい。よく守破離と言いますけど、弟子はどこかで師匠の教えを破って離れなければならないんでしょうね。一休は、それを一番アバンギャルドな方法でやった人なんじゃないかと思います。

デビュー作から続く、母と子の葛藤

――『愚道一休』は一休の幼少時代から描いています。第一章の「千菊丸」では、禅寺での修行と、出生の秘密、母への思いが描かれています。私はアニメの『一休さん』を見ていた世代なので、あの一休さんのお母さんへの思いの裏側を見ているように感じました。

一休のお母さんは南朝出身の官女で、北朝の天皇との間に生まれた子が一休だと言われているんですよね。一休は早くにお母さんと別れて禅寺に出され、お父さんが誰かわからない。アニメでは優しいお母さんでしたけど、僕が書いたお母さんはそれだけではなくて。

―― 息子に禅寺で出世してほしいという強い願いを持っています。一休もそれに応えたい。でも、大徳寺はじめ五山の禅宗の世界は腐敗していて、一休はそこで出世することに疑問を持ちます。大人になってからも母との葛藤が物語の軸の一つになっていますね。

母と子の葛藤は僕の手癖みたいなところもあるかもしれないです。デビュー作の『宇喜多の捨て嫁』でもお母さんをけっこう嫌なキャラとして書いているので。

何なんでしょうね。自分の中で母親を特別な存在だと思っているんでしょうか。一休のお母さんを書く時には、『宇喜多の捨て嫁』の頃を思い出しながら書いていました。

うちの母に対して嫌な気持ちはとくに持っていないんですが、知人や友人の何人かは、親のことで苦労していたやつがいたんです。小さい頃から親との関係でつらいものを背負ってる人もいるんだと知っていたので、気づかないうちに物語の中に入り込んでいるのかもしれません。

―― 一休が少年時代に出会う赤松越後守(持貞)という人物もかなり強烈ですね。一休がご落胤であることを知っていて、権力闘争に利用しようと考えます。

サイコパスっぽい悪役ですね。ああいう悪役は好きなんです。史実でも美貌で、面白いエピソードのある人なんです。播磨国の代官になれそうな時に、将軍の側室と密通したという嫌疑がかけられたり。そういう、自分の欲望に一直線な人が好きなんです。

ほとんどの人はそうはいかなくて、折り合いをつけて生きているわけじゃないですか。小説って自分ができないことをできるところがいいと思うんです。欲望のままに突っ走る悪人は書いてて楽しいですね。

全身全霊の芸あるディスりが人の心を動かす

――『愚道一休』は時代背景も面白いですね。室町末期、幕府も倒れかかっているし、一休がいた禅宗も五山を中心とした体制が腐敗しきっていて、権威が危うくなりつつある。庶民の間に一向宗が広まり一揆が起きる。やがて応仁の乱へと時代が進んでいくわけですが、そこで応仁の乱の西軍の総大将、山名宗全(小次郎)が一休に関わりを持ってきます。山名は赤松を超えるとんでもない武人ですよね。

僕はチャップリンが好きなんですけど、チャップリンがヒットラーを見た時に、こんなようなことを言ってるんですよ。「ボタンのかけ違いで、俺があいつになってもおかしくなかった」。

それって環境や時代だと思うんですよ。生まれた環境や時代によって、チャップリンにもなりうるし、ヒットラーにもなりうる。山名宗全も、落ち着いた環境に生まれていたら、時代が平和だったら、ああはならなかったと思うんですね。赤松越後守も。

―― 登場人物も多彩だし、時代背景も変転が激しい。場所も京都だけでなく、吉野や堺も描かれています。

畿内だけですけど、一休はあちこち行ってます。八十年以上生きてますからね。それだけ長い時間を書くのはやっぱり大変でした。

―― 先ほど時代と環境との関係をおっしゃっていましたが、一休の人生も出生からして政治がらみで、乱世という時代にも翻弄され、波瀾万丈ですよね。

手塚治虫さんの『ブッダ』を読んでいて、大変だなと思ったのは、ブッダみたいに完成された人が主人公だと、周りの人の波瀾万丈を描くしかないんですよね。その点、一休は全然悟っていない(笑)。そこはちょっと書きやすかったかもしれないですね。自分では悟ったと偉そうに言っても、「絶対悟ってないやん」みたいなツッコミを入れたくなることの繰り返し(笑)。

―― 少年時代の千菊丸は優等生的なキャラですけど、後半になると「風狂」という言葉にふさわしい型破りな僧侶になっていきます。妻の葬儀で、亡き妻を悼むこともなく、自分への遺偈(臨終の際に禅僧が与える言葉)を求める商人に向かって松明を投げつけたり、禅宗の権威に刃向かったり。かなり無茶をしていますよね。

そうですね。何であんなことができたのかはわからないですけど、今だったら、YouTubeで生配信するような人になっていたのかなと思ったりはしました。

―― 私はちょっとパンクロックかなと思いました。

中指を突き立てるみたいなところがですね。僕はラッパーが即興でバトルする「MCバトル」をイメージしていました。相手をディスるんだったら、芸がなきゃいけない。それが最低限の礼儀。

一休は大きな朱太刀を持って町を練り歩くんですよね。で、理由を聞かれると太刀を抜いてみせる。中身は木なんです。そして、今の禅宗はこれと同じで、なりは立派だが中に刃はない、と言う。

ラップが韻を踏んで「おっ!」と思わせるように、一休の風狂も洒落が利いてるんですよ。中指突き立てるにしても突き立て方が大切だろうって。僕の一休は、ラッパーの呂布カルマと、格闘家の平本蓮がモデルなんです──半分冗談ですけど。

一休は禅宗をディスるわけですけど、たんなる論破じゃないんです。全身全霊でディスる。自分の生きざま自体が芸術品。一休は詩をよく書いていて、その方面でも有名ですけど、一休の詩だけが芸術なんじゃなくて、一休の生き方自体が芸術なんじゃないかと思いますね。

―― ラッパーや格闘家と禅僧は、現代ではかけ離れた存在のようですが、当時の人たちにとっては説法も、ラップや格闘技のように娯楽の一つだったのかもしれないですね。小説の中にも出てきますが、一休は能楽や踊りなど芸能者たちからも慕われていたそうですし。

僕はYouTubeでMCバトルを見るのが好きなんです。うまいディスり方をした人の動画は何百万回も再生されていて、一休もそんな感じの人気者だったんじゃないでしょうか。型破りであると同時に、芸のある生き方。だから人の心を動かす。当時の人にしてみたら、そういう生き方ができるのってうらやましかったんじゃないのかなと思いますね。

「犬に悟りの素質はあるか」禅の公案をどう解くか

―― 禅については知識がなかったと先ほどおっしゃっていましたが、禅僧の方たちにお話をうかがったんですよね。

お寺のお坊さんは二人、それから雲水さん(修行中の僧侶)にも話を聞かせてもらいました。禅の公案のことを聞いたりもしたんですが、煙に巻かれ続けた感じで難しかったですね。参考になったのはむしろ日常のちょっとしたことで、折れた警策をくべた焚き火で焼いて食うあんパンがうまいんやとか(笑)。『愚道一休』にも書いたんですけど、修行中に、禁じられている菓子を便所の前でこっそり食べたとか。「臭かったよな、あれ」とかお坊さん同士が言っているのを聞いて、やってることは高校の部活と一緒やなと。僕も高校の時バレーボール部で厳しかったんでその時を思い出しました。「ああ、やっぱりこの人らも普通の人なんだ」と。

―― 木下さんも坐禅を組まれたそうですね。

今もやってます。近くにあるお寺が坐禅会をやっているのをインターネットで見つけて申し込みました。

当日は朝九時から。服は普通の洋服でもいいんですけど、まず作務をやります。座布団干したりとかそういう作業のことなんですけど、それが終わったら坐禅をして、それから昼食を食べるんです。無言で。最初、音を立ててしまったらめっちゃ怒られました。午後は講義が一時間ぐらい。それが終わったらまた坐禅。希望者は公案修行もさせてもらえるそうです。公案修行の中身を小説に書いたら駄目だから、『愚道一休』が終わったら挑戦しようかなと思って、今は坐禅だけやっています。一カ月か二カ月に一回のペースですね。

―― 読者は作中に登場する「犬に悟りの素質はあるか」という禅の公案に頭をひねると思うんですが、木下さんはどうお感じですか。

難しいですよね。理屈だけわかっても仕方がないことなので。いろんな本を読むと、「今、ここ、この時」を大切にするのが公案の肝だ、とあって。そう考えると、普通に文字づらとして答えは出たとしても、実感として腑に落ちて、それが行動として伴うようになるまでが難しいんだと思います。

―― 読んでいてアニメの『一休さん』のとんちを思い出しました。思い返すと、あれにも禅的な要素が含まれているんですよね。

一休さんのとんち話は江戸時代に広まったらしいですけど、公案の禅問答から来てるんでしょう。だから、決してたんなるウソ、フィクションではないと思うんです。

一休宗純がやりたかったのは、みんなに「禅って何だろう?」という興味を持たせることだったんだと思います。アニメの一休さんもちゃんと禅に興味を持たせているから、一休のねらいに通じるものがあると思います。

―― 作中に出てきましたが、禅には臘八接心という、ものすごい修行があるわけですよね。不眠不休で七日七晩の坐禅を組むという。この修行で心と体を壊し、還俗せざるをえなかった雲水も多く、命の危険さえあると書かれています。

本当に幻覚や幻聴が起きるらしいです。そういう修行が現代まで続いているわけですからすごいですよね。

―― 禅は求道的な世界。その求道が、この小説ではタイトルに愚かという字を当てて、『愚道一休』としています。最後まで読み終えて、まさにこれしかない、見事なタイトルだと思いました。

一休の生涯を表面的に辿ると「愚かだな」って思うかもしれません。南朝ゆかりの母と北朝の天皇の間に生まれたわけですから、うまいことそれを利用すれば、もっと楽に生きられるのにそうはしない。落命寸前まで行ったことが二回くらいあるし、僧のくせに女にも狂う。愚かですよね。けど、そういう人のほうが愛されるんじゃないでしょうか。「愚」かな道と「求」める道は音が一緒ですから、これはいいなとタイトルに使いました。

―― 禅を探求し、死に近づきながらも、そこからUターンして生きることを選ぶ。そこに一休の人生の核があるような気がしました。

一休がいいのは、どんな時も全力なところです。全力過ぎてヤバいことになったりするんですけど、八十年以上生きて、一瞬たりとも手を抜かないのはすごい。遊び球がまったくないピッチャーに感動するみたいな感じです。たまにデッドボールはあるけど。

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

”経営の神様”と称された稲盛和夫さんが生前に語っていた「人の思いや考え方が運命を変える」の意味

集英社オンライン / 2024年11月23日 11時0分

-

【密着】「武道×観光」でインバウンド獲得増目指す人気ツアー…通常旅行との違いやメリットとは?(静岡)

Daiichi-TV(静岡第一テレビ) / 2024年11月12日 17時41分

-

米国で否定された“日本流”「誰も楽しくないだろ」 WBC右腕が痛感した野球の違い

Full-Count / 2024年11月12日 7時20分

-

【「室町無頼」撮影現場ルポ】入江悠監督が明かす製作秘話 大泉洋×堤真一×長尾謙杜の壮絶アクションに迫る

映画.com / 2024年11月1日 15時0分

-

入江悠監督、「あんのこと」主人公とは「死ぬまで一緒に生きていく」【第37回東京国際映画祭】

映画.com / 2024年10月31日 17時45分

ランキング

-

1AirPodsの音がぶちぶち途切れてしまう……原因は? 試すべき対処法はある?

オールアバウト / 2024年11月29日 21時25分

-

2一人暮らしの同僚は毎食「コンビニ弁当」です。「光熱費もかからないから、作るより安上がり」と言っていますが、そんなことないですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月29日 5時50分

-

3ついに日本政府からゴーサイン出た! 豪州の将来軍艦プロジェクト、日本から輸出「問題ありません!」 気になる提案内容も明らかに

乗りものニュース / 2024年11月29日 6時12分

-

4Z世代が知ってる50代以上の女優 3位篠原涼子さん 2位天海祐希さんを抑えた1位は演技力半端ないあの人

まいどなニュース / 2024年11月29日 15時40分

-

5【注意】ブロッコリーを食べ過ぎると「尿路結石になる」「体臭が強くなる」って本当…? 管理栄養士に聞いた結果

オトナンサー / 2024年11月30日 8時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください