「ちくしょう、労働のせいで本が読めない!」「いや、本を読む時間はあるのにスマホを見てしまう」 社会人1年目の文学少女が受けた“仕事と読書の両立のできなさ”のショックとは?

集英社オンライン / 2024年5月26日 11時0分

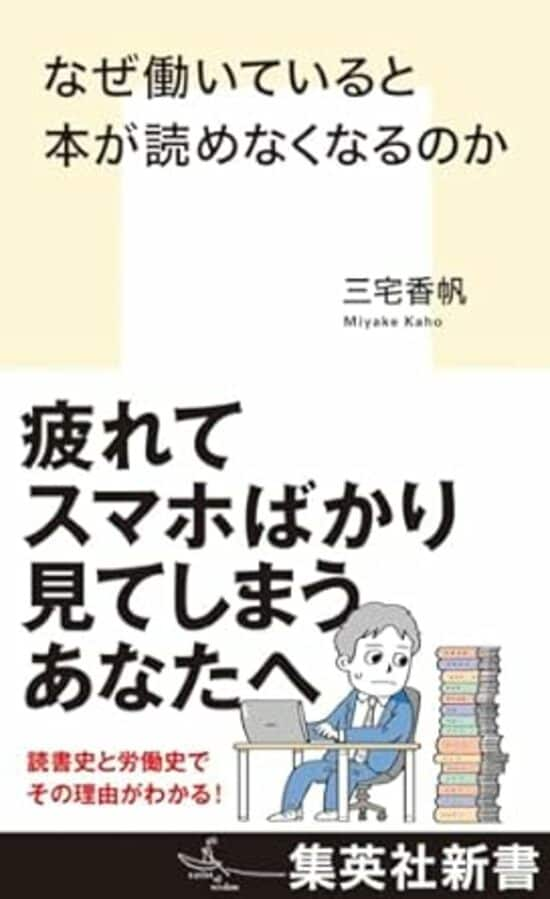

発売から1週間でたちまち累計発行部数10万部を突破、今なおベストセラー街道爆進中の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆著・集英社新書)。活字離れが言われ始めて久しい昨今、なぜ「読書」への渇望をテーマにした本書がここまで話題を呼んでいるのか。

【画像】累計10万部突破『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者、三宅香帆氏

その「まえがき」 を全文掲載し、筆者の「本を読む余裕のない社会って、おかしくないですか?」という思いを届ける。

気づけば本を読んでいなかった社会人1年目

ちくしょう、労働のせいで本が読めない!

社会人1年目、私はショックを受けていました。

子どものころから本が好きでした。読書の虫で、本について勉強したくて、文学部に進学した文学少女。でもあるとき、本を読み続けるにはある程度のお金がいることに気づいたのです。ハードカバーも文庫本も、買い続けるにはお金がかかりました。そこで就職活動をしたところ、運良くIT企業に内定をいただけた。私はこれ幸いと就職しました。

はっきり言って、好きな本をたくさん買うために、就職したようなものでした。

しかし就職して驚いたのが、週に5日間毎日9時半から20時過ぎまで会社にいる、そのハードさでした。

──週5でみんな働いて、普通に生活してるの? マジで? 私は本気で混乱しました。

……こんなことを言うと、社会人の先輩各位に怒られそうです。「いやいや9時半から20時くらい、働き方としてはハードじゃないでしょ」と苦笑されるでしょう。私も学生時代はそう思っていました。でも、やってみると案外それは疲れる行為だったのです。

歯医者に行ったり、郵便物を出したり、宅配の荷物を受け取ったりする時間が、まったくない。飲み会が入ってくると帰宅は深夜になる。なのにまた翌朝、何事もなかったかのように同じ時間に出社する。ただ電車に乗って出社し帰宅するだけで、けっこうハードだなあ、と感じました。

とはいえ、仕事の内容は楽しかったのです。会社の人間関係は良くて、やっていることも興味があって面白い仕事でした。

しかし──社会人1年目を過ごしているうちに、はたと気づきました。

そういえば私、最近、全然本を読んでない!!!

本を読む時間はあるのに、スマホを見てしまう

正直、本を読む時間はあったのです。電車に乗っている時間や、夜寝る前の自由時間、私はSNSやYouTubeをぼうっと眺めていました。あるいは友達と飲み会で喋ったり、休日の朝に寝だめしたりする時間を、読書に充てたらいいのです。

だけど、それができなかった。本を開いても、目が自然と閉じてしまう。なんとなく手がスマホのSNSアプリを開いてしまう。夜はいつまでもYouTubeを眺めてしまう。

あんなに、本を読むことが好きだったのに。

そういえば最近書店にも行ってない。電子書籍も普及してきて、その気になればスマホで本が読める時代なのに。好きだった作家の新刊も追えていませんでした。なんだか自分が自分じゃないみたいだった。だけど翌朝電車に乗ると、またSNSを見るだけで、時間が過ぎる。同級生は器用に趣味と仕事を両立させているように見えるのに。

私には無理でした。

働いていると、本が読めなくなるのか!

社会人1年目。そんな自分にショックを受けました。が、当時の私にはどうすることもできませんでした。

結局、本をじっくり読みたすぎるあまり─私が会社をやめたのは、その3年半後でした。

今の私は、批評家として、本や漫画の解説や評論を書く仕事に就いています。会社をやめたら、やっぱりゆっくりと本を読む時間がとれたのです。それゆえに今は、たくさん本を書く仕事ができている。ですが今の読書量は、あのまま会社員を続けていたら無理だっただろうな、と思います。会社で働きながら充分に本を読むことは、あまりに難しいからです。

本を読む余裕のない社会って、おかしくないですか?

こんな経験をネットに綴ったところ、大きな反響がありました。私のもとに、さまざまな「私も働いているうちに本が読めなくなりました」という声が集まったのです。

本書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、2023年1〜11月にウェブサイト集英社新書プラスで連載した内容に加筆修正したものです。ウェブ連載をしているとき、一番私のもとに集まった感想は、「自分もそうだった」という声でした。

「私も働き始めて、本が読めなくなりました」「私の場合は音楽ですが、働き始めるとなかなかバンドを追いかけられなくなりました」「本を読もうとしても、疲れて寝てしまって、資格の勉強ができないんです」

そんな声がたくさん、たくさん寄せられました。

「ああ、働いていると本が読めなくなるのは、私だけじゃなかったんだな」そう感じました。そもそも日本の働き方は、本なんてじっくり読めなくなるのが普通らしいのです。そういう働き方がマジョリティなのです。たしかに週5日はほぼ出社して、残りの時間で生活や人間関係を築いていたら、本を読む時間なんてなくなるのが当然でしょう。

しかし──私は思うのです。

「いや、そもそも本も読めない働き方が普通とされている社会って、おかしくない!?」

AI時代の、人間らしい働き方

最初に伝えたいのが、私にとっての「本を読むこと」は、あなたにとっての「仕事と両立させたい、仕事以外の時間」である、ということです。

つまり私にとっての「本も読めない社会」。それはあなたにとっては、たとえば「家族とゆっくり過ごす時間のない社会」であり、「好きなバンドの新曲を追いかける気力もない社会」であり、「学生時代から続けていた趣味を諦めざるをえない社会」である、ということ。

私にとっては、読書が人生に不可欠な「文化」です。あなたにとってはまた別のものがそれにあたるでしょう。人生に必要不可欠な「文化」は人それぞれ異なります。

あなたにとって、労働と両立させたい文化は、何ですか?

たとえば「海外の言語を勉強すること」「大好きな俳優の舞台を観に行くこと」「家族と一緒にゆっくり時間を過ごすこと」「行きたい場所へ旅行に行くこと」「家をきちんと整えて日々を過ごすこと」「やりたかった創作に挑戦すること」「毎日自炊したごはんを食べること」……など、自分の人生にとって大切な、文化的な時間というものが、人それぞれあるでしょう。そしてそれらは、決して労働の疲労によって奪われていいものではない。

もっと簡単に言うと、「生活できるお金は稼ぎたいし、文化的な生活を送りたい」のは、当然のことです。しかし、週5フルタイムで出社していると、それを叶えることは、想像以上に難しい。私はそれを社会人1年目で痛感しました。

私だけではないはずです。今を生きる多くの人が、労働と文化の両立に困難を抱えています。働きながら、文化的な生活を送る──そのことが、今、とっても難しくなっています。

ChatGPTが話題になり、AIが私たちの仕事を奪う、と言われている世の中で、私たち人間が生きる意味とは何でしょうか。仕事をただ長時間こなすだけのマシーンではなく、文化的な生活をしてこそ、人間らしい生き方をしていると言えるのではないでしょうか。しかし労働によって文化的な生活をする余裕がなくなっているのだとすれば……それこそ、そんな働き方はAIに任せておけ、と言いたくなります。

自分の興味関心や、生活によって生まれる文化があってこそ、人間らしい仕事が可能になる。

AI時代における、人間らしい働き方。

それは、「労働」と「文化」を両立させる働き方ではないでしょうか。

あなたの「文化」は、「労働」に搾取されている

労働と文化の両立の困難に、みんなが悩んでいる。

その根底には、日本の働き方の問題があります。

具体的な例を挙げましょう。

たとえばフルタイムで働いている男性が育児に関わろうとすると、「育児休業」を取れ、と言われるでしょう。しかし本来、育児は子どもが家を出るまで十数年以上続きます。が、労働と育児を両立させる働き方の正解は、いまだに提示されていないのです。

あるいはコロナ禍を経て、政府は副業を推奨しています。しかし週5フルタイムで働いている人がそれ以外に副業をしようと思ったら、過労になりかねないはず。なぜ私たちはフルタイムの労働時間を変えずに、副業を推奨されているのでしょう?

現代の労働は、労働以外の時間を犠牲にすることで成立している。

だからこそ、労働と文化的生活の両立が難しいことに皆が悩んでいる。

──これは、現代日本を生きる私たちにとって、切実で困難な悩みなのです。

労働と文化を両立できる社会のために

しかし、現代日本に文句ばかり言っていても、話は進みません。

本書はまず、「なぜ私たちはこんな悩みを抱えているのか」という問いに挑んでみます。キーになるのは、近代以降の日本の働き方と、読書の関係です。あらゆる文化のなかでも、読書の歴史は長い。明治時代から日本人は読書を楽しんできました。さらに読書は、自分の人生を豊かにしたり楽しくしたりしようとする自己啓発の感覚とも強く結びついています(これについては第一章で詳しく書きます)。だからこそ労働と読書の関係の歴史を追いかけることによって、「なんで現代はこんなに労働と読書が両立しづらくなっているのか?」という問いの答えが導き出せるはずです。

そして最終的に本書は、「どうすれば労働と読書が両立する社会をつくることができるのか」という難題に挑みます。ぜひ最終章までたどり着いて、私の回答を読んでみてください。

本書は、日本の近代以降の労働史と読書史を並べて俯瞰することによって、「歴史上、日本人はどうやって働きながら本を読んできたのか? そしてなぜ現代の私たちは、働きながら本を読むことに困難を感じているのか?」という問いについて考えた本です。

どうすれば私たちは、働きながら、本を読めるのでしょう。

その問いを突き詰めると、結局ここにたどり着きます。

どういう働き方であれば、人間らしく、労働と文化を両立できるのか?

──私は、あなたと一緒に、真剣に「働きながら本を読める社会」をつくりたいのです。

これから、一緒に考えましょう。

なぜ働いていると本が読めなくなるのか?

文/三宅香帆

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

発売1週間で10万部突破。読書と仕事のあり方に向き合うベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が、オーディオブックで登場!

PR TIMES / 2024年6月12日 15時45分

-

ユニクロ柳井氏のあだ名は「寝太郎」だった…最初の会社を9カ月で辞めた無気力青年が世界的企業をつくるまで

プレジデントオンライン / 2024年6月6日 9時15分

-

「やりたいこと」はなくてもいい! 目からウロコの仕事本 ― 20代~30代が今読んでいるビジネス書ベスト3【2024/5】

マイナビニュース / 2024年6月4日 17時0分

-

ひろゆき氏が私見「女性のフルタイム仕事と育児の両立は無理」「男性が育児をしなくても許される社会」

よろず~ニュース / 2024年5月30日 16時45分

-

インターネットの情報に癒やされ読書から遠ざかる現代人は「“ノイズ”を受け入れる余裕がない」/『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』書評

日刊SPA! / 2024年5月28日 8時50分

ランキング

-

1自転車「逆走」が招く重大事故 ドライバーには「一時停止無視のママチャリ」も恐怖

NEWSポストセブン / 2024年6月16日 16時15分

-

2「熱中症の怖さを伝えても微動だにしない」猛暑なのに冷房をつけない頑固な老親が素直になる必殺フレーズ

プレジデントオンライン / 2024年6月17日 8時15分

-

3ジェネリック医薬品ごとの増産能力や在庫などメーカーが公表へ…厚労省、安定供給狙い

読売新聞 / 2024年6月16日 22時21分

-

4トヨタ「ルーミー」の対抗馬! 全長約3.8m&背高スライドドアのスズキ「小型ハイトワゴン」何がいい?「ソリオ」の魅力とは?

くるまのニュース / 2024年6月16日 8時10分

-

5ラブホで浮気していたら“事後”の彼女と鉢合わせ。お互い遊びだと思っていたら…フラれてしまったワケ

日刊SPA! / 2024年6月16日 15時52分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください