2012年オバマ大統領を再選に導いた「3つの質問」とは? ネットフリックスで2話目が自動再生されることで働くバイアス…最強で最恐の学問「行動経済学」

集英社オンライン / 2024年6月21日 11時0分

〈「人は落ち込んだとき散財してしまう?」「なぜ〝$20.00〞より〝20.00〞のほうが売れる?」日常に潜む行動経済学〉から続く

日本より選挙が盛り上がるアメリカだが、有権者たちが忙しいのは日本と同じ。オバマの選挙対策チームに招き入れられた行動経済学者たちは、リベラル層に向けてある質問をすることで勝利を確実なものにしたという。

【写真】2023年に終了したネットフリックスのDVDレンタルサービス

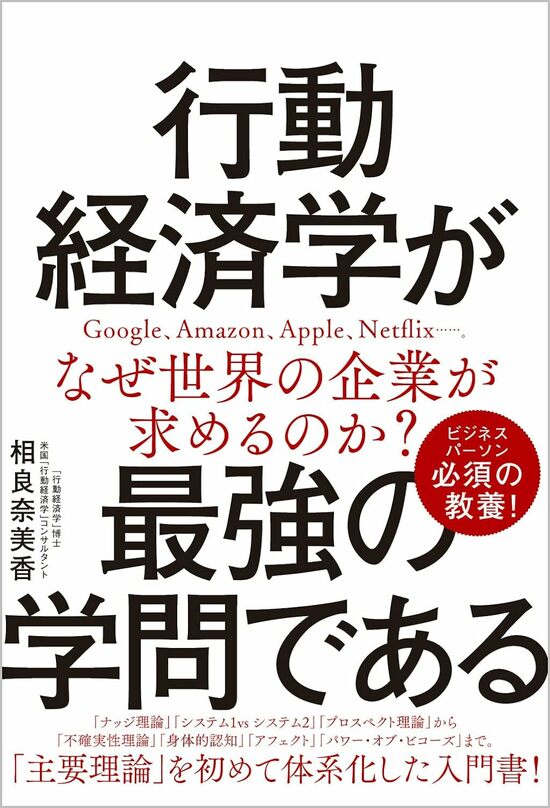

今では当たり前になったネットフリックスの2話目の自動再生のロジックとともに、『行動経済学が最強の学問である』より一部を抜粋・再構成し行動経済学とは何かを解説する。

「オバマ大統領の再選」と行動経済学

ヒラリー・クリントンと接戦の末の民主党代表候補。「停滞したブッシュ政権後の若き大統領」という期待。何より、「アメリカ初の黒人大統領の誕生」ということで、彼の初当選は、全米ばかりか世界中から注目と期待が集まった末の勝利と言えるでしょう。

しかし、「再選」となれば状況は大きく変わります。実際に国の舵取りをすれば、経済政策への不満などの批判も出てくる。その中で、一体どうやって大統領の座を維持するのか?

2012年、「オバマ再選」の勝利の鍵を握っていたのが、行動経済学でした。

激戦を勝ち抜くためにオバマ陣営は、行動経済学の第一人者でデータサイエンティストでもあるデビッド・W・ニッカーソンを選挙対策チームに招聘。行動経済学を使って、票を集める作戦でした。

選挙戦の鍵を握るのは「浮動票」です。

「民主党支持だからオバマに投票したいけど、選挙には行かないかも……」

選挙が盛り上がるアメリカですが、みんな忙しいのは日本と同じ。その結果、「行くつもりだったのに、何かと用事が入って行けなかった」で終わる人が多くいます。このような選挙に行くか行かないかの「微妙な人たち」の票をいかに集めるかで、命運が決まります。

オバマは民主党ですから、支持者は主に「リベラル」の層です。ニッカーソンらはまず、データサイエンスを使って、リベラル層の「微妙な人たち」が多く居住する地域を特定。その上で、行動経済学を使って、その人たちの「なんとなく行かない原因」を取り除く戦略を取ったそうです。

その戦略は思いのほかシンプルで、「微妙な人たち」に以下の3つの質問をするというものでした。

・選挙の日、何時に投票しますか?(時間)

・その日はどこから投票所に行きますか?(場所)

・直前にはどんな予定がありますか?(直前の予定)

重要なのは、この3つを「ただ聞くだけだった」ということです。ただ聞いて、「微妙な人たち」の頭の中に「当日の投票に行くまでの過程」を描かせてあげる。このシンプルな働きかけで、相手の中の「なんとなく行かない原因」が取り除かれたのです。

行動経済学に基づいたこの戦略が浮動票獲得につながり、オバマ再選に寄与したことは、行動経済学の見識者の間ではよく知られていることです。

その数年後の2017年には、行動経済学理論の提唱者である行動経済学者リチャード・セイラーがノーベル経済学賞を受賞。彼の著書『ナッジ』は世界的なベストセラーとなりました。

こうして、「スマートプラン」の過去に例のない成功や、「オバマ再選」への行動経済学の寄与などを通じて、ビジネス界でも行動経済学が一気に注目されることとなったのです。

ネットフリックスで、「第2話」が自動再生されるワケ

こうして、行動経済学が広まった現代を生きる私たちの周りには、すでに行動経済学が組み込まれた商品やサービスが溢れています。特に効果的に使っているのはFAANGでしょう。

例えば、動画配信サービス・ネットフリックスは1997年の創業当初はDVDのレンタル会社でしたが、2007年から動画配信事業に移行しました。2億人を超えるユーザーを持ち、巨大IT企業に成長した大きな要因のひとつが、行動経済学を効果的に使ったレコメンド機能と言えます。

動画配信サービスは「何か面白いことがないかな?」という、年齢も性別も国も好みも違う人たちに応えるために、何百万ものコンテンツを揃えなければなりません。また、何百万というコンテンツはマーケティング戦略には必須でしょう。

しかし、あまりに数が多すぎると、ユーザーは選べない。では、どうするか?─そのために作られた戦略には、おそらく行動経済学が入っています。

ネットフリックスのユーザーならよく知っている通り、アプリを立ち上げ、自分の名前をクリックすると、すぐにいろいろとおすすめの番組が現れます。

ユーザーはこのレコメンド機能に従って視聴できますし、さらに関連する番組も並べてくれるので、自分で深く考えなくても次々と好みの作品を選ぶことができます。また、アプリを利用すればするほど、どんな作品を好むかのデータが集まり、より精度は高くなります。

「人は情報も選択肢も多ければ多いほどいい」というのが合理的な個人を前提とする伝統的な経済学の答えですし、消費者自身も顕在意識としては「たくさんの選択肢があったほうがいい」と考えます。

しかし、行動経済学は「情報や選択肢が多すぎると、人は最適な意思決定ができないばかりか意思決定自体ができなくなる」と解釈しています「情報オーバーロード」「選択オーバーロード」という状態です。

そこでネットフリックスは、何百万ものコンテンツを用意した上で、ユーザーが実際に目にする情報や選択肢については適量に絞って最適化している─それがレコメンド機能です。

アマゾンやディズニーなどの配信サービスも同じで、プログラムの第1話が終わると自動的に第2話が始まりますが、思い出してみればDVDの時代は自分で再生し、その都度「見続けるかどうか」を決定していました。

その結果、今のようにだらだらと見続けてしまうことは少なかったのです。

しかし、今の配信サービスのように勝手に再生されたら、今の状態を続けたい「現状維持バイアス」という行動経済学の理論が働いて視聴を続け、やがて「1話が終わったら自動的に2話が始まってそのまま見るのが当たり前だよ」という状態になり、延々とアプリを使い続けます。TikTokはまさにこれです。

人間は合理的かつ冷静に意思決定すると伝統的な経済学は考えますが、実は非合理ですし、こういった企業は、そのことを理解し、上手くビジネスに取り入れているのです。

写真/shutterstock

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

都知事選「1票の価値」は499万円 前回は「若者の投票率」がシニアより26ポイントも低かったという大問題

NEWSポストセブン / 2024年6月27日 11時15分

-

【行動経済学】高級時計の見せ方は、垂直とナナメ、どちらが正解?人間の無意識に働きかける「概念メタファー」とは?

集英社オンライン / 2024年6月22日 11時0分

-

「人は落ち込んだとき散財してしまう?」「なぜ〝$20.00〞より〝20.00〞のほうが売れる?」日常に潜む行動経済学

集英社オンライン / 2024年6月20日 11時0分

-

アングル:EU委員長再選に不透明感 欧州議会選で右派伸張

ロイター / 2024年6月10日 15時19分

-

「信じ難いほど不人気...」ガザ戦争で逆風のバイデン、再選のカギ握るのは「激戦州の少数派」

ニューズウィーク日本版 / 2024年6月5日 10時43分

ランキング

-

1Q. 納豆をより健康的に食べるには、どのような食べ合わせがおすすめですか? 【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2024年7月2日 20時45分

-

2"ホワイト化"する企業で急増中…産業医が聞いた過剰なストレスを抱えてメンタル不調に陥る中間管理職の悲鳴

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 9時15分

-

310位寝言、6位歯ぎしり、3位常夜灯をつけた…40~60代1012人調査で判明「早死にした人の睡眠特徴ワースト10」

プレジデントオンライン / 2024年7月3日 17時15分

-

4アレルギー表示漏れ→体調不良者発生…… ビアードパパが限定シュークリームの販売を中止「深くお詫び」

ねとらぼ / 2024年7月3日 14時1分

-

5藤井聡太“八冠再独占”への道 最大の難関は伊藤匠・新叡王への挑戦権獲得、トーナメントでの4連勝が必須

NEWSポストセブン / 2024年7月3日 7時15分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください