なぜレモンはいまだに「ビタミンCの王者」と誤解されているのか? 日本人の“レモン神話”を支える「苦痛信仰」

集英社オンライン / 2024年6月12日 17時0分

1986年にサントリーが発売し、大ヒット商品となったレモン果汁入り清涼飲料水「はちみつレモン」。その後、飴やゼリー、アイス、パン、ホットケーキなどの加工食品にも“はちみつレモン味“ブームが次々と飛び火した。この背景には、「酸っぱいものは健康によさそう」という”レモン神話“が関係しているのではないか。

【画像】サントリーが1986年に発売し大ヒット商品となった「はちみつレモン」

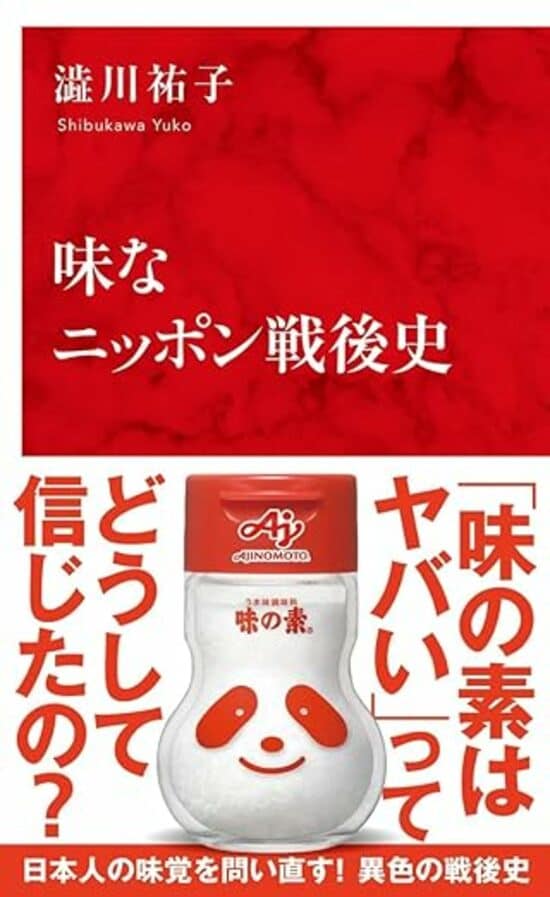

世相とともに揺れ動いてきた日本人の味の嗜好に迫った「味なニッポン戦後史」より一部を抜粋、編集してお届けする。

「はちみつレモン」バブルの到来

返す返すも1980年代半ばというのは、人々と酸味の付き合い方のターニングポイントだった。酢大豆が流行り、「食べる酢」から「飲む酢」への転換が起きた〝第一次お酢ブーム〞のまさにそのとき、もう一つの甘酸っぱい「飲む」ヒット商品も生まれていた。

それは、1986年(昭和61)にサントリーが発売したレモン果汁入り清涼飲料水「はちみつレモン」だ。

先駆けは、その前年に日清製油(現・日清オイリオグループ)が売り出した紙パック入りの「ハチミツ通り」だ。甘味料にはちみつのみを使い、テレビCMで「育ち盛りにいいみたい」とアピールしたように、子ども向けの商品として開発された。

後発のサントリーは果糖、ブドウ糖などを加えて飲みやすくアレンジ。爆発的な人気となり、後追い商品が続々と登場する〝はちみつレモンバブル〞を巻き起こした。

後発の「はちみつレモン」が売れた勝因は、飲みやすくしたこともさることながら、名前にレモンを入れたこともあったのではないだろうか。同じ頃、〝激酸商品〞と呼ばれるノーベル製菓の「スーパーレモン」や加藤製菓の「レモンCキャンディ」がヒットしている。

〝自然な甘さ〞のはちみつと、〝ビタミンCを多く含む酸っぱい〞レモンとの組み合わせが「体によさそう」というイメージを増幅させたにちがいない。

飲料業界では1980年(昭和55)に発売されたウーロン茶以来のヒットだと沸き立ち、「はちみつレモン」の発売からわずか3年弱で70種類以上もの類似商品が発売された。

わかりやすさを優先して「はちみつ」と「レモン」という一般名詞を組み合わせた名前にしたために商標登録ができず、結果的に同名の類似商品が世に溢れたのだ。

またたくまにブームは加工食品にも飛び火した。飴やゼリー、アイスはまだしも、パン、ホットケーキ、ドーナツにマーガリン、冷凍のミートボールやハンバーグ、カップめんまでがはちみつレモン味を標榜する始末。その節操のなさには驚くばかりだ。

そんな便乗商法が長く続くわけがなく、バブル崩壊の足音が聞こえてきた1991年(平成3)にブームは沈静化。はちみつレモンブームは、バブル期に食品業界で起きたお祭り騒ぎだったのかもしれない。

ブームが去ったあとに残ったのは、レモンへの好印象だ。以来、レモンを使った商品はたびたび話題になっている。

その背後には国産レモンの復調がある。国産レモンは1964年(昭和39)の輸入自由化で打撃を受けたが、1975年、輸入レモンに日本で禁止されている防カビ剤が検出されたことを機に国内生産が再開され、生産量は徐々に回復していった。

生産量日本一を誇る広島県では、2008年(平成20)にJA広島果実連が「広島レモン」を地域団体商標登録したのを皮切りに、県産レモンを生かした商品開発と販売促進に注力し始めた。広島レモンと青唐辛子を組み合わせた「レモスコ」(2010年発売、ヤマトフーズ)や、瀬戸内産のレモンを使ったスナック菓子「イカ天瀬戸内れもん味」(2013年発売、まるか食品)といった全国的に知られるようになった商品は、こうした地域活性化の流れのなかで誕生している。

そのほか昨今のレモンサワーブームも見逃せない。低成長時代を反映してか、2015年(平成27)から大衆酒場が流行り始めた。その目玉となったのがレモンサワーだ。昭和の老舗から、レトロさと現代風をミックスさせた「ネオ大衆酒場」まで、すっきりしたレモンサワーの味わいが評判になった。

その波に続いたのが、2019年(令和元)から沖縄県を除く全国で販売をスタートさせた缶チューハイ「檸檬堂」(日本コカ・コーラ)だ。レモンの皮も含めて丸ごとすりおろすという濃いレモンの口当たりがコロナ禍で話題になったことは記憶に新しい。

流布するレモンへの誤解

なぜ人は、レモンに惹かれるのか。この謎を考える前に、レモンにまつわる二つの誤解を取りあげたい。

誤解その1は、レモンがビタミンCの王者のように思われていることだ。

巷に溢れる「レモン○個分のビタミンC」と表示された食品の数々。出どころは、1987年(昭和62)に農林水産省が制定した「ビタミンC含有菓子の品質表示ガイドライン」だ。

健康食品や自然食品といった新しいタイプの食品が増えてきたことを受け、その判断基準を提供するために設けられた指針だった。2008年(平成20)に廃止されたが、清涼飲料業界では今もこの基準を踏襲している。

基準値の「レモン一個分のビタミンC」は20ミリグラム。厚生労働省が定めた一日に推奨される摂取量は100ミリグラムであることを考えると、意外と少ない。ただし、表示の「レモン一個分(約120グラム)」に含まれる果汁のみを対象に換算されたものだ。

文部科学省の食品成分データベース(2024年2月6日閲覧)によれば、果肉まで含めると、生のレモン100グラム当たりに含まれるビタミンC量は100ミリグラムになる。

はたしてこの量は多いのだろうか。同データベースでビタミンC含有量のランキングを見ると、レモンは36位。1位は酸味種の生のアセロラで、1700ミリグラムと桁違いに多い。

レモンより上位を見ていくと、意外なところではせん茶が5位で260ミリグラム、焼きのりが8位で210ミリグラム、生の赤ピーマンが12位で170ミリグラム。もっともせん茶は一人分が3〜5グラム、焼きのりは一枚3グラムが標準だから、100グラムも摂るのは現実的ではない。

とはいえ、同じ香酸柑橘でも生のゆずが14位で160ミリグラムと、ビタミンCは決してレモンの専売特許ではないことがわかる。

そしてこのランキングを眺めて気づくのは、ビタミンCを多く含むものが必ずしも酸っぱいとは限らないことだ。レモンとビタミンCとが強く結びつけられたため、酸っぱいものにはビタミンCが多く含まれると思いがちだが、レモンの酸味の正体はクエン酸である。これが誤解その2だ。

ただ、誤解が生まれたのも無理はない。レモンとビタミンCは、ビタミンCが発見されるよりもっと前から関係を築いてきたからだ。

日本人のレモン神話を支える「苦痛信仰」

はるか昔の大航海時代、航海中のビタミンC不足から起きる壊血病に、レモンやオレンジなどの柑橘類に治療の効果があることを当時の人々はすでに知っていた。

1747年には、イギリスの海軍医ジェームズ・リンドが壊血病の船員に臨床実験を行い、その治療における柑橘類の有効性を実証した。

それから長い年月を経た1919年、ジャック・ドラモンドはオレンジ果汁に壊血病を防ぐ物質を発見し、翌年に「ビタミンC」と命名。以来、多くの化学者たちがオレンジやレモンの果汁からビタミンCを取り出そうと試みた。

その栄誉を手にしたのは、ハンガリー出身の生化学者セント゠ジェルジ・アルベルトだった。1927年、彼が牛の副腎から単離した結晶がのちにビタミンCだったことが判明した。結局のところ、最初にビタミンCを取り出したのは柑橘類からではなかったが、それまでに費やした長い時間は「ビタミンCといえば柑橘類」という思い込みを人々に浸透させるのに十分だった。

植物学者の塚谷裕一は『果物の文学誌』(朝日新聞社、1995年)で、おもしろいことを述べている。世界の化学者たちがビタミンCを取り出そうと格闘していた同じ頃、日本でも慈恵医大の永山武美は柑橘類やダイコンから、また日本初の女性農学博士である辻村みちよはダイコンのしぼり汁や夏ミカンから、ビタミンCの結晶化に挑んでいた。

そして、もしこれが先に成功していたら、「『これ一錠にダイコン30本分のビタミンC!』/などという宣伝文句となっていたかもしれない」というのである。

だが、ダイコンだったら、はたしてレモンほどに注意を引いただろうか。塚谷は、「レモン神話は、あのきつい酸味から来る苦痛が発想の源なのではないか」といい、レモン神話を支えているのは「苦痛信仰」だと断じている。

酸っぱければ酸っぱいほど、効き目がありそうな気がする──つまり、酸味が健康とリンクし、健康のイメージからビタミンCも混同され、レモンがありがたがられているということだ。

レモン神話を生んだ源が酸味にあるという塚谷の指摘に賛同しつつ、加えてもう一つの要素を挙げてみたい。それはレモンイエローと呼ばれる、あのあざやかな黄色である。

ビタミンCが豊富な酸っぱい果物といえば、レモンのほかにもビタミンC含有量ナンバーワンのアセロラや、1997年(平成9)に本格的に輸入が始まったアマゾンのスーパーフルーツ、カムカムなどが浮かぶ。でも、それらはみな赤い。赤は完熟した果実を連想させるため、甘さをイメージさせる。対して黄色の明るさは、若さやフレッシュさを思い起こさせ、酸っぱさと結びつきやすい。

あざやかなレモンイエローとさわやかな酸味、つまり見た目と味とがぴったり重なるからこそ、レモン神話が定着したのではないか。そしてそれは、広告がカルチャーとしてもてはやされた1980年代を通じ、さらに強固なイメージとなっていったのだ。

文/澁川祐子 写真/shutterstock

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

お鍋がおいしい季節なのに…野菜が高い プロに聞いた“値上がり野菜を余すことなく活用”する方法

HTB北海道ニュース / 2024年11月27日 19時1分

-

【定番vsPB】缶チューハイ「キリン 氷結」対コンビニ&スーパーPBを飲み比べ レモン果汁が“ダントツ”で多かったのは……アイツだっ!

マイナビニュース / 2024年11月20日 8時50分

-

「すだち」と「かぼす」は何が違う? 見分け方や使い分けを“野菜ソムリエプロ”が徹底解説!

オールアバウト / 2024年11月15日 20時15分

-

プロのこだわりを食卓に届けるブランド「(ふつうの)ショップ」日本料理店「乃木坂しん」との共同開発商品「(ふつうの)ぽん酢」と「(ふつうの)胡麻だれ」を新発売!

PR TIMES / 2024年11月6日 14時15分

-

『キレートレモン MUKUMI』、“推し活の必需品”としての立ち位置を確立させたSNS発信の力

ORICON NEWS / 2024年11月4日 8時0分

ランキング

-

1AirPodsの音がぶちぶち途切れてしまう……原因は? 試すべき対処法はある?

オールアバウト / 2024年11月29日 21時25分

-

2一人暮らしの同僚は毎食「コンビニ弁当」です。「光熱費もかからないから、作るより安上がり」と言っていますが、そんなことないですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2024年11月29日 5時50分

-

3Z世代が知ってる50代以上の女優 3位篠原涼子さん 2位天海祐希さんを抑えた1位は演技力半端ないあの人

まいどなニュース / 2024年11月29日 15時40分

-

4「今、ここで死にたい」患者の言葉に医師はどう対応すべきか

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年11月30日 8時15分

-

5ワークマンの「着る断熱材」がスゴイ! 寒さも暑さも感じない「無感覚アウター(レディース)」を着てみた

Fav-Log by ITmedia / 2024年11月23日 9時50分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください